2-3 まちづくり

主な提案

・堀、川の流れに基づく水路・親水公園の整備

・常磐線立体交差事業

■背景

土浦市による中心市街地に関連する施策は、まちづくりアンケート調査をみると、市民にとって重要な施策でありながら満足度が低い結果となっており、改善の要望があると考えられる。特に「空き店舗対策」や、「地域の資源を生かした観光振興」を必要だと考えている市民が多い。

土浦市による中心市街地に関連する施策は、まちづくりアンケート調査をみると、市民にとって重要な施策でありながら満足度が低い結果となっており、改善の要望があると考えられる。特に「空き店舗対策」や、「地域の資源を生かした観光振興」を必要だと考えている市民が多い。また、市民の多くが水郷筑波国定公園や霞ヶ浦総合公園の地域資源を有効に活用すべきと考えている。土浦の中心市街地は霞ヶ浦に直接面した立地で、近代以前から水城の城下町として栄えた歴史がある。これを生かした中心市街地活性化の施策を考えたい。

■事業の目的と概要

土浦市の中心市街地を活性化し、そこで暮らす人々、訪れる人々が水と親しめる個性的で豊かな地域へ再生する。核となる提案として「土浦駅連続立体交差事業」「城下町の歴史を生かした水路・親水公園整備事業」の2点を考える。

2-3-1 掘割復元・親水公園計画

■事業の意図・内容

土浦城の城下町としての歴史を生かし水路をつくることによって、中心市街地に水を中心とした賑わいのある空間を創出する。これにあたって、水路と一体的に親水公園を整備し、徒歩で観光できるルートを作る。また、地域の風土に親しめる景観をつくり、公園の各所が市民や来訪者の憩いの場となるようにする。

■土浦城と城下町

土浦城は土浦駅の西側に立地し、平城で天守はなかったが、幾重にも堀を張り巡らせた水城で「亀城」とよばれた。土浦の中心市街地は土浦上の城下町として堀の内外に形成され、現在も堀の形の残る特徴的な形状となっている。また、霞ヶ浦の水運とも交差し、堀も水運の機能を持っていた。現在は道路の形に堀や街道のようすを見ることができる。

■土浦城の堀の現在

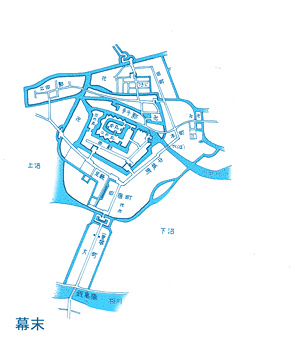

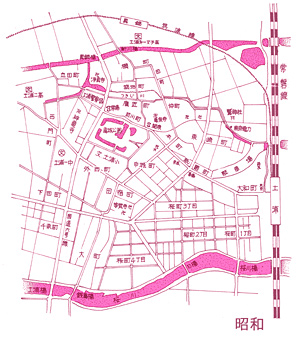

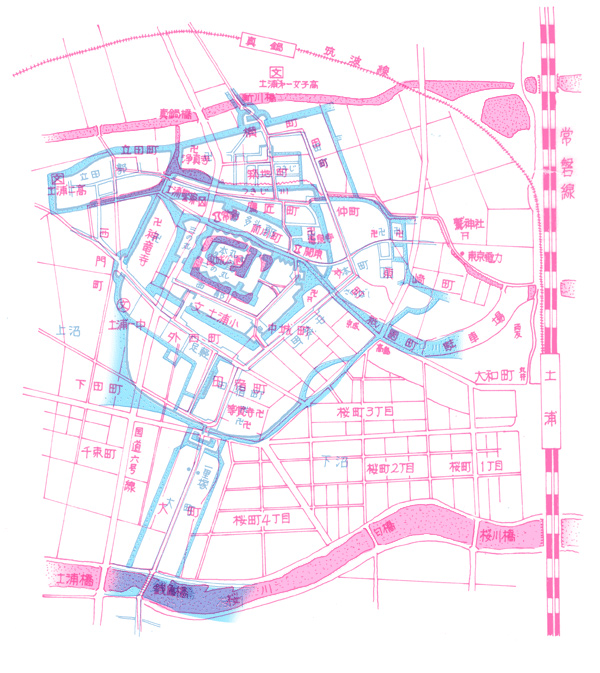

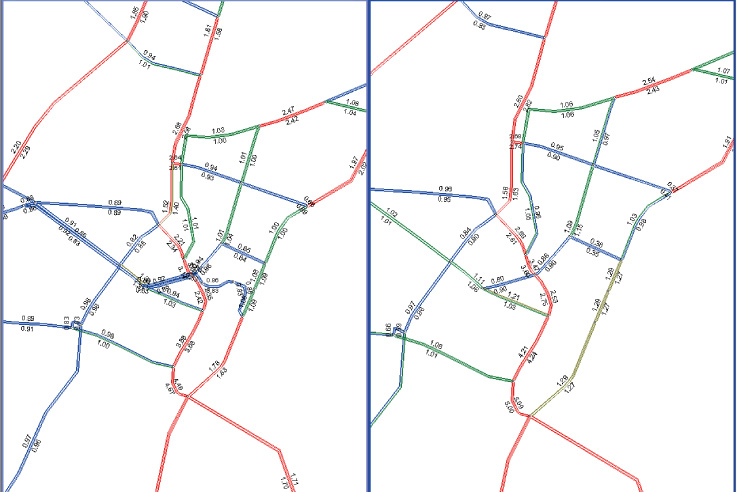

幕末および昭和における、土浦中心部の水路(堀、川など)のようす

2枚を重ね合わせたもの

図より、かつての堀の形が複雑であったのに対し、近年までに開発が進んで残存部分が少ないことがわかる。土浦城が廃城となった際に多くの堀が埋立、あるいは暗渠となってしまったためである。これにより、精度の高い堀の復元は難しいと考えられる。

そこで、城下町で利用されていた堀や川の形状を生かした、水と親しめてさまざまな用途に利用される水路の空間を整備したいと考えた。

■水路・親水公園の整備

亀城公園~125 号線~高架道路下~川口の範囲を整備する計画とする。土浦駅前のメインストリートにつながり人通りが見込めること、土浦駅北の再開発地区に近くまとまった効果が期待できること、取り組みに合わせて周辺商店街や空地の活用が可能なことから選定した。また、築地川遊歩道を親水公園に転用し、中心市街地で一体的、かつ歴史を感じられるように整備を行う。ここでは、水路をつくるだけでなく、周辺地域も合わせて整備する。図のとおり、主に撤去される高架道の下に親水公園を設け、簡単に水路の流れに触れられるような景観にする。 公園は常磐線をくぐって川口運動公園方面に広げ、水路は現在の港に接続させる。また、駅北口の再開発地区と連続するよう、現在駐車場になっている土地の一部を公園に転用する。

水路及び親水公園の整備箇所

水路及び親水公園の整備による景観シミュレーション

2-3-2 土浦駅連続立体交差事業

■概要

土浦駅は駅の東側に貨物駅を抱え、東西の長い自由通路が駅の特徴となっている。東口ロータリーはガスタンクや駐車場、コンテナを積載したトラック等が多く見受けられ、人々が滞留する場がない。また常磐線にかかる川口跨線橋・真鍋跨線橋は老朽化が進み、補修工事が必要となってきている。

そこで、常磐線による市街の東西分断を改善し、合わせて既存のインフラの再整備を一括で行うために土浦駅の連続立体交差事業を提案する。対象区間は桜川鉄橋~真鍋跨線橋(約2km)とし、事業費は201億円(内、土浦市負担分96億円)と試算した。事業費は土浦駅連続立体交差事業と規模の似ている釧路駅高架化プランを参考とした。釧路駅では区画整理事業をセットにした釧路駅駅舎の高架化を検討しており、その対象区間は約2.5kmと土浦の場合と似ている。

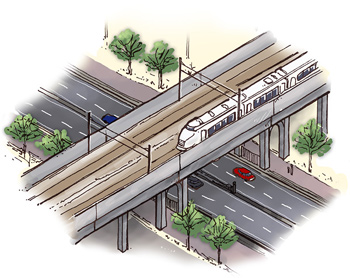

常磐線高架化のイメージ

■連続立体交差事業による国庫補助・事業採択基準

連続立体交差事業は踏切数を減少させ交通の安全性が向上するために国土交通省が支援しており、以下の採択基準を満たすことで鉄道事業者負担分を除いた事業費の半分を道路特定財源によって負担する。従って事業費としては201億円だが、土浦市の負担分は約96億円となる。

次の要件(1)及び(2)の全てに該当し、まちづくりの上で効果のある事業費10億円以上のもの。

(1) 鉄道と交差する両端の幹線道路の中心間距離が350m以上ある鉄道区間について、都市計画街路を含む道路と同時に3カ所以上で連続的に立体交差し、かつ2カ所以上の踏切道を除却すること。

(2) 高架区間のあらゆる1,000mの区間の踏切道において5年後における1日踏切交通遮断量の和が20,000台時/日以上であること。

また次の(1)~(5)に該当する場合には、以下のように採択基準が緩和される。

(1) ボトルネック踏切の重点的除却の推進 ボトルネック踏切*が含まれる場合、幹線道路の要件を緩和(2本⇒1本)(*:ピーク時遮断時間40分/時以上もしくは踏切交通遮断量5万台時/日以上の踏切)

(2) 過度に連担した踏切の集中除却 過度に連担した踏切*が含まれる場合には、踏切交通遮断要件を緩和(2万台時/日⇒1万台時/日(二輪車・歩行者含む))(*:延長1㎞当たり3箇所以上の密度で計5箇所以上連担)

(3) 大規模な改築予定道路(老朽化橋等)の踏切見なし 大規模な改築の予定のある既設の立体道路を踏切と見なす 。

(4) 段階的な鉄道高架化の支援 採択基準に適合しない未整備区間について、隣接する整備済区間と併せて採択基準の

適合を判断

(5)生活道路の歩行者ボトルネック踏切除却の推進 生活道路の歩行者ボトルネック踏切*が含まれ場合、幹線道路の要件(2本→0本)を緩和(*:自動車・自転車及び歩行者の踏切交通遮断量が5万台(人)時/日以上、かつ自転車と歩行者の踏切交通遮断量が2万台(人)時/日以上)

土浦市の場合、緩和用件(3)を適用することで採択条件を満たすことができる。

■混雑度解析

連続立体交差事業の実施によって市内交通がどのような影響を受けるのかJICA=STRADAによって検証した。現在の道路ネットワークと、事業実施後のネットワークの混雑度を算出し、比較した。

事業実施による道路網の変更点

・ 高架道の撤去

・ 川口・真鍋両跨線橋の地平化による片道二車線化

・ 県道24号土浦境線の一部片道三車線化(高架道撤去後のスペースを活用)

図は左が現在、右が事業実施後の混雑度をあらわしたものである。現在の国道125号線の渋滞は改善しなかったものの、事業実施による他道路の渋滞悪化は見られなかった。この事は高架道を撤去しても市内交通に大きな影響を及ぼさないという根拠となる。

■費用

現在の二跨線橋・高架道を維持した場合と、常磐線を高架化し、先の立体道路を撤去した際の費用を比較した。費用を試算した期間は100年を想定し、跨線橋は100年で一度架け替えることを想定している。割引率4%とし、100年を期間として現在価値を計算したところ、現状維持の場合では137億円の維持費が見込まれる事となった。

[ページ先頭] [←2-2:ものづくり] [インデックス] [3:まとめ→]

2008-2009 都市計画マスタープラン策定実習 1班