1 土浦市の現状

■人口分析

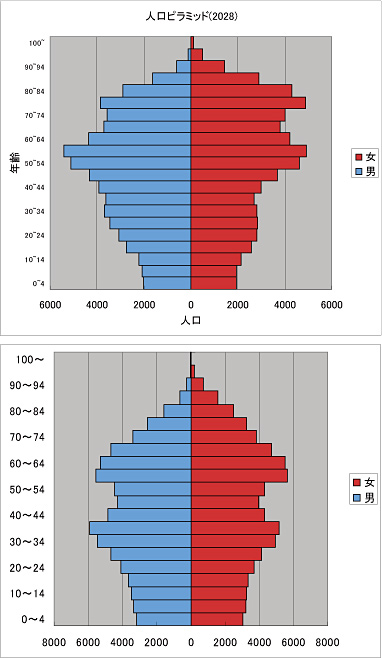

土浦市の人口は、平成20年12月1日現在、人口:143,853人、世帯数55,690世帯となっている。平成18年に2月20日に旧新治村と合併したことにより人口が1万人ほど増え現状に至る。年齢別に人口を見てみると、0〜14歳は14%、15〜64歳は65%、65歳以上は21%となっており、現時点でも少子高齢化が見られている。

土浦市の人口は、平成20年12月1日現在、人口:143,853人、世帯数55,690世帯となっている。平成18年に2月20日に旧新治村と合併したことにより人口が1万人ほど増え現状に至る。年齢別に人口を見てみると、0〜14歳は14%、15〜64歳は65%、65歳以上は21%となっており、現時点でも少子高齢化が見られている。また、市全体としては、平成17年の144,048人(旧新治村との合計値)をピークに人口はその後減少傾向に転換し、平成42年には123,600人となることが見込まれる。

・コーホート分析による将来人口推計

○将来人口推計

コーホート法を用いて、現在から約20年後の2028年までの土浦市の人口推計を行った。5年おきに推計したデータによると人口のピークは2008年であり、そこから徐々に人口は減少していく。

年齢層別に見てみると、若い年代の減少率が著しく、また人口減少の反面、高齢者の人口増加も見られている。年齢別人口割合を見てみると、0〜14歳は10%、15〜64歳は59%、65歳以上は31%と、2008年と比べてハイペースで少子高齢化が進むことがわかる。

○将来の課題

劇的な少子高齢化が予測されるため、介護福祉に関しての早急な対応が緊急を要される。また、その他にも少子高齢化が引き起こす問題として、交通、労働、環境などの多岐にわたる問題が予測される。

2028年の人口ピラミッドを見てもわかるように、50〜60歳の人口数が多くの割合を占めていることから、高齢者雇用に関する問題が大きな課題となる可能性が高い。現在生じている年金問題、高齢者雇用問題を改善することにより、将来的に予測されるこれらの問題に、現時点から基盤を作っていき対処することが必要となる。

■第一次産業

【土浦市の現状と背景】

土浦市の農業の特産物としてあげられるのは、主にレンコン、花きである。とくにレンコンの生産に関しては「日本一」を誇っており、霞ヶ浦沿岸には全国有数のハス田が広がっている。

また、水産業に関して、霞ヶ浦の水質悪化や、生態系の変化により、漁獲量は減少傾向にある。

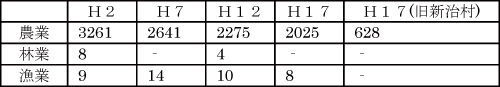

表1 : 第一次産業就業者数 (人)

表2 : 土地利用状況(H19.1.1)

【農業】

土浦市は総面積の18%が水田、20%が畑であり、農業が盛んに行われている。生産されている主な作物には米、れんこん、果実、花きがある。

特に霞ヶ浦湖岸で栽培されているれんこんの生産高は全国1位で、れんこん粉末やはす茶等の加工品も作られている。また、北部で栽培されている切り花のグラジオラスは「花き銘柄産地」の指定を受けている。JAつちうらはこのような特徴のある作物を市内3箇所およびつくば市、かすみがうら市にある直売所でも販売している。一方で、農業従事者の数は減少している。

【水産業】

土浦市では霞ヶ浦での漁業がおこなわれており、沖宿漁港にてえび、わかさぎ等が水揚げされる。これらの加工品として佃煮や焼き物があり、特産品として土産店や飲食店でも取り扱っている。霞ヶ浦の水質汚濁により、漁獲高は減少を続けているが、霞ヶ浦沿岸の市町村から協議会を結成し、水質保全や養殖事業を行っている。

【地域ブランド力】

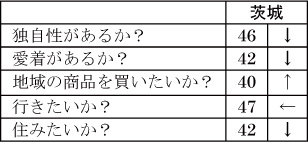

表3:「地域ブランド力調査」より

日経リサーチによる全国の都道府県や都市名産品などがどれくらい認識され、ブランド力を持つかを調べた「2008年地域ブランド調査」によると茨城県がワースト3という結果となっている。ちなみに、現在、茨城県の地域ブランドとして認定されているものは本場結城紬、笠間焼の二つとなっている。表1からもわかるように茨城県のブランド力はどの項目においても低いものとなっている。このような結果が得られた理由としては、特別な売り込みや地域ブランド化活動を行わなくとも、安定した販売業績を維持できるということがいえるだろう。茨城県は距離的に都心部に近いというメリットを有するが、そのことが逆に地域ブランド力向上のための積極的な活動を抑制していると考えられる。

そこで、地域ブランド化に向けての合理的な農業基盤の確立を目指すと共に、農業に欠かすことのできない水源である霞ヶ浦浄化のための取り組みを行う。そして、その上で、新治地区における農作物・農作物加工品の地域ブランド化を図るプランを提案していきたい。

土浦市は地域・土地の性格上、農作物や畜産など豊富な資源に恵まれており、特に新治地区においては野菜、果樹、花き、養豚、ブロイラーなどの生産・育成をするために必要な土地を十分に有しているといえる。

しかし、現在、新治地区では農業における後継者不足、耕作放棄地の増加などが深刻な問題となっている。また、霞ヶ浦汚染の要因となっている畜産系排水は、主に新治地区における排泄物未処理が原因となっている。つまり、大きな問題として後継者不足・耕作放棄地の増加・水質汚濁という三点が挙げられるといえる。

土浦市における経営耕地に対する耕作放棄地の割合は、約19%であり、今後のさらなる高齢化や人口減少傾向の流れを考慮すると、その割合は増加するものと予測されるため、耕作放棄地の有効な活用方法、新たな農業経営方法等の対策案を講じる必要があると考えられる。また、農業に触れる機会や場を提供することで地元の人々や、共に農作業を行う仲間同士の交流が深まり、農業に対して以前より興味・関心をもってもらうことも期待できる。

■第三次産業

【土浦市の再開発】

土浦市は古くから商都として栄え、特に駅前地区は高い商業性を持つ地区として注目を受け、平成5年国の承認を受けた「土浦・つくば・牛久業務核都市構想」のうち、業務・商業・スポーツ・レクリエーション機能を担ってきた。こうして駅前地区は広域商業等の諸機能の導入・整備を図る拠点として整備するとともに、就業機会の確保による職住が隣接した地域社会実現を目指し、駅前地区の再開発事業が進められた。

この事業の一環として、建設されたのが平成9年10月にオープンした再開発ビル『URALA』

である。これは総面積2.1haの土地に業務施設、商業施設、公共施設、住宅等が一体となった複合施設の整備に引き続き、新たな再開発の推進などにより秩序ある商業業務空間の形成を図り手がけられたもので、この再開発事業により駅前地区の利便性は向上し、集客効果も見られた。

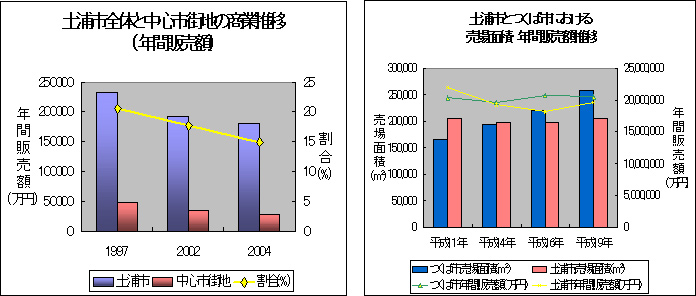

しかし、それは周辺の大型店舗の相次ぐ閉店や、既存商店街の衰退に拍車をかける結果となった。現在土浦市では中心市街地、並びに市全体としても年間販売額は年々減少傾向にあり(表1)、つくば市と比較しても商業分野の衰退が指摘される(表2)。

▲表1 ▲表2

また、現在土浦駅西口の北側、日本鉄道建設公団用地を含む約1.1haの地区に新たな再開発ビルの建設が予定されている。これにより新たな顔の形成、定住人口の増加、来街者の増加を図るとともに、中心市街地の賑わいを取り戻すことを目指す。計画では平成22年10月完成予定であったが、事業参加の公募がなかったこと、建設資材の高騰などにより現在は見送られている。

そんな中、今春には上高津に大型SCの進出も控えており、こちらの集客次第で郊外化が進むのではないかとの懸念もある。それらを総合的にみて、今後土浦市の商業はどのような指針に沿って開発を進めていくべきか考えていかなくてはならない。

■交通

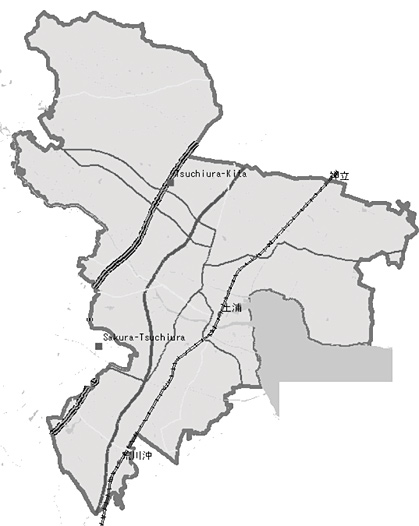

図 土浦の主要交通

市の南から東北にかけて常磐自動車道・国道六号線・JR常磐線が通っている。

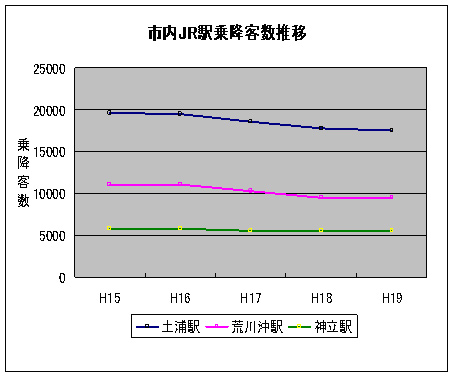

● 鉄道交通

市の南から東北にかけてJR常磐線が通っている。荒川沖・土浦駅は東京へ通勤する人たちのベッドタウンであり、土浦以北と以南では列車の運行本数が異なる。2010年には東京駅まで常磐線が延伸され、神奈川方面との接続が改善される予定であるが、各駅の乗降人数は減少傾向にある。また土浦駅にはJR貨物のターミナルも設置され、北部の工業団地の需要に応えている。

● 道路交通

常磐線と並行するように常磐高速自動車道と国道六号線が通っている。常磐自動車道を利用した場合、東京都心へ一時間程度でアクセスする事が可能であり、交通の便は良い。一方で国道六号線は慢性的に渋滞が発生しており、東大通り入口や土浦バイパス全線で渋滞が日常化している。また国道125号 線においても渋滞は激しい。土浦市の場合、中心市街地では掘割を埋め立てて道路を建設した結果、道路基盤が脆弱であり、中心部での渋滞の原因ともなっている。

● 水運

江戸時代には、利根川・房総半島を回って江戸との水運が盛んであった。一方で鉄道の開通に伴って土浦〜鉾田の旅客航路などは廃止され、現在では遊覧船の航路が残るのみである。

[ページ先頭] [インデックス] [2:提案→]

2008-2009 都市計画マスタープラン策定実習 1班