大人を豊かな老後へナビするために、介護施設の新設、元気高齢者に向けた事業の整備、交通弱者に向けた公共交通の整備を行う。

|

【介護施設の新設】

|

|

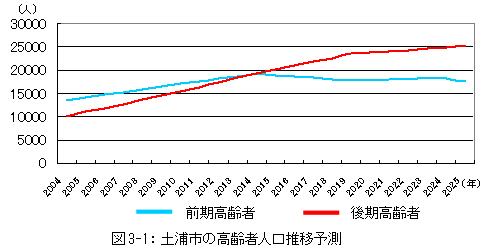

図3-1は土浦市の高齢者人口推移である(土浦市高齢福祉課:平成17年3月)。このデータによると土浦市の場合、平成26年を期に後期高齢者(75歳以上)の人口が前期高齢者(65歳以上75歳未満)の人口を上回ることが分かる。

|

|

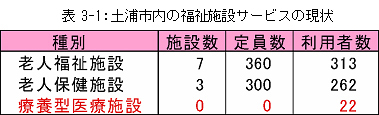

土浦市には平成17年9月1日現在、施設サービスとして老人福祉センターが7施設、老人保健センターが3施設存在している(表3-1)。そして他市町村施設の利用者を含めた市民の施設利用者数はいずれも各施設の定員数を上回っていないため、これらの施設は今のところ比較的充実しているといえる。

しかし、療養型医療施設は市内に存在しない。療養型の医療施設に入所している市民22人はいずれも他の市町村の施設を利用していることになる。

後期高齢者が今後顕著に増加すること、中心市街地にマンションが建設され、高齢者人口の増加も見込まれること、中心市街地の高齢化率が他の地域に比べて高いことを考慮すると、療養型医療施設の新設が必要である。

建設地は霞ヶ浦を望む川口運動公園跡地(予定)とし、同時に大人美モールの中心地として親水公園を整備する。

|

【元気高齢者のライフスタイルを提案】

|

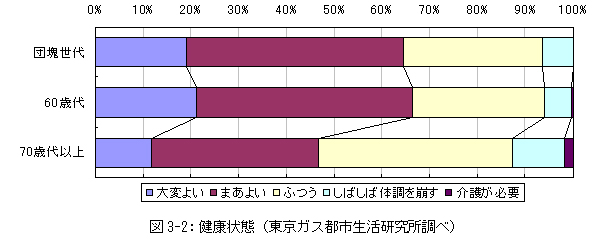

2007年以降団塊世代が定年退職を迎え、数年後には「高齢者」と呼ばれるようになる。しかしこの世代は活力を持った世代であり、要介護認定を受けない「元気高齢者」の人数も増加すると予想される。

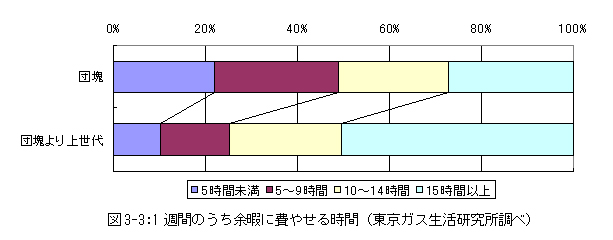

東京ガス都市静活研究所がまとめたアンケートによると、団塊世代の方で6割を超える人が「健康である」と答えている(図3-2)。そのような健康な人々が高齢期を迎え、余暇時間が増加することが予想される(図3-3)。

|

|

|

そこで元気な高齢者が余暇を快適に過ごせる場の整備を進める。例えば「いきいきネットワーク」が展開するミニデイケアサービス(いきいき館たいこ橋など市内6ヶ所)の推進を図る。

また、この事業の一環として「老若しゃべり場」を提供する(この事業については後述)。この活動によって高齢者と若者がふれあい、高齢者の活力向上が期待できる。

|

【コミュニティバスの整備】

|

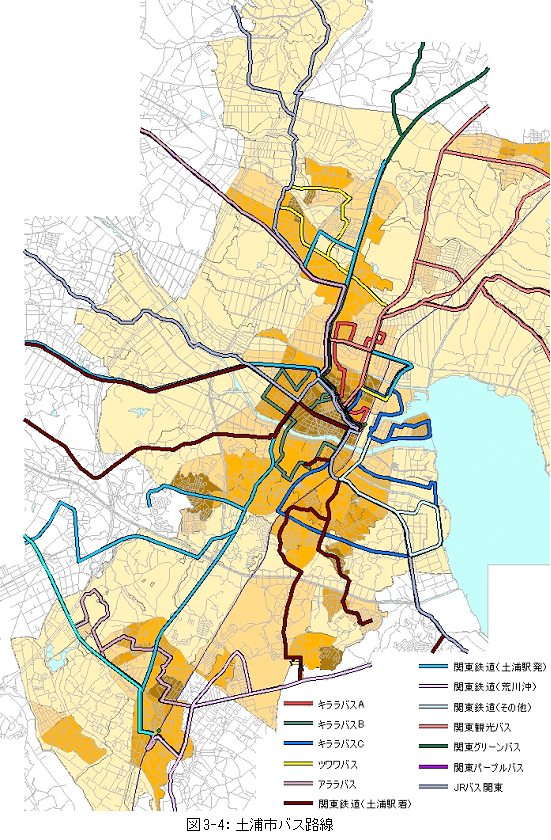

現在、土浦市のバス交通は関東鉄道をはじめとした6つのバス会社が運営する34のルートと、中心市街地を運行するまちづくり活性化バス「キララちゃん」の3つのルートがある。特にキララちゃんは地域活性化が目的であり、人口密度が高く商業が発達している中心市街地を通るように設定されている(図3-4)。

これに対して、福祉に着目した循環バス路線(いずれも100円均一)を新設する。ルートは次のような条件の下に設定した。

|

・医療、介護施設を経由する

・高齢者人口密度の高い地域を通る

・既存路線と競合しない道路を通る

・CUET、JICA-STRADAによる分析で渋滞が少ない道路を通る

|

|

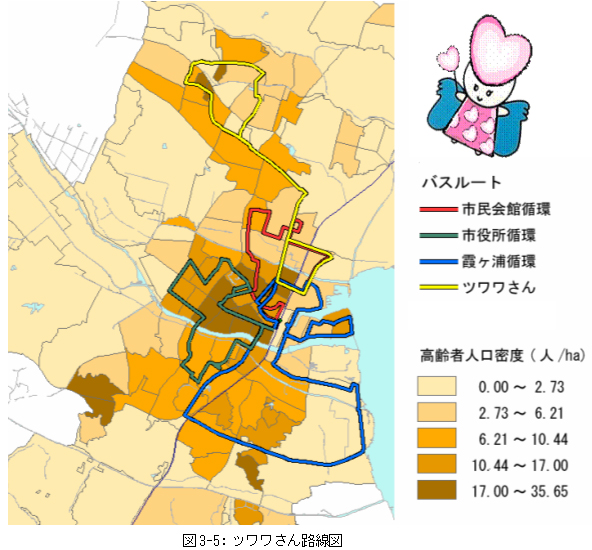

ツワワさんルート

|

|

新設する介護施設を発着地とし、高齢者人口密度の高い真鍋・都和・板谷地区を循環する。これらの地区は住宅が多く立ち並んでおり、需要はあるといえる。特に、板谷地区は既存路線がないため、利用者が見込める。また、交通渋滞が多い国道6号線を通らないように設定してあるため、定時制が確保できる。

|

|

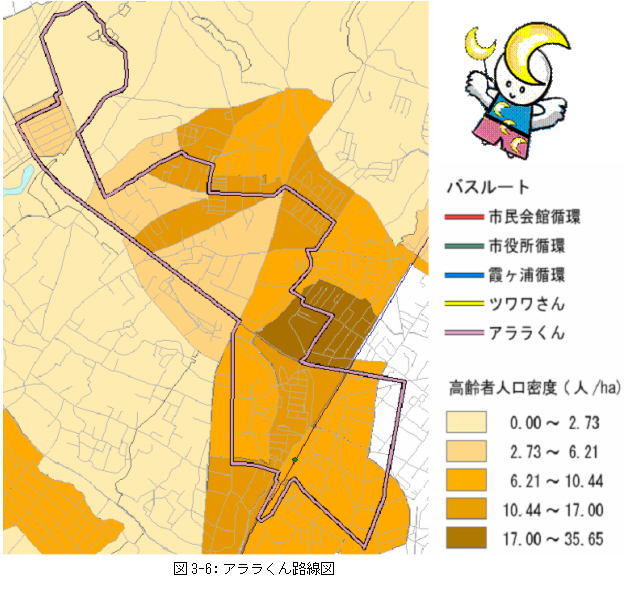

アララくんルート

|

郊外でのコミュニティバスのニーズに応え、荒川沖にルートを設定した。こちらも高齢者人口密度の高い住宅地を循環し、介護・医療施設や商業施設が集まる駅東西口と繋ぐ。既存路線と渋滞の条件も満たされている。

|

|

新ルート検証

|

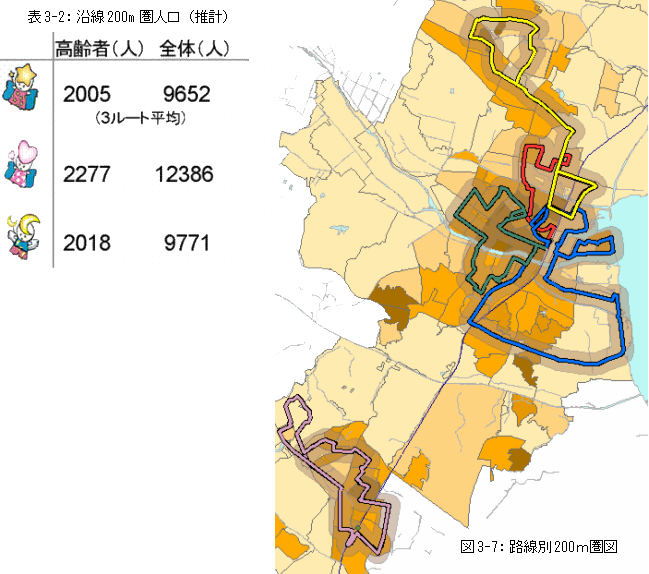

キララちゃん・アララくん・ツワワさんのルート200m圏内に居住する全人口と高齢者人口を調査したところ、アララくん・ツワワさんともキララちゃん3ルートの平均と同程度の人口規模があり、十分な需要が見込める

|

|