第1章 現状と将来分析

土浦市を取り巻く状況

将来人口予測

JICA-STRADA、CUETによる将来分析

市民の意向

|

土浦市を取り巻く状況

|

土浦一帯は江戸時代初期に城下町として形成され霞ヶ浦や河川を利用した水運を利用した交通要衝、物資の集散基地として栄えた。その後、市内を常磐自動車道やJR常磐線が縦断し、また東京から比較的近い地点(60km圏内)に位置しているため、隣接するつくば市や牛久市と共に茨城県南部の業務核都市としての機能を担ってきた。しかし、その都市機能は変わりつつある。その変化をまとめると以下の5つが挙げられる。

|

|

1.中心市街地での都市機能の脆弱化

2.国道6号線をはじめとする幹線道路の渋滞

3.自然資源を有効に活用できていない

4.近隣都市であるつくば市の魅力創出

5.土浦駅周辺のマンション建設ラッシュ

|

1つ目から3つ目までの変化は比較的以前から考えられてきた問題点である。モータリゼーションの進展は幹線道路の渋滞を引き起こした。また中心地の地価上昇やモータリゼーションの普及とともに郊外の開発が進み人口が郊外へと流れ、

同時に都市の機能が郊外へと移り中心市街地が脆弱した。

霞ヶ浦(図1-2)や、ハス田といった自然資源牙抱負にあるにも関わらず観光資源などという有効な利用策が講じられていなかった。

|

|

一方、4つ目と5つ目の変化は今まさに現れ始めてきているものと言える。近隣都市であるつくば市では、いままで学園都市としての機能を果たしてきたが、つくばエクスプレスの開業(図1-3)により商業都市としての新たな魅力を持ち始めている。

また近年、土浦市中心地自体の地価が大幅に下落したため、また駅前に充分な空き地が存在するため、多くのマンション建設・計画が進んでいる。以上の現状と問題点を考慮すると土浦市の都市計画は今、新たな局面を迎えていると言える。

|

|

▲

|

将来人口予測

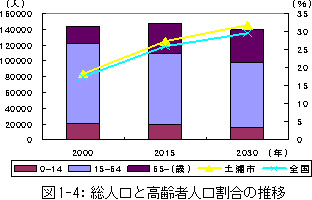

国立社会保障・人口問題研究所による市町村別将来推計人口結果から土浦市と旧新治村の2030年までの総人口及び高齢者人口割合を調査した(図1-4)

その結果、総人口は2015年の147,173人をピークに微減していくが、ほぼ横ばいである。

次に、高齢者人口割合であるが2030年には65以上の人口が3割を超えるという推定である。これは、全国平均をやや上回る値となっている。つまり、総人口は変わらず、高齢者人口割合だけが増えるということになる。

|

|

|

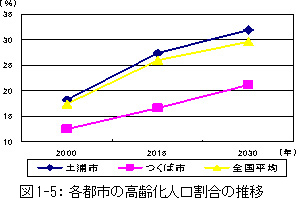

続いて、つくば市の推計結果では人口は増加傾向にあり、高齢者人口割合についても全国平均よりもかなり低い値となっていることから(図1-5)、つくば市は若い年齢層が多いまちであるといえる。

|

|

▲

|

JICA-STRADA、CUETによる将来分析

TX開通による商業・人口変化、土浦駅前のマンション開発による人口変化などによって、道路混雑はどのように変化していくかを分析した。図1-6は平成10年の混雑状況を表している。道路が赤く着色されていれば混雑していることを表している。

平成17年TX開通後の商業としてQt、デイズタウンなどのショッピングセンターを追加して分析したところ、つくばセンター⇔土浦駅東学園線間の混雑度が増加し、常磐自動車道の混雑度が減少し、TX利用による交通渋滞の変化がみられた(図1-7)。

さらに平成22年計画中道路を全線開通させ、土浦駅前のマンション開発の影響を分析すると、阿見町・つくば市などの周辺市町村から土浦駅前に向かう幹線道路に渋滞がみられる(図8)。これは中心地開発にあわせた十分な交通インフラの整備が行われていないためと思われる。この渋滞を解消するため、車線の増設・公共交通の整備・バイパスの増線・駐車場の設置などの対策を計画している。

|

|

▲

|

市民の意向

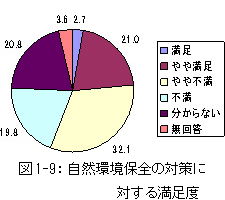

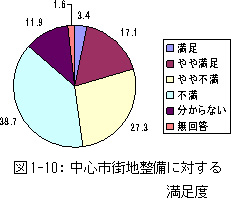

まちづくり市民アンケートから市民の意向を調査したところ、自然環境保全の対策や中心市街地整備に対する不満が多いことが分かった(図1-9、図1-10)。

また、土浦市は教育・文化の充実を掲げており、心の豊かさとたくましさを育むまちづくりというものも目標としている。

|

|

▲

|