2.1 墓地の定義

墓地や埋葬に関することは、昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)によって規定されている。墓埋法によると、“遺体または遺骨を納める場所”は「墳墓」と「納骨堂」の2つに分類される。墳墓は「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」と規定されており、墳墓を設けるための許可を受けた区域を「墓地」という。この墓地には、霊園墓地、寺院境内墓地、村落型共同墓地、個人型墓地、公営墓地の5種類がある。

納骨堂は「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」と規定されている。

一方で近年ではネット寺や樹木葬といった新しい形態の死後の在り方も広まりつつあることから今後の墓地を考えてゆくうえでこれらも考慮に入れる必要があるだろう。

以上より本研究においての墓地は図2.1に示す6種類に大別して考えることとする。

図2.1 墓地種類

2.2 既存研究レビュー

産業変化と人口の急激な変化の中で、近年日本は家族形態やライフスタイルが大きく変わってきており、それに対応した空間需要が起きている。「近代日本墓地の成立と現代的展開に関する研究」(平成6年 槇村)によると、人生最後の舞台装置である墓地も都市型、核家族、サラリーマン世帯が多くを占めるようになった現在、量、質ともに墓地のあり方は現状のままでは対応できなくなっており、時代変化の中での新しいあり方が求められると考えている。近代化の中で地縁、血縁による地域共同体を離れ、都市にバラバラの浮遊する個人が人生最後のステージとしての空間拠点を求めて、墓地から逆照射する形で地縁、血縁に依らないコミュニティの形成を模索し始めていることに近代を超える墓地空間の萌芽がみられるとしている。

2.3 現地調査

つくば市において実際に立地する墓地について調査するため、2015年4月30日 に現地調査を行った。その結果発見された墓地を以下に示す。

① 霊園墓地

図2.2 熊の山霊園(要)

図2.3 Tsukubaメモリアルガーデン(今鹿島)

どちらも空き区画が目立つ。 ② 寺院境内墓地 寺院に設けられた墓地である。墓地の使用は寺院の檀信徒に限られるため、借りるためには檀信徒になる必要がある。檀信徒は寺の維持その他の義務を負う。 図3の写真はつくば市要の本証寺及び成就院に併設されており、同じ苗字の墓石が多くあるのが特徴的であった。

図2.4 寺院境内墓地(要)

③ 個人型墓地

個人が自己の所有地に設けている墓地で。現在は墓地法により、自己所有の土地に新たに墓地を建てることは禁止されているため、昔からの集落がある農村部に多く見ることができる。

図2.5 個人型墓地(東平塚)

2.3 アンケート調査

墓地の持続可能性を考えるにあたって、将来お墓を購入することになるであろう今の若い世代、すなわち大学生世代のお墓参りに関する実態と認識を調査するために対象を筑波大学生と設定した。尚、当初はアンケートを需給調査に用いるためにつくば市民に対してお墓に関するアンケートを行う予定だったが、倫理的問題や規模的問題から断念した。

2.3.1 お墓参りに関する認識分析

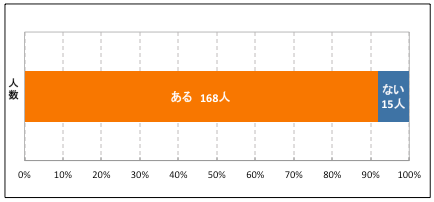

Q3「お墓参りをしたことがありますか」という問いに対する結果の集計が以下のとおりである。183人中168人がお墓参りをしたことがあると回答しているので、9割以上の人がお墓参り経験有りだということがわかる。

図2.6 お墓参り経験の有無(n=183)

また、Q5のお墓参り頻度を集計した結果が以下のとおりである。お墓1か所に付き、年に0~2回お墓参りをするという人が最も多いことがうかがえる。尚、Q5に関してはお墓参りをする頻度が高い順に3つまで回答していただいたため、回答数が183を越えている。

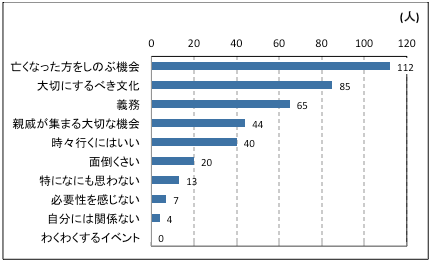

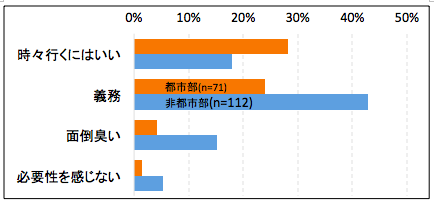

Q6のお墓参りに関する認識の調査の集計結果が以下のとおりである。お墓参りに対して「亡くなった方をしのぶ機会」、「大切にするべき文化」という認識を持っていることが多いことがわかる。多くの人がお墓参りに肯定的なイメージを持っているということだ。しかし、「義務」、「面倒くさい」と思っている人も少なくなく、ネガティブなイメージを抱いている人がいることを把握できた。また、お墓参りを「わくわくするイベント」だと思っている人は183人中1人もいなかった。

図2.7お墓参りに対する認識(n=183)

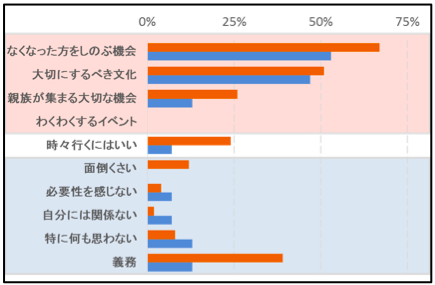

次に我々は、お墓参り経験の有無とお墓参りに対する認識に関してのクロス分析を行った。図 のオレンジ色の横棒がお墓参り経験有の人、青色の横棒がお墓参り経験の無い人の回答である。また、図 の赤いハイライト部分の認識項目がお墓参りに対するポジティブな認識、青いハイライト部分の認識項目がお墓参りに対するネガティブな認識である。 まず、赤いハイライトのポジティブな認識項目に着目すると、お墓参り経験の無い人より有る人のほうがお墓参りに対してポジティブな認識を持っていることがわかる。逆に青いハイライト部分のネガティブな認識項目に着目すると、比較的お墓参り経験の無い人のほうがネガティブな認識を持っているということがうかがえる。

よって、お墓参り経験の有無が、お墓参りそのもののイメージに影響を与えていると考えられる。

図2.8 お墓参り経験の有無と認識におけるクロス分析(n=183)

2.3.2 出身地域による認識の違い

出身地域によってお墓参りに対する認識の違いはないのか疑問に思い、この分析をするに至った。その際、人口密度3,000[人/k㎡]以上の市区町村を「都市部」と設定し、それ以外を「非都市部」とした。(2014年10月1日の推計人口を使用)

※千葉県我孫子市が約3,100[人/k㎡]で都市部に分類され、茨城県で最も人口密度の高い守谷市は約1,800[人/k㎡]で非都市部に分類される。

オレンジ色の横棒が都市部出身者、青色の横棒が非都市部出身者の回答である。認識項目の中で出身地域による差が顕著であった項目が以下の4項目であり、ネガティブな認識項目となっている。このことより、都市部出身者に比べ、非都市部出身者はお墓参りに対してネガティブなイメージを持っている傾向があるといえる。

図2.9 出身地域と認識によるクロス分析(n=183)

2.3.3 つくば市にお墓が欲しいか

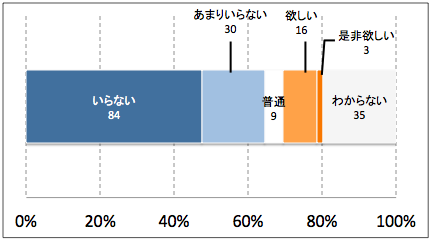

Q9で「つくばに永住すると仮定した場合、つくばにお墓が欲しいか」と尋ねたところ以下のような回答結果となった。「いらない」、「あまりいらない」という回答が6割以上を占め、「欲しい」、「ぜひ欲しい」という回答は約1割にとどまった。

図2.10 永住すると仮定した場合つくばにお墓が欲しいか(n=183)

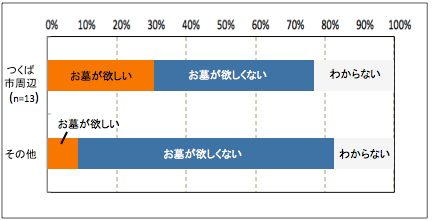

そこで次に出身地域とのクロス分析を行った。つくばにお墓を購入する要因として、実家からの距離によるところが大きいと考えたからである。「つくば市周辺」をつくば市に隣接している地域(常総、土浦、牛久、取手、つくば)と設定した。このクロス分析の結果が以下のとおりである。

予想通り出身地域がつくば市周辺であると、つくば市に永住すると仮定した場合につくば市にお墓が欲しいと答える人の割合が高かった。この分析により、お墓を購入する際「お墓は近いところに欲しい」ということがわかる。

つくば市周辺→つくば市に隣接している地域(常総、土浦、牛久、取手、つくば)

図2.11 出身地域によるお墓の購入欲求の違い(n=183)

2.3.4 アンケート調査まとめ

アンケート調査の分析から「お墓参り経験の有る人はお墓参りに対してポジティブな認識をもち、お墓参り経験の無い人はお墓参りに対してネガティブなイメージを持っている」ということ、「都市部出身者に比べ、非都市部出身者はお墓参りに対してネガティブなイメージを持っている傾向がある」ということ、また「お墓は近いところに欲しい」ということが分かった。これらの考察を踏まえて最後に、つくば市が行うべき“墓地を考慮に入れた都市計画”を提案する。

2.4.1 需給予測の概要

つくば市における墓地の需給状況が、将来的にどう変化していくかを明らかにするため、需要予測と供給状況を照らし合わせ、いつまでに墓地の空き区画が埋まるかを予測した。

2.4.2 需要予測

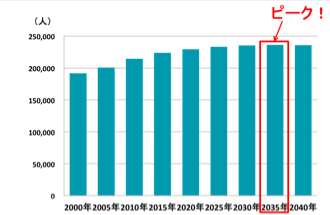

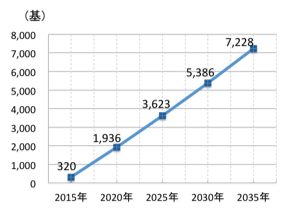

つくば市の人口は2035年にピークを迎えると予想されている。(図2.12)よって2035年を境に人口構造が変化するため、墓地の需要数を予測するにあたって、既存の予測式では予測しきれないと判断した。そこで、2035年までの需要を既存の簡易予測式で予測し、2035年以降の需要を将来の墓地購入者になり得る学生へのアンケート調査結果から予測した。

図2.12 つくば市の人口推移

(ア) 2035年までの需要予測

上記3つの数値の平均を年間墓地需要数とする

(ⅱ)つくば市への適用可能性の検証

吉川の簡易予測式は宜野湾市、豊見城市、浦添市、石垣市などの沖縄の行政による需要予測に用いられている。人口構造が似ている宜野湾市を代表例に挙げ、つくば市への吉川の簡易予測式の適用可能性を総人口に占める年間転出人口の割合によって検証した。

・つくば市

以上の結果から、宜野湾市とつくば市は、人口構造に加え総人口に占める年間転出人口の割合も非常に近く、簡易予測式はつくば市にも適用可能であると判断した。

簡易予測式による累計墓地需要予測数は図2.13の通りである。

図2.13 累計墓地需要予測

(イ) 2035年以降の需要予測

(2035年以降の需要)=(つくば市にお墓が欲しい人の割合)×(死者数)とし、アンケート調査結果を用いて需要を予測した。

よって2035年以降、年間約293基のお墓が必要であると推計した。

2.4.3 供給予測

墓地についての供給を調べるにあたり、つくば市内における墓地分布を調査した。しかし調査の結果、現在、墓地がどういった分布形態になっているかを把握するための地図が存在しないことがわかった。

そこで、つくば市内に存在する墓地の分布図を作成し、分布の傾向を考察することを試みた。 つくば市内における墓地の住所は、つくば市役所環境生活部環境保全課で管理されており、経営許可申請等も同課で行われる。ヒアリングよりこの市内における墓地の住所が墓地台帳というもので行われていることがわかり、情報公開請求を行うことを検討した。しかし、墓地台帳が紙媒体であることから情報公開請求の手続きを行ったとしても墓地台帳を全てコピーし、公開できない情報を黒塗りし、再びコピーするという手順を踏むため膨大な時間と費用がかかってしまうこと、また実習期間内に情報の開示が間に合わない可能性があることを踏まえ、本実習では情報公開請求を行なわないこととした。

次につくば市ゼンリン住宅地図より墓地の分布図を作成することを試みた。しかし、これにはゼンリン住宅地図から墓地に当たる部分を隈なく調べ、住所を割り出すという作業となるため非効率的であり、これも行わないこととした。

これらのことから、電話帳及び墓地情報サイトで調査が可能な民間霊園墓地 を対象に分布図の作成及び供給数の予測を行う。 寺院型墓地については、市内の寺院をプロットすることはできたが、そこに墓地が併設されているかどうかは判別が不可能だったため、寺院境内型墓地を除いた。

また、ヒアリングよりつくば市民が埋葬先として選ぶのはつくば市内の墓地だけとは限らない。そこでつくば市周辺部 の墓地についても調査した。

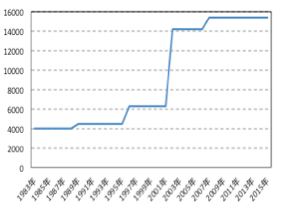

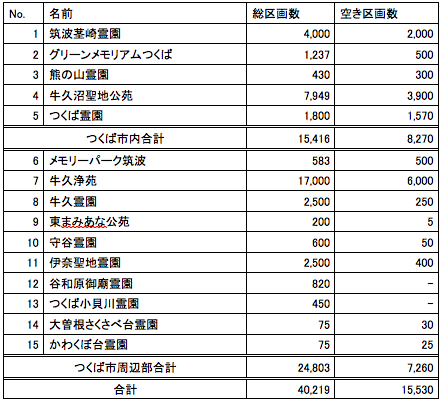

2.4.3.1 つくば市民対象の墓地分布

つくば市内に民営霊園は5ヶ所ある。墓地経営認可数の推移は図2.14のとおりである。またつくば市周辺部に10ヶ所ある。(図2.15)各霊園へのヒアリングから現在の空き区画数は表のとおりであることがわかる。しかし、空き区画数の推移については調査することができなかったため、現在の市内の墓地空き区画数の推移をグラフから考察することはできなかった。

図2.14 墓地経営認可数推移

図2.15 つくば市及び周辺部の墓地分布図

表2.4 つくば市及び周辺部の墓地空き区画数一覧

2.4.4 需要と供給のバランス

需要予測と供給予測の結果を照らし合わせると、2027年につくば市内の空き区画がなくなり、その後2031年にはつくば市周辺の空き区画もなくなると予測できる。

図2.16 累計墓地需要数と供給のバランス