提案Stay with 土浦

| 提案名 | 主に関連するキーワード | 主に対象とする地区 |

|---|---|---|

| 拠点居住誘導構想 |

|

|

| 中心市街地ウォーカブル構想 |  |

|

| 子育てモール505構想 |  |

|

| 中古自転車シェアサイクル構想 |

|

|

| 居住拠点における空き家対策構想 |

|

|

| ロケツーリズム構想 |

|

|

| 下水道再編構想 |  |

|

おおつの地区の医療拠点構想構想 |

|

|

拠点居住誘導構想

背景

4つの拠点地区「土浦」「神立」「荒川沖」「おおつ野」において都市機能の集約及び居住誘導を図る。 長期的なコンパクトシティ化を行う上で、市民が拠点区域へ移住しやすくする為の施策が必要である。 現在土浦市では、居住誘導を図る施策として「まちなか定住促進事業」という補助金制度を導入している。 これは土浦市外から中心市街地(土浦駅周辺)に転入する新婚世帯や子育て世代と対象に、中心市街地に立地する住宅の賃貸・購入・住宅転用を希望する人に対して一定額の補助金を支給するというものである。 この制度の仕組みを活用し、土浦市外の移住者だけでなく、土浦市内の拠点区域外に住む人も拠点地区へ居住誘導する補助金制度を提案する。

提案内容

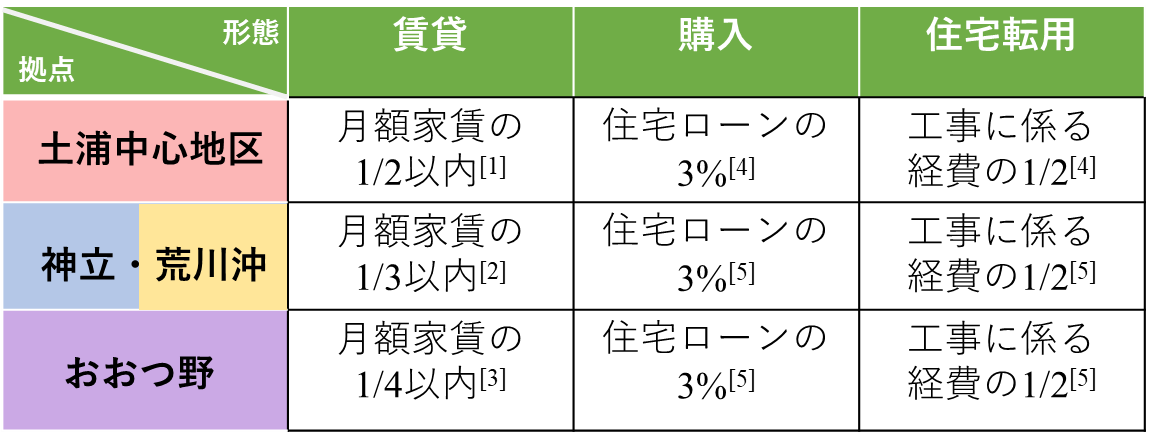

そこで、拠点区域外から拠点区域に移転する新婚世帯及び子育て世帯を対象に、「市民向け居住誘導補助金」を提案する。 補助金の形態と金額は以下の表の通りである。

[1]上限2万円・最長3年、[2]上限1.5万円・最長3年、[3]上限1万円・最長3年[4]上限50万円、[5]上限40万円

費用・効果

費用は約5000万円である。 この費用については、国から都市再生整備計画事業の一環として補助を得ることができる。 この提案を行うことで、拠点地域の人口維持と、拠点地区の住民の生活サービスの質を維持という効果が期待できる。 また、若者が長く土浦で暮らすことができ、「Stay with 土浦」に繋がると考える。

中心市街地ウォーカブル構想

背景

「行政・業務拠点」として位置付けてられている市の中心市街地である土浦は現在、多くの建物が更新されないまま立ち並び、今の時代にそぐわない古い都市構造が保ち続けられている。 駅周辺には駐車場も乱立しており、用途地域にそぐわない土地利用がなされている。 中心市街地である土浦は用途地域に合った土地利用を成すことにより、従来からある土浦の自然や歴史を直接感じることができる空間の形成と利便性の高いまちづくりを行う必要がある。

図-中心市街地の現状と目標

提案内容

市が設定した中心市街地地区を対象地域とし、地域住民が集う日常的な賑わいの創出を目指す。 従来からある施設を結節点、歩道や自転車道・公共交通網を動線として捉え、社会的・経済的結節点を設けて結節点同士を動線で円滑に結ぶといったゾーンプラニング(ネットワーク)の形成を行うことを試みる。

費用・効果

中心市街地にはモール505やまちかど蔵といった土浦固有の景観を生み出す結節点となる施設や、きちんと整備され歩きやすく疲れにくい歩道や自転車道といった導線が既に存在している。 しかし、結節点が現代の土浦市民の需要を満たしていなかったり、結節点同士がうまく連携していなかったりすることで賑わいに差が生まれている現状がみられた。 そこで私たちの提案では既存の結節点と動線を活かした新しいウォーカブルなまちづくりを行い中心市街地全体の賑わい創出及び周遊性の向上を目指す。

図-土浦市固有の景観、疲れにくく楽しい歩道

子育てモール505構想

背景

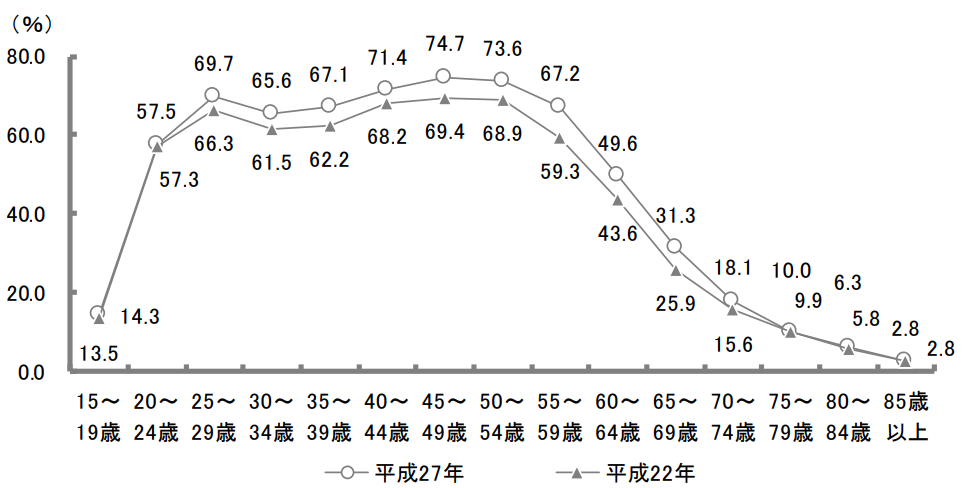

「with コロナ」の現代社会では不要不急の外出を抑制するという観点から在宅勤務やテレワークが普及しつつある。 そのため、仕事のために東京へ通勤する必要性が弱まり、身近に自然を感じることができる地方都市の魅力が高まってきている。 土浦は霞ヶ浦や筑波山といった自然を身近に感じられ、東京へも常磐線一本で行けるというアクセスの良さを併せ持つ魅力ある地域である。 そのため、「with コロナ」の時代の新しい働き方であるテレワークの需要に合わせて、土浦市にはシェアオフィスの拡充が必要であると感じた。 また、近年の日本では女性の社会進出を目標に掲げている。しかし、世界経済フォーラムが2019年に発表した「グローバルジェンダー・ギャップ指数」という世界各国の男女の経済格差を表した指標を見ると、 日本は153か国中121位という深刻な結果となっており、日本では女性の社会進出がうまくいっていない現状がうかがえる。 土浦市の女性の就業率の推移をみると結婚や出産のタイミングで数値が落ち込んでいることがわかる。 女性の社会進出が進まない原因としては出産後の職場復帰の難しさや家事は女性がするものという日本の悪しき風習が考えられる。 待機児童の問題も女性の社会復帰を難しくさせている。現在の土浦市の中心市街地には託児施設が3つしかなく、子育て世代が子供を預けて中心市街地で働くには十分ではないと感じた。

図-女性の年齢別就業率の推移

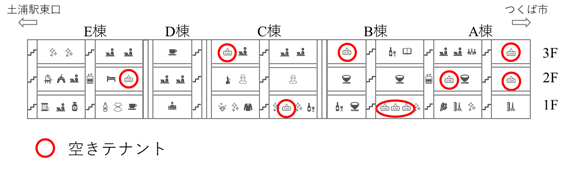

図-モール505の空きテナントの状況

提案内容

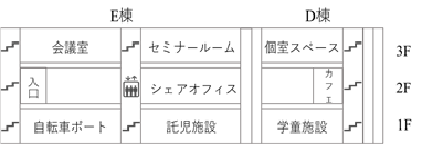

子育て世代が働きやすい場を中心市街地に形成することを目的とする。 また、子育て世代に限らず「with コロナ」の時代の新しい働き方に合わせたシェアオフィスの需要にこたえることを目的とする。 本提案では既存のテナントをつくば市側のA棟~C棟に集約し、土浦駅東口側のD棟とE棟を託児施設付きシェアオフィスに改装する。

図-D・E棟イメージ

土浦駅のプレイアトレ内にはLappsというシェアオフィスが存在していたが現在はなくなっている。 この原因として、LappsにはフリーWi-Fiやコピー機、会議室が設けられていただけであり、周りのカフェとの差別化ができなかったことを現地調査の中で考えた。 そのため、この提案では在宅勤務の需要に合わせてオンラインで会議がしやすい個室のオフィスをD棟3階に設置する。 このオフィスはスタートアップ企業の挑戦の場としての利用も想定しており、E棟3階にはセミナールームと会議室を設置する。 スタートアップの場として利用してもらうために法人登録も可能とする。 2階は柏の葉キャンパスのKOILというシェアオフィスを参考に仕切りのない開けたシェアオフィススペースを設置する。 仕切りをなくすことで利用者間の交流促進を考えている。 E棟1階には自転車ポート、託児施設、学童施設を設置する。 自転車ポートにはオフィス利用者の駐輪場としての機能とシェアサイクル構想のサイクルポートの機能を持たせ、自転車街づくりの促進を図る。 託児施設と学童施設はオフィス利用者と近隣住民の利用を想定している。 職場に隣接した託児施設は子供の緊急事態に即座に駆けつけることができるため利便性が高いと考えられる。 託児施設は幼稚園入園前の子供、学童施設は学校終わりの小学生の憩いの場を想定している。 オフィス利用想定人数は60人、利用可能時間は7時から24時までを想定している。料金プランは表のようである。

表-料金プラン

費用・効果

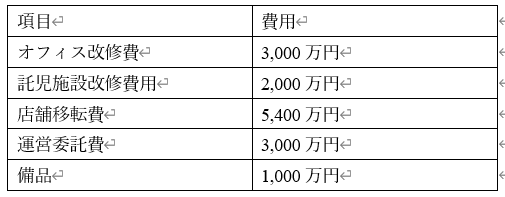

・初期投資額:1億4,400万円

・ランニングコスト:4,000万円/年

この費用は下水道再編構想で削減した経費を利用する。

子育てオフィスの効果としては子育て世代が働きやすい中心市街地の実現、オフィス利用者により中心市街地の賑わいの創出、土浦への居住促進などが考えられる。

表-本提案における費用

中古自転車シェアサイクル構想

背景

中心市街地では現在、以下の5つの場所にてりんりんロードでの利用を主旨とした自転車を貸し出している。

1.ラクスマリーナ

2.ル・サイクル土浦店

3.HELLO CYCLING

4.まちかど蔵

5.ギガテックモータース

しかし、これらの自転車はりんりんロードでの利用を目的とし、高品質なものが置いてあり、レンタル料金が高い。

借りることができる場所と数が少なく、日常で気軽にシェアサイクルを利用することが難しい状態となっている。

図-自転車を貸し出している店舗

提案内容

既存のシェアサイクル置き場に加え、居住者が日常的に利用する場所にもシェアサイクルポートを新たに設置する。 新たに設置する場所は住民に希望調査等を事前に行った上で決めるとする。 シェアサイクルで主に用いる自転車は中古、市内の自転車屋で手軽に修理、点検を行えるように特有の柄を付けて配置させる。

図-シェアサイクルポートの設置案

(青…既存のレンタサイクル設置場所、橙…居住者が日常的に利用する場所)

費用・効果

シェアサイクルは中心市街地で使えるシステムである。 シェアサイクルの拠点を増やすことで中心市街地での自転車の利用の普及と日常的な利用を促進することができる。 また、動線の確保及び放置自転車の問題の解決にも繋げることができる。

居住拠点における空き家対策構想

現状

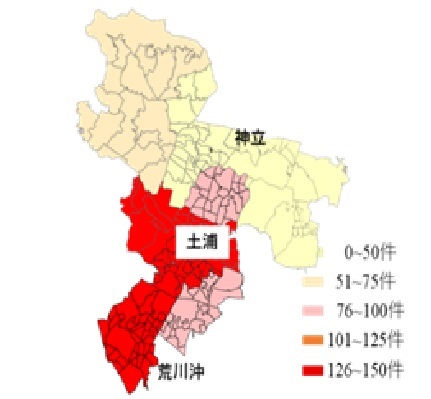

土浦市で土浦駅周辺地区や荒川沖周辺を中心に空き家が増加している。 特に、住宅街での空き家増加は維持コストの増加、治安・住環境の悪化、災害リスクの増加、人口流出の加速等が懸念される。 私たちは空き家の中でも、居住地区の空き家を優先的に対策すべきであると考える。

図-中学校区別の空き家件数

提案内容

居住区域外の学生をメインターゲットとして、地域貢献を行う代わりにリフォームした空き家を提供・貸し出すサービスを提案する。 守谷市では「“飛び込む・関わる・創る”守谷学生シェアハウス事業」という空き家を活用したシェアハウス事業を実施しており、それを参考にした。 具体的な内容としては、土浦市が居住区域に生じている空き家を借り上げ、そこに居住区域外の学生をシェアハウスとして住ませ、地域活動に参加してもらうことで地域活性化を図るというものである。 学生は主に地区の小学生の見守り、放課後の学習指導や部活動補助などの地域活動に参加する。 空き家の選定については、土浦市が借り上げられる状況であり、かつ状態が著しく悪くないこと、そして交通アクセスがよいことなどを条件に決定する。

費用・効果

一戸建ての空き家をリノベーションする場合、建物の状態により左右するが一戸当たり平均750万円の費用がかかる。しかし、地方創生加速化交付金を活用することで、費用の1/2を国の補助金で賄うことができる。その他、住宅を長く大切に使うためのリフォームを行った際に、その工事費の一部に対して支給される「長期優良住宅化リフォーム推進事業」等の補助金を利用できると期待できる。 これにより、空き家問題の解消のみならず、居住都市の住環境・活気向上、地域の世代間交流の促進、拠点への居住誘導の効果が期待できる。この提案を行うことで、空き家を活用しコンパクトシティ化を促進する。

ロケツーリズム構想

背景

ロケツーリズムでは、映画やドラマのロケ地を訪ね、風景や食を堪能し、人々のおもてなしに触れることで、その地域のファンになってもらうことを目指している。 土浦市においては、現在、土浦フィルムコミッションがロケ誘致に力を入れており、全国屈指のロケ地とも言える。 そのため、私たちは土浦市のサイクリングや霞ヶ浦など豊富な固有資源の中でもロケ地に着目した。 しかし、土浦フィルムコミッションの活動は、誘致や撮影のサポートに力点が置かれており、メディア露出後、地域住民にロケ地となった名所やロケ地を通した新たな魅力が浸透される機会が少ないため、その機会を活かして土浦市民の地域愛着を増進させる提案に至った。

提案内容

提案では4つの流れを想定している。 認知度アップの機会、深く知ってもらう機会、実際に行ってもらう機会、だれかに共有したくなる機会である。

①認知度アップの機会

まず、第一段階の認知度アップに機会については、「ロケ地×〇〇展示会」のイベント開催を提案する。 既に行われているパネル展覧会に加え、衣装の展示や周辺地域のグルメのお弁当販売など、話題性やインセンティブづくりの異業種コラボを企画する。 このイベントの目的は、土浦市のロケ地を広く知ってもらうことである。

②深く知ってもらう機会

第二段階の深く知ってもらう機会として、土浦市観光協会のサイトに土浦フィルムコミッションのバナーを追加してもらう。 土浦市観光協会の協働のもとで実現されるもので、フィルムコミッションのサイト流入を目指す。 この事業はロケツーリズムというコンテンツを、土浦市の観光事業の一環として定着させる狙いがある。

③実際に行ってもらう機会

第三段階の、実際に行ってもらう機会として、ロケ地マップの配布を提案する。 配布方法は、既存のロケ地マップを広報つちうらに折り込むというものだ。 近隣住民を観光客として呼び込むマイクロツーリズムを活気づけるために非常に有効的な手段だと考えている。 近隣住民には、実際のロケ地巡りを想像し、外出プランを立ててもらいたい。

④誰かに共有したくなる機会

最終段階の誰かに共有したくなる機会として、ロケ地パネルの設置を提案する。 パネルには、出演俳優やシーンの写真を記載することで、来訪者に写真撮影とSNSへのアップを促し、さらなる拡散を狙う。 さらに、パネル作成に当たっての工夫に、QRコードを記載し、読み取ることでスタンプラリーへの参加や、周辺地域の店舗情報を取得により、土浦全体を巡りたくなる仕掛けを挙げる。

費用・効果

本提案では既存のコンテンツを最大限活用するが、新たに設置するパネルの費用、41万円に関しては全て観光収益増加分で補う。 提案の効果として、ロケツーリズムを通じて、土浦市民につちうらしさを再発掘してもらい、地域に対してより一層の愛着が育まれることを期待している。 さらに、ロケツーリズムが土浦市の新たな観光基盤を築くことが出来れば、地域住民は土浦に高い誇りを持つようになり、Stay with土浦の実現に向けて前進すると考えられる。

下水道再編構想

背景

土浦市の財政は厳しい状況にある。大規模事業の実施に伴う公債費の増加や、高齢化による扶助費の増加などにより、一般財源基金である財政調整基金などの枯渇が想定されている。令和2年度の下水道事業会計予算でも、資本的収入が約15億円なのに対し、資本的支出は約30億円となっており、結果として支出が収入を大きく上回っているのが現状である。

人口も減少傾向にある。国立社会保障・人口問題研究所によるとおよそ30年後である2050年の土浦市の人口は104,953人と推計されており、約35,000人もの人口減少が予想されている。

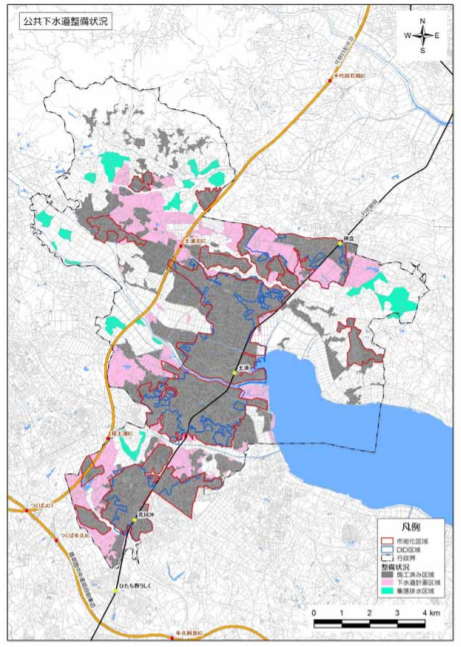

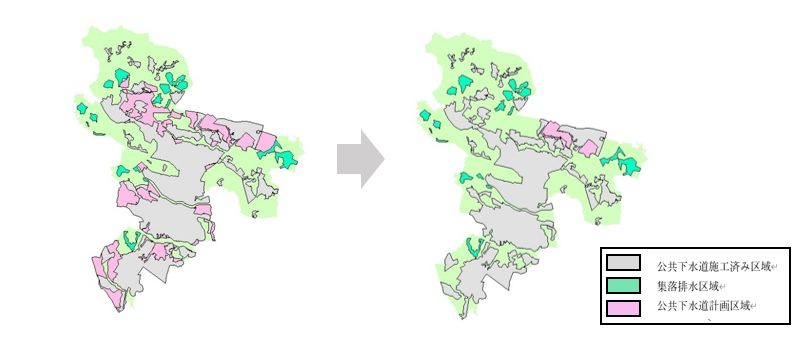

土浦市内の公共下水道整備事業(公共下水道事業+特定環境保全公共下水道事業)の整備状況に注目すると、全体計画面積は6,017haとなっており、現在はその60.8%に当たる3,658haが整備済みである。

一方、普及人口は行政人口の87.8%に値する126,263人である。

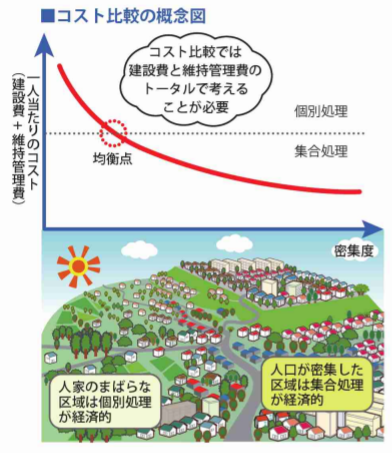

立地適正化計画によると、今後2,359haもの範囲で公共下水道を整備するとしているが、計画区域の約91%が市街化調整区域であり、人口減少やコンパクトシティ形成をふまえると、人家が低密な土地に新しく下水道を整備するのは効率的ではない。

図-公共下水道整備状況

図-地域特性に応じた整備手法の選択

提案内容

都市のコンパクト化とともに公共下水道の再編を行うことによって財政の回復を図るため、公共下水道計画区域(未整備)かつ市街化調整区域において、下水処理を高度処理型浄化槽で行うことを提案する。

具体的には、公共下水道計画区域(未整備)のうち、市街化調整区域に含まれる2,148haの区域の下水処理は高度処理型浄化槽で行うこととし、公共下水道計画区域(未整備)を市街化区域に含まれる211haに縮小させる。

人家のまばらな市街化調整区域では個別処理が経済的であり、今後の人口減少や都市のコンパクト化を考えると、高度処理型浄化槽を使用するのが適切である。

図-提案による計画区域の変化

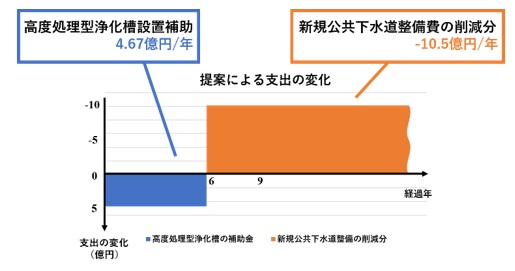

費用・効果

・公共下水道新規整備費の削減分

平成23年度~平成24年度において、公共下水道の処理面積は72ha増加し、新規整備には20.3億円を要した。

72/2=36ha/年

20.3/2=10.15億円/年

より、1年あたり36haの工事を行い、10.15億円の費用がかかるものとする。この場合、公共下水道計画区域の工事は

211/36≒6年

で終了し、7年目以降の新規整備費用を年間で10.15億円抑えることができる。

・浄化槽の設置補助費用

浄化槽の設置にかかる費用は基本的に個人負担であり、土浦市では、市民が高度処理型浄化槽を設置する際に金銭的な補助をしている。

市内では全体の約8.0%に当たるおよそ11,200人が既に合併浄化槽を使用しているが、これらの浄化槽は高度処理型ではないと仮定する。

加えて、約1.2%に当たるおよそ1,680人の下水処理ができていない状況である。

これらの人々の下水処理を高度浄化槽で行う場合、高度処理型浄化槽の設置補助額は転換有の場合222,600円/人、転換なしの場合188,200円/人程度であるので、

222,600*11,200+188,200*1,680=2,809,296,000円

となり、およそ28億の費用が必要である。

図-提案による支出の変化

以上より、公共下水道と高度浄化槽の整備が6年間で完了する場合、土浦市の支出は、1~6年目は高度処理型浄化槽設置補助として支出が

28/6=4.67億円/年

ほど増加するが、7年目以降は新規公共下水道整備費が10.5億円/年削減され、整備完了から3年後以降財政が回復していくと期待できる。

おおつ野地区の医療拠点構想

背景

・浄化槽の設置補助費用

浄化槽の設置にかかる費用は基本的に個人負担であり、土浦市では、市民が高度処理型浄化槽を設置する際に金銭的な補助をしている。 市内では全体の約8.0%に当たるおよそ11,200人が既に合併浄化槽を使用しているが、これらの浄化槽は高度処理型ではないと仮定する。 加えて、約1.2%に当たるおよそ1,680人の下水処理ができていない状況である。 これらの人々の下水処理を高度浄化槽で行う場合、高度処理型浄化槽の設置補助額は転換有の場合222,600円/人、転換なしの場合188,200円/人程度であるので、

図-提案による支出の変化

以上より、公共下水道と高度浄化槽の整備が6年間で完了する場合、土浦市の支出は、1~6年目は高度処理型浄化槽設置補助として支出が

おおつ野地区の医療拠点構想

背景

現在、土浦市北東部に位置する上大津地区北部には幾つかの公共施設が存在するが、どの施設においても老朽化が進行しており、かつ施設利用者数が少なく交通ネットワークが十分でないことが課題である。老朽化について、上大津支所は築39年、上大津集会場は築42年、老人福祉センター「湖畔莊」は築39年となっており、施設の耐震性や安全性が懸念される。また、上大津支所は他の支所や役所と比較して利用者数が低く、年間窓口1件あたりのコストも高い。老朽化への対応と公共施設の適正配置が課題となっている。小学校については、上大津地区北部に立地していた上大津西小学校が2020年に閉鎖され、管谷小学校と上大津東小学校へ統合した。

図-老朽化が進む上大津公民館

おおつの地区は上大津地区の南東部に位置し、北部エリアから約2km離れたニュータウンである。 おおつの地区は、区画整理事業で整備された災害に強い高台のタウンであり、車道や歩道も適切に整備されている。 土浦協同病院の移転により、開発が加速しており、スーパーやホームセンター等の生活利便施設、幼稚園や小学校等の教育施設が近隣にあるため、ファミリー層を中心に幅広い世代が暮らしやすい環境となっている。

おおつの地区では「土浦協同病院を中心とし、商業と業務施設を基盤とした職住近接のメディカルタウン」を目指している。 しかし、おおつの地区には公共施設が殆ど存在せず、前述した上大津地区北部に向かわなければならない。

提案内容

公共施設の移転先はおおつ野二丁目(現在の「クスリのアオキ」の北側)を想定しており、公民館と支所が融合した施設を建設する。 また、おおつ野地区に民間が運営する大型デイサービス「ライフサポート・サンルーナ」が既に立地している為、高齢者福祉施設については新設しないこととする。

図-新公共施設の建設候補地

費用・効果

建築物はRC造で延床面積は600㎡とし(上大津公民館が725㎡、上大津支所が74㎡であり、公民館の稼働率等を考慮して採算)とすると建設費用(解体費・仮設移転費等を含む)は約2.2億円である。

建設費用に関してはインフラの集約化による削減経費を利用する。

公民館の利用客数や利用料金を考慮すると、約17年で建設費用を回収できる。

公民館の運営・管理に関しては、指定管理者制度を導入する。指定管理者制度を導入することで、民間によるサービスの向上や、行政の費用負担削減が期待できる。

おおつの地区に公共地区を移転・集約化することで、施設老朽化の改善、おおつの地区の都市機能拡充、おおつのへの居住誘導の推進などの効果が期待でき、コンパクトシティ化を促進することができるだろう。

以上のような提案を行うことで、おおつの地区を「職住近接の安全で住みやすいメディカルタウン」として整備していく。

図-現在の公共施設と新設する施設の位置関係