基本構想

背景

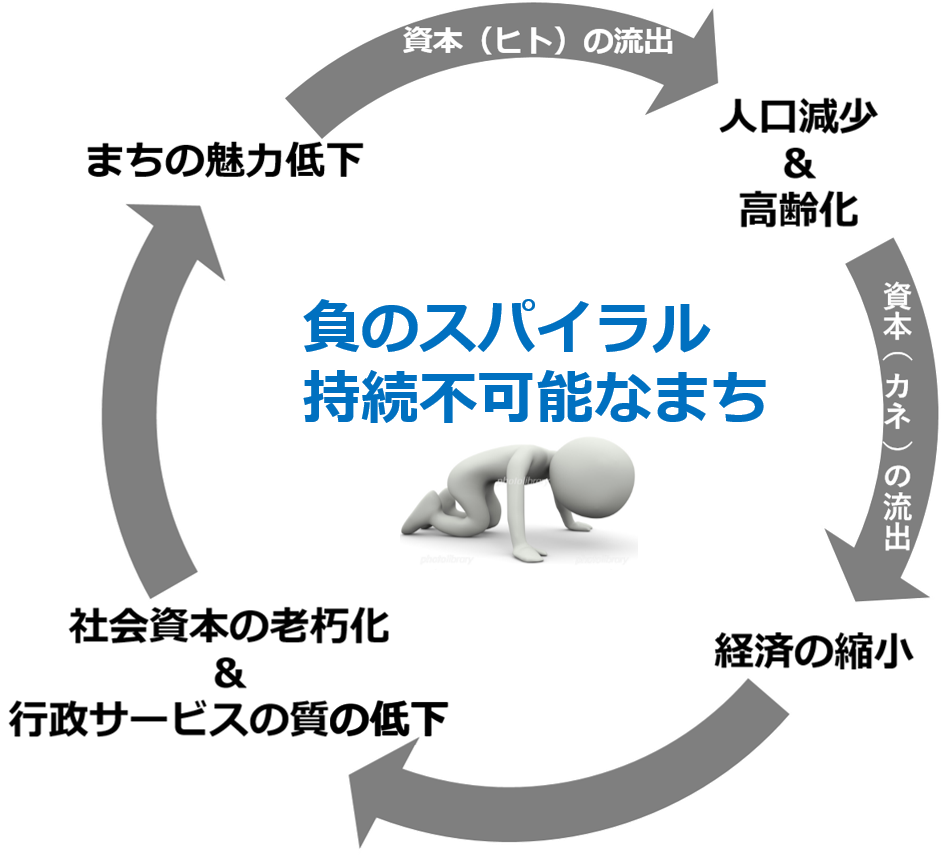

土浦市の根本的な課題は、まちの持続可能性が危ういことである。具体的には、人口減少と高齢化による資本(カネ)の流出とそれによる地域経済の縮小。その結果、社会資本の老朽化と行政サービスの質の低下が起こり、まちの魅力が低下し、さらなる資本(ヒト)の流出が起きている、という負のスパイラルが回っている。

もしこの現状に対して何も対策を行わない場足、人口に関しては今後 40 年間で 35%の人口減少、および高齢化率が 40%に達すると予想されている。また、住民の支払うお金の大部分が、地方から大都市へと流れていく構造が出来上がっているため、地域経済は縮小の一途をたどっている。その結果、負のスパイラルがさらに加速し、いつの間にか高齢者があふれ、急速に衰退するまちとなり、将来土浦市はまちとして成り立たなくなる。このような未来を回避するために、負のスパイラルを断ち切ることを第一に考えることを方針をとする。

目標

土浦市でみられる負のスパイラルの根源は、「資本(カネ)の流出」であると捉えた。

そこで、基本構想の最大の目標として「経済的に自立した持続可能なまち」をあげる。これを中心に土浦市を「よがっぺ」と思えるまちにしていく。

具体的な目標を「経済的に自立した持続可能なまち」とする。

土浦市の歳入は減少の一途をたどっている。しかし、これから高齢者数の増加による問題や社会資本の更新、新しい時代に向けた都市構造の変遷など巨額の予算が必要となる課題が山積みである。したがって、これらの課題解決をし、持続可能なまちにするために経済的に自立したまちを目指していく。

外部から誘致する産業や地域経営を行うことで、働く場所を確保し、将来に渡って住み続けてもらえる市民の数を維持していく。

私たちの提案によって増加が見込まれる歳入を利用して、行政サービスの質を改善することで市民により快適なくらしを提供し、今後も住み続けたいと思ってもらえる魅力的なまちをつくっていく。

部門別構想

史農工商のまち

土浦市が経済的に自立した持続可能な街になるためには地域内でお金をまわし、かつ地域外から外貨を獲得する仕組みを作らなければならない。そのために、土浦市がポテンシャルとして持っている歴史、農業、工業、商業を活かした「史農工商」のまちづくりを行っていく。まず工業分野において、様々な施策を進めていくための資金を獲得する。

そして歴史、農業、商業分野において市内住民の生活を豊かにして地域内循環を活発化させたり、観光客へ向けた施策で外貨を獲得したりする。この財源をもとに、土浦市をより魅力的なまちにしていくことを目標とする。

暮らしを支えるまち

土浦市に住んでいる人々の多くが移動には自家用車を使用しているという現状があるが、モータリゼーションの進展は、公共交通利用率の低さからも感じられる。また、バスをはじめ、公共交通はその収支率は厳しい状況である。

住民や観光客など、目的に合わせて公共交通を使い分ける必要がある。

士農工商のまち土浦として、

・住民にとって住みやすいまち

・観光客にとって周遊しやすいまち

であるために、モールとまちかど蔵、土浦駅とのつながりを密接にしていく必要がある。

土浦市は、犯罪率が茨城県内でも 2 番目に高い地区であり、犯罪の撲滅・減少が求められる。特に、住宅街が暗いという課題もあがったため、それに合わせて住宅街での犯罪撲滅のために街を明るくするための施策を行っていく。

下のグラフは、茨城県内の犯罪率の高い市町村である。

土浦市の防災のリスク、とりわけ水害のリスクは桜川の徹中央地区に集中している。人口の比較的多い中央地区において水害のハザードが集中していることは、改善すべき課題であると考える。