重点計画

土浦愛のたまり場

【背景】 中心地区は、近年大規模商業施設の撤退が相次ぎ、従来の人の流れはなくなっていると考えられる。それに対し、土浦市は市役所や市立図書館等の公共施設を土浦駅前に移転することにより、中心市街地の賑わいを維持しようと施策を打っている。また、モール505の空きテナント率は約3割であり、全盛期と比較するとその利便性が低下している。空き店舗の有効活用と公共施設の誘致市民参画のまちづくりの活性化を目的とした施策の提案を行う。【提案】

図1からも分かるように西側に空きテナントが多くある。この空きテナントを活用した新たな施設の設置を提案する。1階には市役所の新たな課として「コーディネート課」を設置し、2階と3階には「土浦花火ミュージアム」を設置する。

① コーディネート課 市と市民、また市の各局同士の連携性を高める為の各団体の緩衝材となる組織を作る。市の課題を明確に公表することで、市民の力を借り効果的な解決を図る。また市民活動を行いたい市民の補助を行い、市民活動しやすい環境を整備する。

コーディネート課のモデル図としては“各種団体が行政の抱える課題解決の為に協力をする”「テーマ提示型」と、“各種団体が行いたい事業や抱える課題を自由に提案・相談することができる” 「フリー提案型」の2種類を想定している。

施設の内容としては、コーディネート課の窓口と市民が集えるオープンスペース、会議室、イベント時に使える多目的スペース、各種団体が情報交換できる情報コーナーを設ける。

② 土浦花火ミュージアム 土浦市には大正時代からの歴史を持つ土浦花火大会が開催され、毎年市内外を問わず多くの来場者が花火を楽しむ。この「花火」に着目し、地元愛着と市街地への人の流れを生むことを目指す施設を設置する。施設内容としては花火を知る、作る、考えるの3つを大きなテーマと掲げている。

【効果】

まず空き店舗であるモール505を有効活用することで、新築店舗を建てるよりも経費が削減できることやテナント誘致により治安・景観改善の効果が考えられる。モール505にコーディネート課を設置することで市の窓口と市民の集会所が同じ場所に存在する。これにより、市民が気軽に市と関わることができることやモール505が市民協働の拠点になることが期待できる。さらに土浦花火ミュージアムを設置することで、土浦市民はもちろんのこと外部から来る観光客も花火への関心が高まる。これにより、土浦花火大会の来場者の増加や観光収益の増加花火が改めて土浦の誇りになり、地元愛着増加も見込める。これらのことから、モール505への客足が増え、衰退しているモール505を再び活気あふれた商店街にすることができ、さらに土浦のことを考える市民が増えるという効果が考えられる。

【費用】

中心市街地地区における提案内容にかかる費用は以下の通りである。

初期費用(テナント引越・改装費) 103,000(千円)

年間運営費(家賃・人件費等) 9,700(千円)

【課題】

この提案を実施するにあたって、西側のテナント改装に向けて他店舗の協力が必須であることや新施設を含むモール505の集客増加の見込みの目処が立たないこと、コーディネート課の権威の持たせ方が課題として挙げられる。1つ目は移転費用を市が負担することで他店舗の理解を得ることで協力を仰ぐこと、2つ目は回覧板や口コミによりPRを行ったり、定期的にイベントを開催したりすることで持続的な集客の確保を図り、3つ目は市長や副市長がコーディネート課に直接関わることで権威を持たせるといった方法で課題解決を図る。

ひろがるメディカル

【背景】神立・おおつ野地区の特徴として、土浦協同病院を含め、医療機関が充実していることが挙げられる。そこで、神立・おおつ野地区では、土浦協同病院を活かした医療分野に関する提案を行う。 また、土浦市全体における医療福祉分野の課題として、総合病院が不足している点、療養病床が不足している点、高齢者の人口が増加している点が挙げられる。 これらの問題を解決するために、土浦協同病院を活かし効率的な医療を実現するための提案を行う。

【提案】

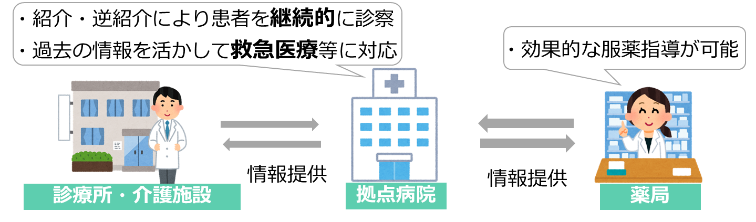

私たちは、住民への効率的な医療の提供を実現するため、医療分野におけるICT化の徹底を提案する。同意を取得できた患者の情報は、土浦協同病院の管理のもと、地域の診療所、介護施設、薬局で共有される。 本事業によって「医療機関間での情報共有に基づく重複検査・投薬」「患者情報の共有に基づく医療ミス」により発生する無駄な医療費を削減することが可能である。

【効果】

住民は、土浦協同病院とかかりつけ医療機関、薬局間 で情報共有をすることで、医療機関が変わっても安心して受診することができる。また、土浦協同病院を中心とした総合病院では、過去の情報を活かして救急医療にもすぐ対応することが可能である。

【費用と便益】

費用:ネットワーク構築費 約2,000万円

各医療機関がシステム入会時にかかる費用 約80,000円

便益:「医療機関間での情報共有に基づく重複検査・投薬等の回避」及び「患者情報の共有に基づく医療ミスの回避」により削減できる費用 年間約1,200万円

これらより、20年間事業を継続し続けた場合の費用・便益は5.45となる。

【課題】

本提案における課題としては、プライバシー・セキュリティ対策、事業の継続、またICTリテラシーの格差が挙げられる。これに関しては使用方法が分からない医療機関に対し講座を開設する。そこでは、モール505に置く予定であるコーディネート課を積極的に活用していくよう促したいと考えている。

小町から大きな町へ

【背景】小町の館は稼働率が低く、体験活動も主にそば打ちのみである。交通アクセスが悪く、土浦駅から車で30分であり、バス等の交通機関もないような立地である。しかし、小町の館の北には宝篋山麓の森林があり、農林業を体験するポテンシャルを有している。小町の館付近は豊かな自然に恵まれており、この立地上の特性を活かすことが求められる。

【提案】

小町の館を総合的にプロデュースし、周辺で様々な選択肢を持ち回遊性を高める。①小町の館や朝日展望公園周辺での林業体験を活性化②農業体験を小町の館周辺で実施し、収穫物を調理するイベントの開催③バスを設置して、各地から小町の館を結ぶなど、デマンドタクシーの役割も担わせることを提案する。①については県南農林事務所と協力してPRを強化する。協力することで小町の館周辺の国有林を管理しやすくなり、市民により身近な存在となる。小中学生は、年間を通して林業体験に従事し、伐採や木工体験を通じて林業に実際に触れられる。③については現在土浦市で行われている公共施設予約システムで公民館等の施設と同様に予約を可能にする。バスの予約を日時や場所を詳細に予約できるようにし、利用者が分かりやすい予約方法を採用する。これにより、市民、特に今後交通弱者が増加すると考えられる新治地区の住民の交通の便を向上させる。

【効果】

土浦にある自然を知るという点で注目されていない林業を知る機会の増加が考えられる。また、森林の放棄は環境への悪影響が大きくなるものであり、それらを市民が知る機会を提供する場所となることができる。定期的に小中学生が農業・林業体験を行うことにより森林資源や自然環境について、実際の経験を踏まえた教育をすることができる。また、市民にとっても気軽にバラエティのある体験ができるようになり、小町の館利用者の増加が考えられる。新治地区の住民に対してもバスを整備することによって将来的に考えられる交通弱者へのサポートも可能になる。20年のスパンで見ると、将来的な農林業の担い手の発掘や市民が参画するまちづくりの第1歩になり得る。

【課題】

まず、新治という立地上の問題がある。農業体験やそば打ち体験をできる施設は近年関東地区でも増加傾向にある。すなわち地域の特色を前面に押し出す。ていかなければ他の施設に埋もれることになる。これを踏まえると、小町の里はパラグライダー体験、林業体験という独特な体験が揃うこととなる。次に、樹木の伐採の需要が極端に多いと適切な森林の維持が不可能だ。本提案の目的は林業により森林を適正管理し、周辺一帯の魅力を高めることだ。そのため、年度ごとに適切な伐採量を定めることが求められる。加えて、この国有林は3市(つくば市、石岡市)にまたがっているため、他3市と協力する必要がある。また、対象の国有林の管理主体は茨城県であるため、県との関わり方を改めて考える必要がある。

霞ヶ浦レイクリング

【背景】土浦市には国内第二位の湖沼面積を誇る霞ケ浦をはじめ、桜川などの水辺環境が豊富に存在している。かつては泳げる湖として市民にも親しまれていた霞ケ浦も1960年代から水質汚濁が進んだことで、現在では日常での市民との関わりが少なくなっている。一方で、霞ケ浦を一周するりんりんロード、霞ケ浦総合公園など土浦市の資源として、多くのポテンシャルを秘めており、「市民満足度調査」からもさらなる水辺の活用が期待されている。なかでも霞ケ浦総合公園周辺は立地上、水辺の環境に恵まれておりその眺望の良さなどを活かすことでさらなる活用の可能性が大いにあると考えられる。また、2018年3月に日本最大級のサイクリングリゾート「PLAYatre」が土浦駅に誕生することが決まっており、霞ケ浦総合公園沿いのりんりんロードの利用者増加も見込まれる。以上から霞ケ浦地区では地域住民とサイクリストを主な対象に、霞ケ浦総合公園周辺が「ひと」と「水辺」が繋がる場となり、霞ヶ浦が地域資源としてさらに活用されることを目指す。

【提案】

「霞ヶ浦レイクリング」という提案を掲げる。この提案の軸は大きく二つに分けられる。

①「レイク(湖)×サイクリング(自転車)」

自転車歩行者道の整備を行う。図5の点線が既存のりんりんロードであるが、本提案では道路を、塗装(ゴムチップ)整備することで、サイクリストや歩行者の通行を促し、今後増加が見込まれるサイクリストを対象に霞ヶ浦の景観を活かす。提案道路の沿道には、土浦市の花きを植えサイクリストおよび歩行者にとって、水辺の自然を身近に感じられるような環境整備を行う。

②「レイク(湖)×RING(つながり)」

湖畔でのオープンカフェの設置である。平成23年に「河川空間のオープン化の特例」が施行され、河川敷地を利用し、水辺空間の積極的な利用が高まってきている。図5の赤丸で示す敷地にオープンカフェを設置することで、市民やサイクリストをはじめとした来訪者に交流の場を提供する。なお、Park-PFIの制度を用いることで、公募で選定された民間事業者により公園内の整備とオープンカフェの運営を一貫して行うことで、公園全体の魅力度向上を目指す。

【効果】

①市民への効果

湖畔をカフェなどの憩いの場として整備することで、市民同士のつながりの場となる。また、湖畔の近くにオープンカフェができることで、市民の水辺環境に対する意識や愛着が生まれことが期待できる。

②サイクリストへの効果

今回行う道路整備とオープンカフェの設置により、りんりんロードの一つの立ち寄り所として魅力が高まり、サイクリング中に良好な景観を望めるようになる。

③市への効果

これまで公共空間として、活用があまりされてこなかった土地が民間業者により活用されることで、公共資産の有効活用による歳入増が期待できる。また、湖畔でのカフェの設置や道路整備により、霞ヶ浦総合公園周辺全体での魅力が高まり、それにより、来訪者による公共交通の利用増加や市民の環境美化意識向上、周辺商業施設の利用者増加など様々な波及効果が期待できる。

【費用】

初期費用(道路整備費用等) 70,000(千円)

年間運営費(除草費) 3,360(千円)

【課題】

本提案におけるオープンカフェを実施するにあたって民間事業者の参入が実際どの程度見込めるか、という課題がある。優遇制度の導入などにより解決を図る。