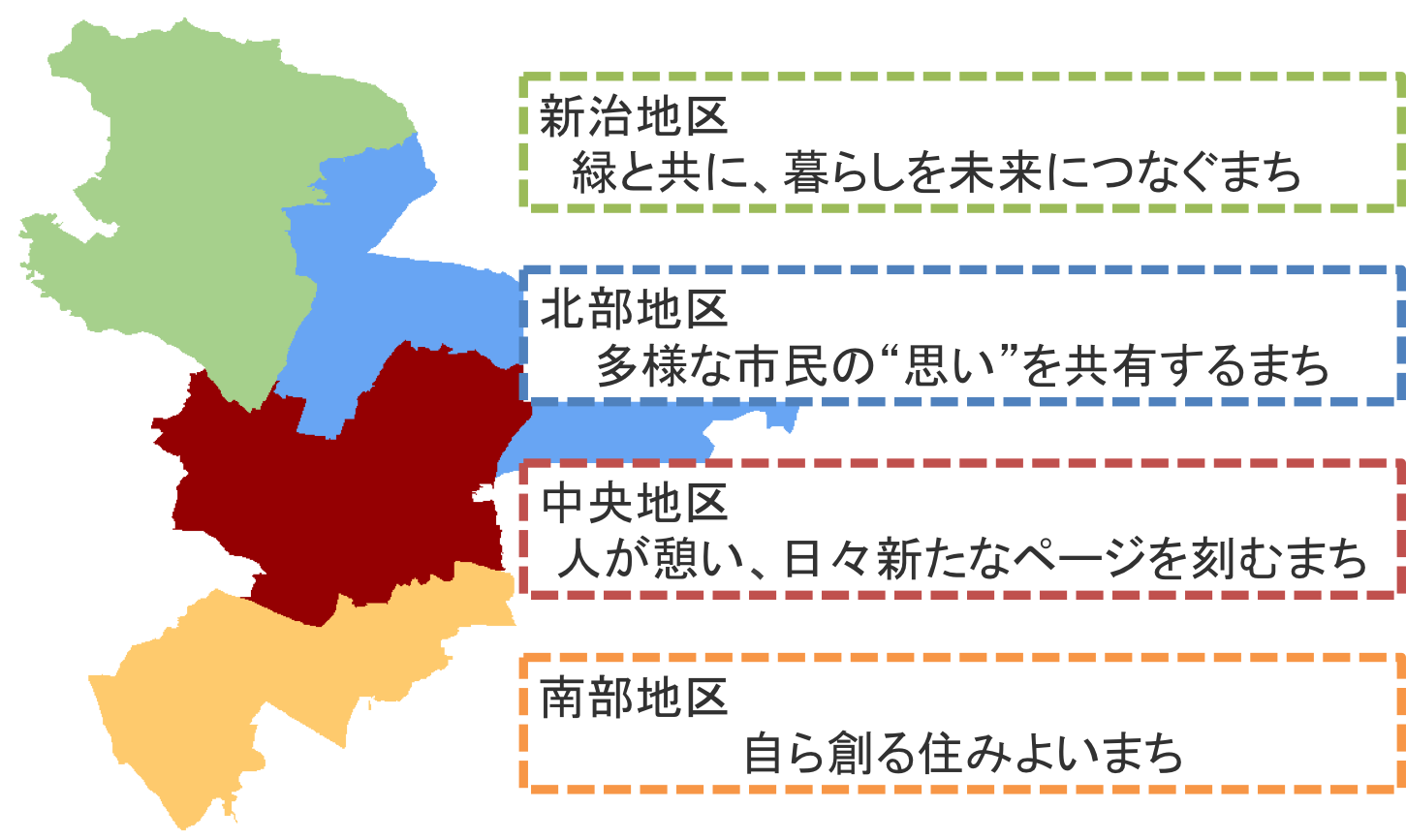

地区別構想

「緑と共に、暮らしを未来につなぐまち」

……………………………………………………

〈分野別方針〉

「景観・土地利用」

・後世に残していくべき農村風景を維持・形成するために耕作放棄地化の解消を図る.

「都市施設」

・広い敷地を持つ優良な古民家ストックを活用し,

思い入れのある家並みを後世に残す.

「道路・交通」

・歩行者や自転車といった交通弱者の安全を確保する.

〈現状〉

新治地区は土浦市の中でも最も高齢化の進んでいる地域であり,それに伴い当地区の主要な産業である農業に従事する人口も減ってきている.この状況が続けば,公共交通機関や産業などの都市機能を維持していくことが困難になっていく恐れがある.

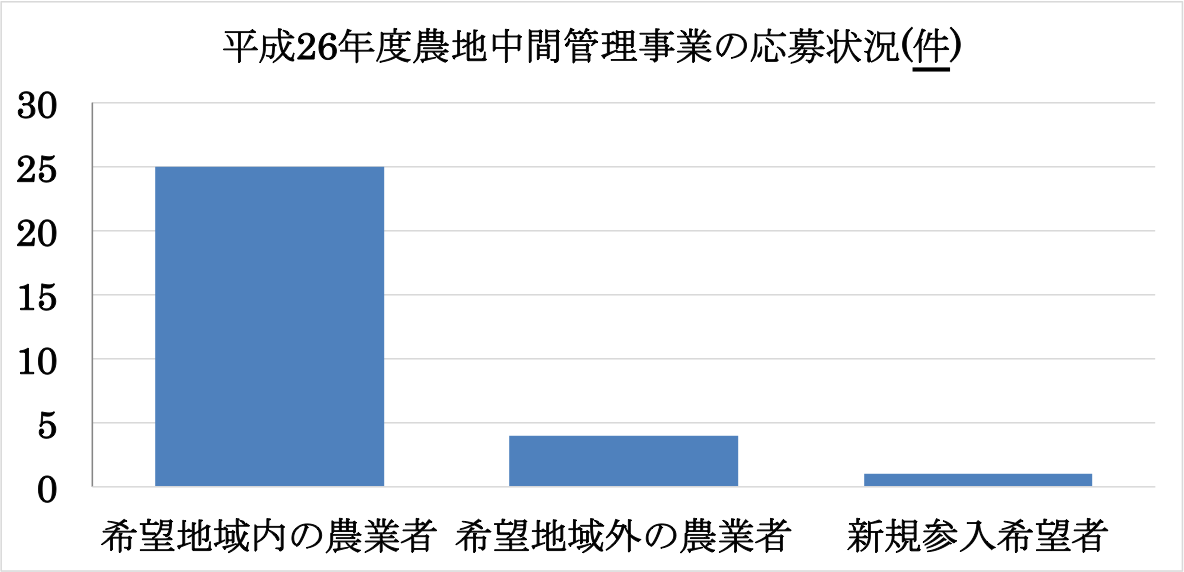

また,当地区では耕作放棄地も大きな問題となっており,土浦市の耕作放棄地の約5割が当地区にある.これに対して現在,公益社団法人茨城県農林振興公社では,県内の農地集積を進め担い手に貸し出す「中間農地管理事業」を平成26年から実施しているが,土浦市では新規で 農業を始めたいと希望する「新規参入志望者」がとても少ないことが課題となっている.

表1:平成26年度土浦市農地中間管理事業の応募者状況(件)

〈提案〉

○農業バンク

「農業バンク」とは,新規就農者向けの農地・住宅取得をサポートする制度である. 茨城県農林振興公社が今年度から行っている農地集積バンクを活用し,農業を始めたいと考えている新規就農者に対し,土浦市が新たなに「住宅バンク」の制度を設置し,空き家となっている民家を募集・登録をする.土浦市は,県から農地集積バンクの業務の一部を委託されており,農地と住宅を一体的に紹介することができる. また,農業バンクで必要に応じて取得した住宅のリフォームを行う際には補助金を交付する.

新規農業参入者にとっては,低費用で住宅を取得することが可能であり,時間を節約しながら住宅と農地を一括で取得することが可能である. また住民側にとっては,新規就農者の流入によって若い活力が創出され、また、空き家の活用によって景観の維持,防犯性・防災性の維持などのメリットが挙げらる.これにより新治地区の都市機能の維持・向上を図ることが可能である.

図1:農業バンクの制度イメージ

「多様な市民の思いを共有するまち」

……………………………………………………

〈分野別方針〉

「景観・土地利用」

・来訪者増加が予想される地区における,良好な景観の形成・維持を図り,市民の景観に対する意識を高める.

「都市施設」

・老朽化施設の改修とともに,新たな「関わり」の場としての整備を行う.

「道路・交通」

・歩道が未整備で,自動車交通量の多い道路について,多様な交通主体が安全に移動できる空間を整備する.

〈現状〉

北部地区西部に位置するおおつ野地区は,自然豊かな高台の土地につくられたニュータウンで,現在も開発が進む地区である.今年の10月には土浦協同病院が移転し,県南の医療拠点として来訪者の増加が予想される.しかし,筑波山を含む豊かな山並みの景観が望めるこの地区では,張り巡らされた電柱が景観の阻害要因となっている.

また,北部地区は工場が多い地区であり,そこに勤める技能習得生としての外国人が増加している.平成25年3月時点で,中貫工業団地に隣接した神立中央地区は,

市内でも多くの外国人が住む地区となっている.今後,彼ら外国人と日本人の住民がお互いに快適に暮らせる環境の整備が必要である

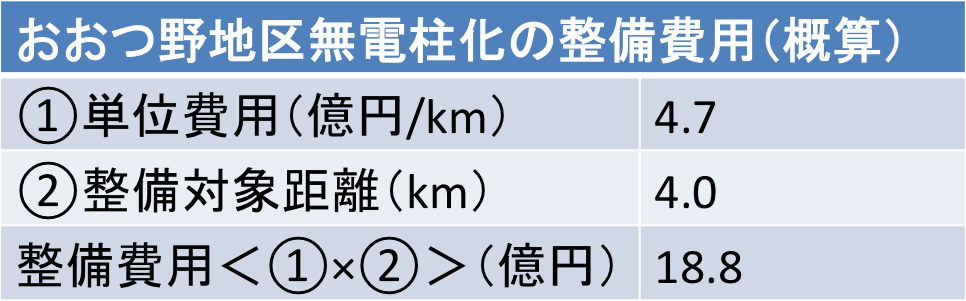

〇おおつ野地区無電柱化

豊かな景観資源の阻害要因となっている電柱や電線を不可視化することで,景観の向上だけでなく,地震等による電柱倒壊等の都市災害のリスク低下,快適な歩行空間の形成につなげることができる.なお,無電柱化を行うにあたっては,電線を完全に地中化する手法ではコストが膨大になることから,家の裏通りに電線を通す裏配線や,家の軒下を通す軒下配線等の手法を組み合わせて整備を行う.

〇多言語表記の推進

土浦市で現在行われている多言語表記は,日本語と英語の2言語表記が中心であるが,これに加えて中国語,ポルトガル語,タイ語の計4言語で表記することで,土浦市に住む外国人の8割の人々の母国語に対応することができる.

○外国人も住みやすい公営住宅

築40年が経過した市営神立住宅を,建て替えるとともに,日本人と外国人が交流できるオープンスペースを設ける.ラウンジやキッチンを併設する.一般の地域住民にも開放することで,この場所を多文化交流のきっかけを生む場所とする.

人が憩い,日々新たなページを刻むまち」

……………………………………………………

〈分野別方針〉

「景観・土地利用」

・土浦駅周辺を中心として落ち着きのある文化的景観を形成する.

「都市施設」

・市の中心地区として,多くの市民が活発な「関わり」を生み出せる環境としての整備を進める.

「道路・交通」

・中心市街地を重点地区として回遊性のある道路環境を整備する.

〈現状〉

土浦駅を中心とした中央地区は,駅前の商店街がシャッター街化し,オフィスビルにも空きテナントが目立つ.

平成27年5月に予定されている土浦駅前への市庁舎移転や,新図書館の整備により,来訪者の増加が見込まれるこの地区において,かつての「活気のある中心市街地」を取り戻すためには,土浦市民の感性に触れるさらなる魅力を打ち出していくことが必要である.そこで,新図書館とその向かいにあるつちうら古書倶楽部(※)によって新しい“本゛の魅力が形成されつつあることに着目した.

(※)従来,土浦で書店を営んでいたレンガ堂書店など17店舗の協同出店による,30万冊を扱う関東最大級の古書店(2013年3月開店)

<提案>

○まちじゅう図書館

愛着のもてるまちに向けた,土浦の新しい魅力となる本をまちに広げた提案である.

提案の背景

都市や“まち”に対する愛着の研究において「若い世代にとっては商店街で買い物以外の用途を持たせることが愛着をもたらす」という結果が出ていること[8],また,中央地区に多い学生にとって教育文化の推進になることなどが挙げられる.

(※)従来,土浦で書店を営んでいたレンガ堂書店など17店舗の協同出店による,30万冊を扱う関東最大級の古書店(2013年3月開店)

・まちじゅう図書館の整備

街中の商店やオフィスなど様々な場で店主や経営者の好みの本を展示してもらうことを提案する.土浦駅周辺の商店街などで行うことで、本をコミュニケーションのきっかけとした、趣味や話の合う人が出会う“ふれあい型図書館”を目指す.

・まちなか読書スポットの整備

春に桜川で読書を楽しめるようにベンチを設置し,秋冬はストーブを貸し出すことで,寒い時期に読書を楽しむ空間を創造する.読書とともにまちの季節の変化を楽しんでもらうことが重要である.

・案内MAPの作成 (パンフレット)

まちじゅう図書館に参加する店舗や読書スポットの場所を記した地図を作成する.この案内MAPによる情報発信から新たに生まれる,本を通じた関わりの広がりを期待する.

まちなかに本を展示してもらうこの提案は,市民に強制するものではない.本を愛する人たちと本を介したコミュニケーションを大切にする人たちが主体となる提案である.彼らの活動の場を行政が支えていくことで,本でつながる関わりを徐々にまちじゅうへ広げていくことを目指す.

自ら創る住みよいまち」

……………………………………………………

〈分野別方針〉

「景観・土地利用」

・乙戸沼等、地域の景観資源を生かした土地利用.

「都市施設」

・住民の声を取り入れた,地域の憩いの場の整備を行う.

「道路・交通」

・小学校の通学路を中心として,歩行者の安全を確保する道路の整備を行っていく.

〈現状〉

南部地区は,低層住宅地が広がる地区である.そこで良好な居住空間の場として整備していく必要がある.

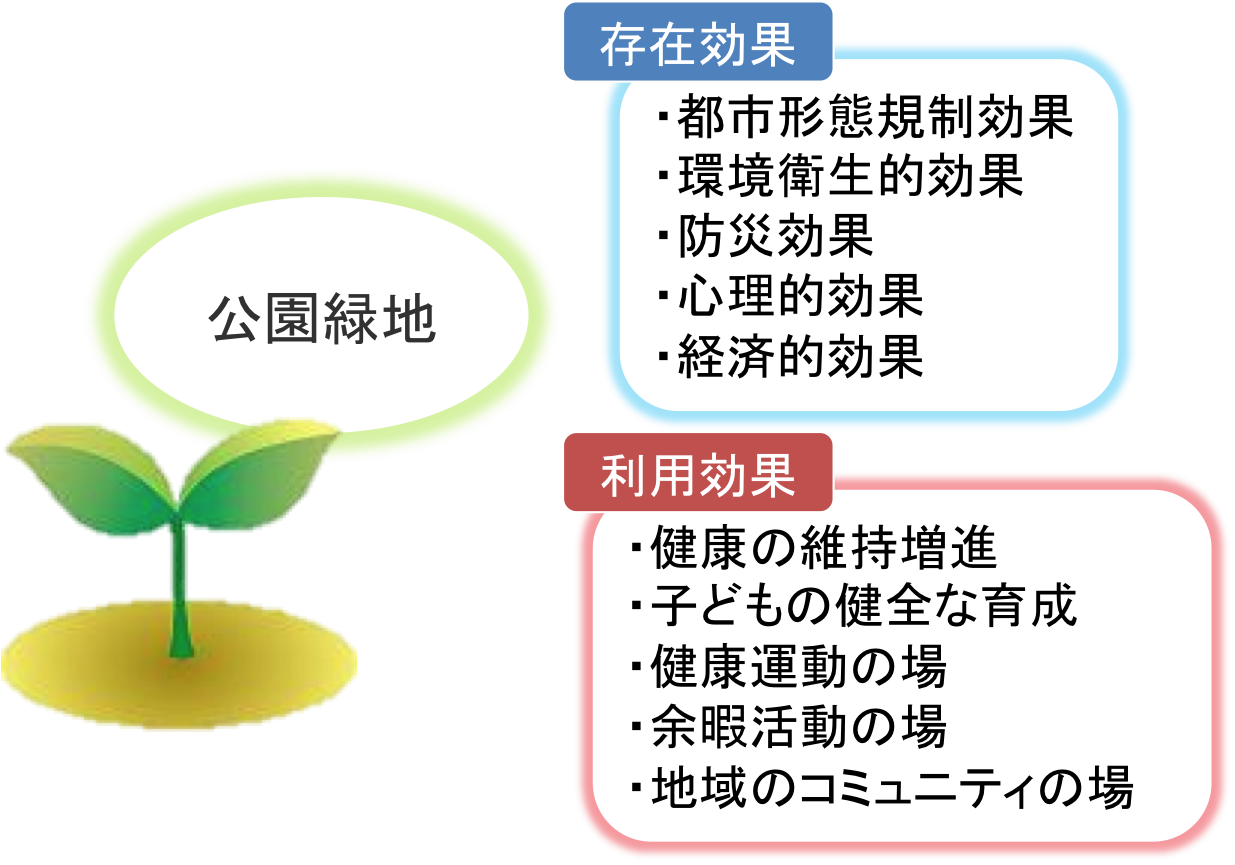

都市公園には様々な効果があり,公園を整備することは良好な居住空間への一要因となる.

南部地区には設立してから30年を超える公園がいくつもある.遊具などは老朽化に伴い撤去されており,現在は空地が広がっているという現状の公園が多い.また,南部地区の烏山1・2丁目は高齢化率が著しく高く,これからは高齢者も利用したいと思う公園を整備していく必要がある.

図2:公園緑地の効果

○住民参加型での公園のリニューアル

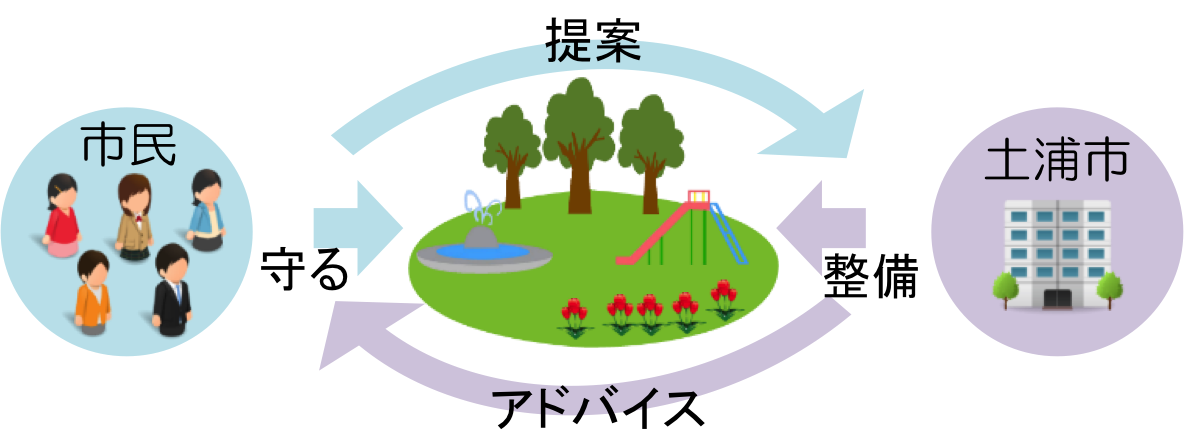

地域住民が使いたい公園を提案することにより,公園が利用されることを目的とした計画である.

この計画は今までの公園というイメージに囚われることなく,公園という場所を人が集まり,自由な使い方ができる場所へ変えていくことをコンセプトにしている. 例えば,公園の一角に畑を作ることや,ゲートボール場を整備することも可能である.また近年の都市公園法の緩和により,多様な主体に対して公園の施設の設置や管理が許可されるようになった.

今までは,団地内にある街区公園等でお店を開くこと考えられなかったが,住民からの提案があれば実現することができるかもしれない.このように様々な案を出し合い,住民同士の関わりを深めていく.また公園を整備後,住民に公園を守っていってもらうことで,公園に関わっていってもらう.このように,自ら提案し,公園を守っていくことで,直接市に関わり,その施設に関わることで自ら創り,関わりあうことで住みよいまちを実現していく.

図3:住民参加型公園の仕組み