第4章 提案前章で述べた問題点を解決し,この研究の目的である1.登山客の満足度向上,2.自然保全の双方を達成すべく,我々は,筑波山全体を包括する総合的な提案を行う.その内容として,4−1では指定登山道(一部未指定)の全コースに対しての整備案,また4−2において特有のコースに属さない整備案,関係団体間の連携策を以下に述べる. 4−1.コースごとの提案 筑波山の登山客には年齢層や同行者,来訪回数等の面で様々な層が存在している.また,その各々が登山自体に関し多様なニーズを持っている.登山の目的はもとより,求める難易度,自然環境や展望等の娯楽性,またアクセス手段などから派生するものである. それら多種多様な登山客に対し満足度の向上を図るためには,各登山コースに異なった特色を設定することによる豊富な選択肢の提供がその手立てとなると我々は考える.各コースが現在持っている特徴を活かし,その上で,他コースと差異化された特色を持たせて整備案を策定する.差異化し持たせる特色としては,ターゲットに合わせたコンセプトや,整備のなされている度合いなどがこれに当たる. また,このように特色ある多数のコースを提供することは,オーバーユース(過剰利用)の問題に対応する策としても重要な意味を持つ.特定の登山道が混雑し(右図)オーバーユースが生じる原因としては,現在筑波山が一体となって整備・運営されていないために登山コースの知名度やアクセスに偏りがあり,登山客が適切に登山コースの選択をできていないことが考えられる.そこで,登山客のコース選択に幅を持たせることで,特定のコースへの集中を防ぎ各コースへの分散を促すことができる.このようにこの策はオーバーユースの解消策としても有効であり,この研究におけるもう一方の目的である自然環境の保全にも寄与できると考えた.

図4-1-a 混雑する登山道

各整備案策定の方針として,整備が不十分と思われる箇所には修繕を施し,第一に安全で快適な登山道の実現を目指す.その上で,登山客の満足度の向上を図る整備を行う.整備レベルの差として我々は三点の必要性を吟味する.(1)路面整備の必要,(2)安全面強化の必要,(3)休憩箇所の増設の必要である.また,以上三点とは独立した視点として,全コースに対しその必要性が指摘されている案内板の整備に関しての提案を考案する.以下その内容について詳しく述べる.また,各コースに関しその特徴や整備の方針・具体策等を一覧にした表を付録に掲載する. ■登山道の整備の必要(1)路面整備の必要性 現地調査の結果,現時点でコース毎に路面整備にも大きな違いがあることが確認された. 特徴的なコースのひとつとして,コースのほぼ全域がコンクリートにより舗装されている迎場コースが挙げられる.このコースの路面にはこれ以上の整備は必要ないと考える. 白雲橋コースは木の根の露出している部分が多いことから,植物保護の観点だけでなく,登山道の拡幅という視点からも注意が必要であり,該当箇所を覆うようにウッドチップを敷き詰めるという手法を採用することとする. 薬王院コースは,斜面の傾斜と登山道の位置関係によって登山道に流出した雨水が一箇所に溜まり,路面にぬかるみを形成して危険になっている箇所が指摘された.この解決策として,排水溝の設置を行う.路面に木材の排水溝を埋め込むことで,路面は現在の状態のまま保存された上で,雨水を効果的に登山道から排出することができる. また,旧YHコースにおいては,物資運搬のための自動車が通行することから轍が深くなっており徒歩の登山客にとっては安全性や快適性を損ねるものである.しかし,物資運搬という用途を持つ以上,登山客を第一に考えた路面整備は現実的でないため,現在の状態以上の整備を行うことはしない. その他のコースは一般には舗装がされておらず部分的に歩きにくい箇所があることが確認されているが,安全性を大幅に阻害するものではないと判断できるため路面の整備は行わず現状維持とする.

図4-1-b 木の根の露出

(2)安全面強化の必要性 現状において安全面に問題また改善の余地があると考えたのは,おたつ石コースと自然研究路である. おたつ石コースは現時点での危険個所は数ヶ所程度であるが,比較的起伏が小さいことやアクセスが良好であることを活かして,遠足で訪れる小学生や家族などの小さい子供や高齢者をも含む老若男女をターゲットとするため,現状に加えて安全面強化の余地があると考える.具体的な整備策としては,転落の恐れがあり危険と思われる箇所への手すりや柵の設置,釘が飛び出ている箇所の補修・点検などが挙げられる. 一方自然研究路は御幸ヶ原等から進入できる男体山山頂周回路であるが,現在利用者は比較的少ない.段差の落差が適切でないまた傾いている(右図)等の理由から足場の確保に注意が必要な箇所や,傾斜が大きく手すりが必要と思われる部分が数ヶ所あること,また設置されている手すりのうちでも老朽化している部分が多いことなどが観察された.しかし,全指定登山道のうちでこのコースが最も展望に勝っており,また多彩な植物が楽しめることから,我々はこのコースを推薦したいと考え,そのためにはまず最低限の安全性の確保にあたるべきであるとした. また,筑波山が他の観光山と比べ特徴的であることの一つに,ケーブルカーの終点が山頂であることにもふれておきたい.

図4-1-c 傾いている階段

このため,筑波山登山客の中には,ケーブルカーやロープウェイを利用して登下山する者も少なくない.彼らは中腹からの徒歩での登山には体力的に限度があり男体山(御幸ヶ原)と女体山の間をハイキングすることを目的としている者も多いが,自然研究路は,それらの人々にも提供できるものと考える.(3)休憩箇所の増設の必要 体力を要する登山中において,最低限の休憩箇所は必要とされている.現状においてベンチやあずまやの設置数は,コースにより大きく異なっている. 例えば迎場コースでは2kmの全長に対し7ヶ所,旧YHコースでは1.2kmの全長に対し4ヶ所と,多めの設置数であるのに対し,最も起伏が激しく全長も2.8kmである白雲橋コースには一ヶ所も設置されていないことなど,統一された基準での設置でないことなどがうかがえる.調査を行った全10コースのうち半数にあたる5コースには休憩箇所が一ヶ所も設置されていない. このような現状に対し,増設においても各コースのターゲットを意識した数値設定を行う.例えば前出の白雲橋コースにおいては,厳しい斜面が続き,ベンチ等を設置するような開けた場所が少ないことだけでなく,ベテランと言われる登山に慣れている層をターゲットと考えるため,休憩箇所の増設を控える.また,傾斜の大きさや距離等で白雲橋コースと似た部分の多い御幸ヶ原コースは,そのルートがケーブルカーの路線に沿っていることを活かし,ケーブルカーの上下線が交差する開けた地点にベンチを設置し,展望を楽しめるようにする.

図4-1-d 迎場コースのベンチ

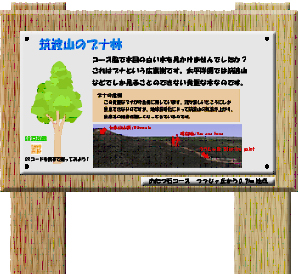

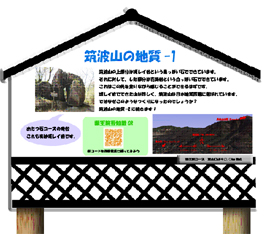

おたつ石コースに関しては,現在,全長1.8km(つつじヶ丘〜弁慶茶屋跡)に対し4ヶ所にベンチが設置されているが,利用者が多いため空席が少なく,利用者数に対して考えると休憩箇所の設置数は不足している状況である.さらに前述の老若男女をターゲットとすることからも,休憩を必要とする登山客数は多いと想定するが,ベンチを新たに数台ずつ設置できる開けた場所はない.そこで,このコースに関しては,現在ベンチが設置されている場所を利用し,ベンチの形式を従来の2〜3人掛けのものから,各辺に3〜4人ずつが腰掛け,荷物も背面におくことができる正方形のタイプのものに変更することを提案する.これは高さも30cm程度と低めで,小さな子供にとっても利用しやすいものである.<上記3点の整備を施さないコース>現状の登山環境を維持し,新たな整備を行わないコースとして,旧YHコース,男の川コース,迎場コースがこれに当たる.これらのコースは以上のどの整備も必要も持たないと考えた.一つ一つについて検証する. 旧YHコースは,北側桜川市から御幸ヶ原へと登る短いルートである.路面整備の必要性の項でも述べたとおり,物資運搬の自動車道としての用途を持つことから,整備は行わず現在の環境を維持するものとする.ただし,道幅の広さと斜面を利用してトレーニングコースとしての特色を持たせるために,部分的に,100mおきの距離表示の小看板を設ける. 男の川コースは,男の川沿いであることから沢登りのコースといえる特色を持っている.それに加え森林浴が楽しめることも特徴であり,また,登山客などの通行者によりルートが形成されている形跡が見られることから,このコースにおいては現在の自然環境を活かして人工物の設置は極力控えることと現在以上の整備は行う必要がないことを提言する. 迎場コースは,筑波山神社とつつじヶ丘という,他のルートにおいては山頂を目指す起点となる二点を結んでいることが特徴で,そのため起伏が少なく緩やかなコースである.このコースにおいては,路面整備の必要性,また休憩箇所増設の必要の項で述べたように,現在整っている環境に加えての人工物の設置の必要はないと考えられるため,新たな整備を施さない. ■案内板の整備に関しての提案 最後に案内板の整備に関しての提案であるが,これは我々が各登山コースに施したいと考える整備の中で最も各コースの特色を示すものである.また,この提案は,路面整備や安全面強化また休憩箇所増設などの整備を施さないコース(旧YHコース,男の川コース,迎場コース)も含め全コースに適用されるものである.登山客が最も必要としている,現在地や距離に関する情報はどのコースにおいても提供するが,案内板のスタイルや他に掲載する情報で差別化を図りたい. まず案内板のスタイルとしては,看板形式のものと柱形式のものの両タイプを提案する. 前者は視覚的な現在地・距離情報と,自然環境の説明・案内や歴史情報などそのコース特有の情報を合わせて掲載するものであり,各コース内で完結するシリーズのような体裁である.我々が提案する案内看板は,下段に航空写真を用いた視覚的かつ正確な位置情報を掲載,起点・終点までの距離と高度などの情報を表示し,上段にはそのコースの特色となる自然環境などに関する情報を表示,さらにQRコードを用いて情報提供を行うものである.(図4-1-e図)この統一された内容や豊かな情報量は,登山客にとって必要な情報を適切な感覚で提示するだけでなく,登山中の楽しみの一つともなり,また,多少であっても筑波山についての知識が増えることで次回来訪の際のコース選びの一助ともなり得る. この看板形式の案内板は,コースによっては特色のあるデザインを取り入れる.例として,蔵の町並みが有名な真壁の近くに起点を持つ薬王院コースでは,真壁の蔵をモチーフとしたユニークなデザインとする.内容としては,このコースに特徴的な地質や自然に関する情報を掲載する.(図4-1-f図)また,もうひとつの例として,御幸ヶ原コースのものを挙げる.

図4-1-e 案内看板イメージ図

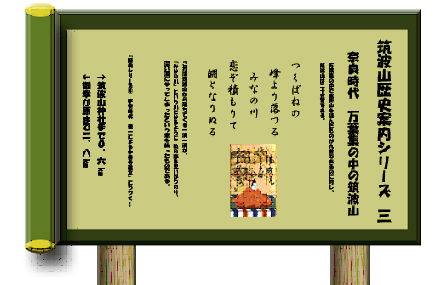

このコースは筑波山に一般市民が登山するようになってからの歴史がもっともふるく,現在でも神事の際に使われることなどから,筑波山の歴史や万葉集で詠われた句などについての情報を掲載する.デザインも歴史を喚起させるようなものとする.(図4-1-g図)

図4-1-f 薬王院コースの案内板イメージ図 図4-1-g 御幸ヶ原コースの案内板イメージ図

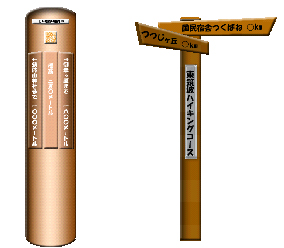

後者は始点・終点の方向と距離を示すだけの簡易的なものであり,(図4-1-h図)これは同一コース内で前者と兼用される場合もあれば,単独で用いられることもある.単独で取り入れることのメリットは, 作成コストの低減や,設置スペースの削減がある.単独で導入したいコースとして,できるだけ人工物の設置されている雰囲気を創出したくない東筑波ハイキングコースや,路面の舗装によってルートの正確さに疑念を持つことがないためにルート案内に力を入れる必要がない迎場コースなどが挙げられる. これらの観点から全10コースを差別化したものが別紙の表である.キャッチフレーズ・難易度・特色(各項目に対し5段階評価)・ターゲット・アピールポイント・整備の方針に関しては,現地調査の結果をもとに我々が考案したものである.予算に関しては,既存研究を参考に算出した.案内板は看板形式のものが1台15万円,柱形式のものが1台10万円として一律に設定してある.

図4-1-h 柱式の案内板イメージ図

|