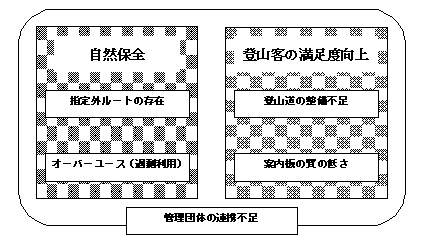

第3章 問題点の整理3-1.問題点の整理現状の筑波山における問題点は, 1.指定外ルートの存在現地調査から,筑波山の指定登山道以外にも人が踏み入った形跡のある道がいくつも存在していたことが確認された.指定外の登山道を使用することは,自然植生の踏み荒らしを招いてしまい,筑波山の環境悪化へとつながる恐れがあるため,自然保全の観点から指定外ルートの存在が危険視される.2.登山道の整備不足現状の登山道に対し不満を抱いている人が多数存在することが,アンケート調査の結果から判明した.登山客の満足度向上のためにも彼らの不満を解消する,つまり登山道の整備不足を解消することの必要性が求められる.3.案内板の質の低さ現地調査を通じて,現在筑波山登山道に点在する案内板は登山客に対して不親切なほどに質が低いという印象を受けた.案内板は単調な登山道において,登山客への刺激にもなる.すでに古くなってしまい文字がかすれて読めないものや,説明が無く無機質なものなど,これでは登山客の心をつかむことはできない.4.オーバーユース(過剰利用)登山客が増加することは,登山道が多く利用されることにつながる.筑波山もひとつの自然系であり,人間が利用すればその分疲弊してしまう.環境保全の観点から,ただ闇雲に登山客を増やすのではなく,ある程度登山客の数をコントロールすることが必要である.5.管理団体の連携不足筑波山の管理に関わっている自治体およびその他団体にヒアリング調査を行った際,それぞれが別々に筑波山を管理していて,連携が図られていない事実が判明した.特に自治体間に温度差が存在し,つくば市は観光産業として力を入れる方針だが,桜川市と石岡市はアクセスの不十分さなどの理由から本腰を入れることができない.筑波山全体の登山道を整備するとき,このような状態では統一した整備を実施する際に支障をきたす.以上の5つが挙げられる. 私たちの研究の目的である, ・登山客の満足度向上 ・筑波山の貴重な自然環境の保全 という観点で以上の課題を整理すると,以下のようにまとめることができる. ■登山客の満足度向上のために…→登山道の整備を補う(2.) Ex.転落防止の柵の設置,簡易排水溝による水はけの改善 →案内板の質の向上のための改修(3.) Ex.老朽化した案内板の撤廃,情報量・質ともに向上させた新たな案内板の設置 ■筑波山の貴重な自然環境を保全するために…→指定外ルートへの登山客の立ち入りを抑制する(1.) Ex.登山道中の指定外ルートの入り口を塞ぐ →登山道のオーバーユースを解消する(4.) Ex.一部の登山道への登山客の集中を緩和,多コースへの誘導 ※さらに,これらの問題を解決するための全体的な問題として, →筑波山に関する管理団体の連携強化(5.) Ex.筑波山の整備を包括的に管理する新たな団体の設置が挙げられる.(図3-1参照)  図3-1 問題点の整理 3-2.登山道整備手法の研究出典:登山道の保全と管理文献を元に調査した結果,登山道の整備手法として,木道,金属メッシュウォーク,ターンパイク,敷石・間詰め,土留め階段,蛇籠,排水工,ウッドチップ工法,ジオテキスタイル工法の9つの整備手法が国内外でよく用いられていることが分かった.それぞれ長所と短所を併せ持っており,その効果を最大限に引き出すためには,登山道の状態にあった整備が必要である.以下にそれぞれの工法の特徴や国内外での実例について記述する. ①木道【boardwalk, puncheon】 「湿原を中心に多くの山岳地帯で用いられている工法である.歩きやすく,安全性もかなり確保できるものと思われる.しかし,その耐用年数は一般的には5-7年とされているものの,日本の多雪地域などに設置した場合,積雪の荷重で1シーズンで崩壊してしまう場合もある.加えて木道設置には多額の費用を要し,コンクリートやアスファルト,砕石等を使った整備を行うよりも1-2桁高額となっている.」

図3-2-a 尾瀬の木道 出典:Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/ ②金属メッシュウォーク【metal mesh walkway】 「この工法は金属を網目状したものを登山道に敷いていくものだが,日本では本格的に用いられている場所はない.比較的平坦な斜面に敷き詰めた場合,歩行の安全性を確保することは可能だが,景観という観点から考えると疑問が残る工法である.日本では都市で使われているグレーチングをそのまま転用しているケースが多い.景観的マイナスは大きいものの,メッシュウォーク自体の耐用年数は長いという長所もある.」

図3-2-b 出典:http://www.env.go.jp/nature/ari_kata/shiryou/030214_hodo2.pdf

③ターンパイク【turnpike】「主として平坦なぬかるみで使用される工法.丸太で組んだ枠組の中に礫を敷き詰めて作るもので,巨大な礫の中に細かい礫を入れて作っていく.大量の礫が必要なためあまり長い区間で作ることは難しいが,岩石の多い筑波山の登山道整備には利用可能な整備手法かもしれない.」 ④敷石・間詰め【rock treadway】「登山道の表面が湿っている場所に敷石をすることで登山道の複線化や拡幅化を防止することができる.間詰めとは,踏圧等で樹木の根が露出し土壌浸食が進行しているような場所において凹部を埋める方法である.礫を使ったこの方法は屋久島で実例がある.この工法は規模が小さく,比較的簡単に行うことができるため,私たちの提案する整備にも加えることができるかと思われる.」 ⑤土留め階段【steps】「ある程度の斜度を持つ登山道で最も一般的に用いられている工法である.木材と土を用いて階段を作り,道を整備していく方法である.安全面の確保と,もうひとつ土壌浸食の防止という目的があるが,日本の登山道では上手く機能していない部分が多い.」 ⑥蛇籠(じゃかご)【gabion, wire cylinder】「蛇籠は礫を積み上げてその周りを針金のネットで包んだ構造物である.土壌侵食が著しく進行した場所で有効な整備手法であるが,礫の運搬には多くの費用がかかることや,違う場所の礫を持ち込むことで景観上の問題が発生するなど,多くのリスクを伴う.」 ⑦排水溝【water bar, ditch】「これは登山道を横断するようにして丸太を斜めに設置することで登山道を流れる水を誘導し,土壌浸食を防止する手法である.排水溝内部には土砂が堆積しやすく定期的な維持管理が必要ではあるが,設置費用等を考慮すれば比較的利用しやすい手法かと思われる.」 ⑧ウッドチップ工法【wood chip】「この手法は歩行のしやすさ,景観のよさ,小予算で行うことができるという理由で欧米では一般的に利用されている.道に合わせてチップの大きさ等を調整する必要があり,単に撒けばよいものではない.さらに傾斜が急な場所では容易に流失してしまうことや,湿度,日射に弱いことからこまめに維持管理をする必要がある.」 ⑨ジオテキスタイル法【geotextile】「ジオテキスタイルとは織布や編み物で作られたマットのことで土壌を維持しつつ水を通すために用いられている.シート状,グリッド状,ネット状,などさまざまな形状のものが開発されていることから比較的新しい工法であると思われる.急な斜面でも用いることができ,素材もポリエチレンなどを利用することで長期的設置なども可能である.」 |