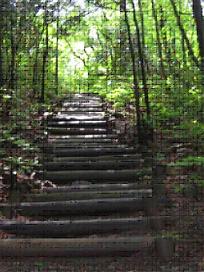

第2章 調査2-1.現地調査私たちは,筑波山の登山道を整備するにあたり,筑波山登山道の現状を知ることが必要だと考え,現地調査を実施した.また,登山道整備の参考にするために東京都の高尾山に関しても現地調査を行った.2-1-1.筑波山における調査■調査目的筑波山は水郷筑波国定公園内にあり,自然公園法による自然保護の対象になっている.それに伴い,筑波山には9つの指定された登山道があることが予備調査によって確認された.しかし,それらの登山道の現状についての資料が乏しく,研究を進める上で必要になると考えられたので,登山道の現状を把握するために筑波山で現地調査を実施した. 図2-1-1-a 筑波山現地調査概要 ■調査内容各コースについて,主に以下の3点について調査を実施した.① 登山道の状況(危険箇所の有無,自然環境の特色,眺望の様子,路面の状況等) ② 指定外ルートの存在 ③ 付帯施設(休憩所,案内板,トイレ等)の設置状況 ■調査結果以下には,各コースの調査結果をコースごとにまとめている.また,各コースの設備に関する調査結果は,資料室に掲載しているので,ご参照いただきたい. 図2-1-1-b 筑波山登山道コース図 ①御幸ヶ原コース【特徴】 ☆ コース概要 ・御幸ヶ原コース(筑波山神社~御幸ヶ原) ※筑波山神社までのアクセス: 自家用車→市営または民間駐車場の利用 公共交通機関→筑波山神社バス停下車 ・距離・所要時間:2.0km/上り110分・下り90分 ・高低差:540m(240m‐780m) ☆ 自然環境に関する特徴 ・ブナ林の特別保護地区 ・ツクバネ・ユズリハなどの生息 ☆ 展望・見晴らし ・ケーブルカーのすれ違う地点が開けており写真撮影可能. ・ふもとの景色は登山中には全く見えない. 図2-1-1-c 御幸ヶ原コース

【利用者】☆ 利用者数:多数 ☆ 利用者層:登山ルックの人7割,普段着の人3割.遠足に来た小学生もいる. 【問題点】 ・距離表示の案内板の不足 ・自然の案内板も統一感がなく,内容ももっと充実させる余地がある ・危険喚起・注意の表示が簡易的過ぎる ②白雲橋コース【特徴】☆ コース概要 ・白雲橋コース(筑波山神社~女体山頂) ※筑波山神社までのアクセス:自家用車→市営または民間駐車場の利用 公共交通機関→筑波山神社バス停下車 ・距離・所要時間:2.8km/上り150分・下り115分 ・高低差:637m(240m‐877m)  ☆ 自然環境に関する特徴 ・ 多様な植物が生息. ・ 木の根が出ている場所があった. ・ カタクリ・ブナ ☆ 展望・見晴らし ・女体山頂までは木々に囲まれ展望無し 【利用者】 ☆ 利用者数:おたつ石コース合流前はまばらだったが,合流後大量の小学生と遭遇 ☆ 利用者層:おたつ石コース合流前は経験者が多かった 【問題点】 ・ 神社から登山口までどう行けば良いか分からなかった. 図2-1-1-d 白雲橋コース

・ 休憩場所がない.・ 金属の杭が飛び出ているところがあり危険. ・ 不親切な案内板 ③おたつ石コース【特徴】 ☆ ルート概要 ・おたつ石コース(つつじヶ丘~女体山頂) ※つつじヶ丘までのアクセス:自家用車・路線バス ・距離・所要時間:1.8km/上り90分・下り80分 ・高低差:327m(550m‐877m) ☆ 自然環境に関する特徴 ・巨木・巨岩が多く圧倒された. ・植物は多いが,花などは見られなかった. ・指定外ルートが多数存在し,そのルートの入り口あたりの植物が,少し傷んでいた. ☆ 展望・見晴らし ・登山口から登り,階段を上がったあたりは少し見晴らしが良い. ・途中,ベンチが設置されていた場所から,少し登山道から外れれば良い風景が見えそうなポイントがあった. 図2-1-1-e おたつ石コース

【利用者】☆ 利用者数:多い ☆ 利用者層:子供~年配者まで幅広く 【問題点】 ・石が多く,石を登る登山道の部分は厳しい.傾斜が急. ・登山道入り口から100mくらいの急な階段部分は,いきなりということもあり厳しい. ・小学生の団体客が集まり,休憩スポットも埋まり,休憩できない. ・岩場が滑る. ・せっかくの奇岩などが,説明が足りず残念.植物に関しても同様. ・現在地や頂上までの距離が書かれている標識が,全部古くかなり痛んでいた. ④迎場コース【特徴】☆ ルート概要 ・迎場コース(酒迎場分岐点~つつじヶ丘) ※酒迎場分岐点までのアクセス:筑波山神社より白雲橋コースに入り,分岐 ・距離・所要時間:2.0km/上り60分・下り50分  ・高低差:210m(240m‐550m) ☆ 自然環境に関する特徴 ・背の高い木が多いが,明るい. ・沢が数箇所あった. ☆ 展望・見晴らし ・コース内では展望なし ・つつじヶ丘到達目前でロープウェーが頭上を通るビューポイントあり 【利用者】 ☆ 利用者数:少ない ☆ 利用者層:・神社方面からつつじヶ丘へ向かう人 ・その後さらにつつじヶ丘からおたつ石コースで登る人 【問題点】 ・休憩箇所の手入れ ・ターゲットの設定(←現時点での利用者層が不明) 図2-1-1-f 迎場コース

⑤自由研究路【特徴】 ☆ ルート概要 ・自然研究路コース(男体山山頂周回路) ※コースまでのアクセス:①御幸ヶ原まで―ケーブルカー・御幸ヶ原コース(・そ の他登山コース) ②薬王院コースからの合流 ・距離・所要時間:1.0km/時計回り65分・半時計回り70分 ・高低差:80m(780m‐700m‐780m) ☆ 自然環境に関する特徴 ・季節ごとに違った自然を楽しむことができる ☆ 展望・見晴らし ・御幸ヶ原などよりも高い展望位置であるので,とても良い 【利用者】 ☆ 利用者数:少ない ☆ 利用者層:自然を楽しみたい人 【問題点】 ・手すりや足場が老朽化により危険 ・案内板の老朽化 図2-1-1-g 自然研究路

⑥薬王院コース【特徴】 ☆ ルート概要 ・薬王院コース(薬王院~自然研究路~御幸ヶ原) ※薬王院までのアクセス:自動車 ・距離・所要時間:3.4km/上り80分・下り60分 ・高低差:590m(190m‐780m) ☆ 自然環境に関する特徴 ・林道と交差するまでは,シダと笹が登山道を取り囲んでいる. ・林道と交差後は,多種の木々が並ぶ森の中を進む. ・坊主山付近で,森を抜けて背の低い草花が広がる. ・自然研究路の森の中を通過. ☆ 展望・見晴らし ・坊主山付近で男体山山頂が見えるのみ. 【利用者】 ☆ 利用者数:あまりいない ☆ 利用者層:登山経験者が多い 図2-1-1-h 薬王院コース

【問題点】・休憩施設がない.(ベンチ等) ・登山口へアクセスできる公共交通機関がない. ・注意喚起がない. ・階段の段差が大きい. ・植物案内がない. ⑦キャンプ場コース【特徴】 ☆ ルート概要 ・キャンプ場コース(筑波高原キャンプ場~女体山頂) ※筑波高原キャンプ場までのアクセス:自家用車 ・距離・所要時間:1.6km/上り70分・下り60分 ・高低差:380m(490m‐877m) ☆ 自然環境に関する特徴 ・登山口から100mほど笹藪が続き,その後は,背の高い林が続く. ・キャンプ場のあたりは,草が一面広がり,コースがわからなくなっていた. ・コースの間所々,両側を背の高い又は低い笹藪で囲まれた. ☆ 展望・見晴らし ・登山口付近から桜川市方向の眺め良好. ・一旦コースに入ると,見晴らしの良い場所はなく,ずっと林の中を歩いている気分であった. 【利用者】 ☆ 利用者数:ほとんどいない ☆ 利用者層:不明 【問題点】 ・登山口がわかりにくい. 図2-1-1-i キャンプ場コース

・休憩所がない.・林の中を進んでいるようで,景色は楽しめない. ・コースはずっと急で結構きつい ⑧旧ユースホステルコース【特徴】 ☆ ルート概要 ・旧ユースホステルコース(旧ユースホステル跡地~御幸ヶ原) ※旧ユースホステル跡地までのアクセス:自家用車 ・距離・所要時間:1.2km/上り60分・下り45分 ・高低差:210m(570m‐780m) ☆ 自然環境に関する特徴 ・道幅が広く,林道のような感じ. ・周りは,背の高い木から低い木まで多くの種が立ち並ぶ. ・電柱が登山道に沿って存在. ☆ 展望・見晴らし ・ほとんどなし. 【利用者】 ☆ 利用者数:不明 図2-1-1-j 旧ユースホステルコース

☆ 利用者層:不明【問題点】 ・道幅が広く,電柱が点在することから,自然をあまり楽しむことができない. ・路面状況がよくない.(轍を水が流れる) ・御幸ヶ原の登山道入り口がわかりにくい. ⑨男の川コース【特徴】 ☆ ルート概要 ・男の川コース(男の川橋~自然研究路~御幸ヶ原) ※男の川橋までのアクセス:自動車(林道利用) ・登山道入り口から少しのぼった所に,大光院大瀧大聖不動明王あり ・距離・所要時間:1.8km/40分 ・高低差:560m(220m‐780m) ☆ 自然環境に関する特徴 ・男の川沿いの森林(高い木々)の中を通過する. (途中で男の川を数回渡る) ・男の川源流を過ぎると,森林斜面を登っていく. ☆ 展望・見晴らし ・ほぼなし. 【利用者】 ☆ 利用者数:ほとんどなし ☆ 利用者層:不明 【問題点】 ・登山道として指定されていないが,通行している形跡あり.誰かが,階段を整備している. 図2-1-1-k 男の川コース

・何度も二手に分かれ合流する道が存在し,通行者の形跡により道ができているようであった.・途中,男の川沿いで,登山道が消えた. ・男の川沿いを通るため,増水時は危険.川の石も滑りやすく危険. ・休憩所(ベンチ等)の不足. ・現在地やルートの情報がない. ⑩東筑波ハイキングコース【特徴】 ☆ ルート概要 ・つつじヶ丘~国民宿舎つくばね ※つつじヶ丘までのアクセス:自家用車・路線バス ※国民宿舎つくばねまでのアクセス:自動車 ・距離・所要時間:4.4km/上り(つくばね→つつじヶ丘)120分・下り110分 ・高低差:230m(320m‐550m) ☆ 自然環境に関する特徴 途中登山道に,小さい滝など多数あり.植物についての掲示などなし. ☆ 展望・見晴らし ・ほぼ森林の中のため,景色はまったく見えない. ・途中から砂利になるが,景色が見えないのは変わらず. 【利用者】 ☆ 利用者数:少数 ☆ 利用者層:不明 【問題点】 ・自然の案内板はまったくない. 図2-1-1-l 東筑波ハイキングコース

・登山道入り口がわからない.<現地調査のまとめ>現地調査を実施し,筑波山において指定されている9コースと実質的に登山道となってしまっている男の川コースの計10コースについての現状を把握することができた.結果は,自然,難易度,見晴らしなど多くの視点から見ると各コースに特色があり,多様なコース設定が可能であることがわかった.また,現在の登山道は,危険な箇所や自然破壊が確認され,自然の保全の面からも,登山客の満足度を上げる面からも改善が必要であることを認識することができた. 2-1-2.高尾山における調査■調査概要調査日:6月5日(金)午前10時~午後3時対象:高尾山登山道(1号路, 2号路,3号路,4号路,6号路,稲荷山コース)および周辺施設 ■調査目的筑波山の登山道整備を考える上で,他山との比較をする必要性を感じ,東京都八王子市に位置する高尾山の登山道の調査を実施した.高尾山は首都圏を代表する低山であり, 都立高尾陣馬自然公園に属している.このような背景と都心からの交通アクセスの面等の多数の類似環境がみられることから比較の対象に選んだ.また,高尾山は日本一の登山客数を誇ると言われ,平成19年に富士山と並んでミシュランの三ツ星に指定されており, 観光資源,観光施設,ホスピタリティの充実が予想できるため,筑波山の登山道整備への提言において参考にできる点を調査することを目的とした.■調査内容 グループ行動で1号路, 2号路,3号路,4号路,6号路,稲荷山コースの6種の登山道を通り,登山道の様子,インフラ設備等を観察した.なお山頂ループコースである5号路の調査は実施していない. ■調査結果現地調査を実施して気がついた点を述べる.

図2-1-2-a 高尾山MAP全コース図 出典:高尾山公式ホームページ

http://www.takaotozan.co.jp/cource/index.htm 以上の点の中でも,充実した案内板とビジターセンターは,筑波山のインフラ整備の提言をするにあたって参考になると思われるので詳しく述べる. 案内板 右図のように,案内板には

視覚的に現在地を知ることができ,幅広い客層に対応している. 一つ一つに書かれているシリアルナンバーにより,負傷者が出たというような緊急時にスムーズに現在地を知らせることができる.

図2-1-2-b 高尾山の案内板

高尾ビジターセンター 自然公園の利用の中心とされる山頂に, 東京都多摩環境事務所が管理する,自然保護・保全教育を行うことを目的とした「東京都高尾ビジターセンター」が設置されている. ビジターセンターには,自然解説員8名が常駐し,高尾山の自然や人文について,利用者にわかりやすく解説や展示を行うとともに,活動の拠点として適切な利用指導や利用案内を実施している.なお,東京都多摩環境事務所は,(株)自然教育研究センターに開設業務委託をし,受託した企業の職員が解説員として常駐している. 実際に見学してみると,施設は十分に広く,展示物や遊んで体験できるものが多く設置されてあった.また,自然解説員が登山道の特徴について,パンフレットやホームページなどには記載されていない詳細な情報まで解説をしてくれた.

図2-1-2-c 高尾山ビジターセンター内の様子

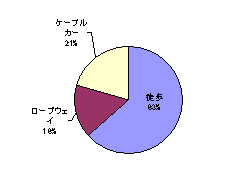

2-2.アンケート調査■調査概要日時:5月9日(土) 9:30~16:00対象者:筑波山頂周辺の観光客 回答者数:181名 アンケート方法: ■調査目的筑波山利用者の筑波山のインフラ面における満足度の把握■調査内容筑波山観光の主な目的,登山道に対する不満点,中腹から山頂への移動手段,案内板・休憩所に求めるもの等.アンケート調査は,筑波山頂周辺(主に御幸ヶ原と女体山頂付近)にいる筑波山観光客を対象として行った.得られた回答数は181であった.山頂付近には登山客以外にもロープウェイやケーブルカー利用者も滞在していることから,ここでは筑波山観光客とした.筑波山のインフラ面に関する満足度調査を目的としており,主な質問内容としては「筑波山観光の主な目的」「登山道に対する不満点」「案内板・休憩所に求めるもの」が挙げられる.また,登山客とそれ以外の観光客では登山道等への満足度に相違点が見られるであろうと予測し「中腹から山頂への移動手段」も調査内容に含んだほか,筑波山利用者層の把握を目的とした質問も含めた. 中腹から山頂までの移動手段 中腹から山頂までの移動手段として,徒歩,つまり登山道を使用して移動したのか,もしくはロープウェイやケーブルカーを利用したのかを聞いた.「徒歩」が109人と,全体の約63%を占める結果となった.ロープウェイとケーブルカーをあわせても4割に満たない形となった.山頂までの到達手段として登山道を利用している人が多いことから,登山道整備を充実させることが登山客の満足度を向上させるためには欠かせないことが伺える.

図2-2-a 中腹から山頂までの移動手段

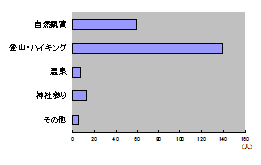

筑波山観光の主な目的 筑波山頂に滞在している観光客に,今回の観光の主な目的を聞いた(複数回答可).「登山・ハイキング」が139票と最も多く選ばれ,次いで「自然観賞」が59票と多かった.このことから,山頂滞在者の多くは筑波山頂を最終目的としており,山麓の観光スポットや温泉施設に足を運ぶ人は非常に少ないことがわかる.しかしながら,アンケートの対象者を山頂滞在者のみに絞ったことから,もしも山麓や筑波山神社付近でアンケートを実施した場合の結果はこの通りではないであることが予想される.

図2-2-b 筑波山観光の主な目的

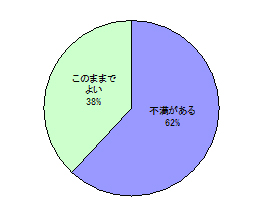

登山道に対する満足度

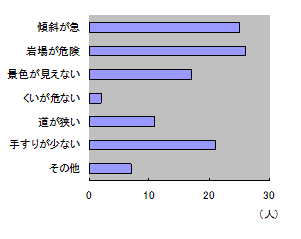

図2-2-d 登山道に対する不満な点の内訳

現状の筑波山登山道に対して不満な点はあるのか,あるとしたら何に対してなのか,を複数回答で答えてもらった.右図は登山道に対する不満な点の内訳を表しているが,これを見ると「岩場が危険」「傾斜が急」が多く選ばれたがさほどその他の項目と大差がないことがわかる.しかしながら,登山道が「このままでよい」と選んだ人は69人と全体の38%であるのに対し,それ以外の項目を選んだ人は112人と,全体の62%が何らかの形で現状の登山道に不満を持っていることが明らかになった.登山客の満足度向上のためには現状の登山道から改善する必要性があるといえる.また「その他」として「後どれくらい歩くのか案内が欲しい」といった後に述べる案内板に対する不満もあった. 案内板・休憩施設に求めているもの

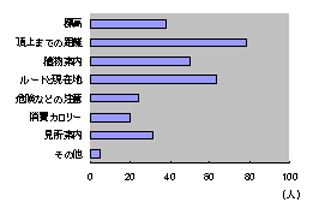

右図は筑波山観光客が登山道における案内板に対して求めているものを,複数回答で答えてもらった結果を表している.「頂上までの距離」を選んだ人が78人と一番多く,「ルートと現在地」を選んだ人は63人と次に多かった.登山客にとって,今どこにいるのか,あとどれくらいで山頂へ着くのかといった位置情報は欠かせないことが伺える.そのようななかで「植物案内」が3番目に多いのは意外に感じられるかもしれない.しかしこれは,登山客は山をただ登るだけではなく,自然を楽しみながら登山したいという表れではないだろうか.筑波山には貴重な植生が数多く生息しており,登山客もその自然環境に対して関心を寄せているのだ.

図2-2-e 案内板に対して求めているもの

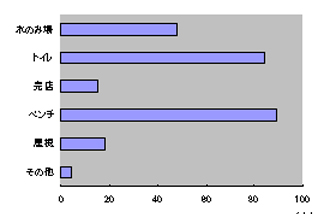

右図では案内板と同様のことを,休憩施設に関して答えてもらった結果を表している.「ベンチ」や「トイレ」と回答した人が89人,84人と共に多数を占めている.筑波山の登山道は急勾配なところもあり,多くの体力を必要とすることから,登山の最中に一息するための簡易的な休憩場所としてベンチが求められていることがわかる.登山に要する時間は1時間を超すことはざらで,登山中に便意を催す可能性は高いが,筑波山の登山道にはトイレが一個も設置されていないことから,休憩施設として求めている人が多いと考えられる.

図2-2-f 休憩施設に対して求めているもの

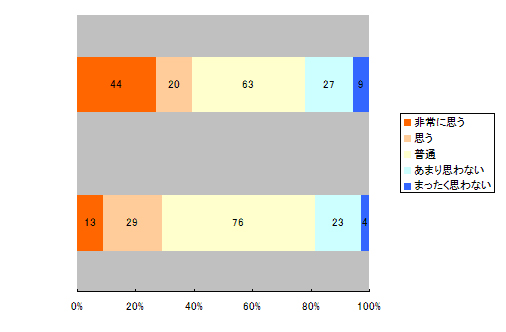

図 2-2-g 休憩施設・案内板の数における満足度 2-3.ヒアリング調査■調査目的私たちは,現地調査やアンケート調査を実施し,筑波山には多くの登山客が来ており,改善すべき箇所が多数存在することを確認した.そこで,実際に登山環境を改善していくにあたっては,所有者や管理者の協力が不可欠であり,私たちは本研究の結論を所有者や管理者に提案することを念頭に作業を進めた.そのため,所有と管理さらには現在の整備・保守・点検をどこが行っているのか,また,今後の整備方針等を知るため,筑波山に関わる地方自治体やNPO団体等にヒアリング調査を実施した.その他にも,整備をする上で専門的な知識が必要となるため,専門家の方々にもヒアリング調査を実施した.■調査対象■調査内容<自治体や関係団体への聞き取り>国定公園管理者である茨城県と筑波山を市域に含むつくば市,桜川市,石岡市に対して,下記の内容の聞き取り調査を実施した.また,つくば市側を所有する筑波山神社と筑波山の保全活動を行っているNPO「つくば環境フォーラム」についても同様の調査を実施した.主な内容は以下の通りであるが,具体的な質問項目については調査対象ごとに後で示す.主な質問事項 <専門家の方への聞き取り>筑波山登山道を整備していく上で,どのようなことに注意しなければいけないのか,また,現在そのような問題があるのか,筑波山に詳しいと思われる専門家から意見をいただいた.一人は,伊藤太一先生(筑波大学大学院 生命環境科学研究科准教授)で,国立公園や自然公園の研究をなさっている.以前,茨城県や各種団体とともにワークショップを行った経験があるということで,意見をお聞きした.もう一人は,小場瀬令二先生(筑波大学 理工学群社会工学類長)で,茨城県とともに「筑波山周辺地域魅力アップ戦略プラン」を作成し,筑波山について知識が豊富である.また,筑波山の歴史について詳しい,つくば市文化財指導員の井坂敦実先生に歴史的背景についてお聞きした.■調査結果<自治体や関係団体への聞き取り>ヒアリング調査の結果,各団体の筑波山への関わり方や指定外ルートに対する考え方がわかってきた.さらに,問題解決のヒントとなるような情報を得ることができた.筑波山の所有については,つくば市側は大半を筑波山神社が所有しており,山頂付近に一部国有林が存在する.石岡市,桜川市側は国有林と私有林が存在しており,国有林の管理については茨城森林管理署が担当している.また,筑波山周辺は水郷筑波国定公園に指定されているため,国定公園区域の自然公園法上の管理者は茨城県となっている.そのため,茨城県は自然公園法の規則に従い,自然保護や登山道の指定・管理を実施している.実際には,週1~2回定期的に国定公園監視員が巡視を行っており,同時に植物の開花状況等も確認している.多くの面積を所有している筑波山神社は,所有地内で手入れを行っており,枝の間伐や登山道の見回りをしている.つくば市としては,法律上管理する義務はないが,筑波山登山客が増えることを期待しており,自ら積極的に整備に力を入れている.具体的には,茨城県所有のトイレも含めたトイレ全般の清掃を毎日しており,年数回必要なメンテナンスも担当している.さらに,つくば市側のコース図が載っている案内板を作成し,順次設置している.また,茨城県が管理している登山道についても,日常的な補修や草刈りはつくば市が担当している.一方,石岡市と桜川市については,特に登山道に関する事業は行っておらず,桜川市や石岡市側のコースは,茨城県が単独で整備を担当しているとわかった. 植物保護の政策としては,茨城県が自然公園法によって定められた指定植物の保護をしている.つくば市も草刈り時に刈ってしまうことがないようにマーキング等で協力をしている.また,山頂付近に残るブナ林は貴重な存在だとして特に力を入れて保護している. 植物を登山客の踏圧から守るために,指定登山道以外に登山客が立ち入ることは固く禁じられているが,従わない登山客も多数存在している.これらの人たちがつくってしまった道は指定外ルートと言い,茨城県や筑波山神社がそれらの封鎖に力を入れているが,効果的な対策ができていない現状である.茨城県は登山客への啓発を,筑波山神社は監視の強化を図っていきたい意向である. NPO「つくば環境フォーラム」は,つくば市の筑波山周辺地域を中心に活動している団体で,その中の活動組織「筑波山ファンクラブ」が自然環境の見回りや調査を行い,茨城県やつくば市に現状を報告して改善策を提言する活動を行っている.つくば環境フォーラムとしては,自然保護の観点から言うと,情報不足と施設不足が問題だと感じている.国定公園内は自然を保護するべきところなのに,「自然がどれだけ貴重で,○○だから自然を守らないといけない」ということが登山客に伝わっていないことを問題だと考えていた.また,それを発信する施設(ビジターセンター等)が少ないのも問題であり,草刈りもそれぞれが勝手に行うなど,「どのように保全して,どのように利用するか」という全体計画がないのも改善すべきだという見解であった. また,今後の意向としては,つくば市が今年度(平成21年度)中におたつ石コースに点在する奇岩に解説板を,つくば市側の各登山道に距離表示板を設置する計画であることも判明した. ※茨城県環境政策課とつくば市観光物産課のヒアリング結果については,付録に掲載しているので,ぜひご参照いただきたい. <専門家の方への聞き取り>伊藤先生(筑波大学大学院准教授)によると,筑波山のブナ林は地球温暖化等による気候の変化によって,維持が難しい環境にあるということで,いくら保護をしても衰退する流れにあるということであった.さらに,登山道における自然の回復力を超えた利用(過剰利用=オーバーユース)がつくば市側のコース(御幸ヶ原コース・白雲橋コース・おたつ石コース)で進行していることを指摘なさっていた.これは,新たな問題として私たちが認識したものである.小場瀬先生(筑波大学理工学群社会工学類長)によると,筑波山は山麓も含め,まだまだ伸びしろのある地域だということをおっしゃっていました.そのためには,ホスピタリティなど多くの面で課題があるということです.また,小場瀬先生が委員長を務めてられた「筑波山周辺地域魅力アップ戦略プラン」は,提言という位置づけであって,各自治体への強制力はないということもわかった. 2-4.文献調査■調査概要対象:筑波山に関する文献■調査目的筑波山の実態を考える上で,筑波山に関する情報などを把握するために文献調査を実施した.また,その文献調査から,筑波山の自然と筑波山の歴史に焦点を当てた.それは,私たちの研究の目的である「筑波山の貴重な自然環境の保全」についての調査と,筑波山の歴史的背景に関する調査を目的としたからである.■調査内容以上の参考文献・既存研究を用いて,調査を行った. ■調査結果筑波山とは筑波山の自然 季節ごとに見られる植物を右表に挙げる.(表2-4参照) 春 ウスバサイシン,フタバアオイ,アズマイチゲ,キクザキイチゲ,カタクリ,エイザンスミレ,ケマルバスミレ,ナガバノスミレサイシン,フモトスミレ,ジャケツイバラ,マルバコンロソウ,ミミガタテンナンショウ,ミヤマナルコユリ,ワチガイソウ 夏 オオバウマノスズクサ,ヒイラギソウ,イワガラミ,ウチョウラン,オオナルコユリ,カモメズル,キヌタソウ,キンレイカ,クモキリソウ,サワシバ,ツクバネ,ツクバネソウ,ツルマサキ,トチバニンジン,ヤマアジサイ 秋 アキノキリンソウ,オヤマボクチ,キッコウハグマ,サラシナショウマ,シロヨメナ,センブリ,ツクバトリカブト,ツルリンドウ,ナギナタコウジュ,ノハラアザミ 筑波山の歴史 2-5.既存研究に関する調査■調査目的筑波山に関する既存研究を調査し,今までにどのような研究がなされていたか調べる.■調査方法以下の2点の資料を参考とした.・ 筑波大学人文社会科学研究科・国際総合学類(2005):平成17年度 フィールドワーク実習調査報告書 つくば市筑波山麓地域Ⅰ ・ つくば周辺地域交流活性化実行委員会(平成19):筑波山周辺地域魅力アップ戦略プラン ■調査結果以下に概略を述べる・ 平成17年度 フィールドワーク実習調査報告書 つくば市筑波山麓地域Ⅰ 「伝統文化」,「街並み・地域活性化・行政・環境」,「観光」,「生活・産業・消費」の4つの大きな項目に分かれて,個人個人の調査報告が書かれていた.

・筑波山周辺地域魅力アップ戦略プラン第1章 地域の概況の整理対象地域:土浦市,石岡市,つくば市,かすみがうら市,桜川市目的:筑波山をはじめ,筑波山周辺地域を訪れる登山者や観光レジャー客に満足感を与え,リピーターとして確保するため,当該地域の魅力向上を図るための戦略プランを策定し,交流人口の拡大と地域の活性化を図ること. 第2章 筑波山周辺地域魅力アップ戦略プラン策定懇談会の開催筑波山周辺地域の行政や各種団体,旅行業者やバス事業者,マスメディア関係者などから筑波山周辺地域の魅力アップに向けた助言や提案をうかがう.第3章 筑波山周辺地域の魅力・優位性及び問題・課題の抽出高尾山,大山など他山の状況調査やこれまでの取り組みなどを踏まえ,筑波山及び周辺地域の魅力・優位性や問題・課題などを抽出する.ここでは,私たちが調査の対象とした登山道やトイレ施設などのその他インフラ面に関しても述べられていた.そして,筑波山の観光に関することなども言及し,筑波山に関わる幅広い分野の現状が書かれている.第4章 筑波山周辺地域における魅力向上方策の検討第3章を踏まえ,筑波山及び周辺地域における魅力アップを図るための5つの方向性を位置づけた.

第5章 筑波山周辺地域における魅力アップ戦略の実現に向けて筑波山周辺地域における魅力アップ戦略の実現に向けて,以下のことが述べられていた.

|