第1章 はじめに1−1.研究の背景インフラストラクチャ(infrastructure)とは,文明を支えるシステム,いわば社会基盤であり,社会構造や地球環境の変化を受けて,その機能や性能にも変化が要求されている.当実習においては,つくば市またその周辺のインフラストラクチャの実態を把握するとともに,その中で明らかとなる問題点について原因を究明し,これに対する解決方法を考えることが目的である. 我々はつくば市のインフラストラクチャが抱えていると思われる問題点の幾つかを吟味し,その中から,筑波山の登山道に関する問題点を取り上げることとした.筑波山登山経験を持つ班員からは,登山道の整備が不十分で危険な箇所が多いこと,また自然破壊が進んでいる可能性があることが指摘された.そこで,まず,インターネット等を用いて筑波山についての概要や問題と思われる点に関して予備調査を行い,研究方針を定めることとした.

■筑波山の概要<基本情報> 標高:男体山(871m),女体山(877m) 雅称:紫峰(しほう) 異称:筑波嶺(つくばね) 山系:八溝山地(北端:福島県白河市〜南端:筑波山) 植生の垂直分布: 山麓…アカマツ 標高500m〜…落葉広葉樹 山頂付近…ブナ林 <選定されているもの> ・日本百名山(深田久弥,1964) ・日本百景(大阪毎日新聞社・東京日日新聞社,1927) ・日本の地質百選(日本の地質百選選定委員会,2007) ・水郷筑波国定公園の一部(1961.2.1) <筑波山神社> 境内地:主に海抜270m以上の筑波山 祭神:筑波男大神(つくばおのおおかみ)(イザナギ) 図1-1-a 筑波山遠景 .出典:Wikipedia

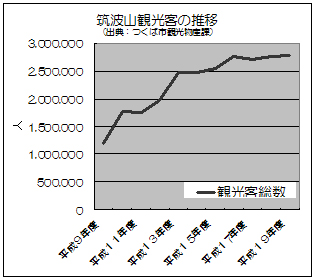

筑波女大神(つくばめのおおかみ)(イザナミ)http://ja.wikipedia.org/ 神体:境内地である筑波山 <奇岩> 筑波山には,白雲橋コースを中心に風化に強いハンレイ岩が面白い形になっているものが多くあり,奇岩として紹介されている.また,奇岩の中には人々の信仰を集めているものあり,筑波山の観光資源でもある. ■特筆すべき点<登山客数の変遷>  筑波山観光客はここ数年増加している.平成17年にはつくばエクスプレスが開通し,アクセスが格段に良くなったこともこの一助であるとされる.このことから,世間の人々の筑波山への関心は高まっており,それに伴い登山客も増加していることが予想される. <登山道周辺の自然環境> 筑波山には茨城県レッドデータブックで指定されている22の植物が自生しており,また山頂付近にはブナやカタクリ,ニリンソウなどの貴重な植生がある. <指定外ルートの存在> 筑波山は国定公園の一部として指定されていることから自然公園法また公園計画が適用される.そのため,登山ルートが定められており(=指定ルート),指定ルート以外への立ち入りは禁じられている.この指定ルート以外の区域に成立したルートは指定外ルートと呼ばれ,一説によるとその数は130も存在しているとされる. 図1-1-b 筑波山観光客の推移図

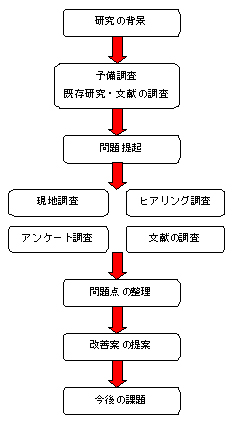

1−2.研究の目的上記の背景から,登山客が増加しているにもかかわらず登山道の整備が行き届いておらず満足度が高くないこと,また,筑波山に存在している多くの貴重な自然が保全されていないことを懸念し,以下の二点を研究の目的として設定する. (1)筑波山登山客の満足度の向上 (2)筑波山の貴重な自然環境の保全 1−3.研究の構成我々は以下の構成で研究を行うこととする.  図1-3 研究の構成 |