第1章 はじめに1-1 研究の背景私たちの通う筑波大学は、国内でも有数の広大なキャンパスを持っている。 それ故に、多くの人は大学までの通学手段として徒歩もしくは自転車を利用しているが、 その他にも車やバスも交通手段のひとつである。 私たちはそのような様々な通学手段がある中で、バスに着目した。 筑波大学の学内を走るバスは、つくば駅から発車し、 大学内のキャンパスを右回り、左回りの形で一周する形で運行している。 運行自体は筑波大学内がメインではあるが、つくば駅をはじめとした学外にも何箇所か止まる。 そこでまずは、現在の筑波大学循環バスが運行するに至った経緯を見ていきたいと思う。 筑波大学循環バスは現在に至るまでにさまざまな変化を経てきた。 その当初にさかのぼると、1977年に筑波大学学内バスの運行を開始し、 図書館専門学群から筑波大学中央までの間が無料で利用できる システムを取り入れ長い間多くの学生達に利用されてきた。 しかし、時が経つにつれ運転手不足の問題や予算の問題等数多くの問題を抱え、 学内バスの運行が困難な状況に迫られた。 そこで、従来の学内バスの問題を解決する為の代替案として、 2004年度に交通班が挙げた案である「関東鉄道バスの既存路線を利用」する案が採用された。 その結果2005年7月に学内バスは廃止され、 同年8月24日につくばエクスプレス開業に合わせた「新学内交通システム」が開始された。 「新学内交通システム」は学内バスを関東鉄道の既存路線のものに切り替え、 従来の学内バスシステムから運行間隔や運行時間等の改善、パスカードの導入などを行ったものである。 そして2006年度交通班の「新学内交通システムの事後評価」により、 乗客数が増加したことや交通手段の変化などが確認されたことなど、 システムの導入よる様々な成果が得られたことが分かった。 以上のように新学内交通システムによりバス利用において様々な改善が行われ、 利用者の満足度を以前よりも高めているという成果が得られたことが分かった。 しかし、この新学内交通システムは、運行経費の一部を受益者負担とすることと、 つくばセンターまで延長されたこと、パスカードが導入されたこと、 等のバスの運営面での改善が主である。 したがって、従来のバス停設備自体は1977年に学内バス運用を始めた当初から大きな変革がない、 というのがその実態である。 今回私たちは、筑波大学学内循環バスのについて考える上で、 バスシステムについては大きく改善があったものの、 バス停設備に関してはそのような改善があまり見られていない、 という点に着目し、そこに問題点が生じているのではないかと考えた。

1-2 研究の目的以上のような背景で挙げた通り、 これまで筑波大学循環バスはその運行システムについては改善があったものの、 バス停設備については大きな改善が見られていない。 そこで、研究の目的として、私たちは 「筑波大学循環バスの利用者の視点から見たバス停設備の問題点・改善点は何か」 ということを掲げ、調査することとした。 具体的に言えば、現在筑波大学循環バスのバス停設備の現状を把握し、 調査を進めていくことにより現状での問題点を明らかにし、 その問題点を解決するような改善案を示したい。 そして最終的に、新学内交通システムによるバスシステムの改善により バス利用環境が向上したのと同様に、私たちの提案するバス停設備の改善においても、 利用者にとってよりよい利用環境となることを目的とする。 そうした意味で、筑波大学循環バスのバスシステムとバス停設備の双方が よりいっそう連動し、よりよいバスサービスを提供するための機能的な方法を検討する。

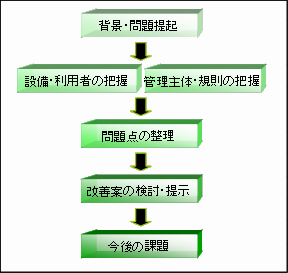

1-3 研究の構成今回の研究の流れは、図1-1で示したフローチャートによっている構成されている。 まず上記の背景・問題提起において、筑波大学学内循環バスの概要を説明する。 次に、設備・利用者の調査を行う。 ここで、筑波大学循環バスのバス停設備の実態と利用者の意識を把握するための調査を行う。 次いで、管理主体・規則について調査・把握する。 バス停設備の管理主体とバス停設備に関する規則等を把握をすることにより、改善のための具体的道筋を探る。 以上の調査をもとに、問題点の整理を行う。 さまざまな視点を盛り込んで考察し、バス停設備が抱える問題点について明らかにする。 最後に、インフラ班としての改善案を検討・提示する。

以上が、我々の研究の流れである。 ぜひとも、あなたがよく使うバス停の光景を思い浮かべながらページを捲ってください。

図1-1 研究のフローチャート |

| 戻る || 目次 || 次へ |

| Copyright (C) 2008 インフラ班, All rights reserved. |