5.第一次実験

3.4でまとめたように、ペデストリアンの混雑については、駐輪問題が大きな影響を与えている。 その中でも先に述べたように、迷惑駐輪はペデストリアンの幅員減少の原因になっている。そこで私たちは、 ペデストリアン上にある迷惑駐輪を完全に撤去すれば、第一学群地区の混雑問題を解消できるのではないかと考え 、第一次実験と称して迷惑駐輪を完全に撤去する実験を試みることにした。

5.1 実験方法

まず、実験日時として3.3のグラフからも分かるように、最も第一学群地区の交通量が多い月曜日 (5/28)に実施することにする。実験の方法は、実験の日の朝、1限開始15分前(8:25~)から一学広場において 迷惑駐輪が発生しないように呼びかけを行い、それと同時に駐輪場内に乱雑に停められた自転車を整理して1台でも 多くの自転車を停められるようにし、迷惑駐輪を徹底的に発生させない環境を作る。そして1限開始後も常に一学広場に 4人は配置し、昼のピーク時には4人を配置し、迷惑駐輪が発生しないようにする。そして、迷惑駐輪が1台もない環境で 昼休み(11:25~11:40)に以前と同様の方法で交通量調査を行い、実験を行っていない月曜日の混雑具合と比較すること で、迷惑駐輪が無くなったこととペデストリアンの混雑に何らかの関係があるかどうか評価する。ただし、実験を行っていない 月曜日の混雑具合は、昼休み中はセーフティープロジェクトの活動によって迷惑駐輪が多少撤去されてしまったため、 交通量、駐輪台数ともに昼休みの状態に近い15:00~15:15に調査を行った。

5.2 混雑評価に用いる指標

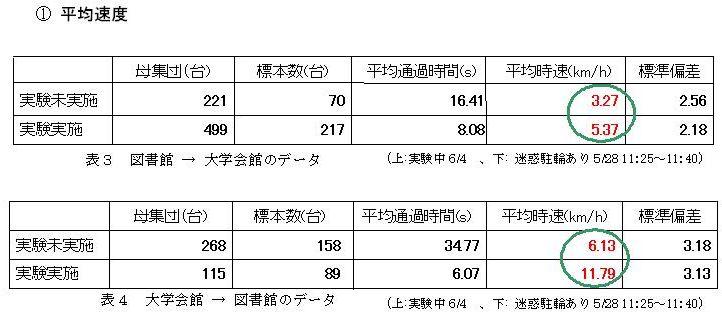

第一次実験の効果を評価するに当たって、私たちは3つの指標を利用してその効果を評価することにする。① 平均速度

調査時間内に一学広場の左図の3つの経路を通過した全ての自転車の数を方向別に計測する。 次にその総数を母集団とし、その中からランダムサンプリングを行って標本を抽出する。 そして抽出した標本が各経路を通るのにかかる平均時間を計測することで、平均速度を算出する。

速度(km/h) = 経路の長さ(m) / 通過時間(s) × 3.6経路の長さ;経路1…10.15m 経路2…18.40m 経路3…26.00m

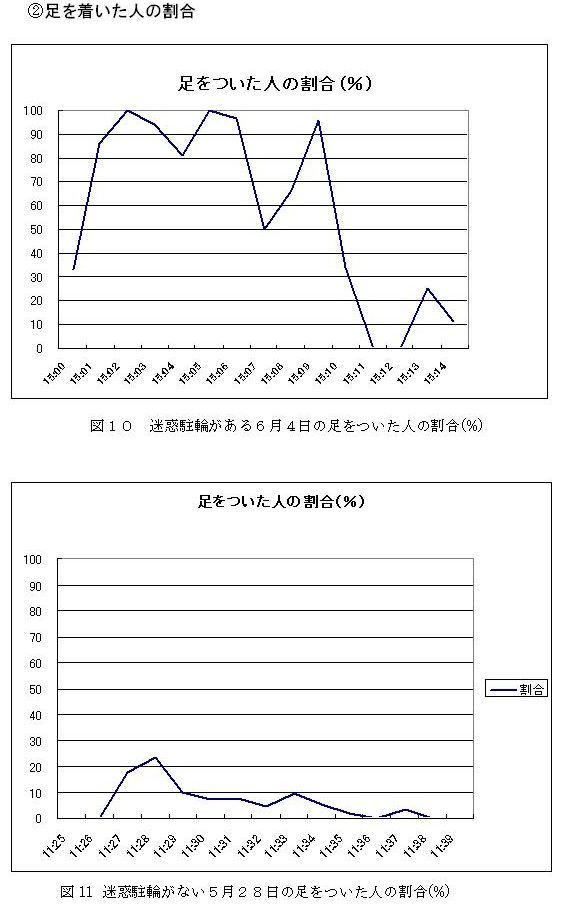

②足を付いた人の割合

一学広場に入ってきた自転車の総数を測定し、広場を通過している自転車の中で、 理由の如何に関わらず広場内で足を着いた人の数を計測し、その割合を計算する。 自転車は速度が遅くなるとペダルをこぎ続けることが出来ず、足を着いてしまうので 、この割合が高いほど自転車の速度が遅く、混雑が起きていることが分かる。

③混雑度

「筑波大学交通長期構想策定調査実施報告書」より、以下の式で定義される。混雑度 = 最大交通量(台/h) / 交通容量(台/h)

ただし、最大交通量(台/h) = ピーク交通量(台/5分)× 12

交通容量(台/h) = 800(台/h/m) × 有効幅員(m) × 歩行者補正

※有効幅員(m):迷惑駐輪の存在によって変化するので、交通量ピーク時5分間の平均の幅員を利用

※歩行者補正:自転車が歩行者を追い抜くときにスピードが落ち、交通量の減少を招くことを勘案する ための値

計測ポイントは、交通量調査を行ったポイントとする

5.3 実験の結果・考察

第一次実験の結果を、4.2で定義した指標を使って実験を実施していない日と比較、評価することにする。

考察 上の2つの表から、迷惑駐輪がある場合、進行方向に関係なく自転車の平均速度は迷惑駐輪のない場合より小さくなる。

また、自転車道等の設計基準解説(昭和49年10月 日本道路協会)の定める自動車道の設計速度は10~15km/時であるため、 ペデストリアンは自転車道としての設計基準を充分満たしていないことになる。

考察

上の図は、足つきおよび自転車押しの割合をグラフ化したものである。赤い丸で囲まれた時間帯は 足つきおよび自転車押しの割合が高い。グラフを比較すると、迷惑駐輪がある場合はピーク時の足つき および自転車押しの割合は100%に達しているのに対して迷惑駐輪をなくすことで、その割合は23%まで 抑えることができ、ずいぶん少なくなったことが分かる。

さらに迷惑駐輪がある場合、足つきおよび自転車押しの割合が高い時間帯が長時間続いている。 実験を行った場合は、割合が高い時間帯は存在するが短時間で、その後は紫の丸で囲まれた時間帯ようにピーク時より落ち着き 、交通の流れがスムーズになったことが分かる。

第1次実験の考察

平均速度、足を着いた人の割合、混雑度の3つの指標から第1次実験の効果について考察すると、 平均速度は速くなり、足を着いた人の割合は減少している。しかし、混雑度は実験を行っているときの方が増えている。 これは、交通の流れがスムーズになったことにより、ピーク時により多くの自転車、歩行者が通行したので 、最大交通量が増加し、混雑度の値は大きくなったものと思われる。このような結果が出たのは 、混雑度の値の算出方法に誤りがあったものと思われる。その原因の一つとしてあげられるのが、 交通容量を求めるときに使用した有効幅員の値の測り方に不備があったと考えられる。迷惑駐輪による 有効幅員の時間的変化を考慮に入れるべきであったと考えられる。もう一つとして、交通容量の3倍以上の 交通があったということは、幅員1mあたりの基本交通量800(台/h/m)の見直しが必要だと考えられる。