INDUSTRY工業

背景

土浦市は製造品出荷額が県内5番目と工業が盛んであるが、現状は工業が盛んであるという認知度が低く、既存企業の停滞や若年層の流出が見られている。交通アクセスの良さや研究学園に隣接しているなど、企業からの立地需要は大きいと考えられるが、既存の工業団地はほとんど埋まってしまっている。また、元々行っていた企業による地域活動やイベントなどが減少するなど、地域と企業の距離が離れ、結びつきが強いとは言えない状態である。

構想

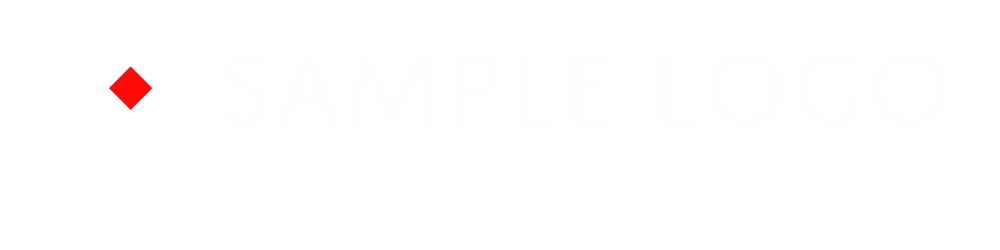

工業で目指す「リッチな工業」とは、経済的・社会的・心的な豊かさを兼ね備えた工業のあり方を指す。経済的豊かさは生産額や雇用の増加、社会的豊かさは企業と地域の交流促進、心的豊かさは住民と企業の相互理解と地域への誇りの向上を意味する。この工業の実現により、地域の課題が解消され、工業と地域が共に発展できると考えられる。

施策と効果

企業地域参加事業

この事業では、企業が地域や住民と関わる機会を創出し、ワークショップや教育活動、ボランティアを推進する。具体的には、企業のクラブ活動と地域の部活動を連携させることで、指導者不足の解消や企業と住民の交流促進を図る。また、高校と企業が連携し、講義やプロジェクトを通じて学生のキャリア形成を支援する。これにより、住民は企業への理解を深め、地域づくりに参画でき、企業は円滑な工場運営が可能になる他、長期的な雇用確保や従業員の福利厚生を充実させることができるなどのメリットを得られる。

交流施設イメージ

工業団地の設立・拡大

現工業団地の逼迫や立地の優位性を踏まえ、東筑波新治工業団地の西部・南部に約65haの産業用地を造成する。土浦北ICに近く、安定した地盤や工業用水の確保が可能な立地で、工場だけでなく市民向けの交流施設や体育館も整備する。企業誘致では、地域や外部機関と協力できる企業を重視し、企業規模を問わず誘致を進める。これにより雇用創出や税収増加、製造業の活性化が期待され、企業と住民が交流しやすい環境を整えることで、土浦工業「らしさ」の先駆け場所となり、発展を促す。

AGRICULTURE農業

背景

土浦市にはレンコンや常陸秋そばの栽培など農業が盛んにおこなわれており、レンコンは日本一の出荷量である。一方で農家人口・経営耕地面積ともに減少しており、農業従事者の高齢化が進み、新規就農者は少ない。土浦ブランドとして6次産業化を行ってはいるものの、認知度が低いこと、特産物に付加価値をつけられていないことなど課題が多くあることが現状である。

構想

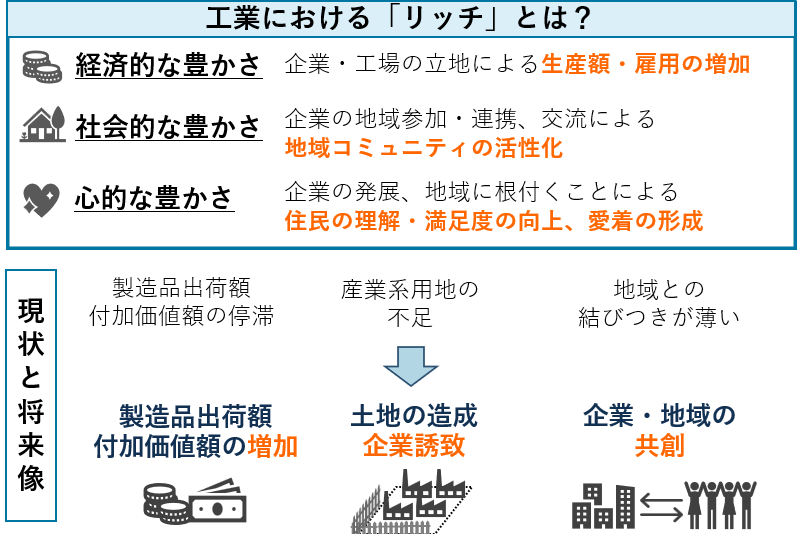

農業で目指す「リッチな農業」とは、経済的・心的、そして選択肢の豊かさを指す。農産物の利用方法を拡大し農業が儲かる産業になることを後押しすると同時に、消費者の土浦市の農業に対する愛着を形成する。

施策

6次産業化

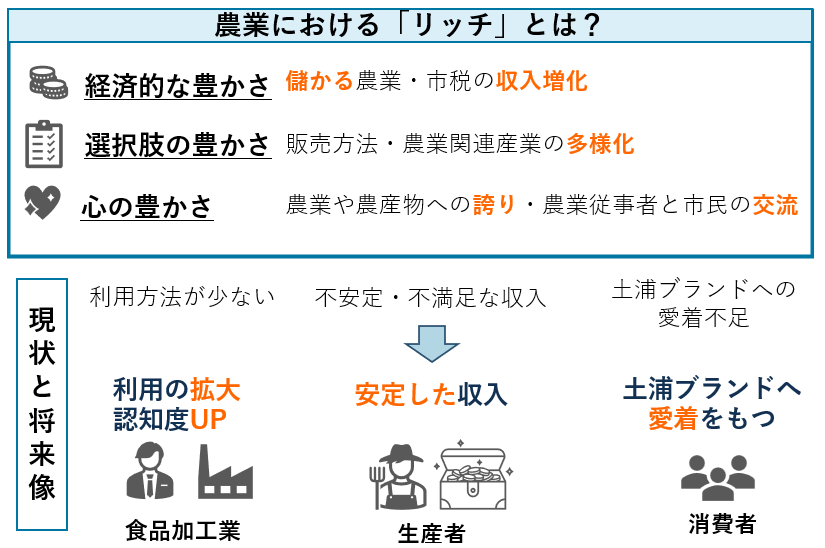

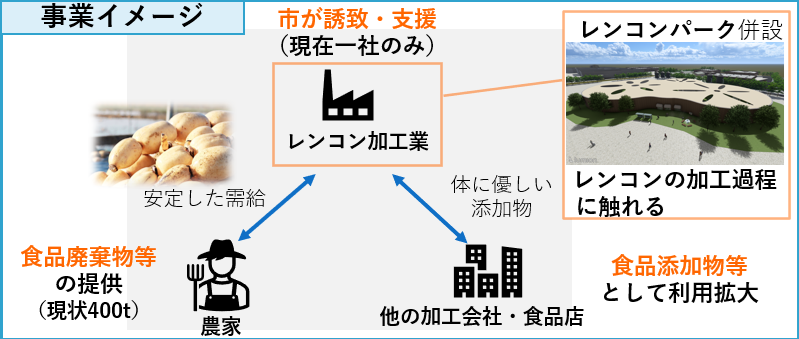

この事業では、特にレンコンの食品添加物やレンコンパウダーとしての販路拡大を目指す。

主な内容として、まず、農家は本来食べられるはずが規格外であるために廃棄されていたレンコンを市が 誘致・支援したレンコン加工業に提供する。そこで加工されたレンコン(レンコンパウダー や食品添加物など)を他の食品加工会社に提供をし、消費者に販売していく。また、レンコ ン加工場にはレンコンパークを併設し、レンコンが加工されていく一連の流れを見学することができる場の提供を行う。

レンコンパークイメージ

効果

この事業によるメリットの一つ目は農家の収入増加である。土浦市では食べられるはずが規格外のために廃棄されてきたレンコンが年間約400トンある。この本来廃棄される予定であったレンコンを利用するため農家はリスクなく収入を増加させることができる。 二つ目に市民のレンコンへの愛着が増加することである。食材としての親しみを持ちづらいレンコンをレンコンパウダーにすることで原材料として利用をすることや食品添加物 としての利用など利用の幅を広げることやレンコンパークを併設することにより市民がレンコンに対して愛着をもつことができる。

BICYCLE自転車

背景

土浦市では自動車依存が進み、歩行者や自転車利用者にとって快適な環境が失われ、地域の一体感や活気の低下が課題となっている。これを解決し、人々が集まり交流できる都市へと変革するためには、コンパクトシティ化と脱クルマ化の推進が不可欠である。

構想

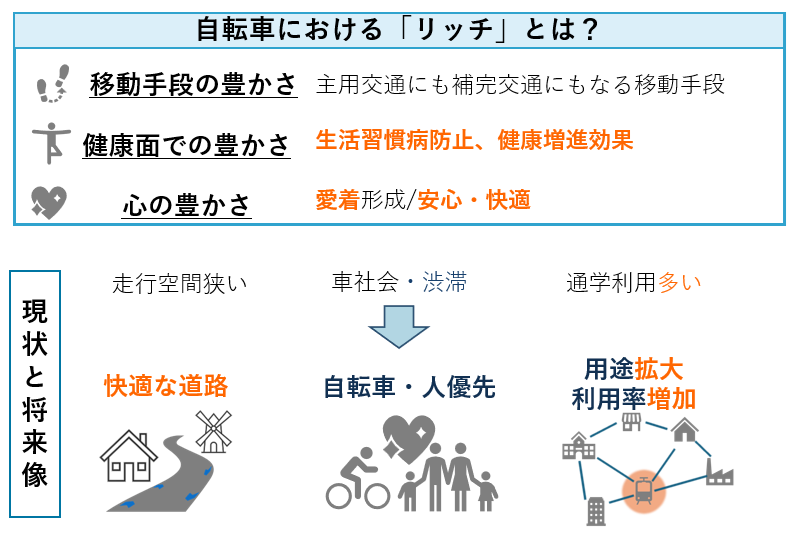

土浦市は「リッチな自転車利用」を目指し、「移動手段」「健康」「心」の3つの豊かさを推進。自転車ネットワークの整備と脱クルマ化により、自転車の利便性向上や渋滞緩和を図り、健康増進や地域交流、防犯効果も期待する。2050年までに中心市街地の自転車分担率を8.2%から40%に引き上げることを目標に、まずは通学者を重点ターゲットに施策を展開する。

施策

土浦駅西口周辺再整備

土浦駅は通学等の自転車利用が多い地点である。しかし、道幅が狭い場所が存在し、自動車の交通量が多いという現状がある。また、駅前には駐車場が多く、中心市街地の空洞化が起こっている。そこで、自転車と中心市街地活性化を中心に、西口周辺における一体的な再整備を提案する。

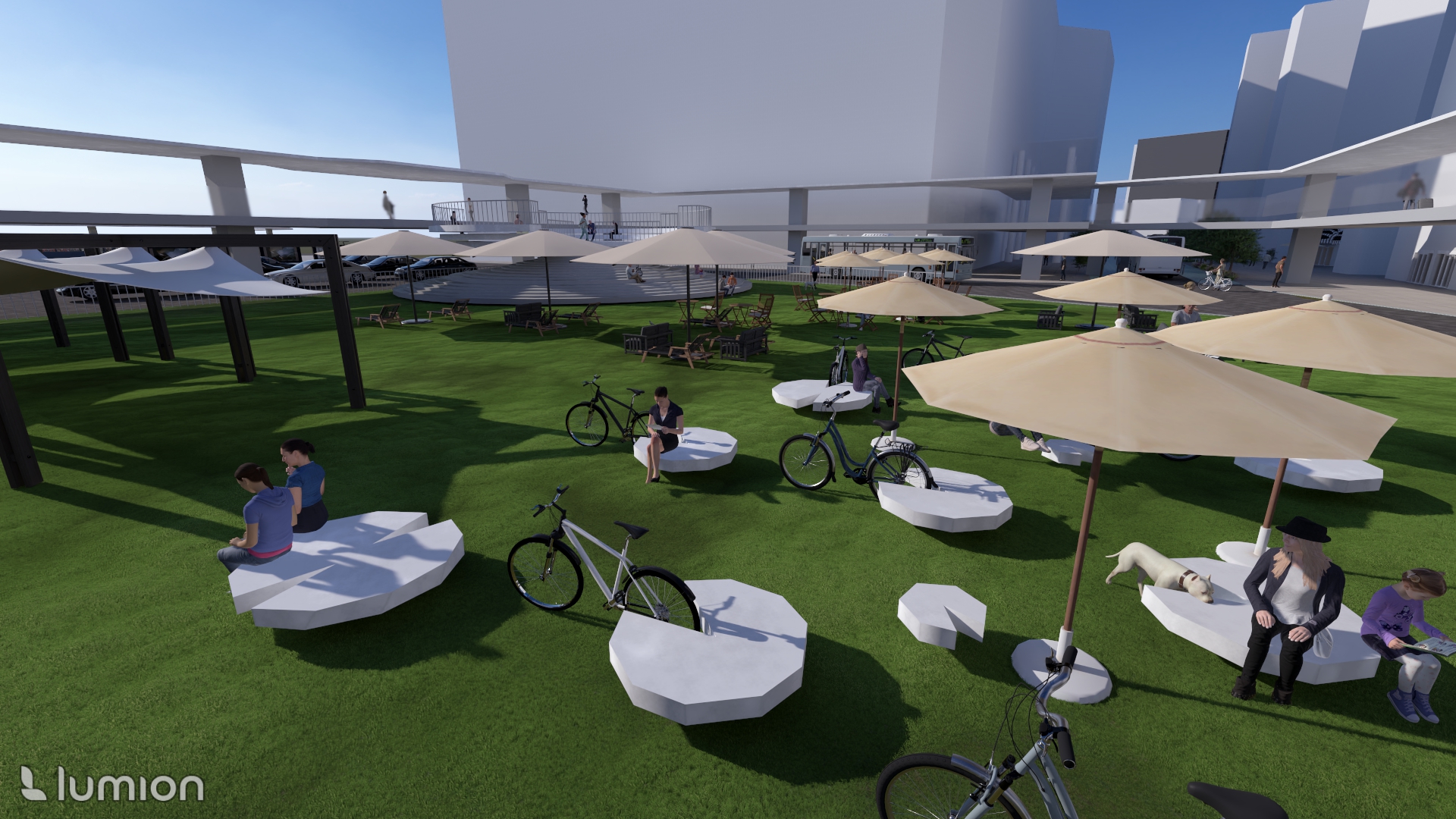

まず、ロードプライシングを導入し、通行課金エリアを設定して車両に540円の通行料を課すことで交通抑制を図る。あわせて東口のロータリーや駐車場を整備し、西口周辺の車の流入を抑制する。さらに、2車線道路の一方通行化により自転車・歩行者空間を拡充し、快適で安全な環境を創出する。散在する駐車場の集約・再配置により跡地の有効活用を促進し、土地の高度利用を実現。駅ロータリーの再編では、一般車の乗降場を芝生広場に転用し、滞在したくなる空間を整備する。

西口広場イメージ

効果

自家用自動車における西口周辺への侵入抑制を図り、自動車中心の現状から「自転車・ヒト」優先の空間を整備することにより、自転車に乗りやすい・歩きやすい空間を創出する。また、駅周辺から段階的に整備していき、高校、住宅、会社等とのネットワークの形成を図る。

CHILDREARING子育て

背景

住み続けたい街にするためには、福祉の充実も欠かせない。土浦市の福祉の現状として、保育施設に対する改善の要望が多いことや、交流拠点の不足、いじめや不登校児童・生徒の増加が挙げられる。

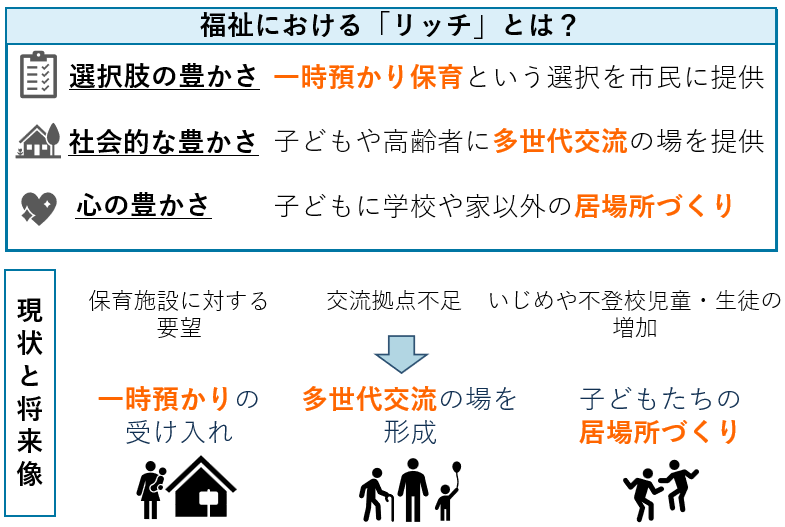

構想

福祉で目指す「リッチな福祉」とは、一時預かりなどの選択肢の豊かさ、多世代交流などの社会的な豊かさ、新しい居場所づくりなどの心の豊かさを兼ね備えたもので、子どもから高齢者まで全ての市民が充実した暮らしができることを目指す。施策を通して、一時預かりの受け入れや、子どもと高齢者が交流できる場所の形成、子どもたちの学校や家以外の居場所づくりを行う。

施策

多目的福祉施設

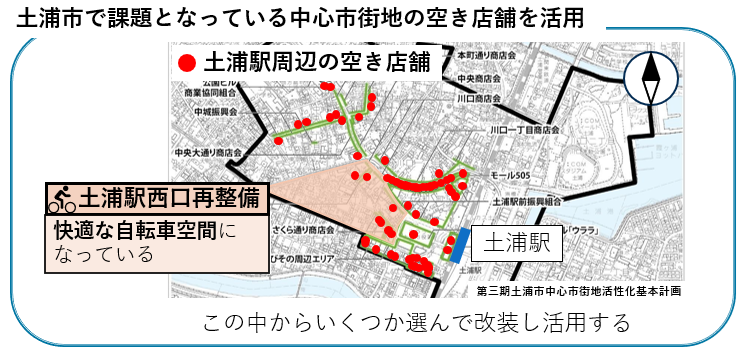

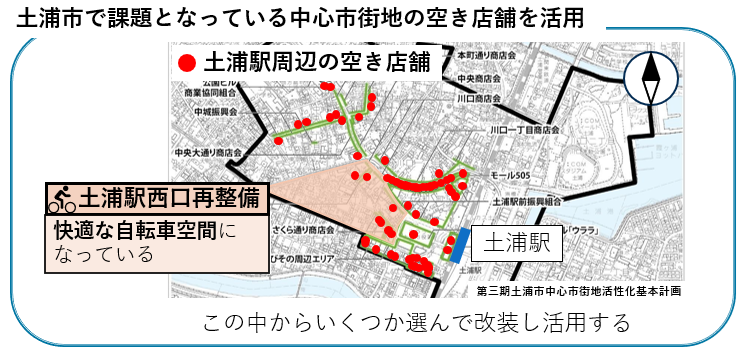

この施設の持つ機能は、小学生・中学生が放課後に気軽に立ち寄れるコミュニティスペースと、平日の夕方と土日の一時預かり保育です。保育士だけでなく、高齢者や高校生にも子どもたちの世話をしてもらう。高齢者にとっては、新しい生きがいになったり、社会貢献ができる場となり、高校生にとっては、保育士を目指すことにつながったり、課外活動や地域貢献活動の一環となる。また、施設を利用する小中学生にとっては、多世代交流の場や新しい居場所になると考えている。一時預かりを利用する親は自分の時間や買い物をする時間を作ることができる。施設の場所は土浦駅周辺で、小中学生や高校生は自転車や公共交通で施設に来ることができ、子どもを預けた親は駅周辺で用事を済ますことができる。土浦市で課題となっている中心市街地の空き店舗の活用を想定している。

効果

この施策は、子どもとその親、高齢者にメリットがあり、より良い子育て環境、より良い老後の生活環境の創出につながると考えている。