全体構想

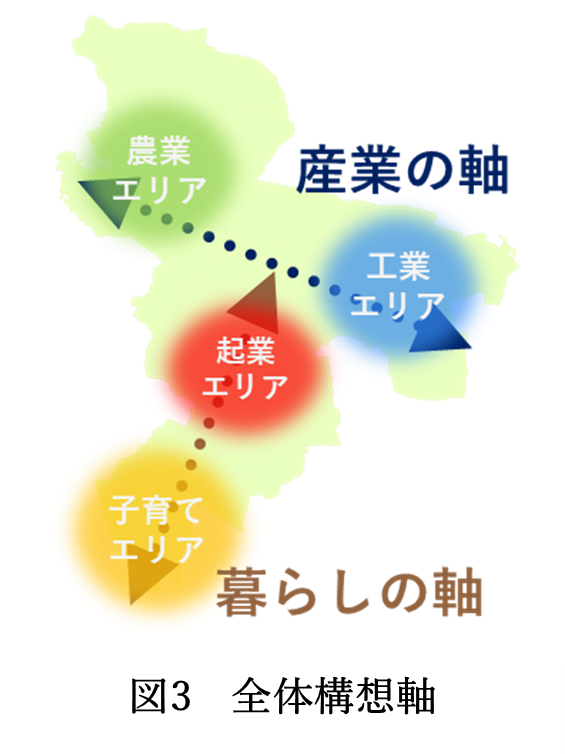

本提案では現行のMPに沿い、新治地区、北部地区、中央地区、南部地区の4つのエリアごとに提案を行う。新治地区は農地が分布していることから農業エリア、北部地区は工業地帯やICが近いことから工業エリア、中央地区は土浦駅や市役所があり、行政や商業の中心であることなどから起業エリア、南部地区は人口が増加傾向にあるつくば市や阿見町に近く、ショッピングモールが立地していることから子育てエリアとする。(図3)また新治地区、北部地区は産業の軸とし、中央地区と南部地区は暮らしの軸とする。他にもこの提案では公共施設の諸問題の解決の糸口として、各エリアの拠点となる4施設で廃止もしくは廃止予定の小学校や公共施設を活用した提案を行う。公共施設を用いて新たな拠点を生み出し、それぞれのエリアを育てていくことで課題解決に繋げる。

地区別構想

新治地区

背景・課題

新治地区の背景としては、筑波山の麓に位置し、自然豊かな土地が広がっており、農業としての意味合いを多く持つ地域といえる。また小学校の統廃合も進み、現在では藤沢小学校や山ノ荘小学校が廃校となり、新たな土浦市立新治学 園義務教育学校となった。現在新治地区では、高齢化が土浦市の平均よりも進んでおり、その影響で労働力の不足、耕作放棄地の増加などの問題が生じ、農業の衰退が進んでいる。また廃校になってしまった小学校の跡地未活用も問題となっている。そして耕作放棄地の面積の多い場所は新治地区の中でも北の方に多く位置していることなどから、今回私たちはこれらの課題を改善するために、旧山ノ荘小学校を中心拠点とする「スマートNプロジェクト」を提案する。

提案内容

・農業拠点の作成 旧山ノ荘小学校を拠点とし、産官学連携の主要場所とすることで、農業の活性化と農家の支援などを行う。この拠点は 主に二つの機能を有しており、一つ目は「産業の場」で教室を用いた温室栽培、グラウンドを用いた大型機器の実験、主に体育館を用いてドローンやトラクターなどの保管場所として活用する。二つ目は「人の場」で、農業の活性化には新規就農者の増加が必要不可欠であるため、地域住民などに農業に興味を持ってもらえるように活用する。また、農機具のレンタルをできるようにすることで、農機具の価格が高いといったことなどで興味があるが農業に就業することをあきらめざるを得ない人を少なくするとともに、新規就農者の増加を狙う。また農業教育の場として利用し、将来の農業の新しい形となるであろうスマート農業等の最先端教育を行うことができるようにする。他にも小学生の農業体験の場や、農家への新技術の説明場所として活用する。 この拠点機能の整備にかかる費用試算は、8830万円で、管理費は500万、収益は986万円になるため、費用回収年数は18年と予想される。 ・スマート農業の導入 耕作放棄地の分布の多い地域を対象に(山ノ荘付近、おおつ野レンコン畑付近)スマート農業を導入することで農業としての税収の増加と耕作放棄地の改善、農家の負担の軽減などを狙う。スマート農業を導入するためには、多額の初期投資が必要となるため、この提案では産官学の連携を重視している。スマート農業が導入できれば、農薬などが正確に負けることから高価値なもの、そして人の労働力を減らして作業できるため低コストな農作物を作ることができる。

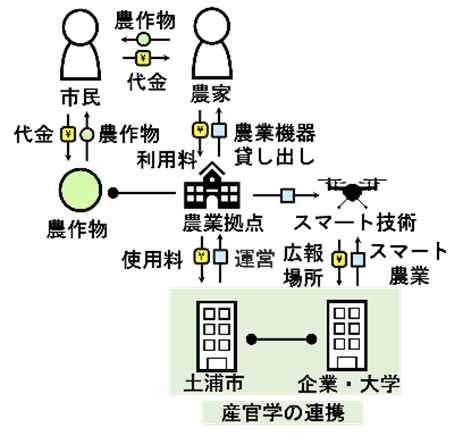

事業スキーム

市は企業や大学から自動化されたトラクターやドローンなどの機械、そして技術の提供をしてもらうことで、初期投資の問題を解決する。反対に、企業や大学は、土浦市に参入することで、実験拠点の建設費用や実験用地の入手、農業に従事する人手などスマート農業を導入する際のコストを少なくした状態で実験を行うことができる。

効果

・経済的効果 地域内での流通であれば、距離も近いため流通経費が抑えられる。また産業として農業が成長すれば、市としての収入の増加につながる。他にも負担の少ない農業であるため、副業や定年退職後に新たな仕事として農業を選択する人も増えると考えられる。逆に本業として農業を行っていた人は、労働時間を削減できるため、時間を有効活用できるようになる。また頻繁に農地に通う必要がなくなり、土浦市でなくとも農業に従事することができる。 ・都市的効果 スマート農業を推進することで、将来的に普及が進むであろうAI技術の基盤を早く作り上げていくことができるといったことや、地消地産の促進、耕作放棄地の改善などが期待できる。他にも新治地区の特徴である自然豊かな環境の保全と景観の良さを維持することができる。最終的には新治地区の活性化に始まり、農業がより盛んになっていけば土浦市全体にこれらの効果を普及することが可能となる。

北部地区

背景・課題

北部地区には神立工業団地や土浦おおつ野ヒルズなどの工業団地が立地しており、土浦市の中では工業としての特色が強い地域である。しかし本地区における工業団地の敷地のほとんどは完売しており、工業用地の不足が課題として挙げられる[5]。また、土浦市では近年小学校をはじめとする公共施設の統廃合が進んでおり、2028年(予定)には菅谷小学校が統廃合により廃校となり[6]、その跡地活用の検討が課題として残る。菅谷小学校は鶴沼公園に面しており、神立駅から自動車で5分の立地である。また5km圏内には神立工業団地などの工業用地及び市街地が広がっている。次に北部地区の文化的側面については、地元の振興会主催のフェスティバル神立などのイベントが実施されており、賑わいを見せている。振興会としては年間を通しての催しや市からの土地の貸し出し等を望んでいる[7]。上記の点から、北部地区においては「工業」という地域の特性を活かしながら公共施設を活用することで、北部地区ならではの文化継承と地域振興に貢献できる拠点造りを目指す必要がある。こういった背景を踏まえ、新たな工場のあり方として、菅谷小学校での「いこう場(ば)つちうらプロジェクト」を提案する。こういった背景を踏まえ、新たな工場のあり方として、菅谷小学校での「いこう場(ば)場(ば)つちうらプロジェクト」を提案する。こういった背景を踏まえ、新たな工場のあり方として、菅谷小学校での「いこう場(ば)つちうらプロジェクト」を提案する。「こう場」は「工場(こうば)」、「いこう場」は「憩う場所」の意味の「憩う場」を表現し、既存の工場にとらわれない機能を持つ拠点を導入する。

提案内容

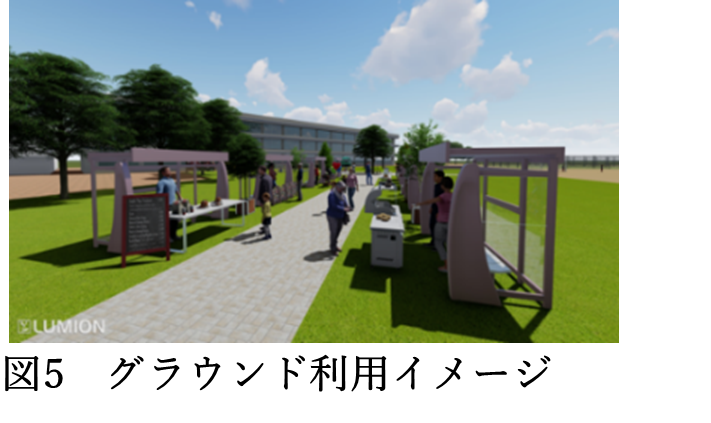

・校舎における『ものづくり学校』へのイノベーション ものづくり学校は新潟県三条市の「三条ものづくり学校」で展開しており、本提案においてもこれにならって地場産業が発展している土浦市の北部地区におけるポテンシャルを活かす。具体的な提案として、1階には6つの工場フロアを主に整備する。工場のテナントとしては土浦市の強みである生産用機械器具製造や電気機械器具製造系の工場を誘致し、安全性や快適性を担保できる施設づくりを行う。2階には食料品製造工場やミーティングルーム、コワーキングスペース等の機能を設ける。3階には鶴沼公園に面するロケーションを活かしたブックテラスカフェを整備し、工場における「いこう場」を創出する。 ・グラウンドのイベント広場活用グラウンドを通常は運動広場として、一部はキッチンカーや芝生広場として開放して「いこう場」を産み出す。フェスティバル神立などの大規模イベントを実施する際には地元の振興会と連携してグラウンドを全面開放し、地域コミュニティや市民と企業の接点を創出することを目的とする。(図5) 施設やグラウンド等の整備における初期投資を2億円と想定する。そのうち、社会資本整備総合交付金:4,000万円、民間まちづくり活動促進事業:5,000万円、官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業:1,000万円の計1億円の補助を受けることを想定し、初期費用における自治体負担額を1億円とする。歳出となる業務委託費を1,500万円/年及び初期投資670万円/年、歳入となる賃料収入を1,300万円/年、工場による賃料収入を1,512万円/年(計7フロア、各フロアの平均賃料を216万円/年とする)の計2,812万円/年とする。これによる収益は+642万円/年となり、費用回収年数は15年となる。また、廃校等の公共施設の維持管理費はおよそ200万円/年であり、15年間でおよそ3,000万円の歳出になることからも、この提案の有用性が高いと言える。

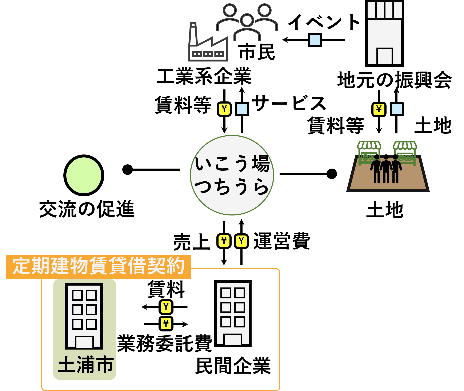

事業スキーム

本事業の事業スキームは下図の通りである。いこう場つちうらプロジェクトでは施設整備および維持管理について、廃校をものづくりの拠点とする民間企業と共同で事業を進める。また、地元の振興会には土地を貸し出すことで賃料収入等を得ながら、神立や北部地区のにぎわい創出の貢献を目指す

効果

・経済的効果 工場機能の導入により、粗付加価値額や税収の向上が見込める。また、企業間での協業によって既存企業の生産額の向上にも寄与できる。 ・都市的効果 第一に企業間交流と協業の促進が挙げられる。北部地区には大規模な工業団地や工場が立地している。そこで本事業で「企業間の交流拠点」を産み出すことにより、更なる交流が図れると考えられる。次に北部地区での面的な工業の活性化である。先述の企業間交流や協業を推進することにより各工業団地や工場が結びつき、都市的な面での工業の活性化が見込まれる。また、工業の活性化に伴って雇用機会の増加にも繋がる。 工業に限らず、暮らしの満足度向上にも貢献する。フェスティバル神立などの大規模イベントを実施したり、キッチンカーや芝生広場の整備をしたりすれば地域活性化にも繋がる。また、そういったイベントにおいて企業も出店することによって市民と企業のコミュニティが形成され、新たな形の賑わいが産み出される。 上記のことから、本事業は産業にも人々の暮らしにも好影響をもたらし、土浦市の産業軸の一角を担う北部地区としてふさわしい事業となる。

中央地区

背景・課題

中央地区の背景・課題を説明する。現状として中心市街地の新規出店数、企業数は新型コロナウイルスの影響を受ける前の数値までは回復していない。しかし、新型コロナウイルスの影響で減少したものの、2021年には流行以前の状態まで回復した。 そこで新たな施策により更なる回復を促したい。次に、土浦市の昼夜間人口比率は年々低下している。原因として買い物につくば市のイーアスつくばを訪れる人が増加したこと、通勤で都内に行ってしまう人が増加したことなどが挙げられる。最後に公共施設の利用者数は減少し続けているということである。これらのことから、土浦市の中央地区における課題として2つが挙げられる。1つ目は中央地区における商業施設の減少に伴う中心市街地の衰退。2つ目はつくば市などの周辺地域に昼間人口が流出してしまい、土浦市における経済の停滞、労働人口の減少である。 そのため今回私たちはこの現状を改善しようと考え、土浦市の中央地区に位置する亀城プラザに着目した。この亀城プラザはヨガ教室などの利用が多く、会議室やホールはあまり使われていないのが現状である。また、付近に位置する市民会館と用途が似通っている。しかし、本施設は土浦駅に近いためアクセスがよく、周りには商業施設や工業関連の企業が多く立地しているという特性がある。他にも現在の亀城プラザの利用状況は提供している施設数に比べてかなり少ない印象を受ける。そこで必要最低限の施設はそのまま残し、利用を集約させ、その結果生み出される空いた空間を起業支援施設(インキュベーション施設)としてリノベーションし、新しい公共施設の利用方法として利用者数の増加を促すとともに企業を増やして中心市街地を活性化する「KIJO DE KIGYOプロジェクト」を提案する。

提案内容

・新しい亀城プラザの利用方法 具体的には貸しオフィス、起業支援事務所、コワーキングスペースを新しく作る。現在使用頻度の低い部屋を改装し新たな利用方法を創出。 ・土浦市中央市街地の経済 亀城プラザの新しい利用方法により、起業数の増加を促す。その結果として企業間の競争率の増加や中心市街地の活性化を引き起こす。また、経済の活性化に伴い流入人口の増加を促す。 ・初期費用は改装費+設備費=2,650万円である。 ・運営費用は現在の運営費用とあまり変動がないと考えられる。 ・収益は1ヶ月42,700円であり、5年で初期費用を回収する計算となっている。

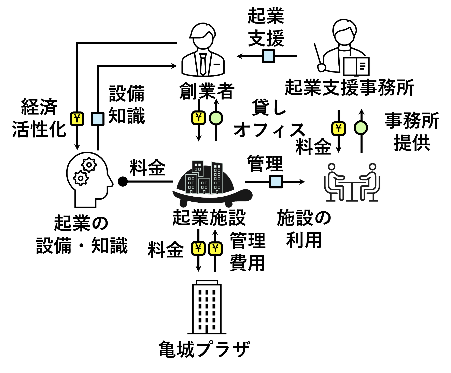

事業スキーム

本事業の事業スキームは下の通りである。創業者をターゲットに、起業支援事務所や地域の企業と協力し、中央地区の経済を活性化させて右の通りである。創業者をターゲットに、起業支援事務所や地域の企業と協力し、中央地区の経済を活性化させて いく。

効果

・経済的効果 現在の亀城プラザの利用は維持した上で新たにインキュベーション施設としての役割が加わるため、公共施設利用の増加や企業数の増加に伴う経済活性化が考えられ、土浦市全体の経済の活性化に繋がることが期待できる。また、公共施設の利用の増加を促すことにより、土浦市での新しい働き方が生まれ、人口流出を抑制することができる。 ・都市的効果 公共施設の利用増加、経済活性化によって中心市街地の活気が出て土浦市で働く人が増えるため昼夜間人口比率の増加や人口の増加が期待できる。

南部地区

背景・課題

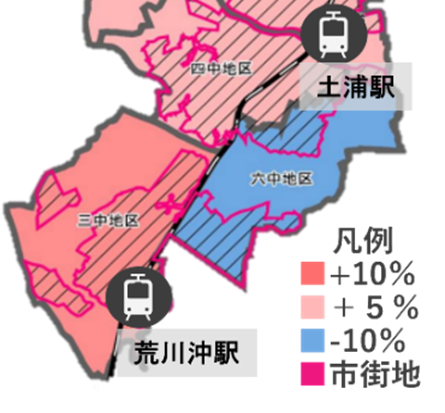

土浦市の南部地区は、JR常磐線の荒川沖駅が立地し東京へのアクセスが充実していることに加え、つくば市をはじめとする周辺の中心市街地やショッピングセンターへの公共交通のアクセスも良い地区である。実際に、土浦市の地区別人口増減率(下図)でも、南部地区の荒川沖駅周辺、乙戸地区で宅地開発を背景とした人口増加がみられ、 南部地区は、子育て世代のニーズを満たす立地であり、かつニーズに応えられるポテンシャルあると言える。しかし、土浦市として、「年少人口の減少」と「子育て世代の近隣自治体への流出」が顕著にあり、今後は子育て世帯の定住ニーズに応えられる地域、つまり南部地区における重点的な子育てサービスの拡充と維持が必要である。現状本地区では、子育て世代が住まう場として重視する、働く親向けの保育サービスの充実、子供向け公共施設の充実、緊急時の安心・安全の整備が遅れており、これらに対する施策が必要である。そこで私たちは、同地区にある青少年の家をリノベーションして、それらのニーズを満たし、人口増加に繋げていくための機能を有する新たな拠点を造る「つちうらだっぺっ子プロジェクト」を提案する。

提案内容

・青少年の家改修 まず青少年の家の宿泊棟の改修と耐震工事を行う。1階部分には子育てサロン (子育てに関する無料相談所、情報発信を行う)、託児所 (福祉社会協議会に委託した市民向け夜間・土日保育の実施 )、キッズスペースを設置。2階には、 現状の宿泊所機能を維持するための10部屋程度、6畳の部屋を整備し、食堂、風呂場の現状機能を維持する。施設全体としては、福祉子供避難所として人材・物資・器材・移動手段といった施設整備や、既存のグラウンド場、キャンプ場 の現状の設備・管理体制の維持を行う。 ・青少年の家の拠点機能の強化 改修した青少年の家の宿泊棟は宿泊所として、学生や教育関係者、地域の少年団への貸出を行う。利用料金としては、 施設使用料は子供1000円、大人1500円、3食で1830円、シーツ等洗濯料300円を想定し、日中のみの利用も可能とする。予約方法は、現在の訪問での予約形式から、既存の市営公共施設予約システムを導入し、予約へのハードルを下げ、かつ予約媒体での認知度アップと広報を図る。 また、青少年の家の施設の一部であるグラウンドの貸出も行う。利用料金は現状の市内在住者:一面1100~2200円/5h 、市外在住者2200~4400円/5hを想定し、予約方法は宿泊所と同じく、既存の市営公共施設予約システムを導入する。新たに新設する託児所は、利用料金は平日9:00~17:00:30分500円、上記以外の時間:30分700円 を想定し、運営は土浦駅前で同様の託児サービスを実施している社会協議会のファミリー・サポートセンターに委託 する。福祉避難所管理は市の総務部防災危機管理係に委託し、避難所としての維持整備を実施する。 ・初期費用:1億7000万円=1040㎡×17万円(子育て支援施設の大規模建て替え) ・運営費:500万円/年=310坪の光熱費32万円/月+その他(人件費は福祉協議会等から出費のため計上せず) ・収益:1200万円=12か月×(グラウンド貸出5万円/月+宿泊・研修所貸出20万円/月+託児所3時間利用×3人/日×30日) ・24.28年で回収予定、黒字化するという試算である

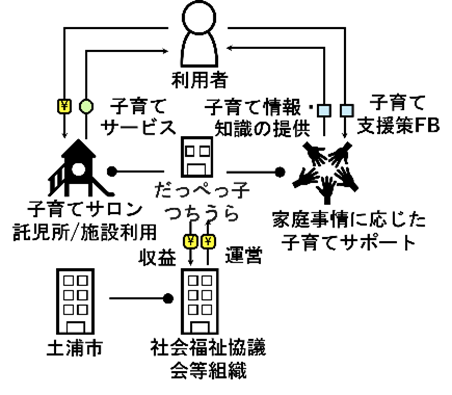

事業スキーム

本事業の事業スキームは以下の通りである。 社会福祉協議会などの組織と連携し、だっぺっ子つちうらで託児所や子育てサロンを運営することで、家庭事情に応じた手厚い子育てサポートを実現する。利用者は子育て情報を得る場となる。

効果

・経済効果 市の子育てサービス拡充による南部地区を重点とした定住・移住の促進による市税の増加が挙げられる。 ・都市的効果 立地を生かした子供を育てやすい環境づくりによる子育て世帯の流入、地区の公共施設の活用による防災・防犯対策向上、公共施設利用促進による地域コミュニティの強化等が挙げられ、これらの効果により、南部地区を中心に定住を促進でき、社会移動数の向上につながると考える。具体的に転出超過+1000人/年の維持が実現できる。