提案

以下の6つの提案を紹介します。

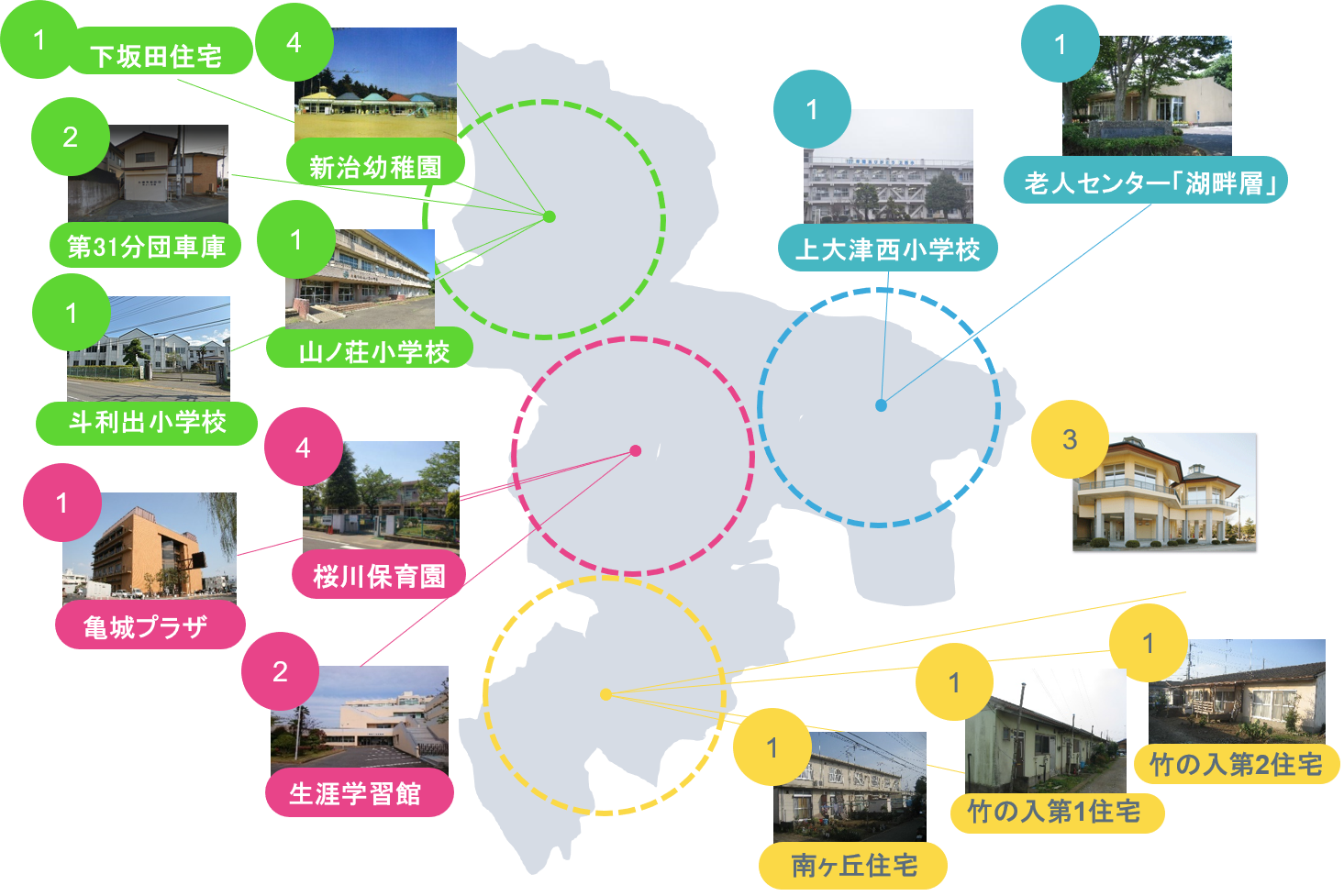

公共施設再編

⚫ 背景・目的

公共施設の年平均維持・改修不足額は 33.4 億円と財政を圧迫しています。したがって、以下 4 つの指標のいずれかに該当する施設を解体し、財源不足の改善を目指します。

ただし霞浦の湯に関しては、行政の支援を受けずに運営可能な民間の担い手が見つかる場合、存続を検討します。また可能な限り市民が不便にならないよう、学校教育施

設、子育て支援施設、保健・福祉施設、その他過去に再編が実施された施設は、基本的に保留とします。エリア内で唯一の機能を有する施設(公民館、図書館、スポーツ施

設、庁舎など)も保留とします。以下において、後述の提案の都合により竹の入第 1、第 2、南ヶ丘による費用・効果は除きます。

ただし霞浦の湯に関しては、行政の支援を受けずに運営可能な民間の担い手が見つかる場合、存続を検討します。また可能な限り市民が不便にならないよう、学校教育施

設、子育て支援施設、保健・福祉施設、その他過去に再編が実施された施設は、基本的に保留とします。エリア内で唯一の機能を有する施設(公民館、図書館、スポーツ施

設、庁舎など)も保留とします。以下において、後述の提案の都合により竹の入第 1、第 2、南ヶ丘による費用・効果は除きます。⚫ 費用

解体費 28,900 円/㎡、総延床面積から試算して約 5 億9800 万円(2990 万円/年)の解体費が見込まれます。また平成 26 年度の収入から試算して、対象施設による収入約 8700 万円/年が減少すると想定されます。

⚫ 効果

対象 14 施設を解体した場合、全ての施設を市が管理し続けた場合と比べ、2040 年までに更新費約 42 億 5700万円(2 億 1290 万円/年)の削減が見込まれます(更新期間を60 年とした場合)。また、2030 年に全施設の解体が完了するとして平成 26 年度の維持管理費・事業運営費をもとに試算すると、維持管理・事業運営費約 2 億 4700 万円/年の削減が想定されます。

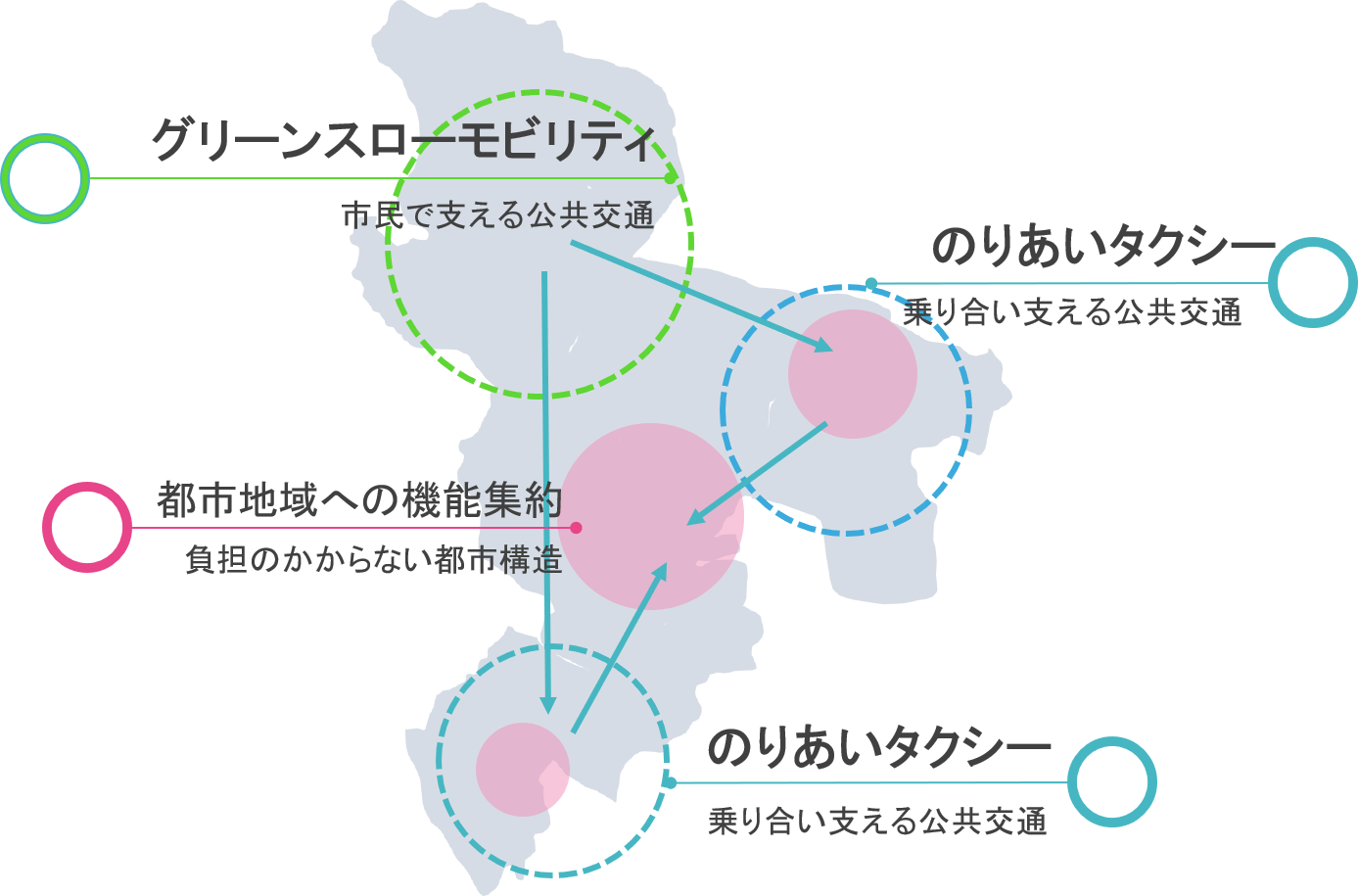

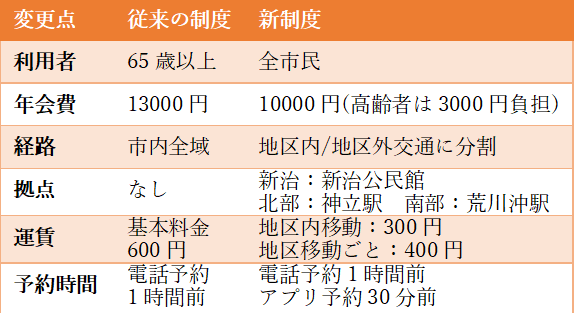

シェアリング交通

⚫背景・目的

現在の土浦市は、生活サービス施設と居住地域が分散しており、現状では、公共交通導入や施設の維持にかかる費用も過大です。このことから、生活サービスを集約することで、コンパクトな都市を目指す必要があります。加えて、土浦の魅力である、工業農業観光業などの土地との結びつきが強い産業を未来に残していくためにも、自然豊かな地域での居住を可能にする、柔軟で持続可能な交通サービスの実現を目指します。

⚫概要

のりあいタクシーのシステム変更をを以下のように変更します。

AIによる配車システムの導入を行います。これにより電話とスマホの双方での予約が可能になるほか、病院や駅などの拠点に端末を用意することで、交通ICカードにより簡単に予約できるシステムを導入することができます。また、配車効率化により乗り合い率は、1.5倍ほどに上昇します。

<新治地区内のグリーンスローモビリティ(グリスロ)>

新治地区では、グリスロの導入を行います。これは高齢者でも運転できる時速20㎞以下の新型の交通システムです。講習を受けた市民の有償ボランティアによる走行を想定し、新治地区の北側と南側に一台ずつ配置し、南側拠点は「さんあぴお」、北側拠点は「新治地区公民館」とします。

⚫費用・効果

初期投入費用

・グリスロ車両費用410万円×2×0.5=410万円

(車両購入費用の半額は国からの補助金を活用)

・コンビニクル(AI配車サービス)システム 50万円

・グリスロドライバー講習費用30万円 計:490万円

ランニングコスト

・有償ボランティア5000×2人×250日=250万円/年

・車両維持費100万円/年・ドライバー講習10万円/年

・のりあいタクシー人件費及び維持費

450万円/1年×6台=2700万円/年

・AIシステム利用料 120万円/年 計:3180万円/年

⚫収入

新たなシステムによる登録者を、高齢者1200人/通常世帯を500人と仮定します。

・運賃収入:年間総移動回数×利用料金

地区外移動: 2万回×700円=1400万円/年

地区内移動:1万回×300=300万円/年

・登録料収入:登録者数×年会費負担金

1200人×3000円=360万円/年

500人×100000円=500万円/年計:2560万円/年

現状土浦市では1090万円をのりあいタクシー事業において負担しているため、470万円/年の削減効果があります。

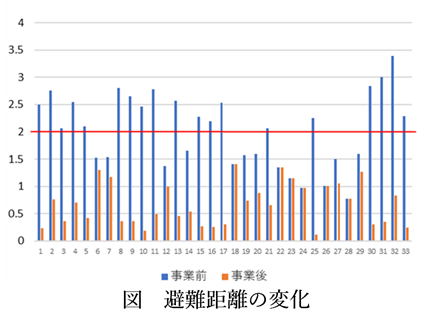

水害分散避難ビル

⚫背景

立地適正化計画では、居住誘導区域及び都市機能誘導区域が定められています。しかし、同地域は桜川や霞ヶ浦による浸水想定区域と重複しており,水害対策を踏まえた居住誘導が必要です。

⚫概要

水害時において浸水地域外への避難のほか、高層建築物の上層階への避難(垂直避難)を可能にするため、浸水地内にある複数のビルを「水害時避難ビル」に指定し、食糧などの備蓄を進めます。指定されたビルの所有者には、「水害時避難ビル」であることを外観的に明示することを義務付け、災害時に避難可能であることを周知します。

⚫費用・効果

費用は、2,690円/人の避難セット100人分を5か所に設置した場合、1,378,000円が算出されます。

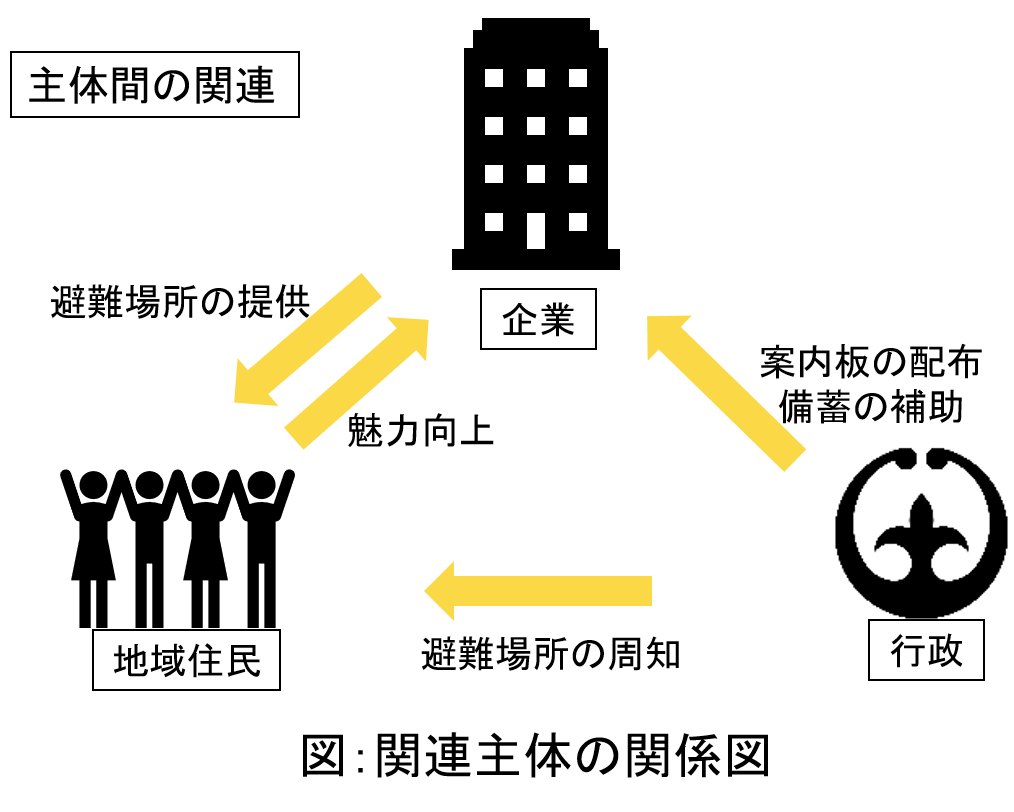

また、本事業での主体間の関連をに以下のようにに示します。

複合型市営住宅

⚫背景・目的

市営住宅の老朽化は著しく、大半の住宅が築40年を超えています。市は低所得者層にも確実に住宅を提供する義務があり、また令和2年5月現在、市営住宅への待機者が存在していることから、建替えや新規建設が必要になると考えられます。しかし財源不足の中、多額の建設費や運営費を市単体で担うのは難しいです。そこで民間活力を導入してコストの効率化を図りつつ、住環境の向上を目指します。

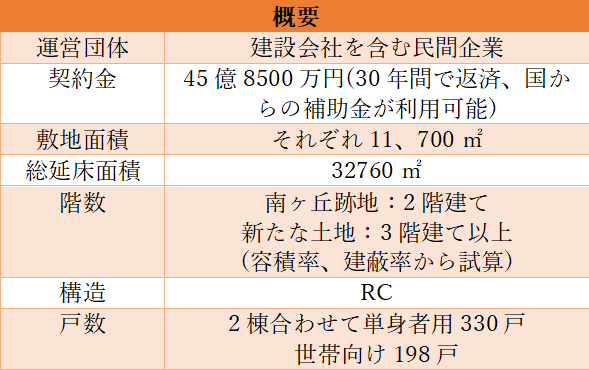

本提案では特に老朽化が進んでいる竹の入第1、第2、南ヶ丘住宅を解体し、南ヶ丘跡地と市が所有するその他の土地の2か所に複合型市営住宅を建設します(竹の入第1と第2は市街化調整区域のため、新規建設を行いません)。その際にPFIを導入して運営コストの削減を図ります。確実に収益を確保するため、社宅との複合及び入居可能者を全ての土浦市民に拡大することで入居者数を確保します。

南ヶ丘住宅の敷地面積11700㎡と同程度の土地を購入すると仮定します。土浦市の平均地価約33,000円/㎡より、土地購入費は約3億8600万円(2040年まで1930万円/年)かかります。 30年間のPFI委託費45億8500万円のうち、建設費に40億円かかると仮定します。その45%は国の補助金で賄われるため、市は2050年まで約1億円/年をPFI運営団体に支払います。 旧市営住宅の住民には、新居への引越しに際して2150万円(2040年まで108万円/年)を補助します。

⚫効果

本提案を行わずに現在の市営住宅を更新し続けた場合と比較し、更新費31億8087万円(2050年まで1億600万円/年)の削減、戸数増加、効率的な運営により収入2870万円/年の増加が見込まれます。

土浦めぐみ便

⚫ 背景

土浦市では、農業、水産業などの産業は市外での消費が増え、所得が市外へ流出しています。また、土浦の魅力である特産品や地場産品の消費は増加していません。さらに、単身世帯の増加により、家庭での生鮮食品の消費は減少しています。しかし、コロナ禍による外出自粛やエシカル消費から鮮度が高く安全な食品への需要が高まっています。地域活性化に寄与し、今後の地産地消の可能性を広げている地産地消を促す産直市場は市内にありますが、車での利用が前提で遠くアクセスしにくいという課題があります。アンケートによると産直市場を利用しない理由の一番が交通の便が悪いことであることからも、サブスクリプションシステムである、土浦めぐみ便を提案します。

⚫ 概要

地産地消サブスクシステム

➢ プラン A:年額 64000 円(2~4 人世帯用)

月 5000 円相当の地場産品が毎週届く

➢ プラン B:年額 40000 円(1 人世帯用)

月 3000 円相当の地場産品が毎週届く

※両プランとも土浦市の花火大会の席への無料招待付き

特産品サブスクの流れは,観光協会、JA、商工会議所との連携を市が促すことにより、地産地消推進協会を設立します。地産地消推進協会が、土浦市内の市民向けの地産地消サブスクシステムを構築します。

⚫ 費用

サブスクを提供している既存の企業の利用率を参考に1.5%とし、土浦市の世帯数は 61,161 世帯であるとすると、最低でも 900 世帯の加入は見込めます。(61161 世帯×

0.015≒900 世帯)

・商品購入代金:48000/世帯×900 世帯=4300 万円

・人件費:80 万/月×12 か月=960 万円

合計 4200 万+960 万=5160 万円

⚫ 効果

年 59000 円/世帯×900 世帯=5310 万円

農業分野で年 5.76 億円が市外に流出しています。このうち、900 世帯がサブスクを利用すると約 813 万円/年が市内に留まることになります。

おためしオフィス

⚫ 背景

オフィスの縮小移転需要が高まっている現在、茨城県の整備する手厚い優遇制度を利用し企業誘致を行う外ならぬ機会であります。一方で土浦市の企業誘致は停滞しており、問題となっている中央地区の空家の利活用を組み合わせた施策を行うことが必要です。

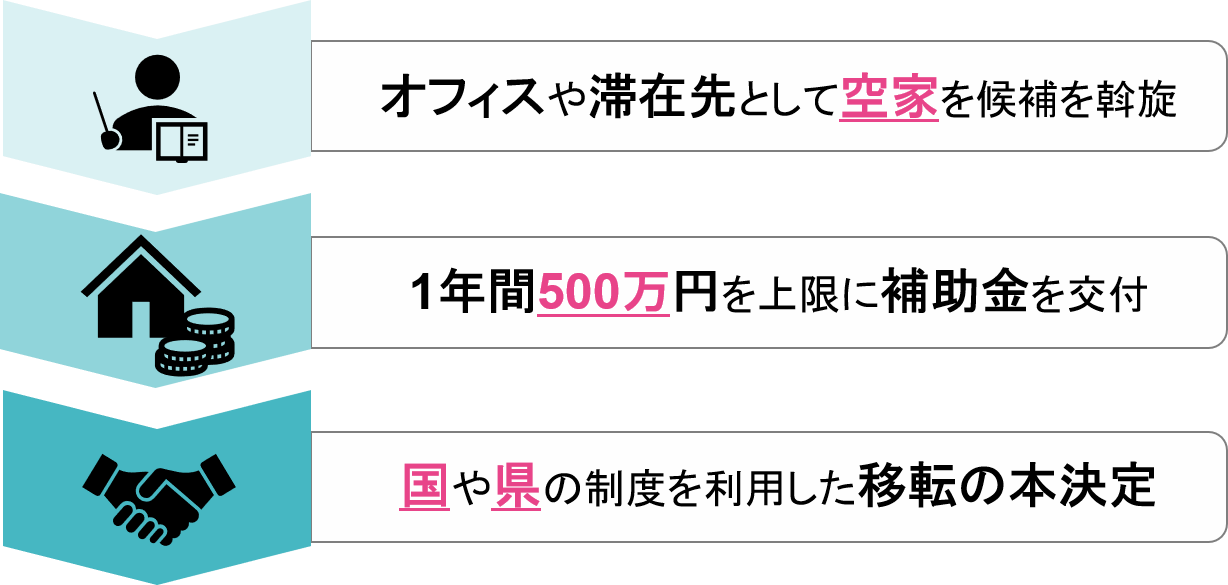

オフィス移転を検討している中小・ベンチャー企業に対し、1 年を期間として試験的に業務を行ってもらいます。

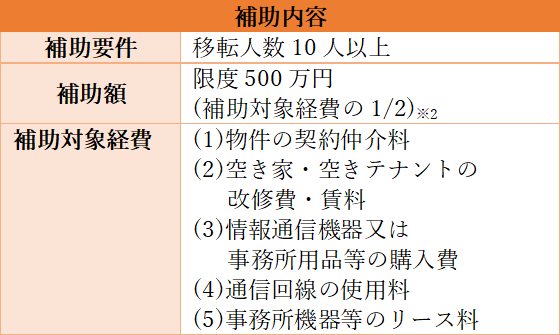

⚫ 費用

・誘致想定企業数:5 社(近年の誘致社数平均より)

・交付金上限:500(万円/社)

上記より、費用は最大で 2,500 万円と想定。

⚫ 効果

長期的な経済波及効果は、約 1.1 億円と推定されます。

行政側のメリットは、雇用創出や空き家の減少、長期的には立地誘導を促進することが出来ることです。

企業側のメリットは、東京へのアクセス性を保ったままでのオフィス賃料の節約や、ワークライフバランスの向上を可能にすることです。以上の効果により、2040 年には賑わいのある中央地区を実現します。