地区別構想

地区別構想は、全体構想を具体化するとともに、実現に向けた方策として、地域の特性を踏まえた計画を策定し、まちづくりを推進するものです。

中央地区

コンセプト

既存資源を活用しつつ、活気溢れる土浦の顔へ

現状・課題

中央地区は、中心市街地の空洞化が課題となっている。近年、土浦駅西口では開発が進み活気が出ているが、東口は依然閑散としている。そこで、東口開発の一環として、駅前広場整備を提案する。また、観光資源を活かせていないという点も課題である。花火大会や霞ヶ浦などの資源を持つにもかかわらず、土浦市を訪れる観光客数は県内13位であり、多いとは言えない。そこで、これらの資源を活かす事業を提案する。

土浦駅東口駅前広場

具体案として、せせらぎと芝生を設けて自然を駅前空間から体現すること、ステージを設けてイベントを開催することを想定する。

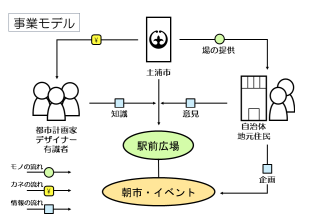

目標像として「新たな土浦の顔」となることを目指す。事業モデルは図のようになっており、市民協働型の事業とする。

この計画により、中心市街地の活性化や新たな交流の創出、地域の活性化、子供の遊び場の提供ができ、さらに茨城県が芝の日本一の産地だということのアピールも可能となる。

コスト面に関しては、同様の取り組みを行った日向市の事例より初期投資として9,900万円かかると想定する。また、継続費として、芝生の張替えに1㎡あたり2,500円かかる。

霞ヶ浦総合運動公園の整備

霞ヶ浦総合運動公園は近年利用者が増加傾向にあり、可能性を秘めた公園である。現状は、遊具広場や風車、プールなどがあるが、これをより優れた観光地とする。

事業内容としては、①ライブ会場を新たに設ける②大きな遊具の導入③カフェの誘致を行う④蓮の花畑を作る、の4つを考える。

費用については、主なものとして遊具導入費の2億円があげられる。なお、カフェからは年間120万円の使用料を取る。また蓮の花畑は、地元の方々の協力で作る。

これらの効果として、公園の魅力的整備による子育て世代をはじめとした利用者の増加、より多くの人が訪れることによる公園の知名度アップが見込まれ、さらなる活性化を目指す。

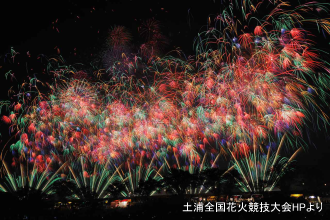

花火博物館の設置

毎年10月に行われる土浦全国花火競技大会は、ここ10年間の平均来場者数が71万5000人と、圧倒的な集客力をもつ。しかし、花火大会は年に1回しか行われないため、そのような活気に満ち溢れるのも年に1回しかない。

そこで、この観光客を通年で呼ぶこと方法として、花火博物館を設置するべきであると考えた。また、土浦と同じく日本三大花火と称される大曲では昨年花火シアターをもつ「はなび・アム」をオープンし、長岡でも2020年にプラネタリウムをもつ「ながおか花火館」をオープン予定である。よって、花火に関する施設の需要はあると考えられる。

しかし、その設置費用に関しては、大曲の事例は約8億2000万円、長岡の事例は約29億円となっている。土浦市の財政状況を考えると、このような高額の支出は厳しい。そこで、土浦市立博物館の一部を利用することを想定する。そうすることで、少なくとも建設に7億円はかかる費用を改装費などの4億円まで減らすことができる。 なお、土浦市立博物館の現状の来場者数は年間約3万人で、それを10万人とすることを目標とする。そして入館料を現状の大人105円、小中高生50円から、大人500円、小中高生250円と値上げする。すると、年間10万人(大人5万人、小中高生5万人)の来場があった場合、一年間の収入は4000万円となる。これは、現状の収入の最大値(入館者3万人が全員大人と仮定)の315万円を大きく上回り、建設に伴う4億円の投資は、約11年で返済可能である。して、この花火博物館の設置の効果としては、花火観光の通年化や博物館の来場者数の増加が挙げられる。さらに、亀城公園やまちかど蔵も近く、それらへの波及効果も期待される。

新治地区

コンセプト

防災機能を持つ農業先進地区

現状・課題

課題班の結果から,桜川が氾濫した際,中心市街地である土浦駅周辺はおおむね3~5m程度の浸水が想定されていることが分かった.そのため,有事の際に防災拠点としての役割を果たすことが出来なくなる可能性がある.ところが,堤防の増強は莫大な費用が掛かるため,ハード面での対策が進んでいないことが課題として挙げられる.

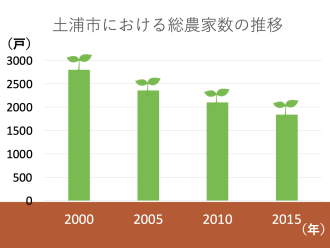

一方で新治地区は市内で最も老年人口率が高く農業従事者が減少している.そのため,今後,桜川周辺の田園地帯が耕作放棄地となる可能性がある.

田んぼダム

田んぼダムとは大雨時などに上流の水田に一時的に水をため、下流の洪水被害を軽減するというものだ.新治地区にある桜川沿いの水田地帯において導入することで,中心市街地への被害を緩和する効果が見込める.(取り組み面積:桜川沿い約65ha 交付金:約400万円)

スマート農業

スマート農業とはAIやIoT,ロボットを用いた次世代型農業の事だ.効果としては省力化・雇用時間の削減・人員削減・高品質化・減農薬といったことが見込まれる.これにより,農業従事者の減る中で耕作放棄地が増え,田んぼダムが機能しなくなることを防ぐ.

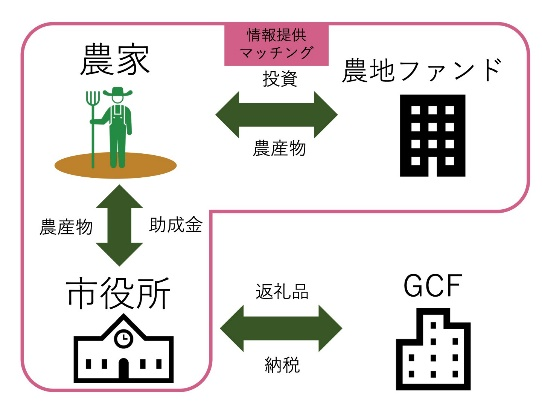

スマート農業促進の為にGCFと呼ばれる自治体によるクラウドファンディングを利用し,農家に対しスマート農業のためのデバイスを提供する.また,企業が農地を所有・投資する農地ファンド促進の為に市が情報提供・マッチングを行う.

南部地区

コンセプト

さらに住み良い街へ

現状・課題

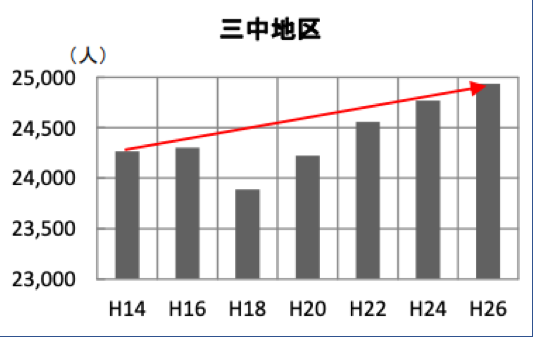

南部の現状として、強みと弱み大きく分けて2つの点が挙げられる。強みとしての南部の現状は、暮らしに適した環境が整っていることだ。南部は土浦の中でも都心に近く、アクセスが良い。また、電車なら常磐線、車なら常磐自動車道と国道6号が通っており、道路網の整備状況が優良である。さらに、広域的な公園が存在すること、中高一貫校が多いことも子育て世代にとって重要な点であると言える。実際に土浦市の地区別人口動向分析でも、南部にあたる三中地区での人口増加が数値として現れている。

弱みとしては土浦市内での空き家率の高さが挙げられる。これに関しては課題班の結果から、地区別の全世帯数に対する管理不全空き家の割合が南部にあたる六中地区で高い数値が見られる。管理不全空き家は様々な問題を引き起こす。具体的には、衛生環境悪化・景観の悪化・治安の悪化・生命身体への被害の恐れなどの外部不経済の発生と土地利用の非効率化としての問題だ。

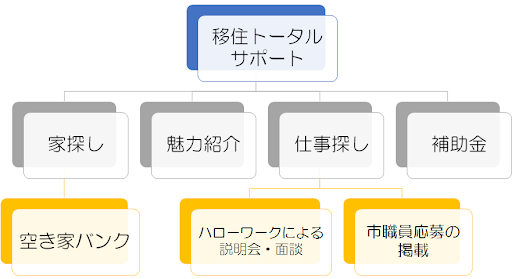

移住トータルサポート

これらの管理不全空き家によって引き起こされる問題を解決し、南部での生活の質をさらに向上させるために提案するプロジェクトが移住トータルサポートである。ここでは、家探しに始まる仕事探しや土浦の魅力紹介など、移住に関することを総合的にサポートする。また、家探しでは空き家バンクの作成を提案する。空き家バンクは既に全国約500の市町村が立ち上げており、土浦での導入も必要であることが考えられる。 このプロジェクトを通して、南部の暮らしの利便さに惹かれた人達にとって安心して移住できる基盤づくりが行われ、さらに課題である空き家を活用されることが期待される。 将来像としては、空き家のもたらす外部不経済が解決することで生活の質が向上し、流入人口の増加と流出人口の抑制がなされること、さらに住み良さが向上し、賑わいが生み出されることを目指している。

北部地区

コンセプト

産業連携による地域ブランド創出の拠点

現状・課題

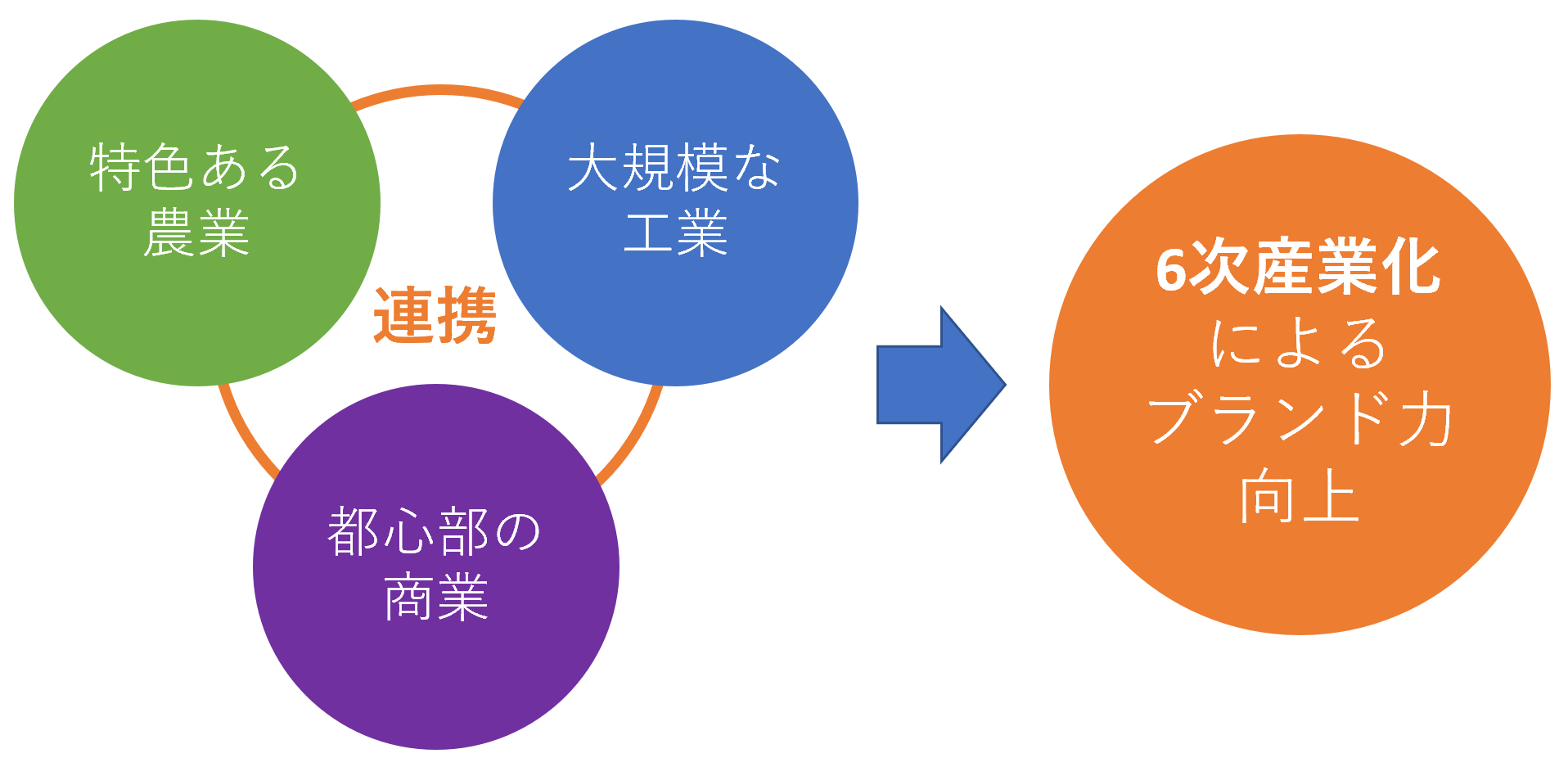

北部地区の特徴として、レンコンに代表される特色ある農業・大規模な工場の立地・神立駅を中心とする都市部の存在が挙げられる。

これらを北部地区の強みとして捉え、3分野の連携を強化することにより、北部地区を、地域ブランド力を向上させる拠点とし、土浦市全体を更に賑わいある街にすることを目標とする。

六次産業化の促進

第一次産業・第二次産業・第三次産業の3分野の連携によるブランド力向上の手法として、土浦市による6次産業化の促進を行う。6次産業化とは、農作物の生産者が加工(第二次産業)やブランディング・流通・販売(第三次産業)の段階にまで関わり、相互に連携することで、生産物農作物に付加価値を加える取組みである。そのような事業者の取組みを、土浦市がサポートすることにより、地域ブランド力の向上を目指す。

第一次産業の事業者に対して市は、レンコンの収穫体験といったアグリツーリズムの事業に対する補助を行う。これにより、土浦ブランドに触れることができる機会を増やす。第二次産業の事業者に対しては、工場見学ツアーの事業に対する補助を行い、また、アグリツーリズムとの連携を行うことで、土浦ブランドへリーチの拡大を狙う。第三次産業の事業者に対しては、土浦ブランドを取り扱うことに対する補助を行い、住民・観光客双方に対してその魅力を伝えることを狙う。これらの取り組みによって、北部地区から土浦市のブランド力を向上・発信する。