地区別構想

中心地区

「にぎわいのある『土浦の顔』を取り戻す」

現状

中心市街地にはかつて丸井や西友などの百貨店があり、地域の顔となっていた。

しかし郊外や周辺地域に大型商業施設が開店し、商業機能は中心から郊外へと移っていった。

これにより中心市街地のにぎわいが喪失したと考えられる。

現在ではシャッター街が目立ち、ヒアリングでは「中心市街地がさびしくなった」という声が聞かれる一方、駅前に市役所が移転、新図書館の建設などにぎわいを取り戻す地盤が整いつつある。

ポテンシャル 「土浦高架道」

中心地区にはいわゆる発展時代の土浦の面影を残す構造物がいくつか見られる。

その中でも土浦高架道は他の都市にはない土浦独特の象徴である。

この土浦高架道は1985年に開催された筑波科学万博の輸送道路として建設されたものであり、県道土浦学園線の田中付近から土浦駅東口までを繋いでいるが、現在ではあまり利用されていない。

土浦高架道の北側には川口田中線が現在建設中であり、開通すると高架道を通らずに土浦駅の東側からつくば方面へ行くことが可能になる。これにより土浦高架道はさらに利用されなくなることが予想される。

そこで私たちはこの土浦高架道をポテンシャルとし、以下の施策を行う。

提案 「土浦高架道天空公園化計画」

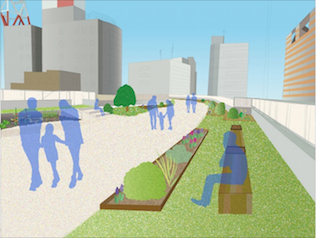

土浦高架道のうち駅東口からTCビル付近までを天空公園として整備し、それ以外は高架道の機能を残し駅の西側で乗り降りできるようにする。魅力ある市街地の展望空間とし、土浦の誇る新たなランドマークを生み出すとともに市民が愛着を持てる空間とする。これによって、にぎわいを取り戻しつつある駅前市役所や新図書館付近だけでなく、衰退しているモール505やTCビルにもにぎわいを広げる。

成功事例としてはニューヨーク市の「ハイライン」が挙げられる。ハイラインは廃線鉄道高架橋を公園に転用したもので、土浦高架道でも街ににぎわいをもたらす可能性は十分にある。

土浦高架道(現在)

土浦天空公園イメージ

<天空公園のアクセスイメージ>

地上から離れた天空公園へどうやってアクセスするか。

まず現在の土浦高架道には稼働していないエスカレーターが存在する。

このエレベーターを稼働させることで地上と天空公園の動線を確保する。

またモール505の3階から天空公園へ階段橋を整備し、現在モール505にあるエレベーターと併せて使うことで、地上〜モール505〜天空公園のアクセスが可能になる。

天空公園へのアクセスイメージ

<天空公園のイベント利用>

普段は公園として利用するが、独特の空間を生かしてイベントで利用することが可能である。

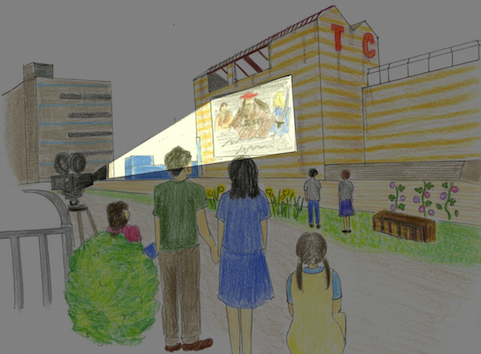

〜映画祭〜

TCビル(土浦セントラルシネマズ)の壁面をスクリーンとした夜の映画祭の開催。TCビルが映画館であることを生かしたイベントである。

〜土浦産業祭〜

現在土浦産業祭は土浦高架道の下の広場で行われているが、これを天空公園上で行うことで青空の下で開催することができる。

映画祭のイメージ

新治地区

「資源を活用し、新たな人々を呼び込む」

現状

新治地区においては近年、人口減少と少子高齢化が進んでいる。

2015年4月時点の人口は8701人、高齢化率は31.1%となっており、グラフからもその様子が読み取れる。

また空き家の増加も問題となっており、土浦市役所安全課へのヒアリングでは「肌感覚として空き家は年々増加している」という回答を得られた。

このことから新治地区では過疎化が進行しているのではないかと考えられる。

画像(人口と高齢化率のグラフ)

ポテンシャル 「豊かな自然資源・独特のレクリエーション・立地条件」

新治地区は山に囲まれ蕎麦栽培、稲作、果樹園など豊富な自然資源が存在する。

また、霞ヶ浦の船やパラグライダーといった体験型のレクリエーション施設に近い。

さらに新治地区は都心から車で約1時間という好立地条件にある。

これらの自然やアクティビティー、地理的側面をポテンシャルとし、以下の施策を行う。

新治の自然

提案 「学校に泊まろう!計画」

新治地区においては市立小学校適正配置実施計画により、平成30年に3つの小学校が統廃合される。

そのうち小町の里など自然資源に近い山ノ荘小学校を施策の拠点として活用する。

ターゲットは都心在住の人々とする。

<山ノ荘小学校の役割>

山ノ荘小学校はパラグライダー実施場所や小町の里、また山の自然資源の近くに位置する。

また霞ヶ浦からもさほど遠くない。

そこで小学校を観光の拠点とし、パラグライダーや農業体験、新治だけでなく霞ヶ浦の自然資源を楽しんでもらう。

その上で小学校を宿泊できるよう居室化する。小学校の居室化の事例としては徳島県上勝町が挙げられ、居室化は可能である。また特別室はそのまま生かし、図工室はDIY作業室、家庭科室は共同キッチンとして利用する。

居室化の事例(徳島県上勝町)

おおつ野地区

「医療とともに成熟」

現状

おおつ野地区には協同病院が2016年3月に移転し、その周辺には新しい住宅地が広がる一方、周辺の田村・沖宿地区には古くからの集落が立ち並び、レンコン農業が盛んである。

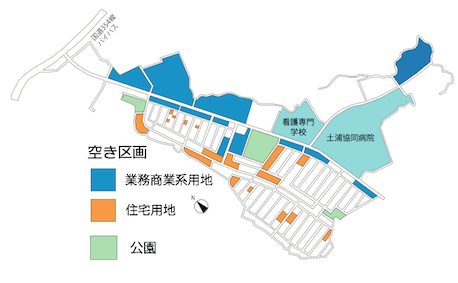

おおつ野地区は1989年に土地区画整理事業が開始し、1998年の区画の分譲が始まったが、それから20年経つ今でも多くの空き区画が存在している。

また沖宿地区でヒアリングを行ったところ、「おおつ野地区との交流はない」といった声が聞かれた。

おおつ野地区と周辺集落は距離的には近い関係にあるが住民同士での関わりは少ない。

おおつ野地区の空き区画

ポテンシャル 「協同病院」

移転が決まっている協同病院では「メディカル・エコタウン」を構想として掲げている。

これは病院が地域の再生や活性化、医療の拠点として機能することを目標にしているものである。

私たちはこの構想にのっとり協同病院をポテンシャルとし、医療を核とした以下の提案を行う。

建設中の協同病院(おおつ野地区)

提案 「医療関連産業の研究機関の誘致」、「まちぐるみでの健康促進イベント」

2つの医療に関連する施策を行うことでまちが医療とともに成熟する。

<医療関連産業の研究機関の誘致>

業務商業系用地の空き区画に研究機関を誘致することで空き区画の問題が解消される。

また誘致により研究者などの安定的な雇用が創出され、また雇用者の住宅需要が増加する。

おおつ野地区は立地条件も良く、周辺には筑波大学、県立医療大学などの教育機関、筑波大学附属病院、東京医科大学茨城医療センター、地区内には協同病院などの医療機関が多く、「研究機関」「教育機関」「医療機関」での連携が可能となる。

茨城県の優遇制度を利用すると税の免除、融資、奨励金を受けられるため、企業の進出はしやすい。

<まちぐるみでの健康促進イベント>

これは医療・健康をテーマとする定期市をおおつ野地区内の樫の木公園で行うものである。

定期市では周辺集落の農家による地元野菜や郷土料理の販売、病院の医師や看護師による健康教室や血圧測定、誘致した研究機関による医療機器の宣伝や体験などを行い、これをおおつ野内外の住民が利用することを想定している。

定期市のイメージ

荒川沖地区

「いきいき、元気!荒川沖!」

現状

荒川沖駅前にはかつてショッピングセンターさんぱるが存在していたが2015年1月に閉店した。

駅周辺でのヒアリングでは、「さんぱるの閉店によって車がないと生活できなくなった」(駅前写真店経営者)、「飲食店を案内できない」(駅前まちばんの男性)といった声が聞かれ、周辺住民や駅利用者にとって利便性が低下していることがわかる。

また荒川沖駅の郊外においては高齢化が進行しており、乙戸・乙戸南地区では高齢化率が29.0%、烏山地区では39.0%となっている。

ポテンシャル 「さんぱる」

さんぱるは荒川沖駅前という好立地に位置し、さらに2階部分は歩道橋によって駅と直結している。

また土浦駅までは電車で5分、つくば方面や阿見方面へのバス網も整っており、交通結節点という機能が優れている。

そこで私たちはこのさんぱるをポテンシャルとし、以下の施策を行う。

閉店したショッピングセンターさんぱる(荒川沖駅前)

提案 「さんぱるイキイキ活用計画」

さんぱる1階に商業施設を誘致し駅前の顔をイキイキと、2、3階を高齢者向けのコレクティブハウスとして整備し入居者がイキイキするように整備する。

<2、3階 高齢者向けコレクティブハウス>

コレクティブハウスとは個別住居と共用スペースを持つ住まいのことで、入居者は『隣人以上、家族未満』の関係の中で生活する。

荒川沖郊外で高齢化率が高まっていることから、郊外の高齢者に入居してもらう。

高齢者は将来車を運転できなくなっても、電車やバスといった公共交通での移動が可能になる。

<1階 商業施設>

1階には駅利用者や周辺住民、さらに2、3階に住むコレクティブハウスの住民をターゲットとした商業施設を誘致する。

具体的にはスーパーマーケットやカフェ、薬局が挙げられる。

現在駅前には居酒屋が多く高校生や会社員が待つ施設が少ないため、カフェを待合施設として利用することが見込まれる。

以前のさんぱるとは違ってコレクティブハウスの住民が安定的に利用することで商業経営が成り立つ。

さんぱるの改装イメージ

コレクティブハウスの事例