2014年度都市計画マスタープラン実習2班

地区別方策

地区別構想について

地区別構想は、全体構想との整合性を図るとともに、それぞれの地区が持つ個性を活かしながら、よりきめ細かく地区ごとのまちづくりの方針を定める。地区区分の考え方としては、住民が日常生活の中で生活圏として実感できる範囲をそれぞれの地区としてとらえ、その地区ごとに一体的、総合的な地区づくりの方針を示すことが必要だ。本計画においては、「中心市街地」、「荒川沖地区」、「おおつ野地区」、「新治地区」、「霞ヶ浦」の5つの地域に区分して計画を進めることで、土浦市全体を網羅的に整備する。

図1:土浦市の地区分け

中心市街地

「多くの人が集い、賑わいの絶えない土浦の顔」

ナイスガイ要素

中心市街地では人口・世帯数、商業販売額の推移から中心部の空洞化と商業の衰退が進行していることが読みとれる。こうした衰退の主な原因は、住宅の郊外化とともに若年層の流出、郊外大型ショッピングモールの開業などが推測できる。一方で中心市街地には、亀城公園、花火大会、霞ヶ浦、高校生、カレー等の名産品店など、土浦の地域資源の多くが集積している。 <提案>土浦セレクション

中心地に存在する土浦の地域資源を活かし、魅力の結集により中心市街地の活性化を実現する。そこで図2のように中心市街地に「ゾーン」と「軸」を設定し、地域資源の配置にメリハリを持たせ、ゾーンごとに特色を持った施策を行う。

図2:中心市街地のゾーンと軸

土浦の特色であり顔となる存在の名産品を、モール505の空き店舗にレストランやショップとして集積させ、それにより消費者の選択肢の増加、ブランド性の向上、また郊外店との差別化を狙い、土浦の輝かしい顔となる商業エリアを実現する。 本施策を実現するための店舗の誘致に際し、レンコン、カレー、常陸秋そばなどの土浦の名産品を扱う店舗に対して新規出店、移転・支店の出店いずれの場合も店舗の出店にかかる費用の補助を行う。また、テナントの売り上げに比例して払うテナント料が増減する「オーナー変動地代家賃制」を採用することで、オーナーはテナントに対してリスクとリターンが伴うことになる。この仕組みの下では、テナントの売上が上がればオーナーの家賃収入も増加するため、オーナーとテナント借主が協同で商売に取り組むことが期待され、商業活動のさらなる活性化を実現する。 歴史創成ゾーン

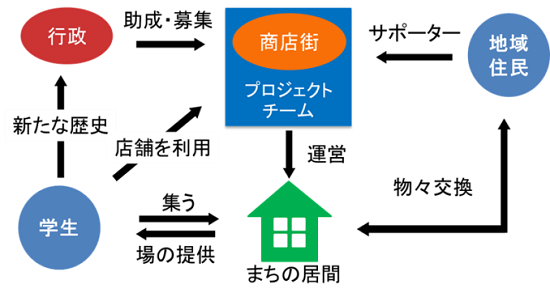

本ゾーンには亀城公園、桜橋商店街が立地し、歴史があり趣のある景観が特徴である。また、近くに学校が多い場所であり、学生は将来の土浦を担っていく存在である。本ゾーンでは「歴史」と「学生」に着目し、これからの土浦の歴史を学生が主体となって刻むゾーンを実現する。そこで、高校生を主なターゲットとし、自由に集い、活動できる場として桜橋商店街の空き店舗に「まちの居間」をつくる。具体的な事業スキームは図3の通りである。土浦市は桜橋商店街に募集をかけて、商店会で構成されるプロジェクトチームを結成し、立ち上げのための費用を助成する。このチームは周辺地域の家庭から要らなくなった家具・生活用品を集め、集まったそれらは学生が自由に物々交換を行えるシステムを採用する。光熱費等のランニングコストは地域住民によるサポーター制度によって賄い、サポーターになると学生でなくても物々交換に参加することが可能になる。「まちの居間」の用途の一例としては、物々交換を通して高校生の自習室、美術展、コンサート、レストラン、シアター等が考えられるが、今まで通過されてきた商店街に「まちの居間」をつくるという施策を通して、本ゾーンはその他にも様々な可能性を持った、新たな土浦の歴史の発祥地となることが期待される。

図3:「まちの居間」事業スキーム

霞ヶ浦においては、魅力的なアクティビティが数多く存在するということから、これらを一カ所で体験できる施設整備を行い、霞ヶ浦観光をより快適に利用しやすいようにする。具体的には、霞ヶ浦観光の中心拠点としてセンターを整備し、ここで各アクティビティで使用可能な共通フリーパスの発行や、受付・予約の一元化を行うなどにより、観光周遊の促進に繋げ、また霞ヶ浦のアクティビティの明確化を図る。さらにアクティビティを「遊ぶ」、「くつろぐ」、「食べる」のようにエリアごとに集約させ、霞ヶ浦をテーマパーク化させる。「遊ぶ」エリアにおいては、遊覧船の発着所の統合、ヨットハーバーや川口二丁目地区整備計画の中で計画されている親水公園などの施設を含めて、霞ヶ浦の雄大な自然を楽しめるエリアに設定する。次に「くつろぐ」エリアにおいては、足湯や休憩施設などを整備することで、霞ヶ浦における癒しのエリアに設定する。最後に「食べる」エリアにおいては、釣り場の整備とともに、廃船を利用した水上屋台を設置し、この屋台では釣った魚を焼いてもらうことができるようにする。以上のような施策を行うことで、霞ヶ浦の中心機能を強化し、アクティビティを利用しやすい環境を創生する。

図4:霞ヶ浦のテーマパーク地図

霞ヶ浦テーマパーク化に関する整備費を想定したところ、土浦市都市整備部都市計画課まちづくり推進室へのヒアリングから、親水公園周辺の整備費が7億4300万円、センター施設整備費が1億円ということが判明したため、これらの合計:8億4300万円を、霞ヶ浦テーマパーク整備費とした。また25年で償却することを考えると、年間3300万円の償却となる。さらに運営費(人件費、清掃費、印刷費、修理費など)について、平成21年度旭川観光協会を参考にして、年間約6000万円とした。以上より、年間費用(年間運営費+年間整備費)は9300万円と想定できる。 さらに、遊覧船料金の平均から2040円をテーマパーク客単価として設定すると、売上は年間1億3257万9600円と想定できる。採算をとるには年間で約6万5000人の利用が必要であり、これは平成19年度土浦市観光客数の約5%にあたる。この程度の集客があれば、この事業の実現が可能と考えられる。

新治地区

「若者を取り入れた新たな農業拠点」

ナイスガイ要素

新治地区は農地面積が多く、市全体の4割を超える生産出荷額を誇っているが、市全体としては農家人口ともに減少傾向にある。また。茨城県全体の農家年齢の割合の推移をみても65歳以上の割合が年々増加していることから、今後、若い世代の元気な農業従事者が求められることがわかる。 <提案>ヤンキー農業

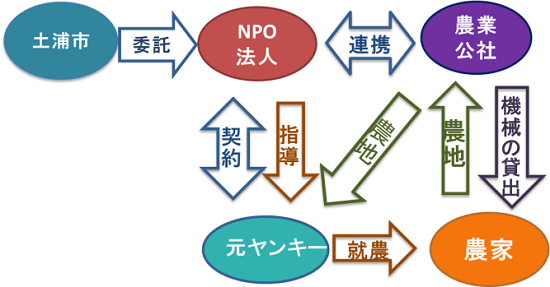

茨城県は「なめんなよ・いばらき県」というヤンキー口調のキャッチコピーを打ち出していたり、ネット調査の「ヤンキーが多そうな県は?」というアンケートで1位に入ったりするなど、ヤンキーのイメージが強いといえる。そこで茨城県の元ヤンキーを対象に農家人材を育成するためのプログラムを提案する。元ヤンキーはインターンシップとして農作物の栽培方法や、農業に関するビジネス研修等を行う。農業公社へのヒアリングより、市内には後継ぎのいない農家や高齢化により管理しきれず余った農地が多く存在していることがわかった。そこで、インターンシップ後は後継者のいない農家へ就農する第三者経営継承の推進や市内の余った農地を安く提供するなど新規就農希望者に対して支援を行い農業従事者の増加を図る。

図5:ヤンキー農業の事業スキーム

おおつ野地区

「誰もが健康でいきいきと暮らせるまち」

ナイスガイ要素

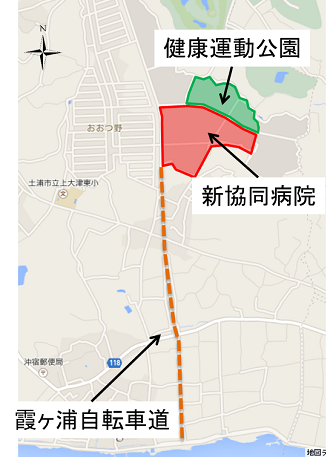

現在真鍋新町にある土浦協同病院が建物の老朽化などの問題解決のため、おおつ野地区に2015年開院を目標に移転することが決定している。これにより地域住民の健康を守る医療拠点となると予想される。 <提案>いきいき健康タウン

幅広い世代が集まり、運動を楽しみ、健康を意識できる健康施設を建設する。移転先の土浦協同病院の隣りに存在する敷地に、室内プール施設を併設した健康運動公園を作る。これは、土浦市満足度調査において住民が土浦に充実させてほしい施設の第2位に「プール」が入っており、その回答者はおおつ野ヒルズに今後増えそうな世代である30代・40代が多かったからである。公園には緑地広場のほかジョギング・ウォーキングコースも整備することで、リハビリに有効な運動をしやすい環境を整える。また、おおつ野ヒルズから霞ヶ浦自転車道まで通じるペデストリアンデッキを建設し、霞ヶ浦自転車道でのサイクリングや散歩を推進する。

これらの運動はリハビリなどに効果的であり、専門医師や健康運動指導士による指導など協同病院との連携を図ることにより、健康的な生活が実現するものと考えられる。

図6:おおつ野ヒルズ周辺図

図7:ペデストリアンの整備イメージ図

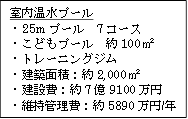

事業の実施にあたり、山口県防府市が試算した事例より土浦市での室内プール建設の実現可能性について検討した。図8は試算したプール施設の概要を示したもので、これと同等の施設を土浦協同病院に隣接する空き地に建設すると考える。以下のように営業形態を設定し、計算した結果、「プールが欲しい」という人の月1,2回の利用があれば、2040年(計画期間)までに採算がとれ、実現が可能となる結果となった

図8:プール施設概要

○週1回休館=年313日

○プール+ジム利用料=700円/人

○来館者数=400人/日→12.5万人/年とすると、

・2040年までにかかる費用は、7億9100万+5890万*25年=約22億7000万円

・2040年までに得られる便益は(700*12.5万)*25=約21億9000万円

○土浦にあったらいい、増やしてほしい施設は?

(複数・自由回答)「平成25年度 土浦市民満足度調査」より…第2位 プール 7.3%

⇒土浦市の全人口 142,059人なので、142,059*0.073=10,370(人) つまり、土浦市で「プールが欲しい」と考えている人は約1万人いる。年に12.5万人の利用者が必要なので、この人たちの月1,2回の利用があれば、実現は可能であると考えられる。

以上の施策により、市民に運動を積極的に促す「スポーツ万能」と、運動が必要な人々に適切な施設を提供して助ける「やさしい」の要素を取り入れる。

荒川沖地区

「子供から大人まで、幅広い世代に親しまれる交流の場」

ナイスガイ要素

土浦市には土浦市社会福祉協議会が行っているふれあい・いきいきサロンと呼ばれる福祉サロンがある。これは、町内単位で地域の住民が協働で活動内容を企画・決定し、ともに運営していく仲間づくりの活動を行うものである。土浦市社会福祉協議会へのヒアリング調査の結果、ふれあい・いきいきサロンは土浦市内で27個あり、荒川沖地区にある「いこい」が最も活動的に行われていることが分かった。このサロンでは高齢者を対象としており、主な活動内容としては、週に1回程度自治会館に集まり、体操や音楽干渉を行っている。 <提案>みんなの家

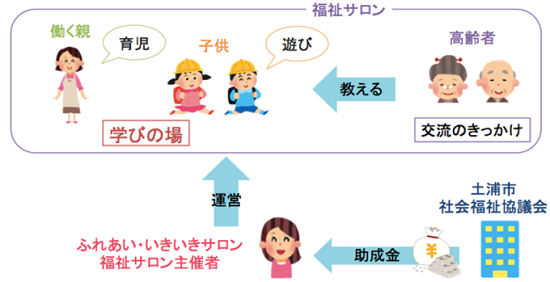

実際にある福祉サロンを活用した誰もが利用できる交流の場として「みんなの家」を提案する。これは土浦市のふれあい・いきいきサロンの活動の一環として行い、活動場の高齢者の元に新たに親と子供を取り入れる。これによって、子供は遊びの先輩である高齢者から古い遊びを教えてもらい、また、親は育児の先輩である高齢者に学ぶといった学びの場が創出できる。普段若い世代と関わる機会が少ない高齢者にとっては、交流のきっかけを生み出すことができる。このような場を設けることによって、子供から大人までといった多世代が互いに学び、交流し合えるきっかけが持てる場所になる。また、ふれあい・いきいきサロンの一つがこのような活動を行うことで、他のサロンでも行ってみたいという意思が芽生え、荒川沖地区から土浦市へと交流が広がっていく。

主体となるのは実際に運営しているふれあい・いきいきサロンの主催者である。現存としての運営方法は、土浦市社会福祉協議会からふれあい・いきいきサロンの主催者へ助成金が支払われ、その助成金を元に活動を行っている。(図6参照)このサロンの活動の中に、子供とその親を取り込み、「みんなの家」とする。活動頻度は月一回、活動場所はふれあい・いきいきサロンが主に活動している場所(主に公民館等)とする。活動の周知は福祉サロン活動の周知方法と同様に回覧板を通して行う。また、現状のふれあい・いきいきサロンは公民館等の場所利用料が無料となっているため、参加者には利用料を取らないことを考える。

以上の施策により、多世代の知識の共有が可能となる「知的」と、様々な世代が交流することができる「フレンドリー」の要素を取り入れる。

図9「みんなの家」事業スキーム

補完計画

「市内のスムーズな交通網の整備」

ナイスガイ要素

全体の補完計画として、人々の回遊性の向上を図る対策を行う。そこで交通面に着目すると、中心市街地には多くの事業所が存在するため、平日朝夕は自動車通勤者による激しい道路渋滞が起きている状況である。そこで、パーク&サイクルライドを提案する。通勤者は、郊外の自宅から中心市街地周辺に建設された駐車場まで自動車で移動し、その後併設された駐輪場で自転車に乗り換え、中心市街地にある会社まで通勤する。

提案の実施にあたっては、虫掛休憩所付近に駐車場・駐輪場を設置することで、通勤者がりんりんロードを通って中心市街地へ移動できるようにする。

さらに、中心市街地内において、施設の移転に伴い今後跡地となる予定の土浦市役所、土浦協同病院、土浦消防署の3つの場所にも、駐車場・駐輪場を設置し、各場所から土浦駅周辺の中心部にかけて自転車専用レーンを整備することで、中心市街地に通勤する各方面からの通勤者を取り込み、より多くの人がパーク&サイクルライドを実施できるようになる。

これにより、交通渋滞の緩和に加え、回遊性の向上効果も期待でき、それをいずれ市全体へと波及させることで人々の動きが活発となり、より活気ある土浦市の形成を目指す。

図10:駅から各駐輪場・駐車場までの地図

○年間時間費用の削減量

・各地点⇔土浦駅までの自転車による時間短縮効果

市役所(300台):約3分、協同病院(700台):約6分、虫掛休憩所(1200台):約1分

・茨城県平均時給 1828円

(180*2*300+360*2*700+ 60*2*1200)*(1828/3600)*365=140,116,200(円)

○年間二酸化炭素排出の削減量

・土浦駅との距離

市役所(300台):1.2km、協同病院(700台):2.0km、消防署(100台):1.2km、虫掛休憩所(1200台):4.2km

・自動車燃費: 1L=10km

・自動車のCO2排出量:1L=2.3kg

(1.2*2*300+2.0*2*700+1.2*2*100+4.2*2*1200)*(2.3/10)*365=1,161,868(kg/年) =1162(t/年)

○年間心臓病医療費の削減量

・1週間に150分の運動により、心臓病のリスクが14%低減(Jacob Sattelmair ScD,2011)

・土浦協同病院の心臓病入院症例数(2011年)

虚血性心疾患:1223例、不整脈:907例

・入院時の医療費平均

虚血性心疾患:745,566円、不整脈:1,375,465円

・中心市街地の就業者数:91,826人

(745566*1223+1375465*907)*(2200/91826)*0.14=7,242,907(円/年) 以上の施策により、運動によりストレスのない爽やかで健康的な移動を実現することのできる「スポーツ万能」の要素を取り入れる。