2014年度都市計画マスタープラン実習2班

土浦市の現状

土浦市の概要

土浦市は茨城県の南部、東京から60km圏内に位置する都市である。隣接自治体は、牛久市、つくば市、かすみがうら市、石岡市、阿見町だ。江戸時代には霞ヶ浦の水運で栄え、戦時中は海軍航空機の基地が設置され、海軍の街としての役割を担っていた。また、古くから茨城県南地域の交通・行政及び経済の中心地としても栄えた。市内にはJR常磐線や常磐自動車道などが存在し、都内へのアクセスが容易なため、戦後はベッドタウンとして発展してきたが、近年は筑波研究学園都市の発展や郊外化などにより、土浦駅前市街地を主として土浦市全体で衰退が進んでいる。また、最近の話題として市役所庁舎移転や土浦駅前北図書館整備が挙げられる。下高津地区に存在する現在の市役所庁舎は、平成27年5月に土浦駅前のイトーヨーカドー跡地へ移転し、駐車場・商業棟を備えた大規模な施設として開庁する予定である。さらに、その近くの土浦駅西口北側の用地に新しく図書館が建設されることも決定しており、土浦駅前を主とした中心市街地は「人が憩い・集い・賑わう」拠点となる空間の整備が進められている。

図1:新市庁舎完成予想図 図2:土浦駅前新図書館

人口

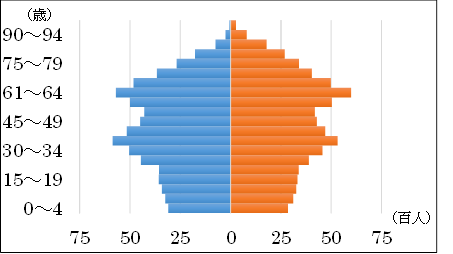

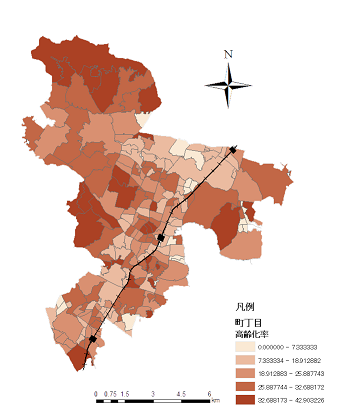

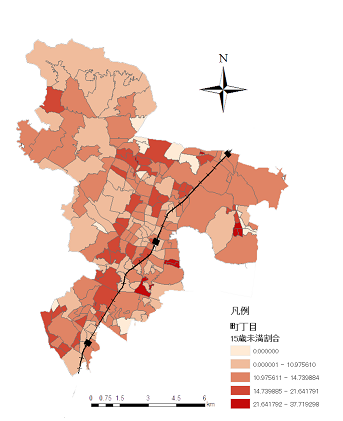

土浦市は、平成26年10月1日現在、人口が142,059人である。図3は年齢別に人口を表した人口ピラミッドである。65歳以上の人口割合は26.1%と県全体に比べて高く、15歳未満の人口割合は12.7%と県全体に比べて低くなっている。後述するが、土浦市の高齢化率は年々上昇しており、今後もさらに少子高齢化が進むことが予測される。また、図4、図5はそれぞれ土浦市の字区域別の65歳以上人口割合、15歳未満人口割合を示したものである。これらより、65歳以上の人々は市の郊外地域に集中し、15歳未満の人々は神立地区、荒川沖地区に集中していることがわかる。

図3:土浦市の人口ピラミッド(2014年)

図4:土浦市の65歳以上人口割合

図5:土浦市の15歳未満人口割合

商業

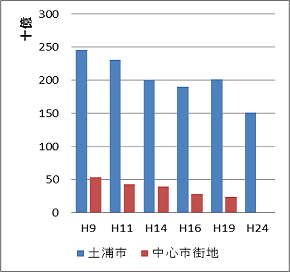

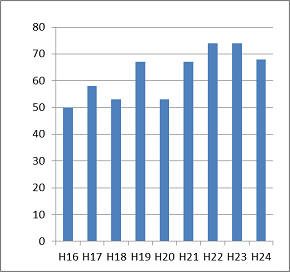

図8より土浦市全体での商業年間販売額はH9年をピークに減少し、H24年までに94,407百万円(39%)減少した。同様に中心市街地の年間販売額も年々減少し続けており、H9年からH19年の10年間で年間販売額は53,572百万円から23,904百万円と55%減で、特に中心市街地での落ち込みが大きいことが分かる。また、近年ではH21年に開業したイオンモール土浦や、つくば市のiiasつくば、コストコ等の郊外の大型ショッピングモールの出店が相次ぎ、中心市街地の商店街の衰退に拍車をかける形となっている。図9の中心市街地での空き店舗の状況をみると、H16年からH24年までに18店舗(36%)増加し、中心市街地での空洞化(図6)が深刻な問題となっている。実際にH26年の10月に行われたモール505での産業祭(図7)を現地視察したところ、活気がなく、空き店舗を有効利用できていない現状が見受けられた。さらに「平成25年度 土浦市民満足度調査報告書」では、中心市街地の整備や賑わい創生に関して、重要度が高いが満足度は低いという結果が出ており、中心市街地の賑わい創出は本市にとって喫緊の課題といえる状況にある。

図6:中心市街地の商店街 図7:土浦市産業祭の様子

図8:年間販売額の推移 図9:中心市街地の空き店舗の状況

工業

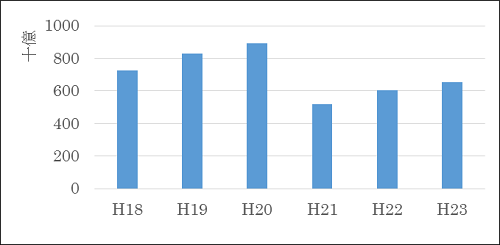

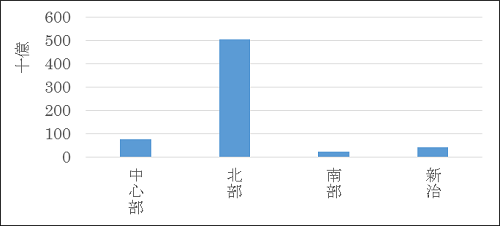

以下の図10は土浦市の製造品出荷額推移を示したものである。平成18年度から平成20年度にかけて出荷額が増加しており、平成21年度に一時的に減少したものの近年では増加傾向にあることがわかる。しかし、平成23年度の出荷額は、平成20年度の出荷額の約7割となっており、ピーク時には達しておらず、今後も発展の余地があると考える。また、土浦市内の工業団地は新治地区に東筑波新治工業団地、北部地区にテクノパーク土浦北、神立地区工業団地、おおつ野ヒルズがあり、土浦市の北部に多くの工業団地が集中していることが分かった。実際に平成25年度の地区別の製造出荷額を見てみると(図11)、北部地区での出荷額が多いことから、北部で工業が発展していることが分かる。

図10:土浦市の製造品出荷

図11:地区別製造品出荷額

農業

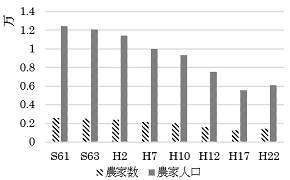

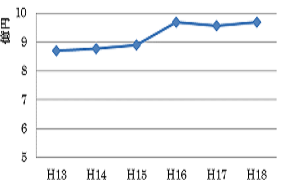

土浦市の農家数は近年ゆるやかに減少傾向にある。また、農家人口は大きく減少し、平成22年には昭和61年に比べると約半減していることが分かる。農業産出額はゆるやかに増加傾向にあり、平成18年では96.8億円でした。土浦の農地の分布については、大きく新治地区と霞ヶ浦地区に分けることができ、その中でも新治地区は土浦市の中で農地の面積が大きく、市内の農業産出額の44%を占めている。主に米、麦、大豆が栽培され、農業が盛んな地域と言える。また、霞ヶ浦湖岸では低湿地帯の特性を活かしたれんこん栽培が盛んに行われ、平成20年度農林水産統計より茨城県は全国の約3割のれんこんを生産し、特に土浦市はれんこん生産量全国一位を誇っている。

図12:土浦市農家人口・農家数の推移 図13:土浦市農業産出額推移

観光

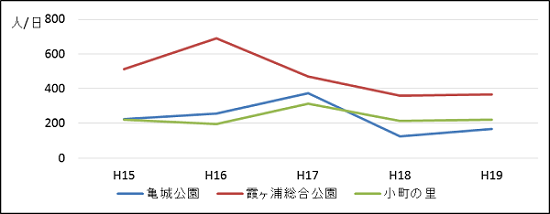

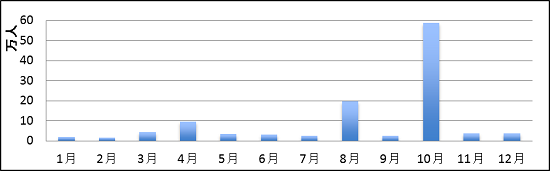

土浦市の観光には、亀城公園やまちかど蔵、小町の館など歴史的な建造物や、霞ヶ浦総合公園や霞ヶ浦遊覧船といった、自然を生かした観光資源などが存在する。図14は市内の観光・レクリエーション施設である亀城公園、霞ヶ浦総合公園、小町の館の3つの施設の入り込み数の推移を表したものであるが、どれも近年減少傾向にあることが分かる。土浦市内では1年を通して様々なイベントが行われており、その中でもさくらまつり(4月)やキララまつり(8月)、土浦全国花火競技大会(10月)などのイベントには、毎年多くの観光客が訪れる。しかし、図15より市内の月別観光客数をみると、前述の3つのイベントが開催される月のみ突出して観光客数が多く、他の月は軒並み低い値となっていることが分かる。つまり、土浦市は観光客の大多数を特定のイベントに頼っている状況であると考えられる。また、土浦市民の意識調査において、土浦が発信できる強みだと思うものの第1位が「豊かな自然」であり、土浦ならではのものでまだ生かされていないと思うものの第1位に「霞ヶ浦」が選ばれているという結果からも、土浦市には観光資源が豊富に存在しているにもかかわらず、それらを活かしきれていないという現状が読み取れる。

図14:主な観光・レクリエーション施設の入り込み数

図15:土浦市の月別観光客数(2013年)