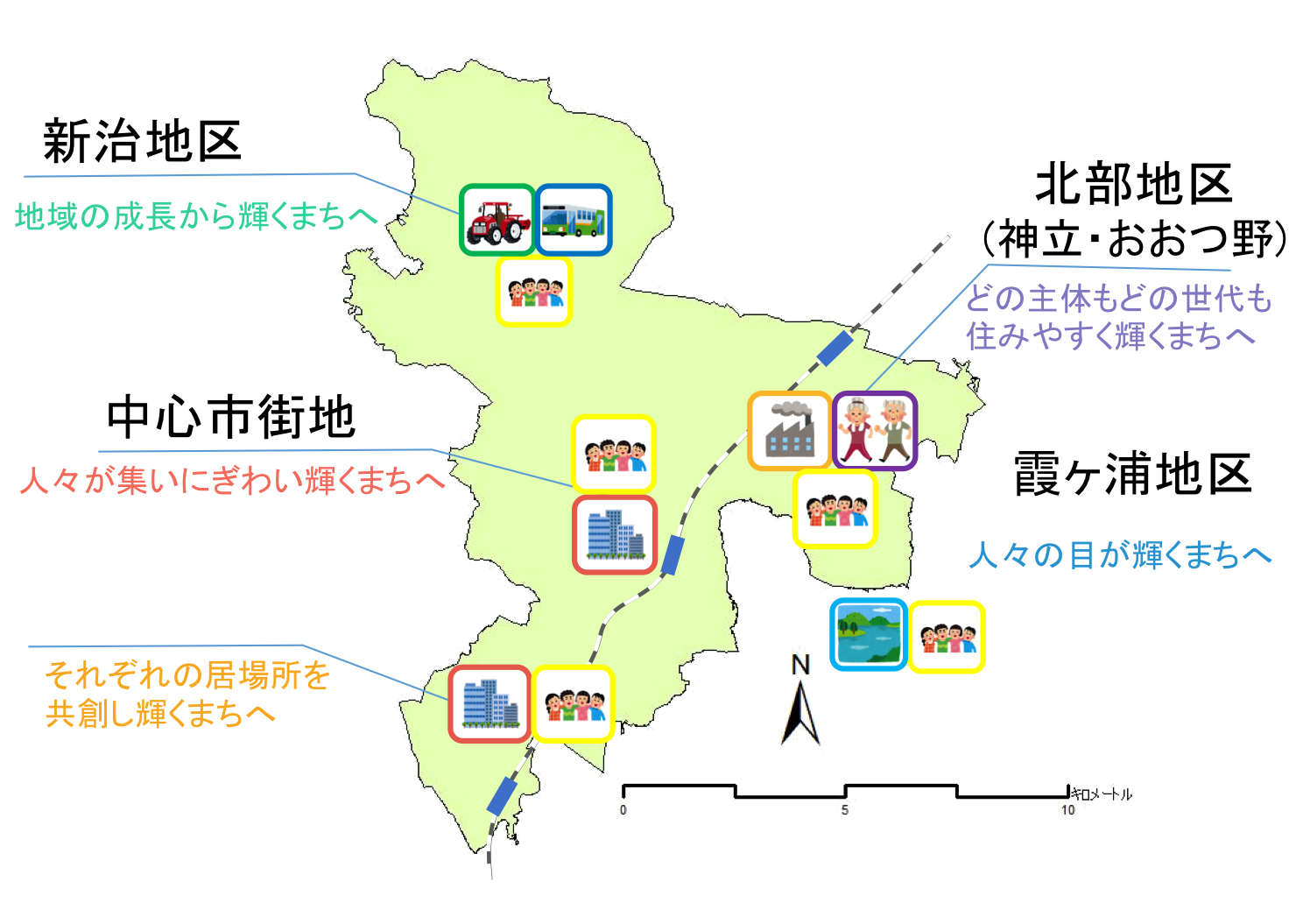

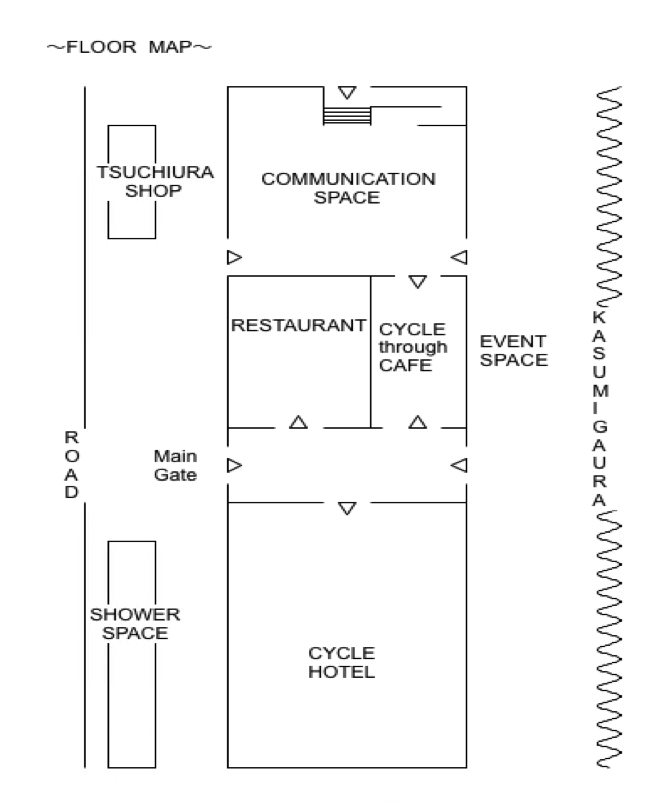

地区別構想について

土浦市を以下のような5つの地区に分け、各地区の特色を活かす地区別の構想を掲げる。

図1.地区別構想

図1.地区別構想

〜人々が集いにぎわい輝く地区〜

1-1 現状・課題

中心市街地は、近年衰退し、にぎわいが失われている地区である。特に、低未利用地を抱える「大和町地区」や、空きテナントで閑散としてしまっている「モール505」は大きな課題となっている。一方で、市役所庁舎移転や土浦駅北再開発など、駅前再編の機運が高まっており、20年後を見据えたエリアの更新が期待されている。

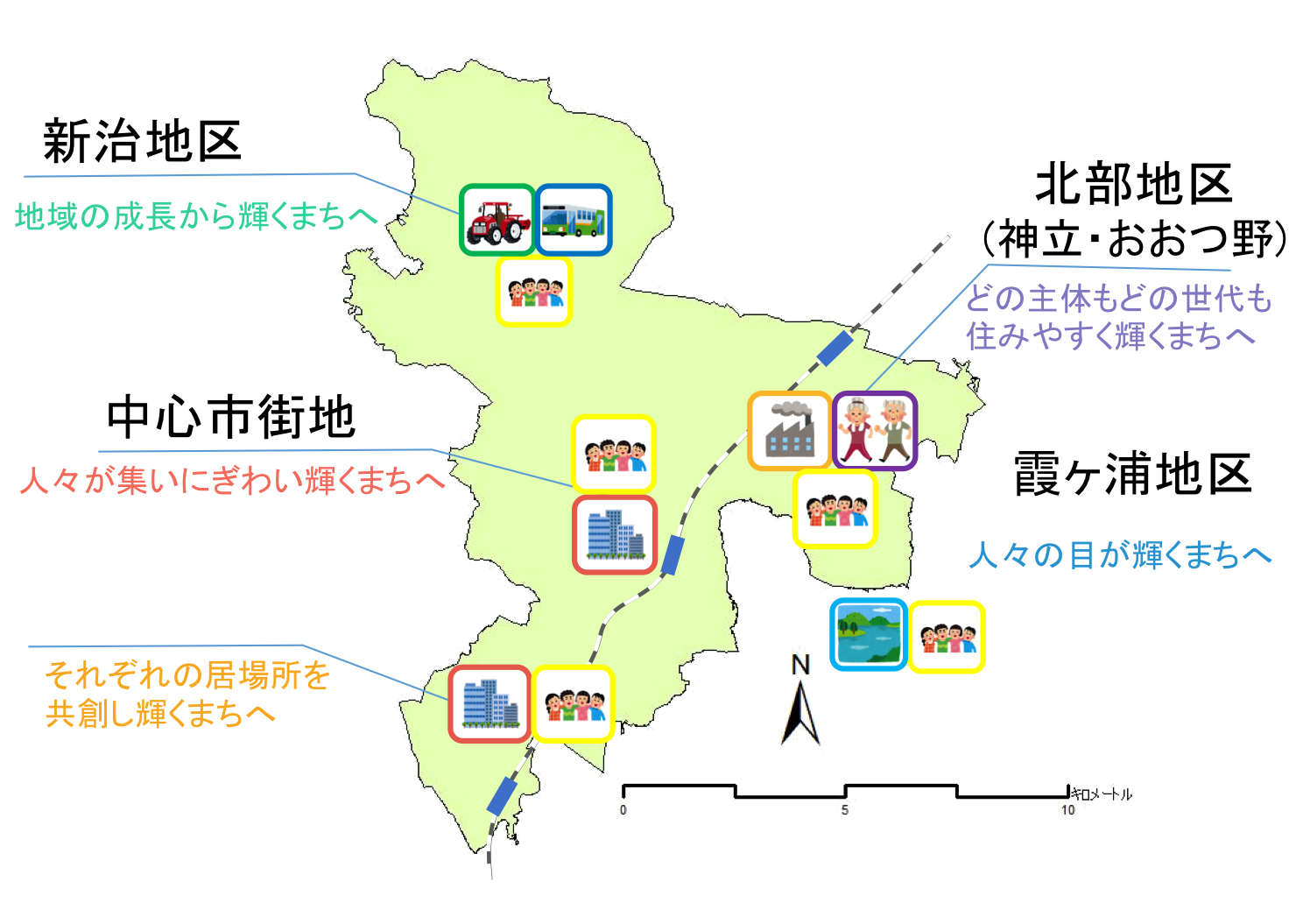

1-2 提案

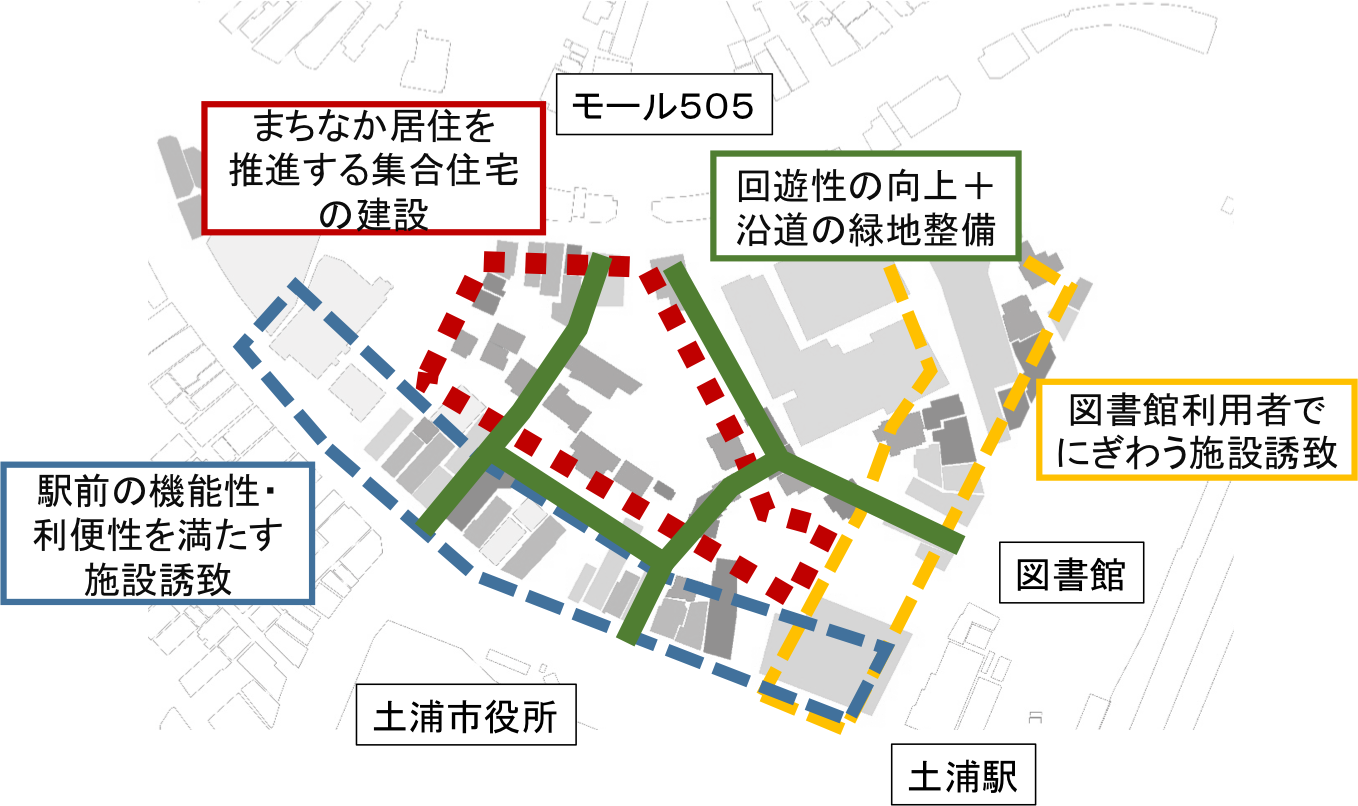

①大和町段階まちづくり

大和町について一体的な整備を段階的に進めていく。本計画の方針は主に以下の3点である。(図3参照)

1. まちなか居住を推進する集合住宅の建設

2. 回遊性向上を図る道路整備と沿道の緑地整備

3. 駅前の機能性・利便性を満たす施設誘致

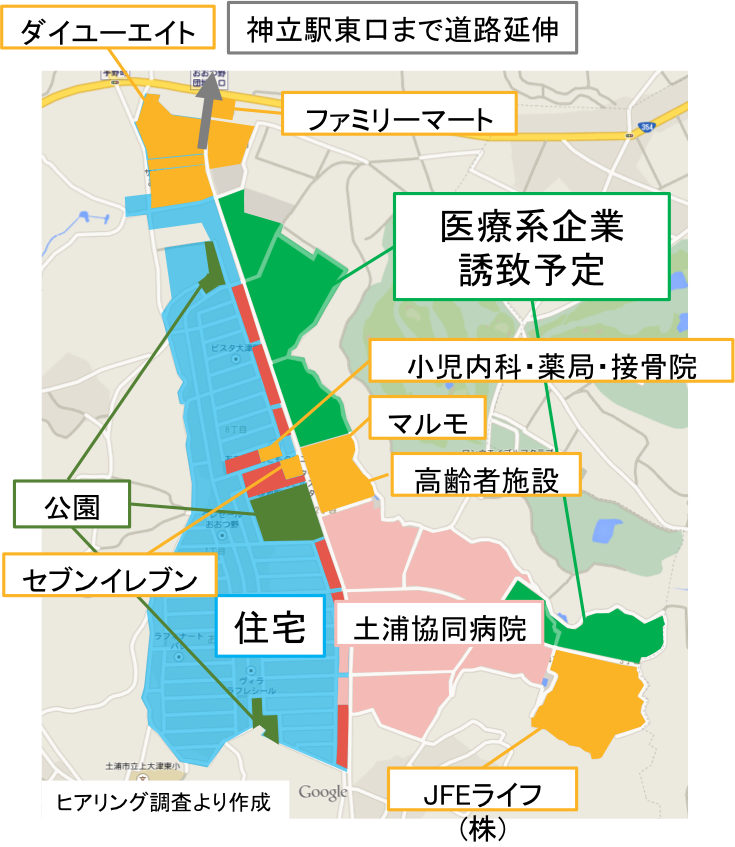

図2.大和町ゾーニング案

図2.大和町ゾーニング案

推進に当たっては、住民と行政とが議論を重ねながら事業を推進する。道路整備を地区内で段階的に進め歩行者の回遊性を高めつつ、集合住宅の建設やまちづくりを行政がサポートしていくことで、にぎわいの創出を図る。

なお、集合住宅の建設に当たっては、地方部における需要の問題から、従来型の手法の成立は容易ではない。そのため、地区の開発手法について、定期借地を活用したコーポラティブハウスを提案する。

コーポラティブハウスとは、地権者と入居希望者が組合を設立し、自ら事業主となって集合住宅を建設する方式のことであり、合理的な価格でこだわりの住まいを実現することができる。また、定期借地とすることで、入居希望者は土地代負担を軽減することが可能である。さらにこの組合に対して、行政がコーディネーターの派遣等各種のサポートをすることで、市民と行政の協働によって実現する。

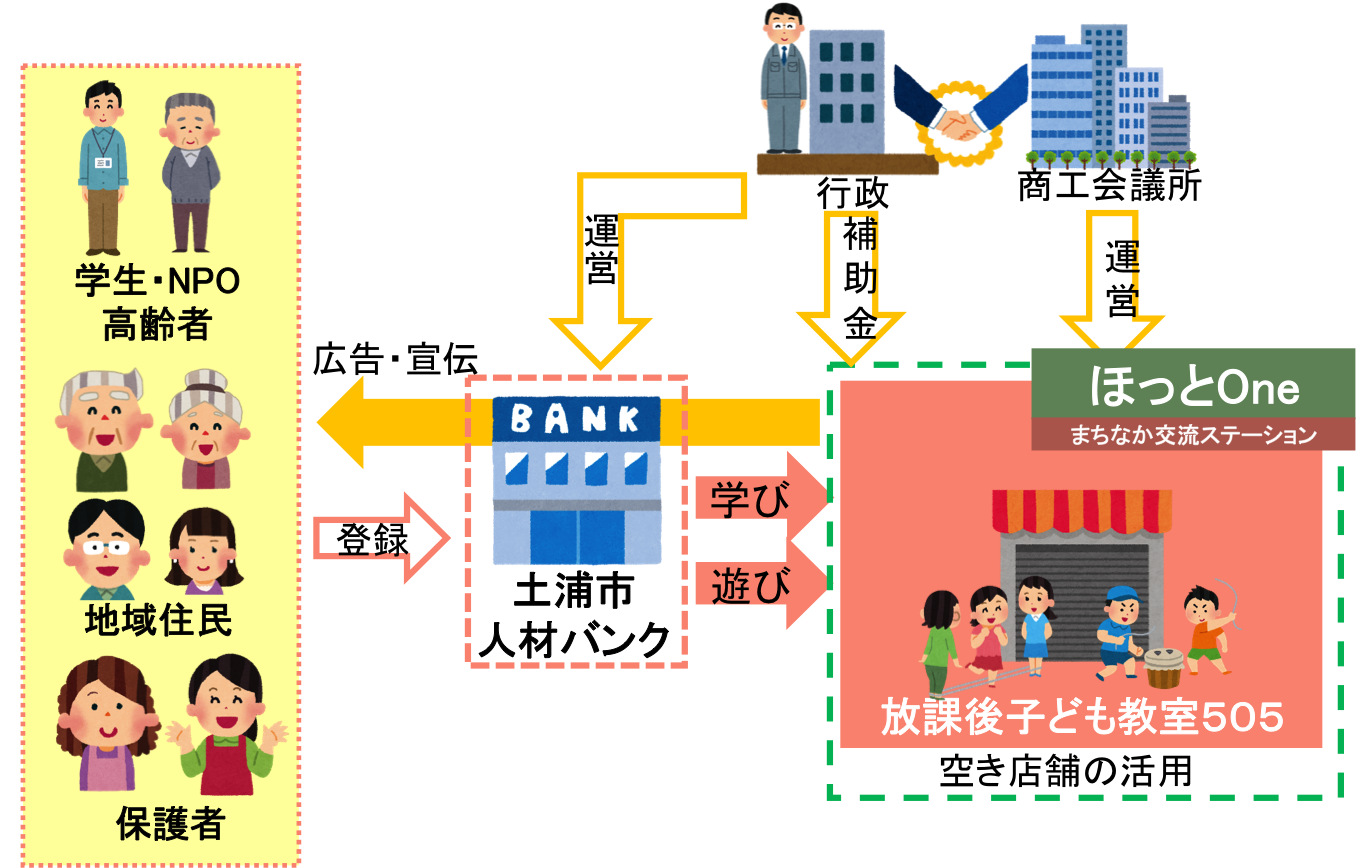

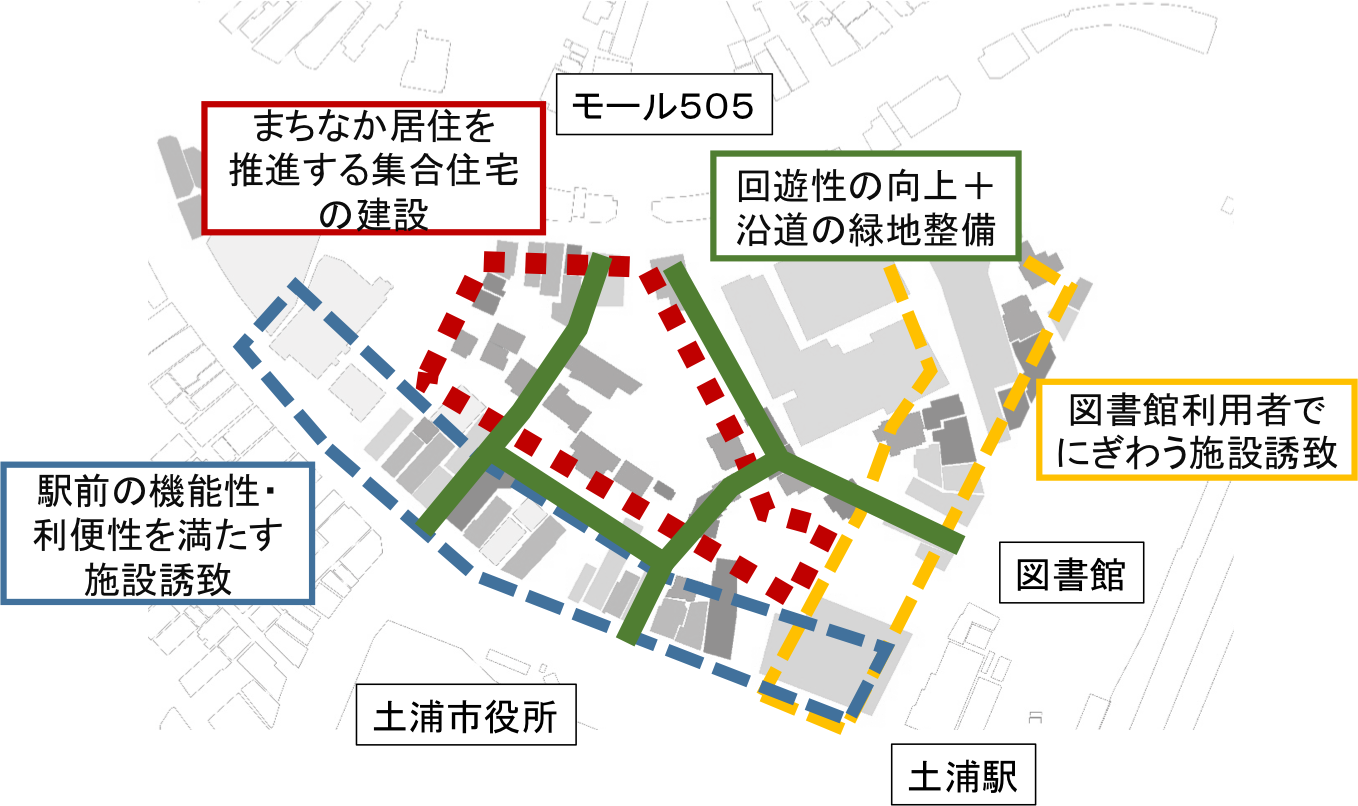

②つちうら子ども教室505

モール505の空き店舗を活用して、子どもたちが集い活動することのできる、遊びと学びの場を設けることを提案する。子どもたちは気軽に訪れて、土浦市の人材バンクから派遣される講師(土浦市民)から、様々な講座を受けることができる。また教室内には保護者などがくつろぐことができるスペースを設け、子どもの見守りのため集まった保護者どうしの交流の場を設ける。子どもをきっかけとして、モール505への関心が高まり、商業主などとの関わりも生まれることで、モール505のにぎわい創出への波及が期待される。(図4参照)

図3.「つちうら子ども教室505」マネジメントフロー

図3.「つちうら子ども教室505」マネジメントフロー

〜どの主体もどの世代も住みやすく輝く地区〜

2-1-1 現状・課題(神立)

北部地区には多主体・多世代の人が住んでいることが挙げられる。神立駅西側には昔から市の発展を支えてきた土浦・千代田工業団地が位置しており、その近隣には住宅地が存在する。工場と住宅地が近接していることが特徴である。また、北部地区南側には土浦ニュータウンおおつ野ヒルズ住宅地として開発されており、近年未就学児や小学生の子供を持つ子育て世代が続々と入居している。しかし、おおつ野ヒルズ周辺には昔からの集落が残り、高齢化の進行が顕著である。平成28年3月には土浦協同病院がおおつ野ヒルズに移転開業する。

2014年12月16日に神立駅周辺および土浦市内の土浦・千代田工業団地周辺において、若い世代から高齢者まで幅広い年代層と、一般住民と工場職員という立場の異なる住民にインタビュー調査を行った。すると、一般住民は工場の近隣に住んでいるのにも関わらず、同じまちの工場に無関心である現状や、工場と住民の交流がほとんどないという現状が浮かび上がってきた。

|

2-1-2 提案(神立)

工場職員も住民も両者が交流をもつことで、お互いを理解し、まちにもより愛着を持つことができると考えた。そのために、「住工共生スマイル制度」を提案する。住工共生スマイル制度は次の①住工共生活動奨励金、②住工共生活動表彰の2つがある。

初めに住工共生活動奨励金という制度を整える。これは、地域住民との交流を図る非営利な事業(以後、住工共生活動)を行う工場に対し、土浦市が住工共生活動奨励金を支給するというものである。この奨励金は講師等への謝金・印刷製本費・会場使用料・備品レンタル料といった諸経費が支給対象となっている。住工共生活動奨励金を受け取った工場には、工場見学受け入れ・工場緑化活動・近隣美化活動といった、地域共生や住民との交流を目的とした事業を行ってもらう。そして年度末には、住工共生活動を行い、地域共生に貢献した工場を土浦市長の名で表彰する制度を整える。

この一連の流れを住工共生スマイル制度として整え、地域共生を目指す工場の活動を支援していく。工場の住工共生活動により、工場と住民の交流を促し、両者が理解し、より自分のまちに愛着を持って、互いが笑顔で暮らせる環境を目指す。

2-2-1現状・課題(おおつ野)

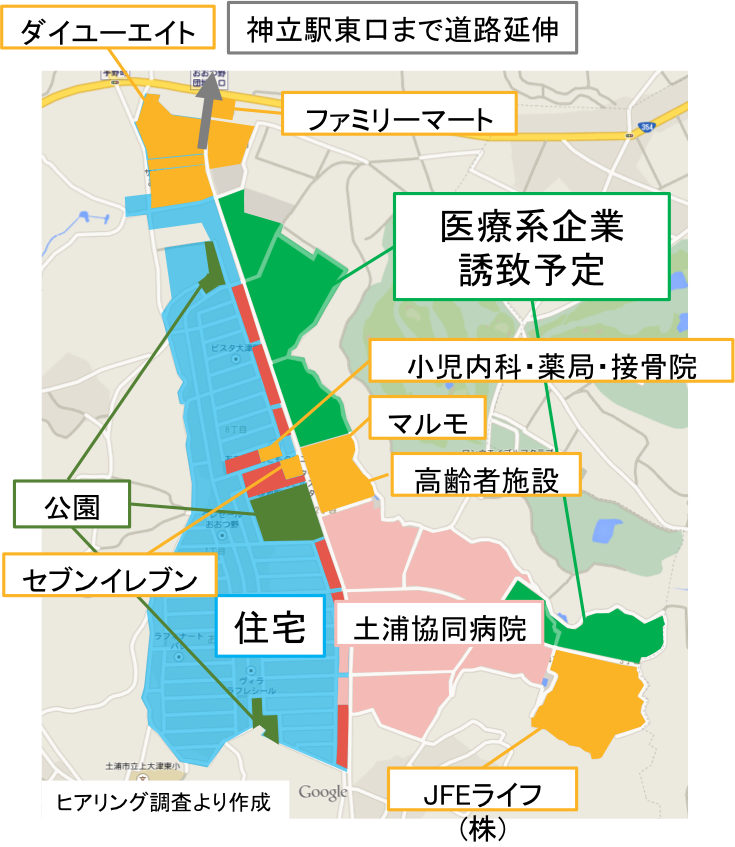

図4.おおつ野ヒルズの概要

図4.おおつ野ヒルズの概要

次に、おおつ野ヒルズ周辺について述べる。土浦市住民基本台帳によると、おおつ野ヒルズ住民の大半は30歳代で未就学児や小学生も多い一方で、おおつ野ヒルズ周辺の菅谷町・手野町・田村町は高齢化率が約30〜40%と高い。2014年12月16日にJFE商事(株)にヒアリング調査を行ったところ、移転してくる協同病院は県南の医療拠点となり、それに伴い商業施設の立地が続々と決まっている一方で、現在おおつ野ヒルズ内に保育園がない。(図5参照)

|

2-2-2提案(おおつ野)

そこで、健やかホームの建設を提案する。健やかホームの建設には「子育て世代の支援」と「高齢者の健康増進」「子育て世代・高齢者の交流」という3つの目的がある。健やかホーム1階には保育所と学童機能を併せ持った施設を設置し、未就学児や小学生の子供を持つ子育て世代を支援する。健やかホーム2階は高齢者憩いのスペースを設置する。健やかホームの敷地内には交流広場を設け、子供向け遊具と健康遊具を設置し、子供も遊べてかつ高齢者が日常から健康を意識できる環境を整える。健やかホームでは、土浦市が高齢者ボランティアを呼びかけ、定期的に子育て世代と高齢者が交流できるイベントを開催することで、子育て世代を支援しつつ高齢者が元気でいられるような施設を目指す。

〜それぞれの居場所を共創し輝く地区〜

3-1現状・課題

荒川沖駅周辺を対象にした現地調査では、通学・通勤者の拠点である荒川沖駅、数多くの空き空間の存在、東西地区の分断を感じられた。アンケート調査は、小学生年代の子供を持つ荒川沖駅周辺に暮らす家庭(N=42)を対象に実施した。その結果、「レジャー・娯楽施設が少ない」、「空き店舗の改修を学生らの体験の場として提供することに興味がある」ことが明らかとなった。3月には「上野東京ライン」が開通予定で、より東京方面へのアクセスがしやすくなり、空き空間活用の可能性も兼ね備え、さらには大学生の存在があることは、南部地区が空き空間活用の場として輝くポテンシャルを秘めていることだと考える。

3-2提案

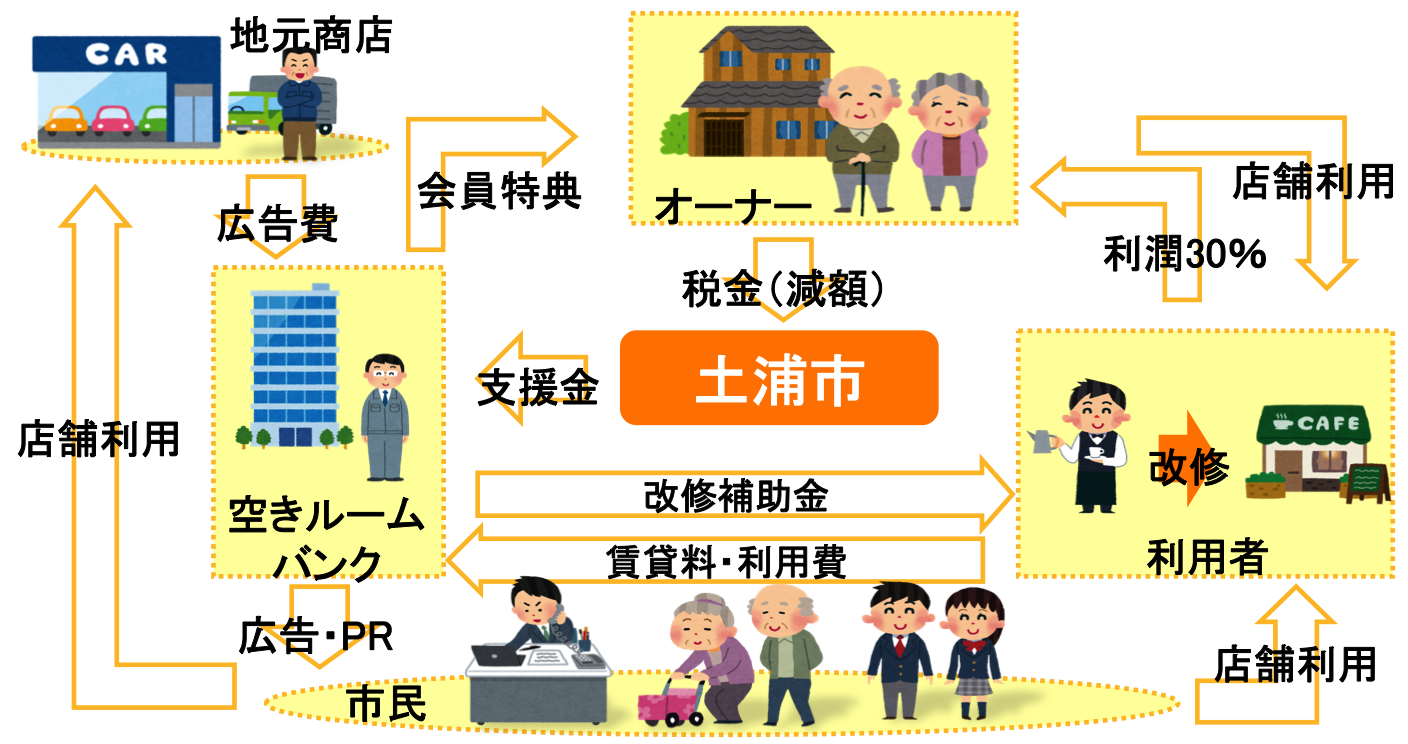

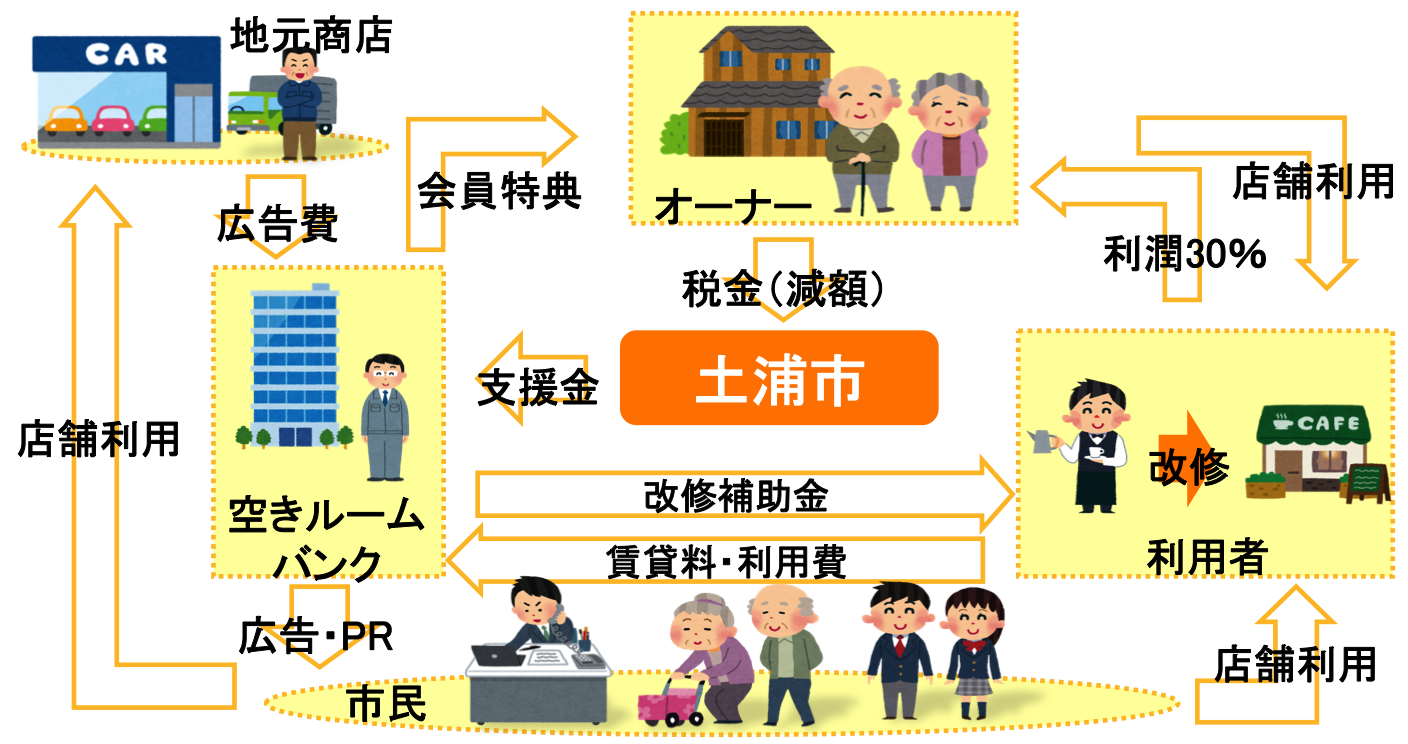

そこで提案するのが「『AKINAI』コンバージョン」である。ここでは、商売があり、飽きることない、そして空きのない空間を創出する。空き空間の活用や集いの場の創出を通して、「エキチカを活用した『AKINAI』空間の提供」をし、荒川沖駅周辺東西地区の一体化を目指す。管理主体として空きルームバンクを設置し、空き空間の斡旋や活用支援といった施策を推進する。減税や空きルームバンクからの補助金などにより、マネジメントが可能なシステムを作成する。(図6参照)

図5.「AKINAIコンバージョン」マネジメントフロー

図5.「AKINAIコンバージョン」マネジメントフロー

西側では「商店街再生計画」を行い、かつてのにぎわいを取り戻す。設計を手掛けた学生らの再訪、空き家活用事例としての見学が見込めるほか、会社員の時間潰しの場、子供が安心して遊べる環境を提供することで、大型ショッピングセンターでは味わえない空間を共有する。(図7参照)

図6.商店街再生計画イメージ図

図6.商店街再生計画イメージ図

東側では「さんぱる新規フロアプラン」を提案する。1階は「デリシャスのフロア」で集いの場として。2階はファッション・雑貨店やイベントスペースを設け、幅広い年代が訪れることができる「ライフスタイルのフロア」。3階は「クリエイティブのフロア」とし、SOHOやアトリエといった個人活動家の拠点地となる空間を目指す。東西地区で協同し一体となることで、さらなるにぎわいを生み出す。

これまで、通勤・通学の通過点であった荒川沖周辺も『AKINAI』空間を提供することで、子供の遊び場、学生のたまり場、会社員の寄り道の場として、「個々の居場所がつながり輝くまち」を目指す。

〜地域の資源を活かして成長する地区〜

4-1現状・課題

土浦市の中でも農業に特化した地域である。一方で、耕作放棄地の増加や農業出荷額の減少など農業の活性化が必要とされている。また、大型車混入率の問題や満足度調査から道路交通環境の改善が求められていることが分かった。この地域には交流の核となる施設がいくつか存在し、それらを活かし市内、市外さらには県外の人とも交流の輪を広げられる。

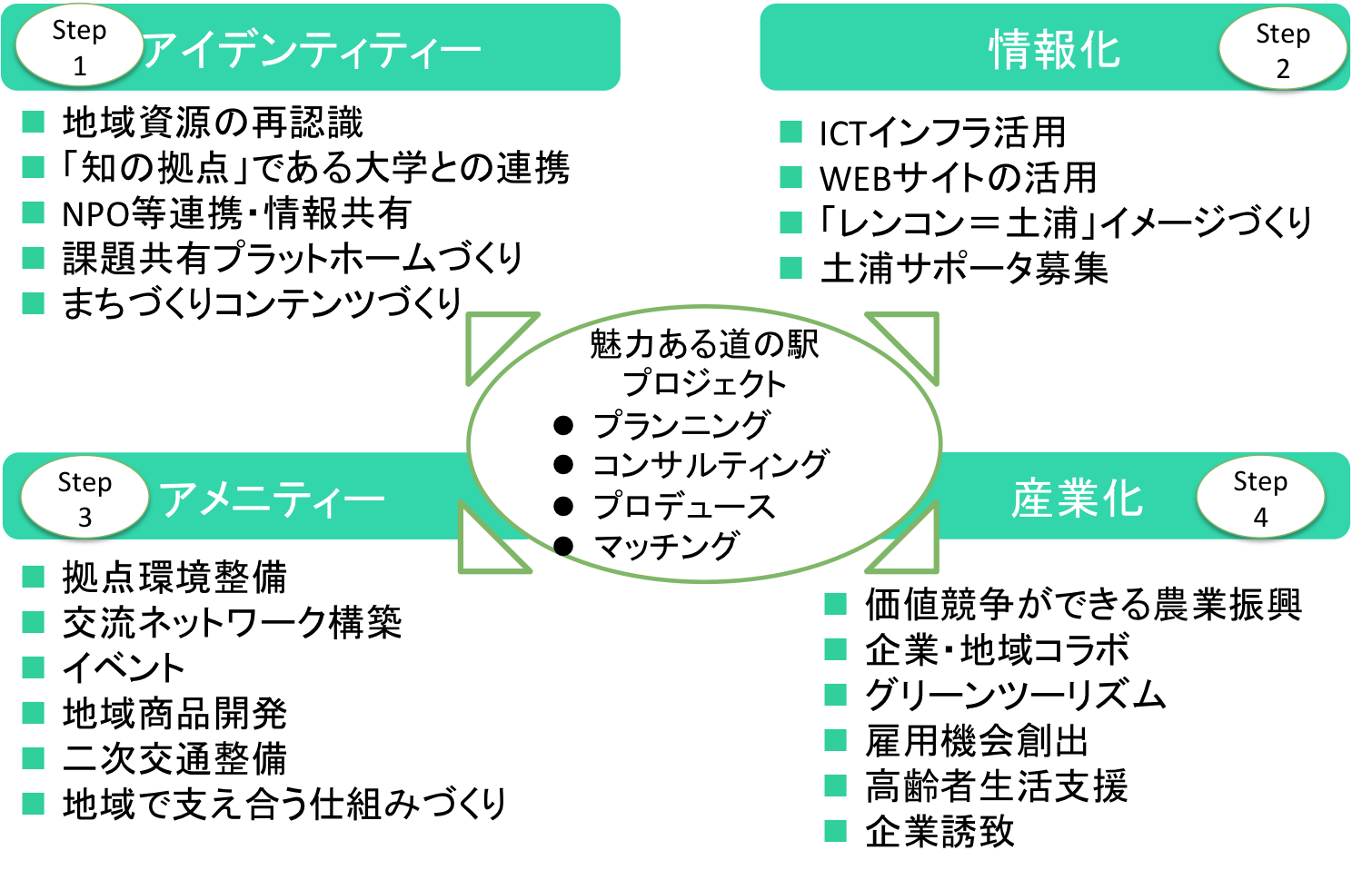

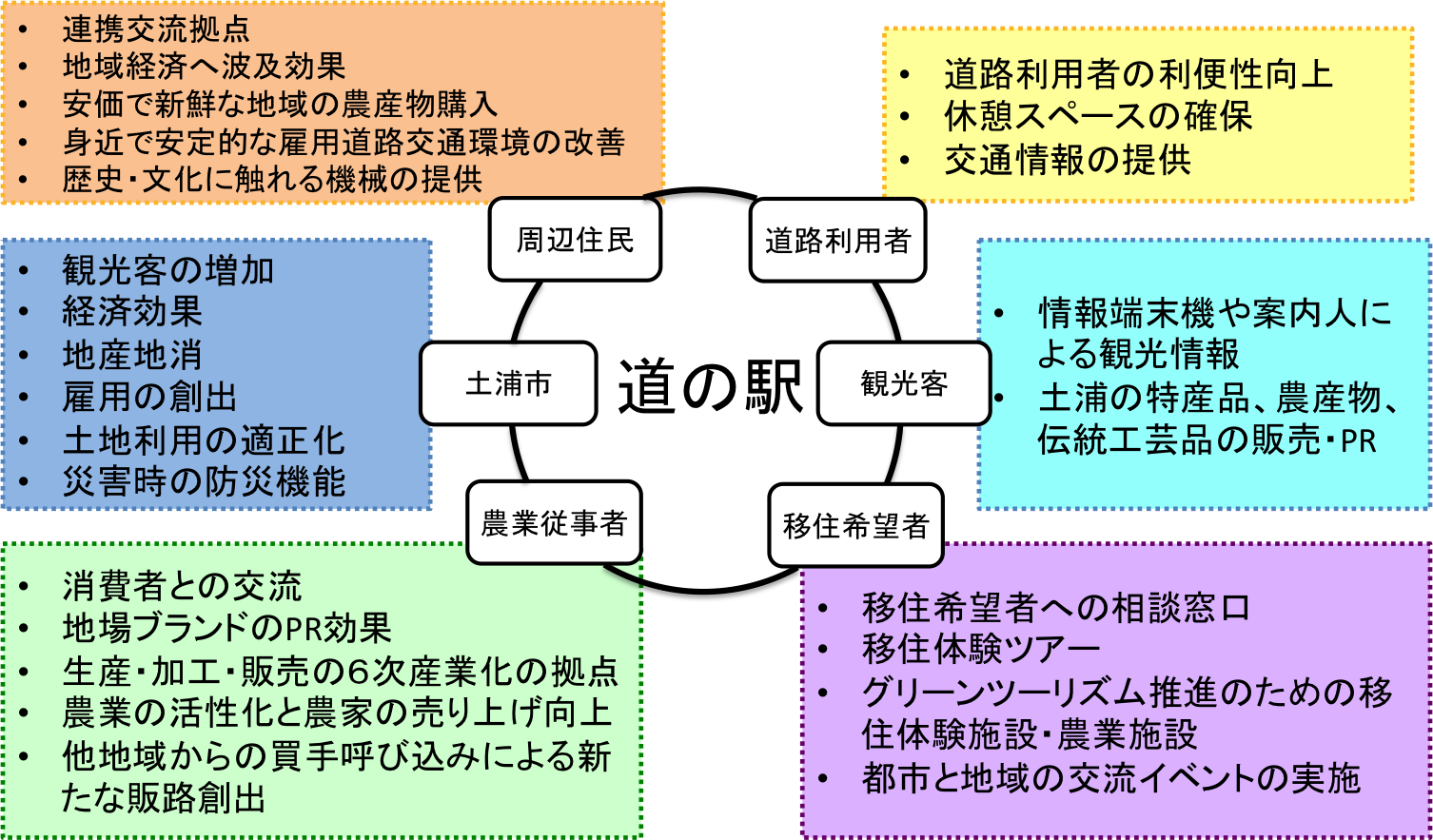

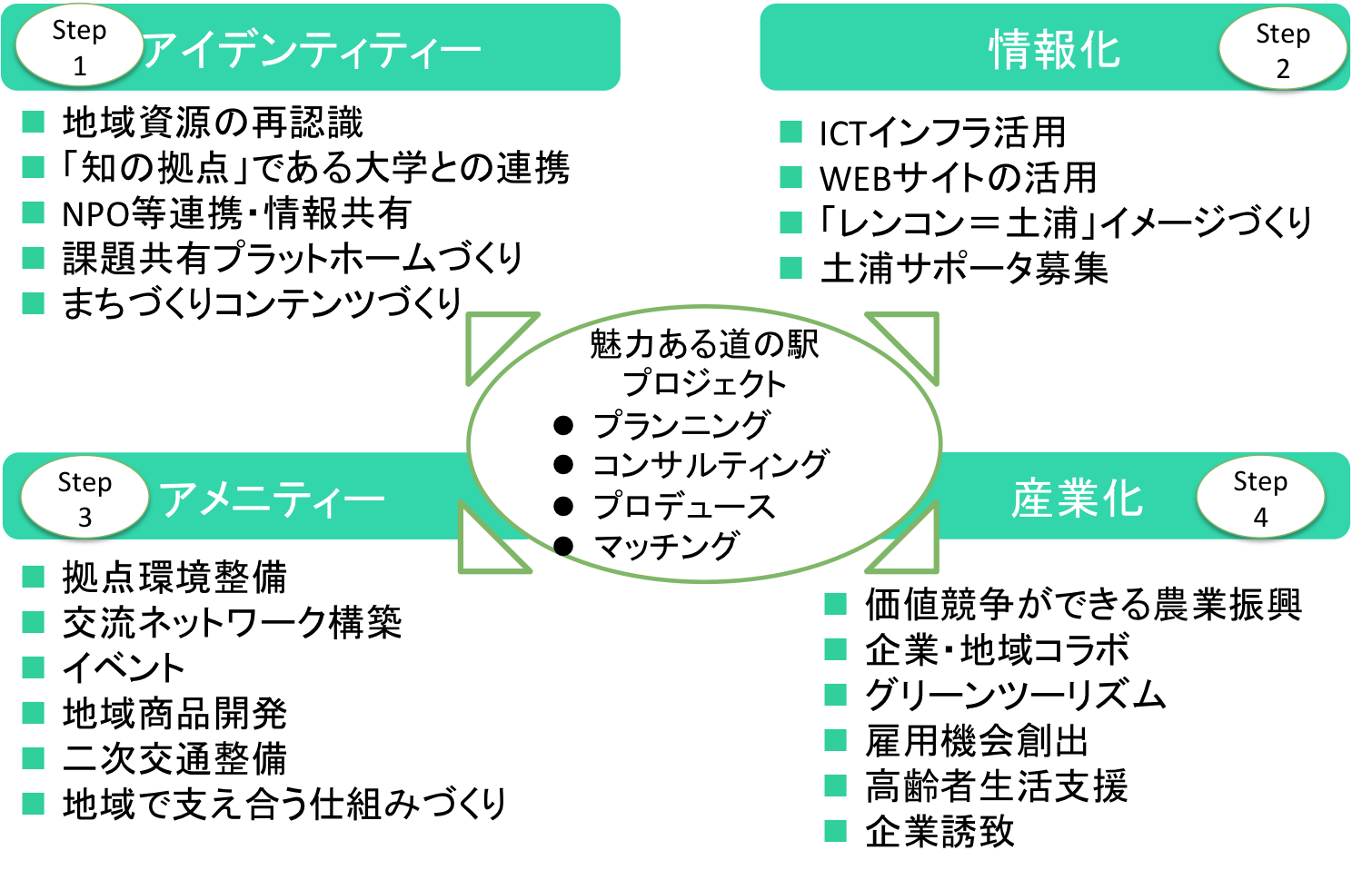

4-2提案

設置場所としては旧新治庁舎、現JA土浦農産物直売所新治店一帯が挙げられる。地域住民と国道6号交通車両の利用を想定するとともに、国道50号線へつながる県道125号線の交通車両、国道6号線への抜け道としてこの地区を通過する車両の利用を想定している。また、県道53号線の通過交通車両を道の駅設置により国道125号線に誘導する狙いもある。当駅は農業機能の強化、土地利用の観点も含めJA土浦に委託管理をする。全国の道の駅の管理者の約半数が民間会社やJAであることもその理由である。

先日、国土交通省が大学、道の駅の連携の強化を発表した。インターンシップの受け入れや派遣を通じて、地域の将来活性化の担い手を育成することが目的である。それらの機運もうまく活かしていきたい。

耕作放棄地の解決案として農家の方に道の駅へ耕作放棄地を提供してもらう。道の駅側は中間管理機構の役割をにない、市民農園などとして管理・運営し交流機能の強化につなげる。農家の方はその見返りとして土地の固定資産税の引き下げを受けることができる。農林水産省が耕作放棄地の税率を上げる意向を見せていることを意識した提案になる。(図8参照)

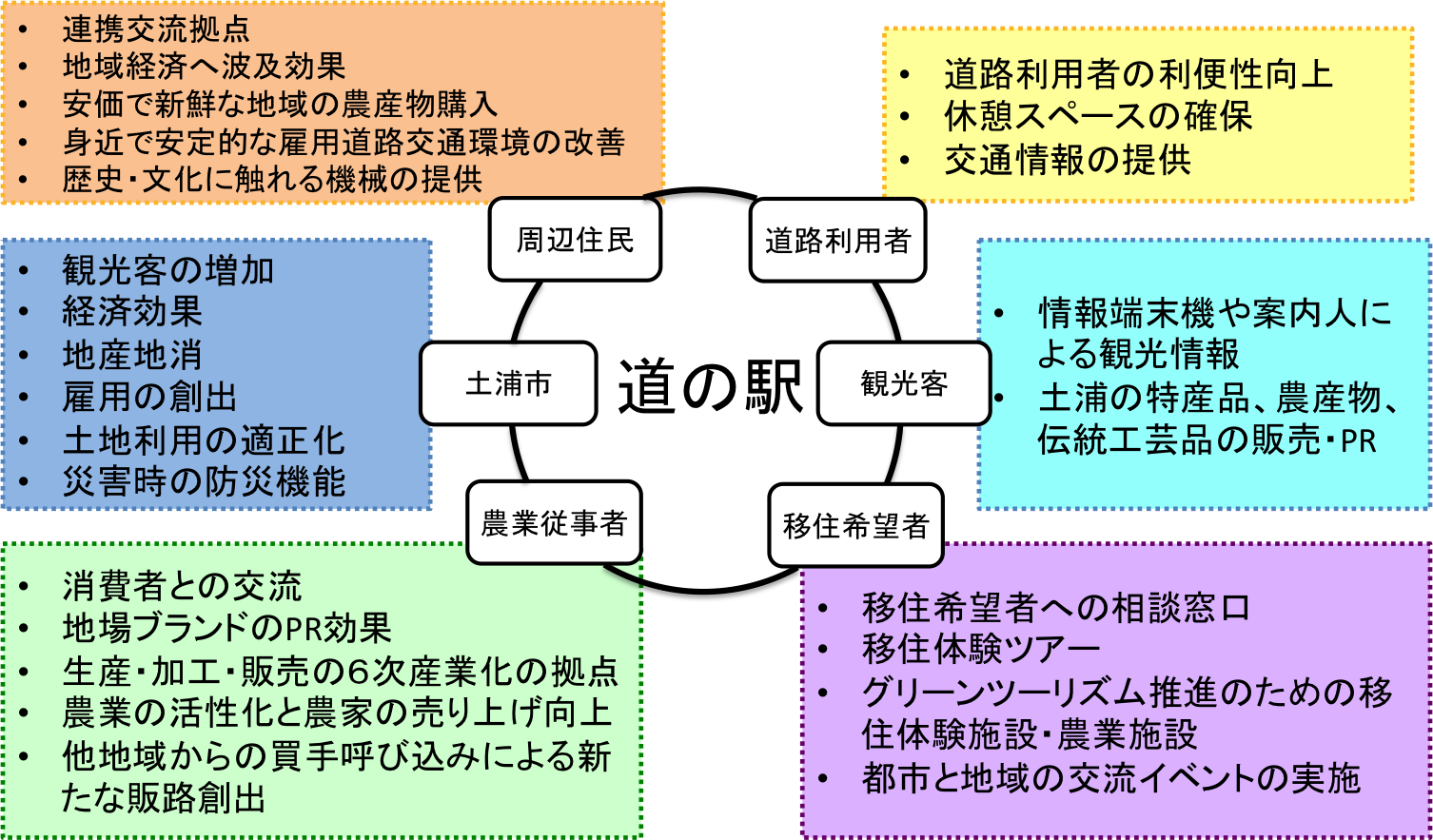

図7.道の駅設置による波及効果

図7.道の駅設置による波及効果

図8.道の駅プラットフォーム

図8.道の駅プラットフォーム

〜人々の目が輝く地区〜

5-1現状・課題

霞ヶ浦といえば、豊かな自然、雄大な景色など、現在多くの輝きがある。しかし、平成25年度の土浦市民満足度調査を見ると、およそ6人に1人が霞ヶ浦をもっと活かしていくべき、と感じている。また豊かな自然資源がある一方で、水質汚染問題やそれに伴う親水性の低下が地区の問題として挙げられる。

5-2提案

今よりも輝きを放つ霞ヶ浦にするために、多くの人々に霞ヶ浦に訪れてもらう、という意味で、霞ヶ浦を見る人々の目を増やす、と、親水性の向上、という2点を目的とした提案を行っていく。人の目を増やすために、霞ヶ浦に訪れるサイクリストやランニングマンのための拠点づくりを行い、スポーツマンにとっていまよりさらに霞ヶ浦に訪れたくなるような空間作りを行う。また親水性の向上については、人工なぎさの整備や四季折々のイベントを開催することで、子どもからお年寄りまで様々な人が霞ヶ浦に訪れたくなるような空間にする。

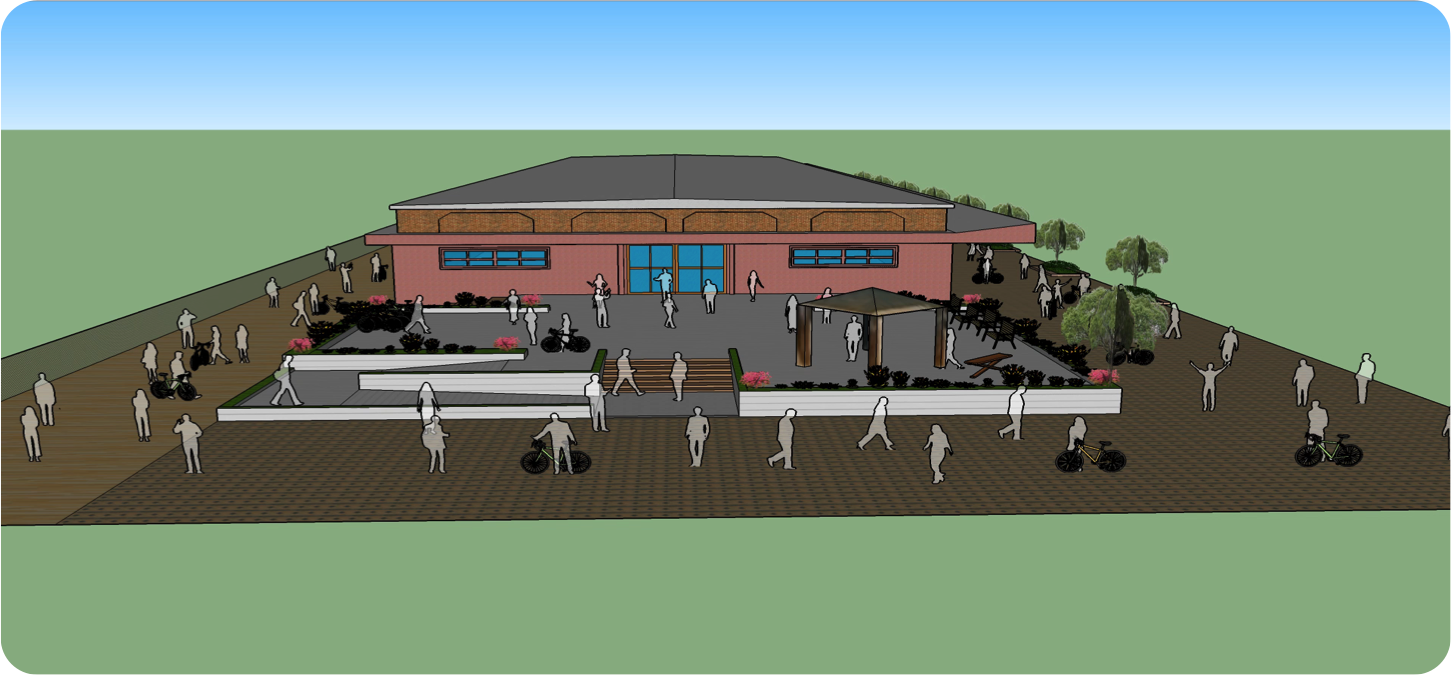

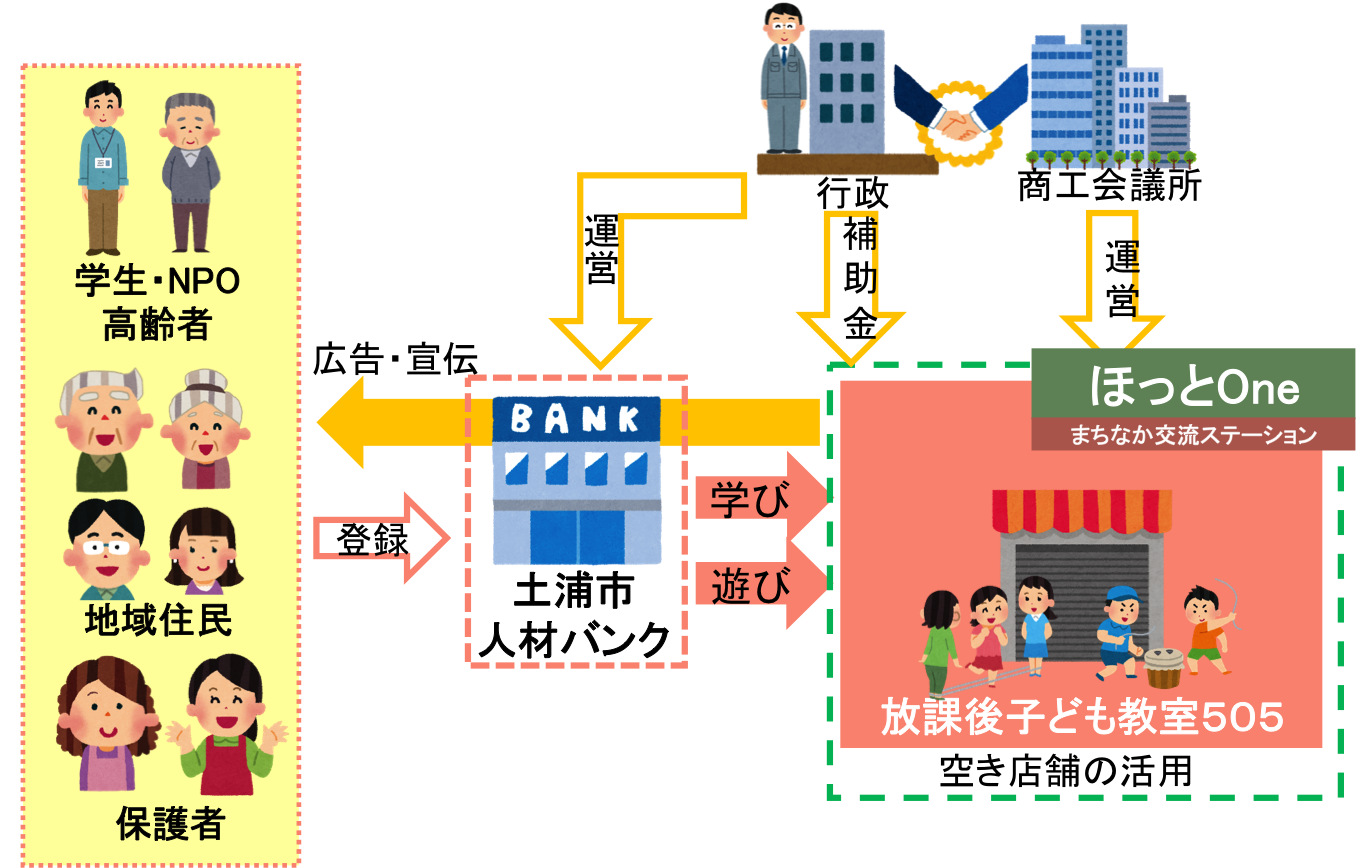

①サイクリストの拠点づくり

現在土浦市では、2016年に日本一の長さをもつサイクリングロードが整備される予定である。さらに常磐線の延長により、都内から自転車も持ってのアクセスが容易になった。しかし、実際に霞ヶ浦をサイクリングしている方からお話を聞いたところ、「サイクリストの拠点がない」という意見をいただいた。今後より一層注目を浴び、サイクリストが増えるこの地区に、サイクリストの拠点は必須である。また、霞ヶ浦の沿岸は道も平坦で走りやすくランニングマンも多い。そこで駅からも近く、多くの人が集まることのできる霞ヶ浦総合公園にあらたに拠点を整備する。(図11参照)

図9.拠点の外観図

図9.拠点の外観図

現在でも霞ヶ浦総合公園はスポーツマンの拠点になっているが公園という広い面の拠点ではなく、建物という点の拠点を建てることで、より空間に人が集まり、ここに訪れる人々の間に交流が生まれる。

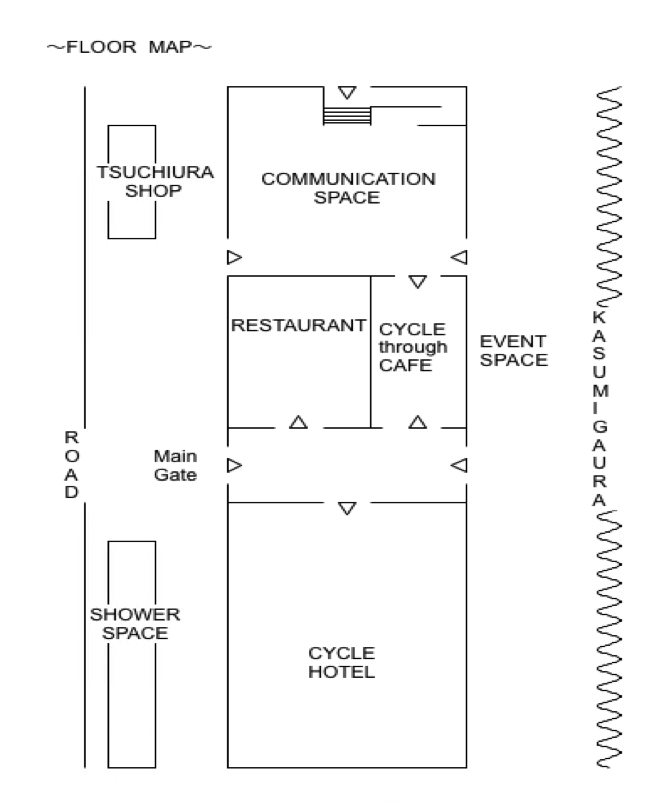

左図は拠点の平面図である。またサイクリスト同士の交流の場として、自転車のチューニング場やシャワー、コインロッカーの設置を行う。ほかにも、子どもへの自転車教室や自転車の無料貸し出しを行うことで、サイクリストと地域住民の交流の場としての活用をはかる。(図12参照)

図10.拠点の平面図

図10.拠点の平面図

②人工なぎさプロジェクト

霞ヶ浦の沿岸に人工のなぎさをつくり、霞ヶ浦の自然や生き物の拠点を作る。具体的な場所としては、付近に学校や幼稚園住宅街のある地区を整備する。霞ヶ浦の自然を身近に感じることのできる場、地域の学校の自然学習の場ともなる。よって地域の子どもや学生の目を増やすことにつながり親水性の向上につながると考える。

以上の提案が相互に関係し合うことで、より霞ヶ浦に来る人が増え、それにより親水性が向上するとともに、より霞ヶ浦をきれいにしようとする動きが生まれる。そして霞ヶ浦がきれいになることでさらに人が訪れるようになる、といったプラスのサイクルがうまれる。またこれらは、提案同士のサイクルにとどまらず、これらの提案に地域住民や多地域住民が関わることで、新たに交流というサイクルが生まれる。それにより、霞ヶ浦により輝きが宿り、そして霞ヶ浦を見る人々の目に輝きが宿ると考える。