It is a homepage of a disaster prevention group.

土浦市の現状

1.人口

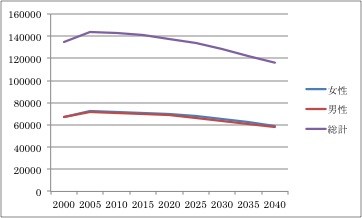

土浦市の人口は2005年頃の約145万人をピークに、緩やかに減少してきており、現在では約140万人ほどである。コーホート要因法を用い将来の人口推計を行ったところ、図1のように減少し続けることが予想され、2040年頃には12万人を下回り、116,000人にまで減少することが考えられる。

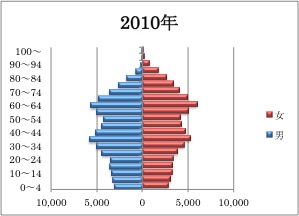

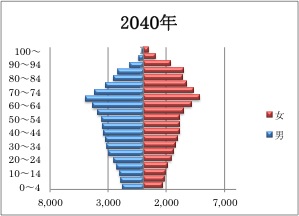

5歳階級の人口ピラミッドも作成し、その変化を見てみると、生産年齢人口は大きく減少する一方、高齢者の割合は増え続け、2040年の時点で高齢化率は35パーセントを超えることが予想される。

図1.土浦市の将来人口

図2.2010年の人口ピラミッド

図3.2040年の人口ピラミッド(推計)

2.商業

土浦市の商業は全国的な潮流であるモータリゼーションの影響を大きく受けている。車社会の発達により、郊外に大型ショッピングモールが次々とオープンし、中心市街地の商店街がシャッター街化している。自動車の運転ができない高齢者などの交通弱者は買い物に行くことが困難である。中心市街地の商店街活性化や交通弱者対策が必要である。

3.工業

土浦市の北部には東筑波新治工業団地やテクノパーク土浦北工業団地、土浦おおつ野ヒルズ工業団地などの工業団地が集中しており、製造品出荷額は全国で第99 位、茨城県内では第5位の規模となっている。

4.農業

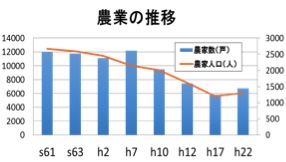

農業産出額は一定の額を保っているものの、農業人口・農家数ともに年々減少する傾向にある。そのような農家の減少に伴い、耕作放棄地も増加してきている。これらのおもな原因は高齢化と後継者不足にある。このような状況を受け、土浦市は国や県の政策に基づき、農業の衰退の対策事業を行っている。例えば、都市と農村の交流事業耕作放棄地の再生利用の促進事業や後継者育成事業などの人農地プランの実施を行っている。

土浦市の農業の主なフィールドは新治地区で、耕作放棄地の約半分が新治地区に集中している。また、都市と農村の交流事業においても重点地区として設定されている。

下図は農業従事者の減少を表したものである。平成18年に土浦市と新治村が合併したことから、平成17年から22年にかけて農家戸数も農家人口も増加しているが、ここ25年の傾向として減少傾向にあると言える。

図4.農家数・農業人口の推移

5.観光

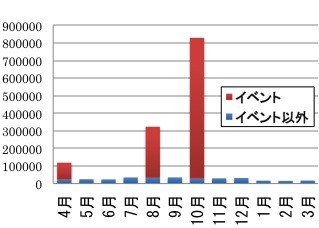

土浦市の観光といえば代表的なものとして4 月のさくらまつり、8 月のキララまつり、10 月の花火大会などが挙げられる。特に土浦花火大会は全国3大花火大会のひとつとも言われ、例年約80 万人が訪れる土浦一のビッグイベントである。しかし、これらのイベント 時以外で土浦を訪れる人は少なく、そのほかにも土浦に存在する豊富な観光資源を活かしきれていないという現状がある。

図5.土浦全国花火競技大会の様子

図6.H19年度土浦市月別観光客数

6.娯楽

土浦市で楽しめるレジャーは数多くある。霞ヶ浦を一望できその美しい景色に癒されること間違いなしの遊覧船や、新治地区では豊かな自然を活かした、パラグライダーやそば打ち体験、また、19ヶ所もある果樹園では、梨・柿などの果樹狩りも楽しめる。

7.医療

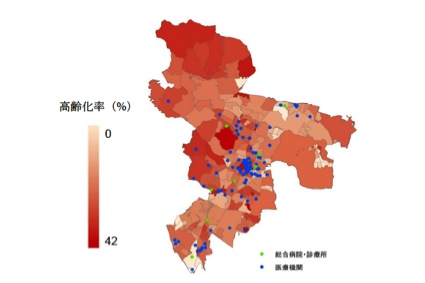

医療機関の立地は、人口の多い場所などでの需要は満たしているが中心市街地に集中し、人口の少ない場所や特に高齢化率が高い新治地区に少ない。さらに、協同病院がおおつ野に移転するが、おおつ野地区への交通の便が良くないことも問題である。従来の協同病院跡は移転後も診察機能を残すということである。下図は土浦市の医療機関の立地と地域別 高齢化率を示したものである。

図7.土浦市の医療機関の立地と高齢化率

8.福祉

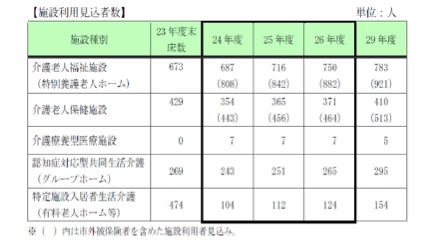

表1からも分かるように、平成23年度末時点では、介護老人福祉施設11施設計673床に対し、利用者571人と現時点で床数は十分に用意できているといえるが、今後高齢化に伴い施設利用者の増加が想定されるため、対策が必要である。

表1.介護施設の利用者見込数

9.子育て

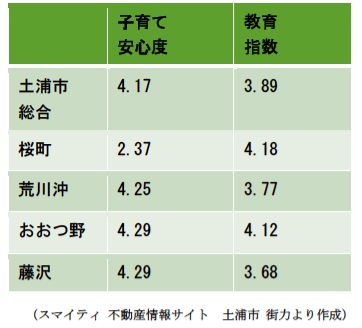

幼稚園、保育園はともに22園ずつあり、それぞれおおむね市全体に配置されている。また、スナック・バー・酒場の店舗数等を指標にした子育て安心度や、大学卒業者数・教育費支出・習い事の教室数などを指標とした教育指数を参考にすれば、土浦市内では荒川沖、おおつ野地区がとりわけ子育て・教育に適した環境が整っているといえる。

表2.土浦市街力

10.防犯

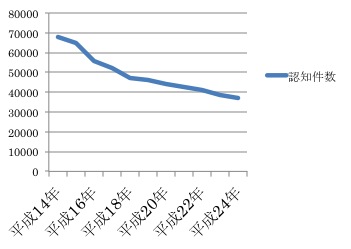

図8のように、茨城県の刑法犯認知件数は平成14年度で約6万8000件、平成24年度で3万6000件とここ最近のデータでは減少傾向にある。また、土浦市は町内会単位での自主防犯組織率も高く、市民の防犯に対する意識も高いといえる。

図8.茨城県の刑法認知件数の推移

11.防災

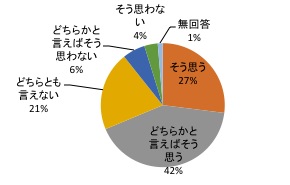

図9のように、土浦市満足度調査報告書(2010)によると災害や公害がなく安心であると思うか、という問いに対し「そう思う」27%、「どちらかといえばそう思う」42%と安心だと感じている人が全体の約7割を占めており、市民にとっては比較的災害が少ないまちだといえる。さらに、自主防災組織運営に関して補助制度もあり、組織率も全国平均を上回っている。

図9.2010年度満足度調査「災害や郊外がなく安全である」

12.交通

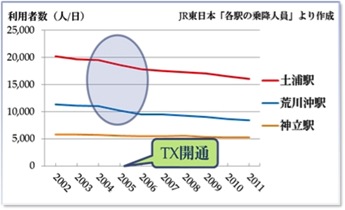

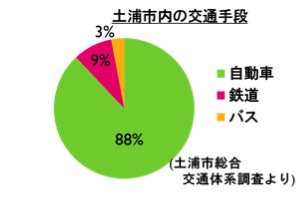

土浦市は常磐線が通り北から神立、土浦、荒川沖の3駅があるが、図10のように近年鉄道利用者は減少しており、特に平成17年のTX開通後は著しい変化がみられる。また、市内を走る路線バスも利用者が減少しており、さらにはそれによるバス路線の廃線も相次ぎ、交通の便の悪い地区が続出している。それに伴い、市民の交通手段が自家用車へと移っており依存度も高い。一方で新たな取り組みとしてまちづくり活性化バス「キララちゃん」などの利用者は増加傾向にある。

図10.JR常磐線利用者数推移

図11.土浦市内の交通手段

13.自然環境

土浦市は霞ヶ浦や筑波山をはじめとした自然に恵まれている。しかし、市民への満足度調査によると、公園や子どもの遊び場などの整備の満足度ポイントが低い。また、新治地区の懇談会(2013年10月)において、つくばりんりんロードの雑草の放置など市民から行政の維持管理の甘さが指摘されていた。

14.誇り

そのまちにひとつでも誇りを持てるものがあれば、住民は自信を持って自分のまちを紹介でき、より愛着を持てる。また、それを利用した観光事業など、交流も増える。総合計画のまちづくりアンケート調査では、もっと売り込むべきものとして霞ヶ浦などを挙げているように、観光資源や自然環境は豊富にあるので、それらの知名度を上げていく必要がある。