事前調査

私たちはどのような要因が混雑緩和に繋がるのかを知るために事前調査を行なった。 利用者は現状の3食についてどう感じているのか知るため、他大学ではどのような施策が行われているのかを知るために以下のような調査を行なった。 ? 1 現地調査 私たちは今回他大学の学食はどのような工夫が施されているのか、また学生は学食に対してどう感じているのか知るために東京大学と明治大学に現地調査に訪れた。 【東京大学】 調査理由:同じ国公立大学であること、1つの学食が回収工事を行うことで1つの食堂に集中すること 調査内容:席の配置、利用者へのヒアリング ①席の配置 筑波大学は1、4,6、12人席であるのに対して東京大学では1、14人席のみであった。 大人数席を多く設けて相席をさせる環境を作っていた。 ②ヒアリング 混んでいると感じる、混雑時間帯を回避する、コンビニを利用してしまうという意見が聞かれた。 【明治大学】 調査理由:学食に生協がないこと(明大マート運営)、学食のキャパに対して利用者数が多いこと 調査内容:案内スタッフ、利用者へのヒアリング、スピード席の効果、荷物かごの使用率 ①スピード席 混雑時に滞在時間を短くしてもらうように促す席を設置していた。 実際に私たちが明治大学を調査したときはおよそ10分で人が入れ替わっていた。 ②荷物かご 机の下に荷物かごを設置していた。 効果としては座席や床に荷物を置きにくくできる。 明治大学では2割の人が荷物かごを利用していた。 机の両端にかごが重ねられていて使いやすい環境とは言えなかった。 ③案内スタッフ 待ち列や席への誘導を行っていた。 効果は大きいと感じたが人件費がかかってしまうという欠点も感じた。 ④ヒアリング 混雑時間帯を回避する、安いことが魅力のため並んででも利用する。 以上の現地調査の結果、荷物かご、スピード席、14人席などの大人数席が混雑緩和に効果を表すのではないかと考えた。2 実態調査 実態調査では3食は本当に混雑しているのかどうか調査した。 学食を利用する時間帯、利用人数、混雑感、利用する際の荷物の置き場所を質問内容とし 5/24と6/2の1週間、アンケートやGoogke formを利用して179人の回答を得た。 あなたは普段3食を利用するか?という質問では 「はい」と回答した人が約半数であった。(図1 有効回答数:178)

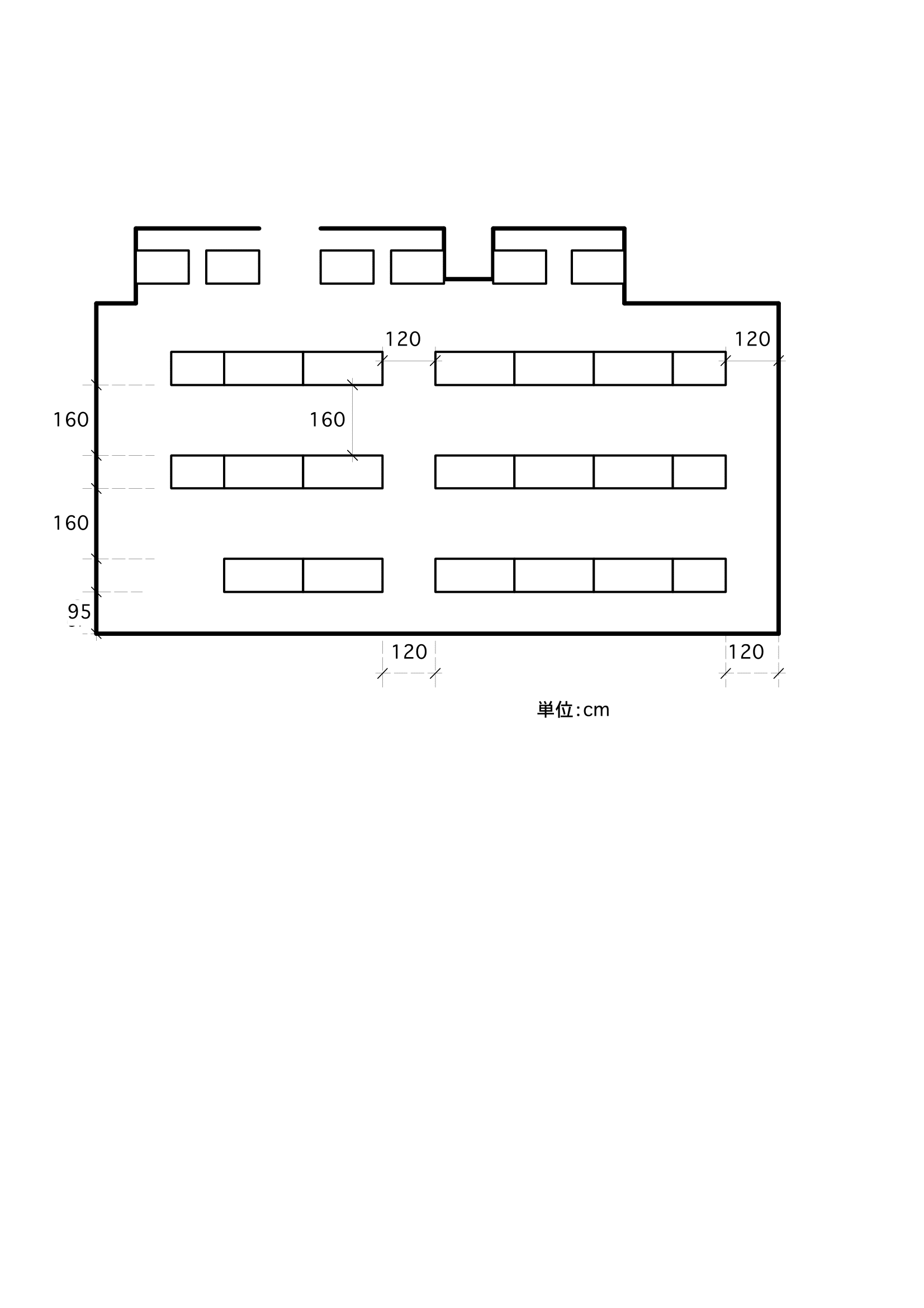

配置変更案