背景

私たちが住む現代には様々な問題が存在し、今もなお生まれ続けている。これらの社会問題の解決のための手法として、問題の当事者たちが持つ資源を有効的に組み合わせ解決策を作り出す「共創」が注目されている。それをふまえ、私たちは問題発見において、KJ法によってあげられた様々な社会問題のうち、つくば市全体の問題として共創によって解決を図れる「備蓄不足の解消」と「ゴミ削減」のどちらかについてアプローチすることとした。

それら2つの問題について、つくば市は、ホームページや情報雑誌をつかって市民に善を促しているが、市民がそれらの媒体を閲覧する機会は少なく、備蓄やリサイクルを促す情報に触れたとしても実際に行動に移す割合は低いのではないかと考えた。その理由は、市民が情報を受け取るのに適した媒体が使われておらず、また伝える情報も市民を動かすには不十分な内容であると考えたためである。しかし、現代の情報社会の中おいて、大量の無意味な情報のなかに、認知することで行動意識が大きく高まる情報が埋もれているのではないかと思われる。また、それらを適切な手段で市民に共有することで、問題の解決、解消の可能性はより高まる。

そこで私たちは、問題解決のための新しい政策を作り出すのではなく、行政が適切な情報を発信し、それにより市民が問題を認知し、主体的に行動することで防災やゴミ、その他のあらゆる社会問題を解決するような体系を模索しようと考えた。

事前調査

テーマを絞るためにつくば市役所防災担当課にヒアリングを行った。

その結果、つくば市では災害発生時にインフラが使えなくなる可能性が高い一方で、TX沿線や筑波研究学園都市地区では土砂災害や洪水といった緊急避難が必要となる災害発生率は低いことが判明した。加えて、新耐震基準の建物の割合が高いため、地震による建物倒壊の危険性が低いことも分かった。対して、つくば市では、市の特徴を加味して備蓄品を人口20万人のうちのTX沿線地区人口10万人を支援対象とし、その20%(2万人)分しか確保できていない。つまり、在宅での避難が可能ではあるが、水や食べ物が各家庭で数日間不足することが危惧されることが分かった。

問題提起・目的

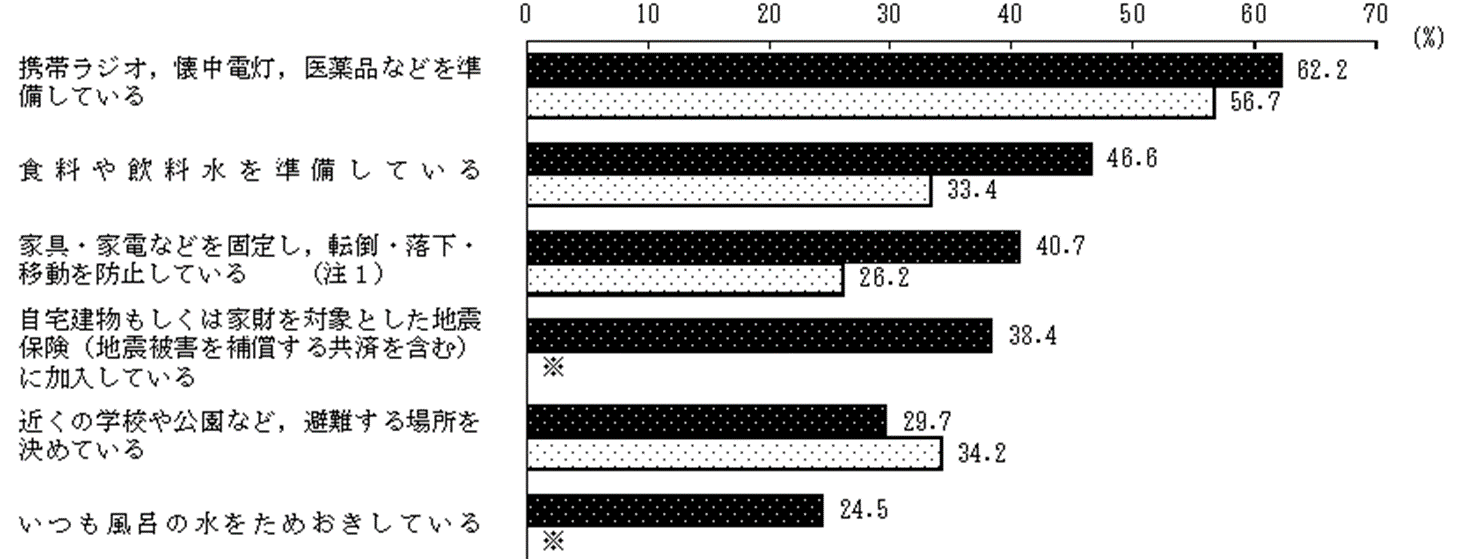

備蓄の不足は全国的な問題であり、内閣府や農林水産省、各役所からは災害時のために普段からの備蓄を促すてめのホームページの掲載やパンフレットの配布を行っているが、全国的な備蓄率は50%弱であり、また、東日本大震災の際の避難所での支援物資不足の教訓が活かされず、5年後の熊本地震でも食糧の不足が問題になった。「研究の背景」で述べたように、つくば市においても、ホームページや市民べんり帳で備蓄を促しているが、掲載されている情報の内容は、閲覧者が備蓄することを前提としているものとなっており、また具体的な備蓄行動の例を十分に伝えきれていない。それらが、備蓄率が上昇しない一因となっていると考える。

そこで、市民がより主体的に備蓄行動しうる情報を7明らかにしそれが実際に市民の備蓄意識を変容させ、行動変化を起こすことを実証することでより備蓄を促進できる方法の提案を目的とする。

(図1) 内閣府:2013『防災に関する世論調査』 上段:2013年調査 下段:2009年調査

(図1) 内閣府:2013『防災に関する世論調査』 上段:2013年調査 下段:2009年調査

仮説

「各属性に適した情報を与えれば、実際の備蓄行動につながる。」

本調査

調査方法

記入式アンケートにより、家族構成や現在の備蓄状況、利用頻度の高い情報受け取り手段など属性情報を尋ね、また、以下に示す1~12の情報項目について認知度合を答えてもらうと同時に、印象に残った情報を最大5つ上げてもらい、それぞれの挙げられた情報についてそれぞれ衝撃度と備蓄意識の向上度を尋ねた。

調査対象者

筑波大学生: 98人、市民: 74人

調査目的

それぞれの人々の属性に対しどの情報が衝撃を与え、備蓄行動を促すのか探すこと.

実施期間

6月11日(日)~18日(日)

分析・考察

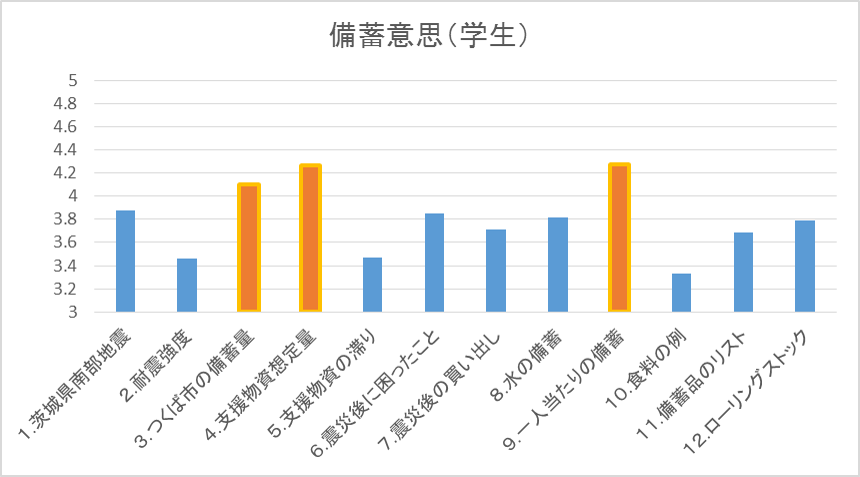

学生向け調査

学生について、衝撃度が高かった情報番号は上から4,3,1の順になっている。また、備蓄意志については9、4,1の順になった。 衝撃度と備蓄意志の相関は0.65でありやや強い相関がある。そこで実験では9・4・3の情報を提供することで備蓄に対する購買行動に変化が生まれると考えた。

(図2) 学生向けアンケートの結果

(図2) 学生向けアンケートの結果

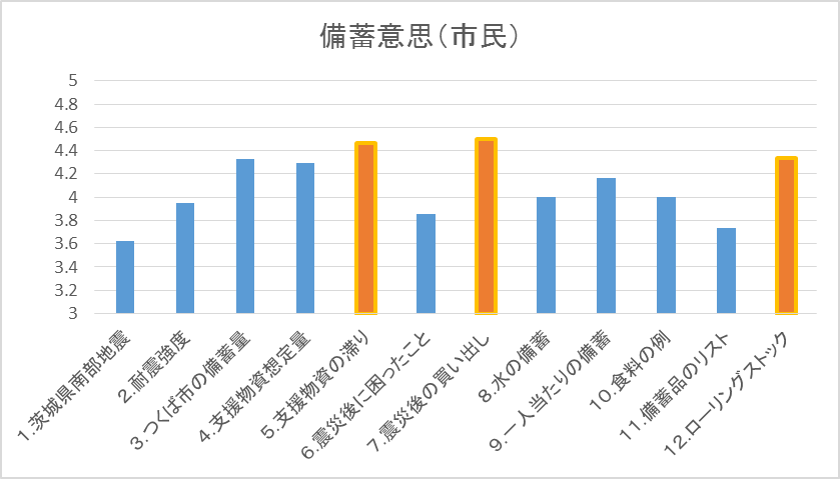

市民向け調査

市民の衝撃度は3、4、7で備蓄意志は上から7,5,12の順になっている。そして衝撃度と備蓄意志の相関関係は0.46でありやや強い相関であるが学生よりも低いことがわかった。そこで実験では5,12を提供することで備蓄に対する購買行動に変化が生まれると考えた。今回の社会実験では、協力いただいている店舗の商品棚にPOPを掲示するので、店頭から商品がなくなる情報である⑦は不適切と考えたため除外した。

(図3) 市民向けアンケートの結果

(図3) 市民向けアンケートの結果

被験者に提示する情報の項目

| 1、 | 茨城南部地震 |

| 2、 | 自主避難の推奨 |

| 3、 | つくば市の備蓄量 |

| 4、 | 支援物資想定量 |

| 5、 | 支援物資の滞り |

| 6、 | 震災時に困ったこと |

| 7、 | 災害時の買い出し |

| 8、 | 水の備蓄 |

| 9、 | 1人当たりの備蓄 |

| 10、 | 食料の例 |

| 11、 | 備蓄品のストック |

| 12、 | ローリングストック |

社会実験

本調査の結果より得られた相関関係が実際に人々の備蓄行動を促すことができる関係性なのか否かについて社会実験を行い検証することとした。

概要

実証実験の対象者(被験者)は、グループ内での話し合いにより、筑波大学生とつくば市内在住の市民を実験の対象者(被験者)とすることとした。

また、今回の実証実験では、調査時間や許可取得の都合から情報の伝達方法に関する相関関係の実証実験を省略することとした。このため、備蓄行動を促す情報を発信する媒体は店舗・店頭に設置するポップ掲示に固定することとした。

実験の手順

- 実験対象者(被験者)の多くが利用する、または実験対象者(被験者)以外の部外者の利用が少ないと考えられる売店・店舗を選定する(調査対象属性以外の属性を持った人を取り除くため。)

- 上で選定した売店・店舗にて、実験開始前の一定期間の売り上げデータを計測する。

- 筑波大学生とつくば市民を対象に実施したアンケート調査の結果から、最も実験対象者(被験者)の備蓄行動を促すことに効果のある情報を店内・店頭のポップにて一定期間掲示する。

- ポップを掲示し一定期間が経過した後、再度、売上データを計測する。

- 実験開始前と実験終了後の売上データを比較し、その変化量から実験対象者(被験者)の備蓄行動の変化を測定する。

市民を対象とした実験

実施日時

6月17日(土)~18日(日)

被験者

対象店舗の周辺住民(市民中心)

実施場所

ウエルシア学園並木店

目的

本調査によって選定した「5. 支援物資の滞り」と「12. ローリングストック」が、実際に市民への備蓄を促す効果があるのかを検証する。また、学生への効果が期待される情報と市民(学生を除く)への効果が期待される情報を日ごとに分けて表示し、セグメントの有効性も確認する。

ポップ掲載内容

17日(土) 学生向けの情報(つくば市の備蓄量、支援物資想定量) 18日(日) 市民向けの情報(支援物資の滞り、ローリングストック)

結果

2014~17年(2017年は18日分まで)の6月の毎日の粉ミルクと離乳食の売上個数の平均と標準偏差から求めた正規分布の信頼区間に今回の実証実験の売上個数(2017年6月17,18日)が含まれているかいないかで分析する。帰無仮説は「各曜日の粉ミルクや離乳食の売上個数の分散は等しい」。また今回は備蓄に関する情報をポップ形式伝えることで備蓄品の購買意欲に正の影響を与えると仮定しているため、今回の実験が備蓄の購買意欲に負の影響を与えるとは考えにくいため片側検定を行う。それに伴い信頼区間は90%に設定する。

分析の結果、17日は範囲内であるので帰無仮説は棄却されない。18日は範囲外であるので棄却される、つまり有意な差があるといえる。17日は特に学生に効果のある情報を、18日は市民に効果のある情報を提供した。言い換えると市民に学生向けの情報を提供しても粉ミルクや離乳食の購買行動に影響は見られなかったが、市民向けの情報を提供すると粉ミルクや離乳食の購買行動に正の影響を与えることが分かる。

学生を対象とした実験

実施日時

6月10、17日(土) 11:00~13:30

被験者

筑波大学学生宿舎周辺住民(学生中心)

実施場所

一の矢学生宿舎36号棟前、グローバルヴィレッジ前

目的

本調査によって選定した「3. つくば市の備蓄量」と「4. 支援物資想定量」が、実際に市民への備蓄を促す効果があるのかを検証する。また、学生への効果が期待される情報と市民(学生を除く)への効果が期待される情報を日ごとに分けて表示し、セグメントの有効性も確認する。

ポップ掲載内容

学生向けの情報 (つくば市の備蓄量、支援物資想定量)

結果

一の矢について一日目(6/10)の売上個数は2個、来店数は21人、二日目(6/17)の売上個数は5個、来店数は50人であった。私たちは備蓄に対する意識は属性によって決まると考える。今回の場合、来店客は同じ宿舎に住んでいることや職業が学生で共通していることから来店客の属性は同じであると推測できるため、備蓄品の売上個数が増加した原因は来客数であると考えられる。またこれはグローバルヴィレッジについてもいえることで一日目の売上個数は0個、来店数は13人、二日目の売上個数は0個、来店数は6人となっている。移動スーパーは今年の4月から始まったもので十分な過去のデータがないため推測になってしまうが、学生向けの情報は購買意欲に影響を与えていないと考えられる。ではなぜ、このような状況を導いたのか。考えられることは文化的背景から外国人の備蓄のとらえ方を考慮に入れていない点などが挙げられる。

結果

私たちは、現在つくば市によって発信されている情報が市民に備蓄行動を促すに至っていないと捉え、それを改善することで実際に備蓄率を上げることを目標にした。そこで、属性ごとに備蓄意識を刺激する情報の種類は異なると仮定し、各属性に適した種類の情報を与えることで、現状よりも市民による備蓄が進むのではないかと考えた。

本調査では、学生と学生を除く市民という分類をし、それぞれの属性ごとに備蓄意識を高める情報が異なることが判明した。また実証実験では学生を除く民を対象とし、本調査から導いた属性に適した情報と、属性に適さない情報を与えて売り上げの差を検証し、前者の情報を与えた場合のみで売り上げの伸びが確認された。以上のことから、仮説である「各属性に適した情報を与えれば、実際の備蓄行動につながる」ことが証明された。

提案

研究の結果を踏まえて、つくば市民の備蓄問題に対して私たちは以下の提案を考える。

販売店舗での備蓄に関する情報提供

社会実験ら、市民の備蓄行動を促すのに有効な情報を、市民の属性ごとに把握し備蓄品販売店舗で発信することが、市民の備蓄行動に有効であるという結果が得られた。私たちの提案の仕組みとしては、市民の備蓄に有益な情報を持つ市と、つくば市内で展開している備蓄品を販売している企業とが提携するものだ。具体的には、つくば市が市民の属性にあった情報を精査し、企業側に情報を公開する。もしくは、企業側から市へ、市民の属性ごとの情報公開要求を行うといったものだ。企業は、防災月間などの一定の期間を設けて、市から受け取った情報を市民の属性や売り場の種類を考慮したうえで発信する。情報を常時掲示するのではなく、特別に期間を設けることで、情報を受け取る市民の危機感を保ち、正常化のバイアスを遠ざけることが可能であると考える。また、店舗での情報発信は、備蓄行動、つまり、備蓄品の購買をおこなうに近い段階での情報発信であるため、市民が備蓄行動をしやすいと考えられる。

しかし、今回の社会実験は、情報伝達手段を店頭でのポップ掲示に限定したため、本調査の結果から市民の備蓄意識に有効であるとわかった、市民が普段よく利用するSNSでの情報伝達については言及できていない。提案の有効性を高めるために、ポップ掲示以外の情報伝達手段についても含めて考え、伝達媒体の違いによる備蓄行動の変化の差の検証を行う必要がある。そのためには、企業の売り上げデータの分析や、提案や情報伝達の違いについて市民に効果を測る店舗でのアンケート調査等を行うことが望ましい。

考察

まず反省として、今回は実証実験において伝達手段を検証することができなかった。本調査によって市民がどの伝達手段で備蓄に関する情報を受け取りたいと考えているかは判明した。しかし実際には、アンケート調査ではLINEで情報を受け取りたいと答えつつ、回覧板で情報を得たときの方が行動につながっていた、という事態も予想される。このような意識下のニーズと無意識下のニーズのギャップを理解するためにも、情報伝達手段についての社会実験は必要だろう。

また今回の本調査や社会実験は、市民を学生とその他に分類する形で属性分けを行い調査したが、実際の市民の属性分けは多方面からのさまざまな切り口が考えられる。よってそれぞれの属性に合う情報と情報伝達手段の最適な組み合わせを実現するには、より細分化された複雑で大量のデータを扱う必要があるだろう。今後さらなる発展が予想される情報処理技術を有効に活用することで、スマートフォンの位置情報、PC端末のIPアドレス、マイナンバー、GISデータといったパーソナルデータを積極的に分析し、個人レベルで最適化した情報を提供することが理想である。

参考文献

- 内閣府:2013『防災に関する世論調査』

- つくば市ホームページ http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14210/14221/index.html

- つくば市市民べんり張/つくば市

- 中央防災会議 首都直下地震対策ワーキンググループ「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」

- 平成7年阪神・淡路大震災建築調査委員会

- 平成25年3月 首都直下地震等に対応した 支援物資物流システムの構築に関する協「首都直下地震等に対応した支援物資物流 システム」

- 2011年度都市計画実習防災班最終レポート

- 神奈川県「災害に備えた非常備蓄職の考え方」

- 農林水産省「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド」

- アルファー食品株式会社ホームページ http://www.alpha-come.co.jp/index.html