中央地区

TSUCHIURA BRT

土浦市に隣接するつくば市をはじめとしたつくばエクスプレスの沿線地域は、街の開発が進み人口増加の傾向が続いている。 これらの地域と連携することにより、土浦市は人・物の移動に伴う地域経済の活性化の流れに乗ることが出来る。 そのため土浦市は周辺地域と接続する広域交通軸を整える必要があり、つくば駅とJR常磐線土浦駅との接続を目指したTX延伸の計画も話題となっている。 そこで、BRTという交通システムをつくば駅―土浦駅間に採用し、「TSUCHIURA BRT」として整備することを提案する。 BRTとは、様々な工夫によって速達性や定時性、輸送力や利便性を高めた、次世代のバス輸送システムである。 TSUCHIURA BRTは、図に示す路線を停車駅なしで走行する。土浦ニューウェイのBRT専用レーン化や、連接バス・情報案内システムの導入により、土浦駅―つくば駅間を20分という短い時間、200円という安い乗車料金で往来できるようになる。TSUCHIURA BRTの整備によって土浦駅の潜在力を活かし、土浦駅周辺に人の流れを生み出し、拠点性の向上を目指す。 総事業費は約50億円、国の補助金により土浦市の負担は約31.4億円となる見込みである。 収支について、一日あたり約3300人の利用者が見込まれることもあり、費用便益比(B/C)は1.77であり、費用対効果の良い事業といえる。

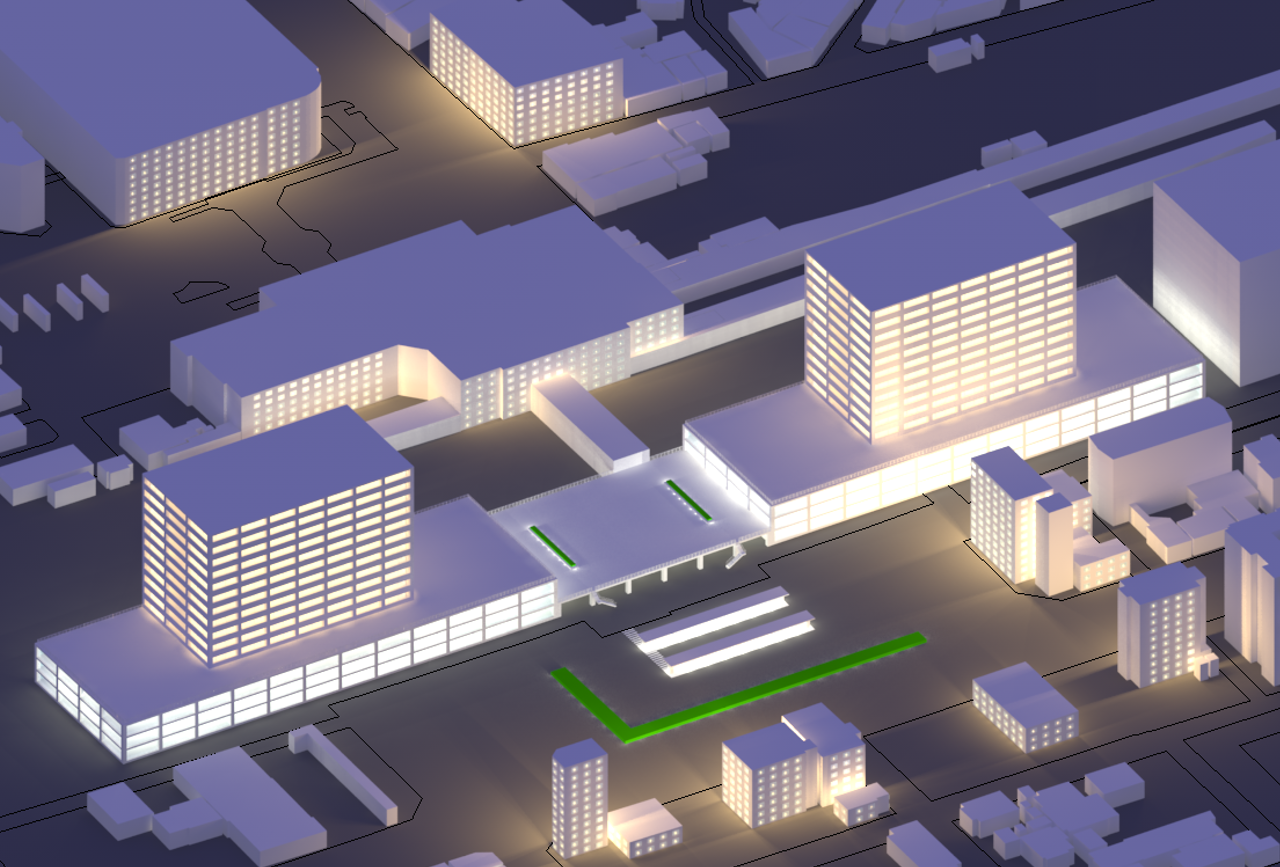

土浦駅東口再開発

現在、土浦駅の東口周辺の土地は主に駐車場として利用されている。また、その中の土浦市駅東駐車場については、稼働率の低さと老朽化が問題だと考えられる。土浦駅の東口は霞ケ浦やりんりんロードと近く、西口にはアルカス土浦をはじめとした施設が豊富にあり、これらの魅力を活かす形で賑わいを創出するような東口に再整備することを提案する。 提案事業の内容としては、商業施設や博物館、マンション、立体駐車場、駅の通路と繋がる広場を整備する(図3)。広場の前方にあるロータリーに、2-1で述べたBRTが発着することで、各施設と広場、BRTが一体的に開発されることになり、相乗効果が見込まれる。博物館の内容として、土浦市歴史的風致維持向上計画が認定されたことと関連して土浦市特有の歴史的風致に関する展示を行う。また、15Fの展望ラウンジでは、霞ケ浦を展望できることに加え、交流によるコミュニティの活性化や災害時一時滞在場所として利用することで防災機能の向上が見込まれる。これらの土浦市の資源を活かす施設で観光の拠点性の向上を目指す。 事業手法としては、SPCを活用した不動産特定共同事業を提案する。この事業手法にすることで、円滑な資金供給・民間資本の活用が可能となり、土浦市の支出を抑えることに繋がる。総事業費は約185億円、経済波及効果については建設による一時的な効果は246億円、人の消費活動(商業施設・博物館利用者の年間消費額の推計額)による効果は年間74億円と見込まれる。 全体的な効果としては、駅に近い好立地にマンションを設置することによる住民増加、及び商業施設や博物館の充実と東口の再開発の顔となる広場を整備することによる商業・観光としての拠点性の向上が期待される。

北部地区

北部地区は、おおつ野や白鳥新町のように街区の整備された住宅街がある一方で、特に神立駅より東側は市街化調整区域に古くからの集落が散らばっている。そのため、人口密集地から離れた場所に配置されている公共施設も多く、地域の拠点とは言いがたい現状だ。そういった施設を人口が集まる市街化区域に集約することで、多くの人の利便性が向上するのではないかと考えた。 北部地区の背景として、老朽化のため早急な改修が必要な施設や、利用率の低い公共施設が点在してしまっているという現状がある。手野町には築40年以上が経過している湖畔荘、上大津支所、上大津公民館があり、後ろの二つの施設は他の地区の類似施設と比べて低い利用率となっている。また、古くからの集落である田村町、手野町、白鳥町は他の地域と比べて高齢化率が高くなっているが、公共交通へのアクセスが他の地域と比べて良くない。また、令和2年度の市民アンケートでは“バス路線や鉄道などの公共交通網”に対する満足度が五中地区は最下位だった。また、五中地区では適正規模に満たない小規模校の問題を解消するために上大津東小学校への3つの小学校の統合する計画が進んでいる。 以上のような背景が北部地区にあるが、今後人口を市街化区域に誘導し効率の良い、機能の集約した利便性の高いまちを実現するためには、既存施設を活用した公共施設の集約が必要だと考えられる。 まず、手野町に点在する湖畔荘、上大津支所、上大津公民館を上大津東小学校に集約することを提案する。施設は教室棟、施設棟、公民館棟をつなげたクランク状にし、公民館棟には集約した公共施設の老人福祉センター、入浴施設、市役所支所、公民館機能を、施設棟には音楽室や調理室、会議室、のように小学校と公民館で共有できる機能を設置する。小学校と共用の施設を創ることで設備の稼働率を上げることができる。また、小学校に自然と多世代が集まることになり、世代間交流の促進や、小学生の高齢者への理解促進などの効果が期待される。施設の集約と同時に統合後の小学校で導入予定のスクールバスを、登下校の間の時間帯に公共交通として利用することを提案する。ネットと電話で予約でき、バス停を設けずに乗りたい場所を指定できるデマンド型にすることで、高齢者にとっても高い利便性を確保する。公民館でのサークル活動や行事などの際に仲間との乗合いを推進していくことでより効率的な運用が期待される。

南部地区

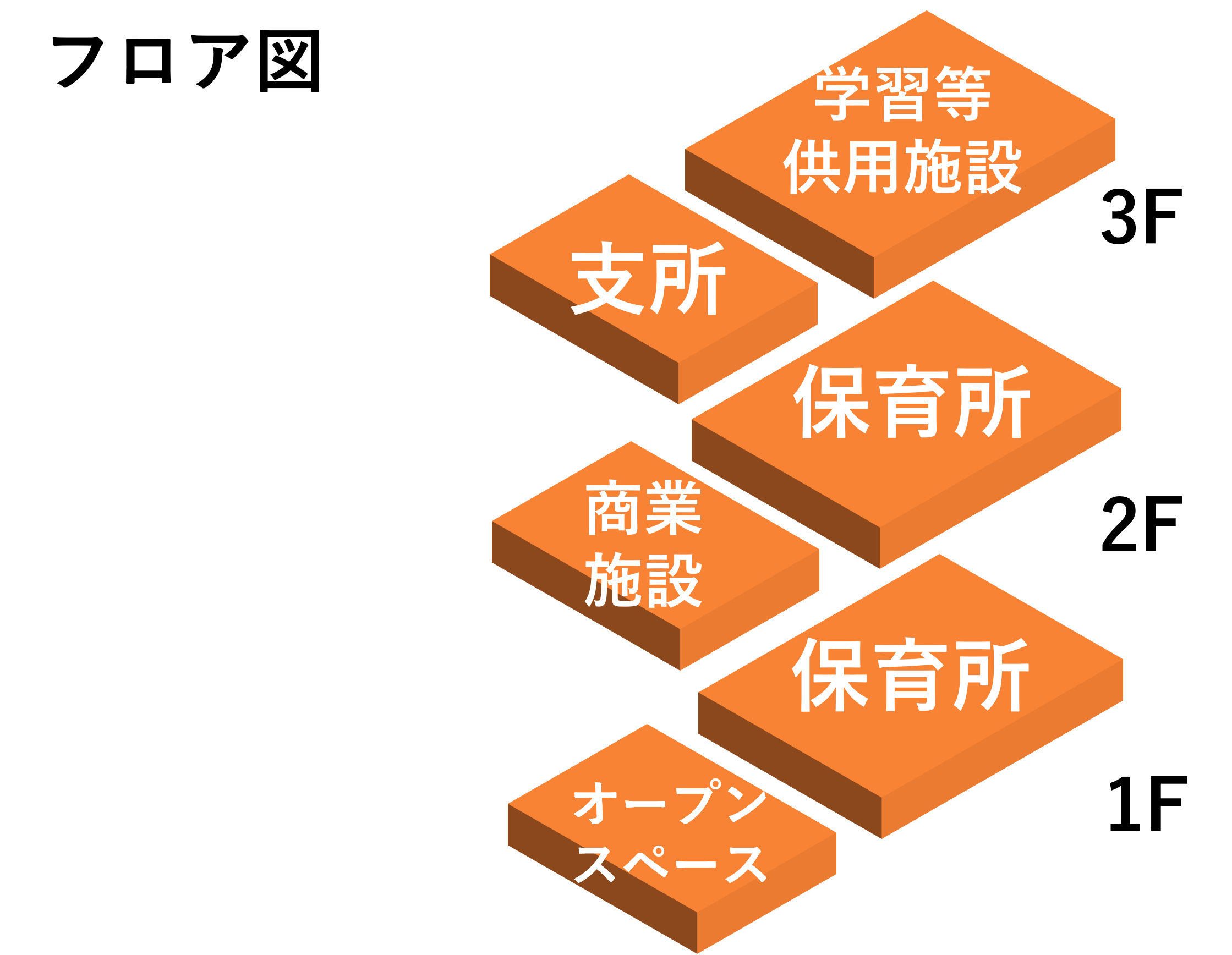

南部地区には、東京方面への通勤が可能である荒川沖駅がある。そのため、駅周辺の利便性を上げ住みやすくすることで、子育て世帯を呼び込んで人口維持を目指すことができると考えた。 南部地区の背景として、荒川駅周辺では駅利用圏である阿見町の一部地域も含めて、人口が増加傾向にある。一方で、荒川沖駅の乗降客数はコロナ禍以前から減少傾向であり、クルマ移動中心の生活が予想される。また、駅周辺の駐輪場の利便性が低い。特に東口の駐輪場が駅から250mほど離れていて、駅前の自転車撤去台数は令和3年で177件と市内3つの常磐線の駅前の中で最多となっている。さらに、駅周辺の公共施設が老朽化している。これらの施設では大規模改修が必要となっているほか、築年数が比較的浅い南支所は、利用者が多い割には敷地やアクセス道路が狭く不便な施設だと言える。 以上のように、荒川沖駅周辺は拠点性が十分だとは言えない。そこで、公共施設の集約、駐輪場の整備、商業施設の誘致といった施策を通して、荒川沖駅の拠点性向上を目指す。荒川沖駅前に公共施設を集約し、商業機能なども加えた複合施設を提案する。図5に示すように、施設は1階に、公共交通の待合所や学習スペースとして活用できるオープンスペースと保育所、駅直結の2階に商業施設、3階に集約の対象とした公共施設を設置する。駅前にあることで通勤通学の際に商業施設や公共施設を利用することができ、通勤する親世代は保育所に子どもを預けることもできる。同時に、商業機能や子どもたちの存在により、市民満足度調査で課題だった駅前の賑わいも創出できる。また、駅周辺の公園が少なく公園整備に対する市民満足度が低いことから、集約した公共施設の跡地は一部公園にする。これで跡地利用と公園不足の解消を同時に満たす。この複合型公共施設の効果として、今後20年間で約4.6億円のコストカットができ、公共施設の床面積の36%を削減し、市の適正な施設保有量を達成できる。また、併設して追加の駐輪場を整備し、既存の駐輪場より駅までの距離が短縮される。

新治地区

新治地区ではかつて路線バスが走っていたが採算が取れず廃線となり大きな公共交通空白地となっている。土浦市の中でも高齢化率が特に高い本地区では、今後、交通弱者がますます増加することが予想される。そこで新治公民館前の駐車場をデマンド交通の拠点にすることを提案する。新治公民館から半径250m以内には生活基本サービスが充実しており拠点性を有している。デマンド交通の拠点を新治公民館に置くことで30分に1本程度の運行が可能になる。オンデマンド型ドアtoドア方式で運行し、新治公民館(地域拠点)、さん・あぴお(買い物)、藤沢十字路(路線バスとの接続)を発着とする。 片道150円で平日のみの運行となり、乗客に加え農作物も1カゴ150円で運搬できる。タクシー業者に業務を委託し、システムをアナログ方式にすることで徹底的なコストカットを行い、平成25年の新治バスと比較して約294万円、36%の自治体負担額削減を実現する。日常生活の“足”の確保、安定的・持続的なサービスの提供、地域農業の維持、活力あるコミュニティの形成によって高齢化社会でも持続可能な町を実現する。

ブースト施策

拠点と交通の強化を中心とした施策から最終的な目標である「人口と財政の安定」に繋げる流れをより加速することが重要である。そこで公共交通を生かして拠点への移住や定住を促進する鉄道・BRT通勤通学補助制度を提案する。一定の条件を満たす市民に東京方面への鉄道代やつくば方面へのBRT代について最大5年間・月1万円を上限に補助するものである。東京圏・つくば市に通勤する40歳以下の移住者、東京圏・つくば市の大学等に新たに通学する市民が対象である。この制度を活用することにより市外から転職なしで移住が可能に、市民は転居なしで市外への通学が可能となる。また、BRTの年間の定期代について満額補助を受けることも可能である。この施策により土浦市の転出抑制・転入促進が期待される。100人の市民(30歳,単身,勤労者)の転出を抑止できた場合、約5650万円の税収効果、約3億2000万円の消費効果が見込まれる。