防災の太陽

―土浦協同病院×総合体育館―

課題

土浦協同病院は茨城県の災害拠点病院に位置づけられ、県内では表3の様に合計11の病院が指定されています。協同病院では救命救急センター及び災害派遣医療チーム両方の特徴を備えており、同様の特徴を持つ筑波メディカルセンターとの協力を図ることで県南が県の医療防災拠点として重要な立場となることが考えられます。

表3 茨城県災害拠点病院

なお災害拠点病院の条件として

・ 建物が耐震耐火構造であること。

・ 資器材等の備蓄があること。

・ 応急収容するために転用できる場所があること。

・ 応急用資器材、自家発電機、応急テント等により自己完結できること。

・ 近接地にヘリポートが確保できること。

の5つが挙げられます。

おおつ野は付近にゴルフ場をはじめとしてフラットな土地が多いため、有事の際は応急テントの設置による防災拠点にしやすく、また隣接してヘリポートを設置することから災害時に拠点となることが見込まれます。このうち「応急収容するために転用できる場所があること」に関して、周囲の公共性の高い施設を調べると土浦市立上大津東小学校とおおつ野公民館があります。土浦市立上大津東小学校に関しては地震と水害時の指定避難所となっているために転用できず、おおつ野公民館は収容できる規模がないために現状として付近に応急収容できる施設がありません。

また防災だけではなく医療の問題もあります。

協同病院の基本理念は

1. 地域中核病院として多様なニーズに対応する

•救命救急センターを中心とする24時間、365日の救急医療を行なう

•地域の医療機関と連携し、設備と診療体制を整え、高度の医療を行なう

•予防医療から、診断治療、リハビリテーション医療に亘る包括的医療を行なう

2. 人間尊重の医療を追求する

•思いやりに満ちた、平等・適切・安全な最善の医療を目指す

•「説明と同意 」 (インフォームド・コンセント) を徹底する

•患者様の権利とプライバシーを尊重する

3. 医療の研鑚に励む

•職員は自己の研鑚に励み、医療の進歩に対応する

•臨床研修指定病院として、研修医の教育を担当する

•医学生、看護学生、各種の医療従事者の教育研修に従事する

※引用;総合病院土浦協同病院HP

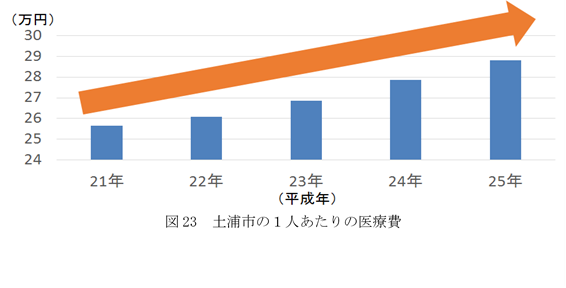

と記述されており、その内1の項に予防医療が明記されていますが図23の様に市の一人当たり医療費は年々増加しています。そこで予防医療の普及が大切です。

提案

防災拠点の強化

応急収容転用地確保と予防医療の普及のために総合体育建設を建設します。 なお協同体育館は兵庫県小野市にある総合体育館アルゴをイメージしつつ「アリーナ」「プール」「調理室」「トレーニングルーム」「会議室」の機能を内包させることでただ運動を行う施設なのではなく料理教室や会合など文化施設としての機能も持たせ人々が集える総合体育館とします(図24)。

応急収容地が周辺にないため、総合体育の一部をその役割を果たす場所とします。

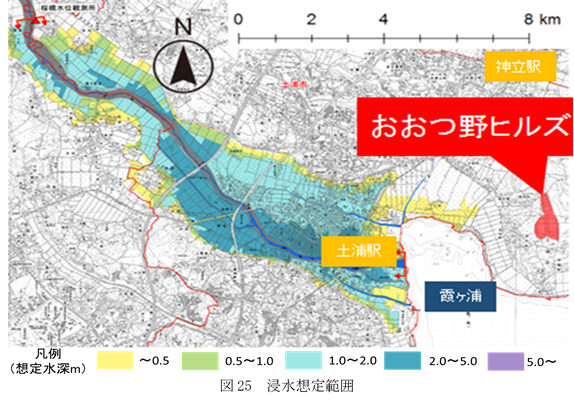

体育館建設地はローム台地で液状化しにくく、地震の揺れにも比較的強いです。さらに市内の桜川・霞ヶ浦付近は浸水想定範囲(100年に一度の大雨を想定)となっていますがこの地区は範囲外となっているため地震・水害に関しての耐性が強く、有事の際は機能が止まるリスクが低いため防災拠点として適しています(図25)。

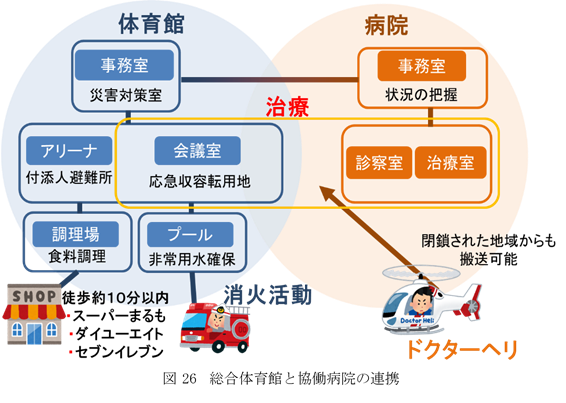

緊急時は図26のように総合体育館と協同病院が連携を行います。会議室を応急収容転用地とすることで治療できる場の範囲が拡大し、重症な方を優先的に病院で治療し、軽傷の方や容体が落ち着いてきた方は体育館で生活できます。また体育館のアリーナを患者の付添人の方の避難所とすることで患者の方のすぐそばで生活してもらえます。なお体育館建設場所は徒歩10分圏内に生活日常品を買える店があり、避難物資と合わせてニーズに答えることができます。さらにプールの水は非常用水となりシャワーやトイレといった生活用水から消火活動にも使用でき、安全で安心な環境が揃います。

予防医療の普及

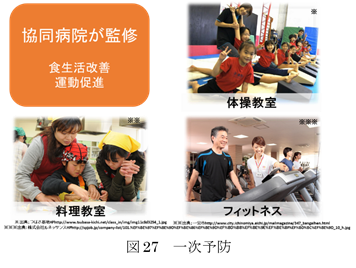

協同病院の基本理念である予防医療を普及させるために病院と体育館が連携を図ります。予防医療は一次予防(適度な運動、生活習慣改善)、二次予防(定期検査、早期治療)、三次予防(病気の悪化防止、再発防止)の3種類に分けられますがその内二次予防は協同病院が行い一次・三次予防に関しては体育館と連携を図り行うものとします(図27)。 また予防医療を総合体育館という枠組みだけで完結せずにおおつ野の豊かな自然を活かして図28のようにランニングコースを設定することで普及させていきます。