重点施策

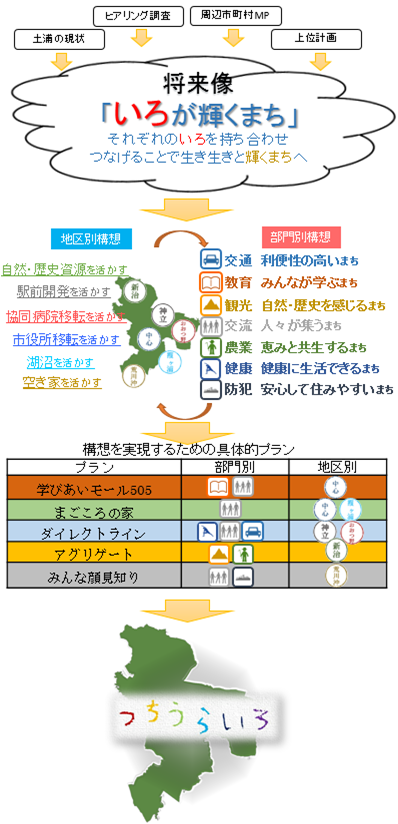

部門別構想、地区別構想の具体的実現手段として5つのプランを提案する。

5-1.学びあいモール505プラン

〜家庭、学校、会社に次ぐ,次世代の人々が共に学びあう空間〜

<背景>

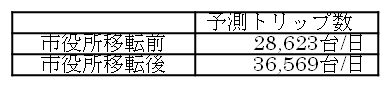

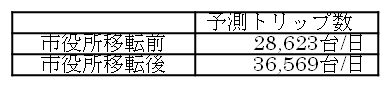

平成27年度の市役所新庁舎移転に伴い、土浦駅中心市街地の需要増加が見込まれることが分析により示された。

表2.市役所移転前後のトリップ数変化予測

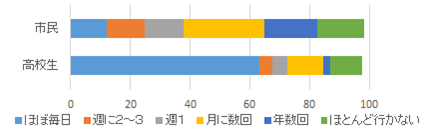

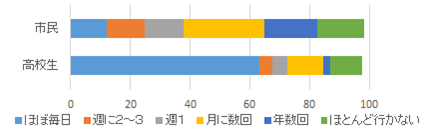

また図3より実際に中心市街地を訪れる頻度のアンケート結果を見ても、高校生を除いた一般市民が中心市街地を訪れる機会は週一回~月に数回が多いのに対して、高校生はほぼ毎日中心市街地を訪れている。

図3.市民と高校生の中心市街地へ行く頻度(平成23年度市民満足度調査より)

<提案>

私たちはモール505を、新図書館・茨城県県南生涯学習センターと連携した家庭や学校・会社に次ぐ「次世代の新しい学びの場」として学生や会社員などの次世代が利用できる教育拠点にすることを提案する。日中は主婦層をターゲットにした教室を上層階に誘致し、一階部分にはファーストフード店やコンビ二に加えて育児サロンを設置し、主婦同士で育児や教育に関する悩みを相談し合えるような交流空間を設置する。また、夕方から夜にかけては学校や会社帰りの学生・会社員をターゲットにした予備校などを誘致する。一階には会員制自習室を設置する。図書館や飲食店では確保しにくい自分の学習スペースを確保できる。図4は日中と夜間の修景案である。全体とて土浦市の自然を表現した「木」をモチーフにデザインした。

図4.モール505の修景案

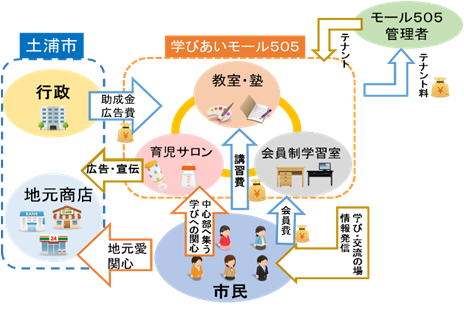

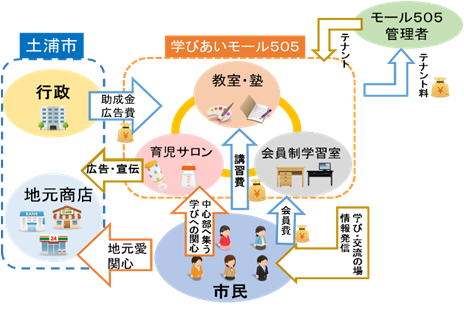

学びあいモール505全体のマネジメント案としては、「ツチコピ」など地域に根ざした広告媒体を利用することで土浦市内の商店やイベントの宣伝をすることから得る広告費や行政からの助成金から収益を得る。ツチコピとはコピー用紙裏面に広告スペースを作り、広告出稿企業から広告費を得るものである。実例として、大学生をターゲットとして全国の大学で利用されている株式会社オーシャナイズの「タダコピ」が挙げられる。

以下の図5はマネジメントフロー図案である。

図5.学びあいモール505マネジメントフロー

集客に向けたテナント間・地域の連携としては、モール505内の教室や塾利用者や土浦市の学校に通っている学生の会員制自習室の会員費を無料にする。そして集められた会員費の一部を土浦市が平成25年度より第7次土浦市総合計画に基づいた寄付金システム「土浦戦略プラン」に寄付をする。このシステムは寄付者が寄付金の用途に希望ができる。4つあるプランから特に市内の教育環境整備促進をしている「暮らしの質向上戦略プラン」に充当する。学びあいモール505が土浦市全体を豊かにさせる施設として長期的プランの実現を図る。

次世代の学びの場としてのモール505と高齢や子供向けの講座を行っている県南生涯学習センターと2017年建設予定の新図書館3つの学びの場から「学びのつながり」として空間を提案する。以下の図6はプラン後の人々のライフスタイルに学びの空間で過ごす時間帯を組み入れたものである。

5-2.まごころの丘プラン

〜立地をいかし、賑わいと交流を創出する〜

<背景>

土浦市役所の駅前移転に伴い、現在土浦市役所のある場所が空き地になる。また、この場所の周りには霞ヶ浦医療センターや土浦市役所保健センターといった医療施設が集まっている。他にも霞ヶ浦を一望できる、土浦第二小学校が近いという特徴も持ち合わせている。また、土浦市へのヒアリングで中心地市街地には学童施設が少ないという意見をいただいた。

<提案>

そこで私たちはこの場所を周辺の医療施設と連携した入院する人と見舞い客が屋外で気軽にリフレッシュできる空間、周辺住民の高齢者、子供たちの交流空間として提供することを提案する。この事業の先行例として東京都港区にある「芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ」がある。児童と高齢者が世代間交流を行い互いに成長することを目指しているこの施設は、公益財団法人により運営されており、一日約100名程度が訪れる会員制の交流空間である。

これを参考にして「まごころの丘(図7)」を設置する。

図7.「まごころの丘」イメージ図

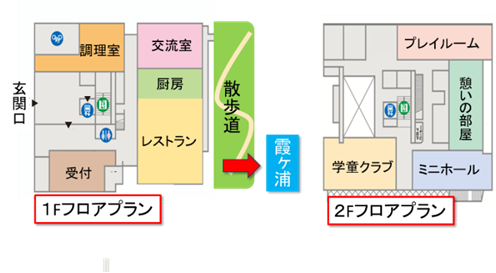

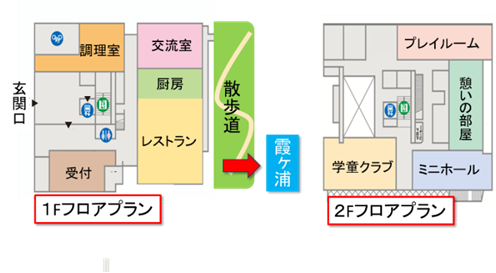

この「まごころの丘」は図8の様な配置をイメージしており、1階には霞ヶ浦を一望できる散歩道を、二階には異世代交流を促す実にホールを設置する。

図8.まごころの丘の詳細

霞ヶ浦医療センターの入院患者のリフレッシュを図りつつ世代間を越えた交流を促すこの施設を作ることで、人々の命を守る医療施設である「霞ヶ浦医療センター」、住民の健康推進・緊急診療を行う「土浦保健センター」との間に福祉のつながりが生まれ(図9)、この地区の「いろ」がより鮮明になる。

図9.市街地跡地の繋がり

5-3.アグリゲートプラン

〜自然・歴史を発信、観光スポットへ〜

<背景>

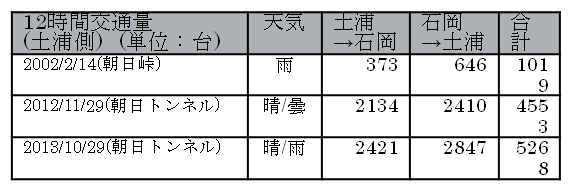

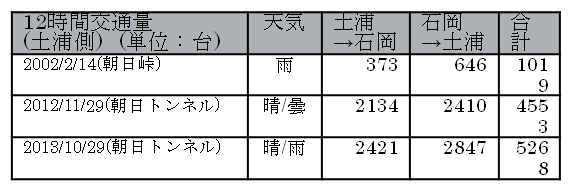

朝日トンネルの開通により石岡⇔土浦新治地区の往来が活性化した。実際に交通量の変化を表した表3が示すとおり約6~7倍に増加している。

表3.朝日トンネル付近の交通量変化

またこの場所には農業体験や特産物を紹介している「小町の里」がある。

「小町の里」へヒアリングを行うと『「小町の里」の観光客数は年々増えており土産の売り上げも増加している。しかし、朝日トンネルから二本松交差点へ向かうメインのルートからはずれた位置にあるため、朝日トンネル開通による

恩恵を活かしきれていない。周辺の観光資源と一体となってこの場所を盛り上げたい』との意見を伺った。

<提案>

そこで私たちは「小町の里」の利用を促進し、周辺の自然や歴史を感じることのできる施設を図10のように「小町の里」の玄関口となるよう朝日トンネルの入り口付近に「たちより小町」を設置することを提案する。

図10.道の駅の修景案

この「たちより小町」は「小町の里」周辺にある「東城寺」や「日枝神社」などの観光地と観光地を繋ぐ役割を担い、車通りの多い場所に玄関の役割を持った「たちより小町」を設置することで、いままで素通りしていた車両を留まらせ「小町の里」周辺の観光地へと誘導する。

また「たちより小町」は土浦市の文化継承や小町グッズの販売を行う。これによって発信機能を備えた「たちより小町」と体験機能を備えた「小町の里」で住み分けができる。

5-4.ダイレクトラインプラン

〜まちとまちをつなぎ合わせ更なる発展を〜

<背景>

おおつ野ヒルズが整備され、土浦協同病院を中心とした街が展開されることによりおおつ野地区の人口増加が予想される。おおつの地区と神立駅を繋ぐ公共交通が充実され、日々の生活道路として使用されることを踏まえると、現状の片側1車線の大回りのルートのままでは将来的に溢れる。実際に土浦市の計画でもおおつの地区と神立駅を結ぶ道路が検討されている。

<提案>

そこで神立駅駅舎・駅前の再整備、土浦協同病院おおつ野移転、おおつ野ヒルズ開発に合わせ市で計画されているように神立駅とおおつ野地区を繋ぐ道路の新設により重要性を補強すると共に、さらに既設区間の拡幅を提案する。

おおつ野ヒルズから神立駅までの道を拡幅・新設することで将来的に起こりうる渋滞を未然に防ぎ、さらに駅までのアクセス良化から現在、市が売り出しているおおつ野ヒルズの価値を向上させ企業誘致にも繋がる。

さらに東隣の霞ヶ浦町地区とのアクセス良化につながる。図11は神立駅付近とおおつ野周辺の道路を示したものである。

左(Before)の図は土浦協同病院がおおつ野に移転した直後に予想される交通量についてストラーダを使い現在と比較したものである。赤が交通量増を表し、青が交通量減を表している。見てわかるとおり、土浦協同病院が移転した後の神立駅からおおつ野周辺は交通量の増加が予測され、特に神立駅周辺での激しい増加、渋滞が見込まれる。

そこで新道を設置した後に予測される交通量が右(After)の図である。現在と比較しても交通量が分散されることにより渋滞の発生が抑えられることがわかる。

図11.病院移転直後の交通量(左)と道路新設後(右)

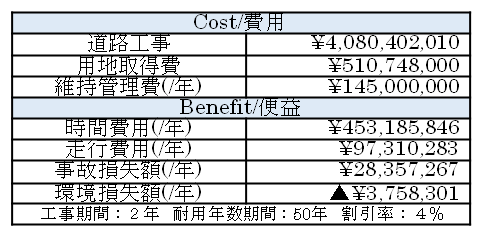

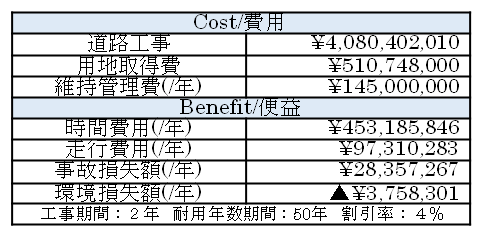

また、この道路は土浦市役所がもともと考えている案の中にあることから、まずはこの道路の妥当性を見ることにした。そこで、費用を計算したところ新設区間の道路整備にかかる事業費は約45億円だと算出された、これをもとに工事期間2年、耐用年数期間50年、社会的割引率4%と仮定して費用便益分析を行った。結果は、費用便益比(B/C)=1.57(>1.00)となることからこの工事が妥当であることが示された(表4)。

表4.新道設置の費用便益分析

道を通すことによりおおつ野ヒルズ、神立駅間の交通がスムーズになると考えられる。そこで、より神立駅への利用者を増やすために、ノンステップバスを運行する。それによっていままで、交通の便の悪さから、神立駅ではなく土浦駅を利用していた人々や病院等を利用したいと考える交通弱者に神立駅の利用を促す。

また、病院を利用する交通弱者に神立駅の利用を促進するもうひとつの要因として、神立駅駅舎が再開発されることが上げられる。この再開発により駅構内がバリアフリー化することが計画されているため、病院に通う車椅子の方にも利用しやすい交通のつながりがつくられる

5-5.みんな顔見知りプラン

〜住民の交流を増やし、誰もが顔見知りの安全な「まち」へ〜

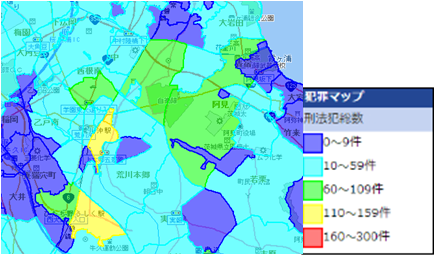

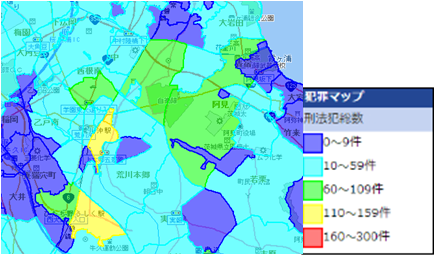

荒川沖駅東口および荒川沖小学校周辺について夜9時に照度計を用いて明るさの調査を行うと、特に小学校周辺、駅から少し離れた路地裏の明るさが国の定める基準を下回っていた。実際に荒川沖駅東口はいばらきデジタルマップ(図12)で犯罪率の高い場所として表されている。安心して住みやすい街にするために小学校付近の治安の改善は欠かせない。

図12.荒川沖周辺の刑法犯総数

<提案>

街路灯を設置すればこの問題を解決できるのでは?

この対策について荒川沖駅東口「まちばん」に伺うと「街灯設置などのハード面での対策をしても人が歩いていないという状況を改善しなければ犯罪は減らない。それよりも人と人のつながり強化などのソフト面での対策が必要である」との意見をいただいた。

そこで私たちは荒川沖駅周辺をモデル地区とした空き家を活用した地域の交流促進を提案する。

具体的には、筑西市にある地域交流の場である「街の駅・たまり場たろう(図13)」を参考に「空き家を活用」できかつ「地域住民の交流の機会を作り防犯」に繋げる。

図13.たまり場たろう

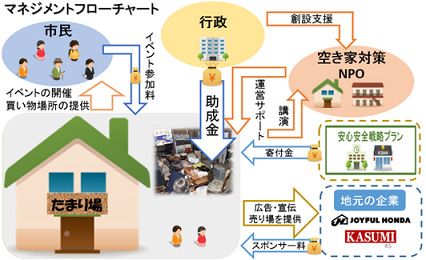

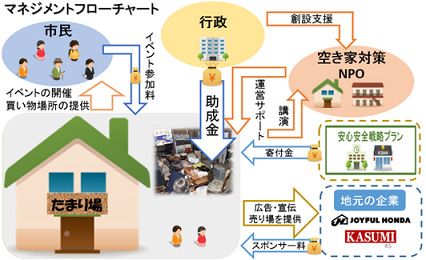

<マネジメントフローチャート>

私たちはたまり場の運営が継続して行えるように図16のようなマネジメント方法を考えた。運営の資金は行政からの助成金のほかに、地元の企業からのスポンサー料がある。これは、たまり場を企業の広告・宣伝や売り場に使用してもらうことにより発生するものである。これらを利用し、市民に買い物場所を提供することによりたまり場へ足を運んでもらう効果もある。これらのようにイベントや買い物で何度もたまり場を訪れることにより、市民の交流の機会が増え、私たちが目指す「みんなが顔見知りのまち」が実現するのではないかと考える。

図14.たまり場のマネジメントフローチャート