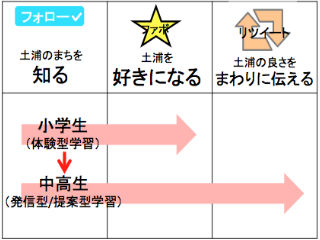

若い世代に教育を通して土浦のことをもっと知ってもらう場を増やす。土浦の自然や文化について学ぶことで土浦の魅力に気づいてもらい土浦への関心を高め、子どもたちが大人になっても土浦のまちに愛着を持ってもらうことを目的とする。

提案:愛つちうら育育プロジェクト

土浦市内の学校に規範となるシラバスを提示し、教育プログラムの導入する。小学校では体験型学習、中学校では発信型学習、高校では提案型学習を行い、成長とともに高いレベルの学習プログラムに取り組む。

体験型学習では、土浦まち歩き探検やレンコン収穫体験などを行い土浦のまちを体で学ぶ。発信型学習では、学級新聞を作成し広報つちうらの特集ページとして提供したり、あるいは編集に携わったりさせる。

広報つちうらに関与させることで若者の購読率のアップにもつながる。高校生には、大学生にサポートをしてもらいながら自ら問題発見をし、それに対する提案を行わせる。高校生のうちにまちづくり提案のノウハウを学ぶことができる。

また、小・中学校の最高学年では下級生をサポートしてもらう。これにより下級生は学習の質や効率の向上につながり、上級生は下級生への指導を経験でき、多面的な教育が可能となる。

新治と霞ヶ浦を自然エリアに指定し自然レクリエーションと農業振興の場として位置づける。

提案1:自転車政策「ちゃりんこ つちうら!」

第一に市周辺の自転車環境整備について目を向ける。りんりんロードと霞ヶ浦自転車道との接続道を整備するほか、土浦駅前の新図書館付近(後述)にサイクルステーションを設置する。

これは現在モール505に設置されている「まちなか交流ステーションほっとone」の提供するコインロッカー、トイレ、空気入れ、レンタサイクル等を拡充し、スポーツバイクやサイクリングウェアのレンタル、シャワーや

駐輪場の整備等を行うことで自転車利用者の利便向上と利用者増を狙うものである。これらは東京都の皇居周辺に位置する民間のランステーションをモデルとし、運営は現在の「ほっとone」と同様に土浦商工会議所に委託する。

第二に、新治地区を縦断する「新治小町ポタリングコース」を選定する。ポタリングとは自転車による散歩のことである。小町の里周辺の文化資源と自然資源を融合させ、人々に自転車で走ってもらうことで従来は

気づかなかった新しい魅力を発掘し、好きになってもらい、かつ新治の魅力を広めてゆくことを目指す。ルートは既存道の歩道設置区間や交通量の少ない農道に設定し事故や渋滞を回避する。りんりんロード旧常陸藤沢駅を起点とし、

JAさんふれ新治・温泉のある総合福祉センター等を経て、小町の館を基幹とした小町の里周辺文化エリアを回る。これを示したものが図4.4である。将来的には新治にとどまらず市内各所にポタリングコースを設定し土浦の資源を

活かしたキャラクターを持たせるほか、他市町村とも連携し水郷筑波サイクリングコース一帯でもポタリングコースの設定を進め、「自転車王国」として茨城県南地域の魅力アップを狙う。また新たなサイクリングの提案として

現在季節限定で運航している土浦-潮来間のフェリーに自転車を載せ霞ヶ浦を遊覧、その後自転車により霞ヶ浦を半周し土浦へ戻るコースを提供することで観光とサイクリングの両者を楽しめるプランも新設する。

提案2:「ほっともっと・農業体験」

11月3日、小町の里にて開催された稲刈り体験に参加し調査を行った結果、内容は充実し満足のいくものであった一方で参加者同士の交流がほとんど見られないことが分かった。現在の農業体験でも地域特性を活かし、また農業への関心を集めることはできるだろう。私たちはこれに交流というキーワードを取り込むことで更なる魅力向上を目指す。小町の里と周辺農家で農業体験の受入先を設け、ホームステイと日帰りの2パターンのコースを開設する。その上で参加者を小グループに分け、農作業だけでなく農作物の調理や食事など共同作業の形をとりながら生活をトータルに体験することで参加者同士の交流を生み、新しい情報交換の場として、またより新鮮な体験として、農業体験だけでない付加価値を付けてゆくことを狙いとする。

もともと子育て世帯に適したエリアであることから、その強みをさらに伸ばし特色として打ち出すために以下2つの事業を提案する。

提案1:「すくすくサロン@さんぱる」の設置

土浦市は「わらべ」と「のぞみ」という2つの子育て支援施設を運営しているが、それらの拠点となる子育て支援施設を常磐線の駅近くの利便性の高いところに設置したいと考えた。

そこで、荒川沖駅直結の商業施設でありながら空き店舗スペースが多く閑散とした印象のさんぱるに常磐線沿線を「子育て・教育のまち」としてPRする拠点となる子育てサロンをつくることを提案する。

2階の空き店舗(195㎡)につくり、具体的には以下の2つの施設を設置する。またさんぱるの専門店街やメガドンキホーテで子どもやその親をターゲットとしたイベントやキャンペーン、店舗展開を

行う。子育て施設の設置と合わせてさんぱる全体で子どもとその親をターゲットとしたマーケット戦略を立て、相乗効果を狙う。事業主体は土浦市、運営は子育て支援団体(NPO法人いろはなど)に委託することを考える。

提案2:放課後子ども教室の設置

放課後こども教室とは、文部科学省が平成19年度より取り組んでいる事業。小学校の余裕教室等を活用して、地域住民の参画を得て、子どもたちとともに行う学習やスポーツ・文化活動等の取組を支援するというもの。市町村が行う事業に対して、国からの補助金が下りる仕組みとなっている。土浦市でも現在7か所の小学校施設で行われている。

常磐線沿線を子育てエリアとして特色付けるために、この放課後子ども教室を荒川沖エリアと神立エリアの小学校にも設置する。地元住民のボランティアを募り、勉強を始めさまざまなことを子どもたちに教える場、地域住民と交流する場とする。神立に関しては、前述の神立商工振興会との連携も可能と考える。また、土浦市放課後子ども教室推進事業実施要綱に則り、実施日は週2回、実施日の放課後~午後5時までを実施時間とする。なお、事業主体は土浦市、運営は子育て支援団体に委託する。

中心市街地をまちづくり、観光・イベント情報発信の拠点さらに商業・教育の拠点として再整備し、土浦駅西口の賑わいを創出する。土浦市民1人1人が

「将来の土浦市はこうなってほしい」というまちづくりのヴィジョンを持ち、土浦市民や土浦を想う人全員でまちづくりを進めていくことを目標に掲げる。

提案1:まちなか交流ステーションほっとOne+

現在モール505内にあるまちなか交流ステーションほっとOneをペデストリアンデッキに面した市役所玄関口に新たな機能を持たせ開設し「まちなか交流ステーションほっとOne+」(約250㎡)とする。運営主体は土浦商工会議所・土浦市・筑波大学とする。また、施設の内容は以下の通りである。

・観光案内

・ギャラリー(地域模型などを展示、ワークショップ、まちづくりスクールの開催)

・カフェ(委託)

・オフィス(常駐スタッフ用)

・オープンテラス

・ガーデン

用途を限定せずに利用できるギャラリーを設けることで市民の積極的な活動の場として開放する。土浦商工会議所が代表を務める現在のまちなか交流スペースほっとOneのスタッフを常駐スタッフとし、土浦市は商工会議所への資金補助を行う。筑波大学は活動内容を3つの団体が共同で企画する定期的なワークショップや講師陣に大学教授等を迎えて行うまちづくりスクールを開催に関わる。これらの活動によって積極的に市民がまちづくりについて考える機会を設ける。さらにまちづくりスクールを筑波大学の授業と連携させることで学生が参加し、活発な活動となる事を狙う。

ワークショップの例として駅前ガーデンワークショップを挙げる。これは駅前ガーデンを利用して花やハーブ、フルーツなどを土の入れ替えなどを含めて体験、勉強できるワークショップである。その他には観光の視点からのまちづくりワークショップなどが考えられる。

提案2:ながら交流スペースを持つ商業施設の計画

現在、土浦駅西口にある駐車場の敷地に現在計画されている図書館施設の代わりに新たに6階建て(1,2階は駐車場)のながら交流スペースを持つ商業施設を計画する。土浦駅からの動線を確保するためペデストリアン

デッキをこの施設の3階につなぎ、様々な広さのながら交流スペースを各店舗階にランダムに配置する。

なお、「ながら交流スペース」(イメージ)は市民のコミュニティ活動・地元アーティストの講演・キッチンスタジオなど様々な目的に活用できるものである。買い物を目的に来た方にはコミュニティ活動を知り、

参加するきっかけを創り出す。さらに普段このような商業施設で買い物をしない方が活動を目的に足を運ぶようになり、そこで買い物をするきっかけを創り出すといった相乗効果を狙う。このスペースを施設に入れ込む事で主婦や

高齢者など年齢にかかわらず交流する機会を設けることができ、この施設に行けば話し相手がいるという状況をつくりだす。

提案3:新図書館の計画

現在のモール505の敷地は土浦駅から徒歩で約15分と奥まった場所にある。さらに高架によって薄暗い雰囲気となっている。この敷地に一定の利用者が確保できる図書館を高架下のスペースを埋めるように計画する。高架下の空間を埋めることで暗さなどの地域への負の影響を緩和する。この新図書館は実際に計画中の図書館の図書スペース約6000㎡を確保した施設とする。また大きな吹き抜けを持たせた2階建ての施設とし、高校生などが利用できる勉強スペース、予約制で利用できる会議スペースなどを確保する。

提案4:公園の計画

土浦駅西口にはオープンスペースが少なく、都市の構造として、また災害時の対応を考えると改善すべき点として挙げられる。そこで現在モール505の東側にある駐車場にオープンスペースとして公園を計画する。

緊急災害時に対応できるように、かまどベンチ・ベンチトイレ(災害時にかまど・トイレになるベンチ)などを設ける。また公園にはカフェや小規模なショップを展開し地域住民の交流を生む空間とする。さらに、

現在まちなか交流ステーションが担うサイクルステーションを独立させて配置。更衣室・シャワールームなど設備を充実させて展開する。

現在ある広報ツールをさらに活かし、市内外の人々に土浦市の魅力を伝える。

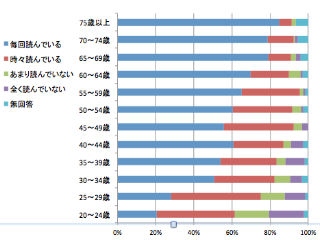

提案1:広報つちうらの活用

愛つちうら育育計画での発信型学習で学級新聞を作成し広報つちうらの特集ページとして提供したり、あるいは編集に携わらせたりする。これにより、若者の広報つちうらの購読率アップと内容の充実によるより良い広報誌を目指す。

提案2:Twitterの活用

現在土浦市には公式アカウントが存在する。私たちはTwitterの情報の相互性に注目し、以下の2つを提案する。

2-1.市民と行政の意見のやりとりの場に

現在の市公式アカウントは土浦市の情報を機械的かつ一方的に提供するものである。このアカウントに人格(キャラクター)を持たせることで親近感を抱かせる。また、Twitterのリプライ(コメント送信機能)を用いて生活情報やイベント、簡単な市政への質問などに解答するものとし、市民と行政が意見をやりとりできる場とする。

2-2.土浦の魅力を伝える場に

Twitter上で募集した土浦の写真や土浦写真コンテストの応募作品などを1日数枚ずつ市の公式アカウントで公開する。土浦市の魅力アピールになるだけでなく、写真を提供することで市民が情報発信者となり、市民目線での魅力発掘ができる。

神立商工振興会の方々は独自のイベントを開催したり神立手帖を発行したりとやる気に満ち溢れているので、その強みをさらに伸ばし特色として打ち出したい。そこで、以下の3つを新神立駅前広場に提案する。

提案1:神立マップの設置

神立商工振興会が発行した神立手帖に神立とその周辺の店が記してある神立マップが載っている。それを大きなパネル状にして駅前広場に設置することで、初めて神立を訪れた人でも神立にどのような店があるかが分かり、駅周辺の店の集客拡大を目指す。

提案2:イベント開催

神立商工振興会は神立フェスティバルやドリンクラリーなど、さまざまな独自のイベントを行っている。2013年11月24日の神立フェスティバルは神立第3児童公園にて行われたが、神立地域外の人にはあまり馴染みがなく、少し立ち寄るということがし難い。

そこで駅前広場でイベントを開催することで、神立に初めて訪れる人もイベントを楽しむことができ、駅前が活気づくことを目標とする。また、その際に神立手帖やクーポンを配ることでイベント後も神立に立ち寄ろうと思える場所にすることを目指す。

提案3:チャレンジショップの設置

駅前広場にチャレンジショップを3区画設置し、互いに競わせ、売上げが良いほど長期間継続して店舗を出せるという決まりとする。チャレンジショップは資金面で土浦市の援助を受け、神立商工振興会が経営に関するアドバイスを行う。これによって、地域の温かさを残しつつチャレンジできる場とする。

そもそもチャレンジショップとは商店街の空き店舗対策に行われているものであり、期間を決めて安い料金で店舗を貸し、店を経営させるものである。借りる側のメリットとしては、低い費用で自分の店が持てること、経営のノウハウを学べること、経験が詰めること、出店者同士で情報交換などの交流ができることなどが挙げられる。また、貸す側のメリットとしては空き店舗のままにしているよりも活気が生まれること、人々のニーズにあった店を出すことができることなどが挙げられる。

おおつ野を医療拠点とし、医療関連の施設、教育、研究における先進的な場所とする。

提案1:医住近接

私たちは職住近接から医住近接のまちへ構想をシフトすることを提案する。おおつ野が医療福祉の充実していることはもちろん、医療研究・教育でも先進的なまちとする。

土浦協同病院付属看護専門学校を協同病院に隣接した地区に移転し、更にその周りにアニマルセラピー施設、リハビリセンター、新薬開発や福祉ロボット研究所などを誘致することを提案する。これにより医療教育の環境の向上とともに医療サービスの充実を図る。おおつ野地区のすぐ南にある上大津東小学校でアニマルセラピーに活かせる学校飼育が比較的簡単な熱帯魚や金魚の飼育を行ってもらい、施設への譲渡や施設訪問を行いセラピーとして活用する。また、福祉ロボット研究所では筑波大学の技術やノウハウを提供してもらいつくば市とのつながりも持たせる。医療従事者と利用者だけでなく、学校や保護者にも医療を通したつながりを持たせる。おおつ野地区全体が医療への関心が高く知識も多いエリアとなることを目指す。

提案2:医療交流サロン

病院内に医療交流サロンを併設する。ここでは新人医師や専門学校の学生が実習を兼ねた公開講座を一般に向けて行う。医療サービスを提供する側だけでなく、受ける側にも医療について学んでもらう場とする。

また、情報共有と憩いの空間の機能も持たせる。講座を聴きに来た人、病院利用者・関係者など誰もがくつろいで会話を楽しんだりできる空間とし、病院利用者や市民は気軽に意見や要望を医療従事者に伝えることができる。

また、協同病院周辺の医療系の施設の情報の掲示も行う。