6.1 提案の方針

今までの調査により、学生街には自然発生的なコミュニティ形成は難しい。今までの調査結果により、参加型イベントは、交流が深まるとわかった。そこで私たちは、提案の方針を以下のように設定する。

・ 学生と一般住民の交流の場を設定

・ 学生からのアプローチによるイベント(一般住民は学生との交流意思がある。)

・ 一般住民とのコミュニティの形成

以上の方針から提案を考えた。

6.2 提案

「筑波大学で単位認定される授業科目開設」

大学で授業を開設する。活動内容は大学周辺の清掃活動・自治会の人たちと学生の交流会・スポーツによる交流・防災学習会・学園祭出店などである。これにより、一般住民の方々とその場限りでない交流を持てることがねらいである。交流が普段から持てるようになると災害時においても助け合えるコミュニティができている。

<具体的内容>

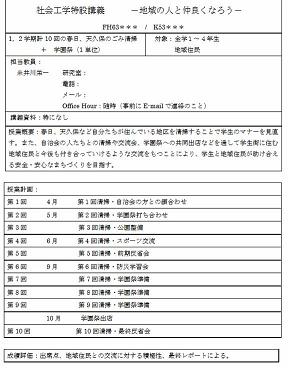

社会工学特設講義として開講し、1、2学期、合計10回の授業で1単位認定される。目的は地域の人と普段から交流ができるまちをつくるためである。また、学生と一般住民できれいで住みやすいまちをつくっていく。1学期は月2回、2学期は学園祭まで毎週行い10回が終わると授業は終了である。自治会長さんと相談しながら授業日程を考える予定だ。授業計画としては、毎回、授業中に大学周辺を一般住民とグループになり清掃を行う。1回目の授業では自治会との顔合わせを行う。その際、一般住民が学生に思っていることなどを学生に伝えてもらう。2回目は6月初旬に学園祭出店希望の締め切りがあるため学園祭の打ち合わせを行う。学園祭に一般住民と一緒に出店することで交流を深めることができる。イベント調査結果によりひとつのことをともにやりとげる参加型の交流をすることで交流が深まることがわかっている。また出店内容は、テーマを「一般住民と学生の交流ができる」というテーマで内容を練っていく。3回目の授業は清掃と合わせて公園の整備を行う。具体的には花を植えたり草を刈ったりする予定である。4回目はスポーツ交流会を開催する。これは、イベント調査により、スポーツは交流の観点で有効であることがわかったからである。5回目は1学期の最後なので反省点を話し合う。6回目は9月の1週目に行う。9月1日が防災の日なので地域で防災力を高めるため、消火器の使い方や糸井川先生による「普段からできる防災対策」の授業、防災についての討論会を通して防災力を高める。7回目、8回目、9回目は学園祭の準備を行う。そして、学園祭へ出店する。10回目、最後の授業では10回の授業の反省会を行い、来年の授業につなげる。評価方法は出席点、一般住民との交流の度合い、積極性、レポートなどにより評価する。

<シラバス>

6.3 提案から期待できる効果

提案により期待できる効果を考えた。以下の4点である。

・ 地域貢献活動への学生の積極的参加を促進

・ 学生のモラルの向上

・ 地域住民と学生の交流の活性化

・ 防災学習会による防災意識の向上

以上の4点である。

6.4 提案の実現可能性

①社会工学類学類長小場瀬令二先生へヒアリング

提案の実現可能性を知るため、社会工学類、学類長の小場瀬令二先生に聞いた。先生の反応はとても良く、今にも会議にかけ、開設してくれそうな応対だった。担当教員さえいれば実現可能ということなので、現在担当教員を募集している。

②春日4丁目自治会長朝岡正雄さんへヒアリング

交流を深めるとまではいかないが、きっかけの場程度にはなる。

また学園祭は高齢の方もいるので、改善が必要。