4.1 学生アンケート

<目的>

これらの仮説を検証するため

<対象>

学生宿舎以外で天久保、春日に住む学生

<方法>

授業、サークルなど

<アンケート内容>

近隣住民との交流の実態に関する質問として自治会・町内会の参加状況、隣近所の知り合いの多さなど、防災への関心・災害に対する備えに関する質問として、自宅での防災対策、居住地域での自主防災組織の有無、さまざまな被災状況下での災害時の対応に関する質問として、安否確認・救助活動を行うか、被災時に誰を頼りにするかである。

<結果>

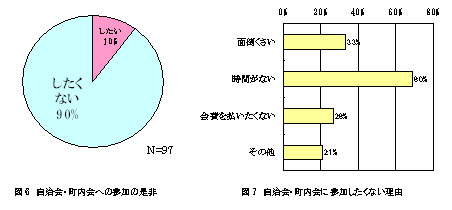

図6より、「自治会・町内会があるならば、参加したいと思いますか」という質問に対し、90%の人がしたくないと回答したことから、学生は地域活動への参加に消極的であることがわかった。

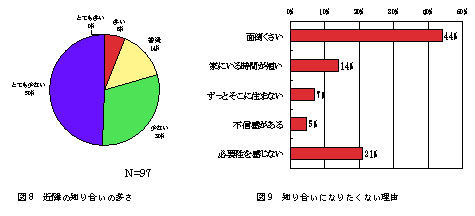

図8より、「あなたは総合的に考えて隣近所に知り合いがいるほうだと思いますか」という質問に対し、80%の人が少ない、ほとんどいないと回答したことから、隣近所に知り合いが少ないということがわかった。

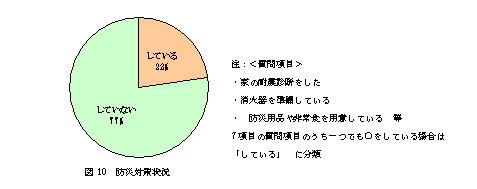

図10より実施している防災対策を尋ねたところ、何もしていないという回答が77%で、ほとんどの学生が全く災害対策をしていない。

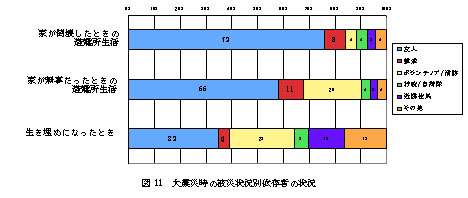

図11より震災時に様々な被災状況下で誰を頼るかという質問で、すべての状況において友人を頼るという回答が最も多かったことから、学生が災害時に頼りにするのは友人だということがわかった。

以上から、

学生街において学生と近隣住民との近所づきあいは希薄である

学生の防災意識も低いため、つくば学生街における防災力は低い

という2つの仮説は妥当であったといえる。

また、近隣住民との交流と災害時の行動との関係を調べるため、近隣の知り合いの多さと安否確認状況という2つの質問に対してクロス集計をし、χ2検定を行った。以下の表から、家の倒壊に関わらず、近隣に知り合いが多い人は安否確認を行うことが明らかになった。

4.2 谷田部アンケート

<目的>

学生街における問題を解決するためにはどうすればよいのか、そのヒントを得るために地域間での結束が強く、防災力が高いと思われる地域にアンケートを行い、その地域の特徴を調べることにした。

<対象地区の選定>

アンケートの対象地区は、市役所のかたへのヒアリングにより自治会や自主防災組織の活動が盛んであるという谷田部地区を選定した。

<アンケート方法>

自治会のかたに協力してもらい、回覧板による配布、回収を依頼した。

<アンケートの内容>

内容は、学生街行ったものと同様に

・ 日常での近隣住民との交流

・ 災害に対する備え

・ さまざまな被災状況下での災害時の対応

について質問した。

<結果>

アンケートの結果から、谷田部では86%の住民が自治会の活動に参加しているということが分かった。(図12) 地域で住みやすくなるから、困ったときに助け合えるから、など参加している理由からも、谷田部の住民は地域に目を向けているということが分かる。(図13)

ふだんの近隣住民との付き合いについて質問したところ、ほとんどの住民が、立ち話をしたり、おすそ分けをしたりするような仲の近隣住民がいると答えた。(図14)また、近所に知り合いがどれくらいいるのかという質問では、多くの学生は「少ない」または「とても少ない」と答えていたのに対し、谷田部地区では「多い」「普通」と答えた人が多かった。(図15)このようなことからも谷田部地区の近隣住民とのつながりの深さがうかがえる。

次に、大震災時

・ 家が倒壊したときの避難所生活

・ 家が無事だったときの避難所生活

・ 生き埋めになったとき

という三つの状況下で誰を頼るか、という質問をした。学生を対象としたアンケートでは「友人」という答えが圧倒的に多かったのに対し、谷田部地区では比較的「ご近所さん」という答えが多いという結果になった。(図16)

また、大震災時、家が倒壊したときと家が無事だったときの二つの状況下で、近隣住民の安否確認、救助活動、近所の消火活動を行うかという質問をした。学生のアンケートでは、近隣の知り合いの多さがその答えに影響していたのに対し、谷田部では知り合いの多さや家の倒壊などに関わらずほとんどの住民が安否確認、救助活動、消火活動に積極的に取り組むという結果がでた。(図17)

<結果からわかること>

アンケートの結果から、谷田部地区のように地域間で住民の関わりが深く、地域コミュニティがしっかりしていると、高い防災力が期待できるということが分かった。

しかし、谷田部地区では、このような地域住民とのつながりは、自治会の活動や、普段からの住民同士の挨拶や立ち話などを通して形成されているため、特殊な環境である学生街では、このようなコミュニティの形成は困難である。

4.3 ヒアリング

<目的>

学生は近隣住民との関係が希薄であるが、その中で特に地域住民との関係は希薄だと思われる。そこで、学生と地域住民との交流の実態を調べるため自治会長にヒアリングを行った。

<対象>

天久保3丁目 自治会会長 吉村栄治さん(天3の日栄荘の大家さん)

春日4丁目自治会会長 朝岡正雄さん

<日時>

5月30日 10:00〜、14:00?

<結果>

一般世帯からは学生とのかかわりを持ちたいと思っているが、学生は一般住民には関心がないようである。学生による問題(ごみ問題・路上駐車問題・深夜の騒音)に一般世帯の住民は困っており、その処理を行っている。

<考察>

学生は近隣住民とのかかわりあいが希薄であり、特に地域住民とのつながりは弱い。さらに、ほとんどの学生は一般住民に全く目を向けていないことがわかった。

4.4 考察

アンケート・ヒアリング結果より、学生街の学生は隣人(特に一般住民)との結束が弱い。

阪神・淡路大震災では、一般世帯どうしの結束が強く、単身世帯の学生が孤立してしまった。学生街の特性として一般世帯の数がとても少なく、住民の多くが学生であるため神戸とは逆に一般世帯の住民が孤立することが予想される。そこで、一般住民との結束を深めることが必要である。しかし、コミュニティを深める手段として谷田部のようなコミュニティを作ることは困難である。そこで、学生と一般住民の交流の場として、現在開催されているイベントを調査する。