2.1 目的

大震災において何が問題になるか、何が必要であり重要になってくるかを調べるために、阪神淡路大震災や能登半島地震の事例、既存研究を調べることとした。また、つくば市の災害に対する備えの実態を調べるため、つくば市役所へのヒアリングを行った。

2.2 事例

■能登半島沖地震

○(能登地震)互助と自給自足で1週間 輪島市の俊兼地区に住民運営「避難所」/石川県

朝日新聞2007年4月28日

>能登半島地震で大きな被害が出た輪島市門前町で災害直後、災害救助法に基づいて県や市が支援をした避難所などとは別に、住民が独自運営する避難所が約1週間機能していた。

「市指定の避難所は食事を配ってくれるが、車の運転がつらい。ここだとみんな顔見知りで、気を使わなくてすむ」「寝ていて体がぶつかっても、『ごめん』と言えばすむ。安心だから大きな避難所に行こうとは思わない」

区長の前田政次さん(61)は、今回の避難がうまくいった理由について「普段からみんなが互いに助け合うことが多いからではないか」と共助の重要性を強調した。

○被災の石川県輪島市門前町 命守った地域の力

毎日新聞 (http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/notojishin/index.html)

2007年4月8日 東京朝刊

>「要援護者マップ」もとに、4時間で400人安否確認

「マップをもとに、町内の44人の民生委員を通じ、発生から4時間で約400人の要援護者の安否をすべて確認できた」

「要援護者マップが災害時に機能することが門前町の例で実証された。都市の規模が違うと一概にまねはできないが、全国の自治体は門前町を見習って対策を進めてほしい」

図2 要援護者マップ(MSN毎日インタラクティブより引用)

■阪神淡路大震災

○近所付き合い大切 阪神大震災で栃木に「疎開」の浅川さん /栃木

朝日新聞 1995年1月26日

>「避難所では冷静な人が多く、ほっとさせられた。地震に対するふだんの心構えや近所とのコミュニケーションの大切さを痛感した」

避難所で驚いたのは、人々の助け合い精神。パンやおにぎりを分け合って食べる姿や、互いに譲り合う光景があちこちで見られたという。登美枝さん自身は食欲がなかったが、食べないでいると見知らぬ人から食べ物を勧められたという。

「大災害の時こそ人との交流が生きる。避難所では自分のことより他人の世話をしたり心配する人も多く、感動させられた」

○頼りになる「ご近所パワー」 延焼防止に活躍(備えあれば) /千葉

朝日新聞 1995年1月29日

>「自主防災組織」はありますか? 地震などの災害の際、初期消火や避難所への誘導などが地域の人たちによってすばやくできるように、あらかじめ作っておく組織だ。

県消防防災課は「阪神大震災でも分かったように、近所同士の助け合いが頼りになる。これを機に組織化を進めてほしい」と呼びかけている。

「人のつながりが希薄な都市部に最も必要な組織だ。都市部には『いつ引っ越すか分からないので関係ない』といった人が多いが、地震もいつ起きるか分からない」と、結成と加入を勧めている。

○遺族の10年 アンケート詳報【淡路】 - 2.地域の力「関連死」の割合低く

神戸新聞 (http://www.kobe-np.co.jp/sinsai/index.html) 2005/01/14

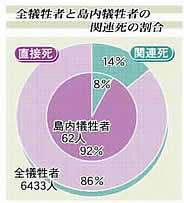

>関連死は震災を機に生まれたことば。家屋倒壊による直接的な外傷でなく、疲労、精神的苦痛などが原因となった病死や後遺症による死を指す。(中略)島内では六十二人のうち五人(8%)と少なかった。

ふとんを敷く位置まで隣近所が知っているほどの地縁が救出を早めたのだ、という。

「周囲も同じように被災し、同じように一歩ずつ進んできた。住民同士の共有感が、震災によるストレスを軽減させている」

図3 全犠牲者と島内犠牲者の関連死の割合(神戸新聞Web Newsより引用)

○淡路島北淡町豊島地区の事例

豊島地区では、被災直後から消防署と地元消防団、近隣住民が協力し合いながら、倒壊家屋の下敷きになった人々の救出活動を進めていった。近隣住民同士、お互いの家の間取りから家族構成、誰がどこの部屋に寝ているかにいたるまで日頃の付き合いの中で熟知しているおかげで、倒壊した家屋のどの辺を探せば誰が下敷きになっているかがわかるため、迅速な救出活動ができたのだ、というのが現地でのほぼ一致した見方である。

北淡町のような比較的小規模な土着型の「親交的コミュニティ」にみられる非匿名的な近隣関係が、そのまま現代都市に移植可能だとは思われないが、こうした事例は、「震災経験」に見舞われた人々に、日常生活における近隣関係の緊密度の如何が災害直後の人的被害の規模を左右しうるのだという点を痛感させたことは確かである。

2.3 既存研究

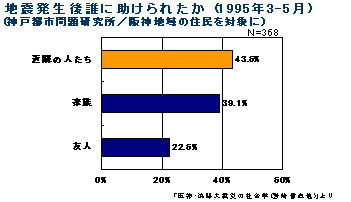

○神戸都市問題研究所が阪神地域の住民に行ったアンケート

・「地震発生後(2,3日までの間)に自分の家や近隣の防災・救急で、誰から(どんな集団から)助けられたか」という問に対しては、「近隣の人たち」が最も多く(43.6%)、「家族」(39.1%)、「友人」(22.6%)という回答を上回っている。

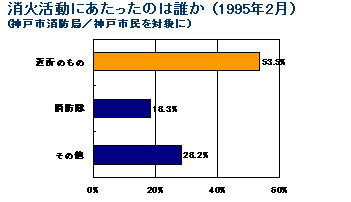

○神戸市消防局神戸市民を対象に行った調査

震災直後に「救出活動にあたったのは誰か」という問に対しては、「近所のもの」という回答(60.5%)が圧倒的に多く、火災が発生した際に「消火活動に当たったのは誰か」という問に対しても、「近所のもの」(53.5%)が「消防隊」(18.3%)などほかの回答を大きく引き離している。

図4 地震発生後誰に助けられたか

○神戸市が市民に行ったアンケート

地域で「今後の災害に備えてどんなことをしておかなければならないか」という設問に対して、「普段からご近所や地域の人々との付き合いを深めておくこと」という回答が45.3%を占め、もっとも多いという結果になった。(全年齢層、全地区でこの回答がトップ)

図5 消火活動にあたったのは誰か

以上より、各事例・既存研究からもわかるように、地域力=防災力。

災害時に頼りになるのは近隣住民であり、普段から地域の付き合いがあれば防災力につながることがわかった。