新交通システム

目的

新交通システムを整備する第一の目的は、土浦とつくばのつながりを強めることであり、第二は大池ニュータウン住民の足となることである。したがって、新交通システムの整備はニュータウン開発と一体的に行う。

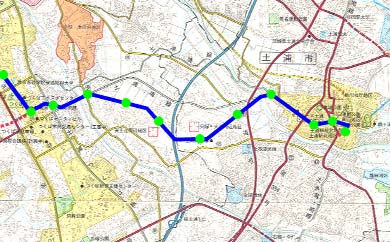

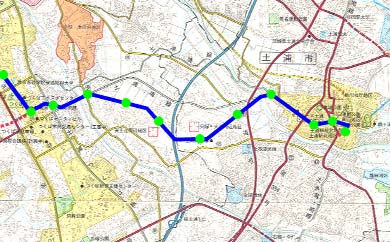

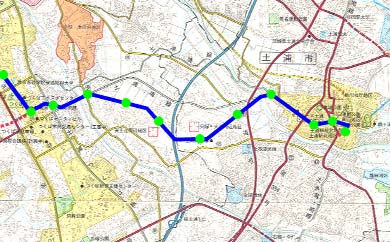

区間 土浦駅西口〜高架道〜大池NT〜花室トンネル〜つくばセンター〜筑波大学病院

駅 12駅 土浦駅、川口,桜町四、田中二、宍塚、大池NT、天王池、吉瀬、

花室、花室トンネルの中、つくばセンター、筑波大学病院

速度 30km/時(最大速度50km/時)

運転間隔 6本/時(通勤時間帯以外は減らす) 朝6時から夜11時まで

輸送能力 定員200人 最大1200人/時

運賃 土浦駅−筑波大学病院間 250円

新交通システムの特徴

- 鉄道を整備するほどではないが、バスでは対応しきれないような交通需要に対応

- 環境負荷が少ない(振動、騒音の問題はほとんどない)

- 信頼性、安全性、サービスレベルが高い

- 未来的な乗り物というイメージがある

- 建設コストは高架鉄道や地下鉄に比較して安価である(地下鉄の3分の1程度)

- 専用軌道を走行するため、バスや路面電車のように混合交通の影響による速度や定時性の低下をまぬがれることができる

景観の問題

景観の問題に関しては、高架軌道が道路空間をふさぐことによる圧迫感がまず問題になる。しかしながら、現在の土浦駅東口からの高架道に比べると表情は軽快であり、また、丸みを持った形状にデザインすることや植栽を配置することによって、周囲の景観との調和を図ることができる。

代替案の評価

中規模の輸送力を持つ公共交通は、新交通システムの他にも都市モノレール、路面電車、LRT、高架専用道路によるバスシステム、ガイドウェイバス(幹線部分で専用のガイドウェイを走行し、端末部分で一般の道路を走行する)、デュアルモードバス(ディーゼルエンジンと電気モーターの2方式の動力源を有する)などが考えられる。しかしながら、補助制度の活用による実現可能性、および未来的な乗り物を整備することによる地域イメージの向上を考えた場合、新交通システムが最も有力であると考えられる。

「都市モノレール建設のための道路整備事業に対する補助制度」を活用すると、新交通システムの支柱や桁などのインフラ部分は道路構造の一部と理解され、道路管理者の負担において整備するものと解釈され、補助がなされる。ただ、補助を受けるための要件として、原則として幹線道路の中央部を走行することとされているため、大池ニュータウンにも、消防法によると幅員22m以上、駅部は25m以上の道路を整備する必要がある。

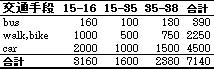

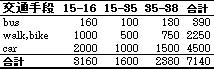

表 新交通システム路線上の交通手段別将来OD交通量

*1行目の数字はゾーン番号

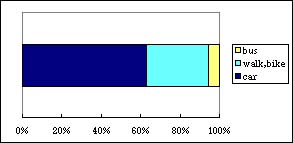

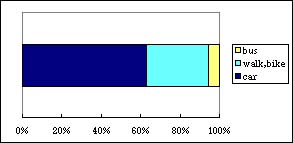

図 新交通システム路線上の交通手段別将来OD交通量割合

表より、バスおよび徒歩・自転車で移動する人が全て新交通システムを利用すると仮定すると、交通量は2640になる。しかしながら図より、移動の60%以上が自動車で行われており、自動車から新交通システムに移行させることが必要である。また、上の推計には大池ニュータウン住民は含まれていないので、ニュータウン住民の利用が期待できるだろう。

採算性

まず、土浦から筑波大学病院へ通う患者数は膨大であるので、その利用が見込める。ちなみに現在のバス路線は、新交通システムによって代替可能な部分は、廃止あるいは本数が減ることになる。また、大池ニュータウンには業務施設の立地も促進していくため、住民とは反対方向の交通が確保できる。

また、常磐線との乗り継ぎを移動・運賃支払いの面での連続を確保し、サービスの向上による利用者の増加を狙う。それに加えて、駅のバリアフリー化、快適性の向上などを図っていく。

建設に関しては、補助制度の活用と共に、大池ニュータウンの開発利益の還元を行う。

最終的には、新交通システムをいかに健全に経営しても採算性が不十分な場合は、大池ニュータウン住民が生活するために必要であるので、税金を投入して補助を行う。そのために、建設・維持・運営のための財政援助政策と運賃政策を再検討していく。

C&R(サイクル・アンド・ライド)

大池ニュータウンの駅前に駐輪場を整備し、駅まで自転車を利用し、そこに駐輪して新交通システムに乗り換えて目的地まで行くシステム( C&R )を導入する。これによって、都市内へ流入する自動車交通量の低減、および道路混雑の緩和が期待できる。

C&R実現のために、自動車による疲労や事故の危険性、環境保全への参加などのPR活動を行うと共に、待ち時間短縮のための高頻度化や終電の延長を検討していく。