1.常磐線への新駅設置

土浦市内を南北に貫通するJR常磐線は、市民にとっては自動車交通に並んで貴重な交通手段となっている。現在市内には、荒川沖、土浦、神立の3駅があるものの、市民が身近に利用するには駅間がそれぞれ長い。ひいては土浦駅前の交通渋滞などを勘案すると、駅へのアプローチも便利であるとは言い難い。

このたび、荒川沖・土浦間に新駅を設置することで、住民の利便性をあげること、また併せて花室川沿いの低利用地の整備を行うことで、土浦市やその周辺市町村への均衡ある発展に資していくことが期待される。

1-1.新駅の位置

R354とR6の交差付近(交通至便な立地)

→付近には幹線道路ぞいの郊外型ロードサイド店などの商業施設の立地は規制し、

土浦駅前中心市街地への商業利用を促す。

1-2.利用者

阿見町、美浦村方面……バス便増発

つくば市南東方面から

土浦市の新駅近隣から……既存住民、NT開発約5000人弱

1-3.駅の規模

JR常磐線新駅

島式ホーム1面2線

敷地面積 約4000平方メートル

橋上駅舎 約1500平方メートル

エスカレーター2基、エレベーター2基、バリアフリーにも対応

利用人員 約10000〜20000人/日

運転本数 約120本/日(上下線併せて)

駅前広場 面積 約3000平方メートル

バスバース、タクシーバース、自転車駐輪場、マイカー駐車場を整備。

乗降客数は現在1日平均、土浦駅が約5万人、荒川沖駅が約3万人、神立駅が約1万人強であることからも、新駅は約1〜2万人規模の駅を想定。

図 常磐線新駅位置

1-4.駐車場とその目的

新駅は自動者交通についても便利なことから、駅付近に通勤客のマイカー用巨大駐車場の建設を提案(周辺市町村では幹線道路沿い以外の地ではバス便が不便な所が多いことから)。

また、土浦駅前中心市街地への用務やショッピングは、直接土浦駅前ヘマイカーで乗り入れず、この駐車場を利用して電車で中心市街地へ出かけてもらう。(新駅駐車場利用者には、中心市街地での買い物割引サービス等の優遇措置有り。)

2.花室川周辺整備(花室川沿いNT )

上記の常磐線新駅と一体化して花室川周辺にて土地区画整理事業を進める。

図 花室川沿いNT位置

2-1. 花室川沿いNTの概要

成熟しつつある都市、土浦市においてはこの先急激な人口増加は見込めない。また新規開発に伴い、一方的な自然伐採による宅地供給のみを目的とした事業にも、反目の視線の厳しい時代である。その中で、新たなニュータウン建設をすすめるには、それなりの事業の必要性や魅力を持たねばならない。

計画地は、花室川沿いの低地で農用地となっている。花室川も特段の親水公園としての整備はなされていない。

しかし、新駅の開業、R125バイパス(土浦阿見線)の開通により、この地の交通利便性は格段にアップすることが見込まれる。鉄道により土浦駅または東京方面へ、自動車により阿見、美浦、又はつくば方面、桜土浦IC等へのアクセスが容易になり、この地に生活拠点を求める市民も増えるであろう。

また、河川沿いの豊かな自然環境は、そこを生活居住の拠点とするにふさわしく魅力的な空間である。

そのため、このニュータウンは花室川沿いの自然環境への負担を最低限に押さえた、人間の文化と自然生態系の循環が共にリンクする生活空間を目指したものとなっている。

2-2.花室川沿いNTの規模、コンセプト

計画人口約5000人 計画面積約50ha(500000ʄ)

コンセプト <人間と自然の共生>生態系の一部としての住環境

<人間と人間の共生>コミュニティーのある住環境

のどかな川辺環境での自然・水辺空間との共生が売り。

花室川の風車、水車によるエネルギーを利用した、生活資源再利用システムの確立。

また住民同士の親和性を強め、住民自身の幸せと健康的な生き方を追求する。

2-3. 花室川沿いNTの詳細

<人間と自然の共生>生態系の一部としての住環境

- 風車による風力発電:住棟の屋根面に風力発電装置を設け非常設備の電源に利用する。

また、花室川の水質浄化をすすめる。

- 雨水利用システム:住棟屋根面より集水した雨水を地下貯留槽に溜め、太陽光発電を利用した

ポンプにより循環させ、せせらぎに利用する。また、広場には手押しポンプにより

植栽の潅水等に利用できる雨水貯留槽を設置する。

- 透水性舗装:雨水透水性のすぐれた材料・工法によって、住宅地内通路広場・駐車場などを舗装する。

- リサイクル舗装:資源の再利用による環境共生方策として、

汚泥再利用による舗装ブロックを敷地内通路などに利用する。(ヘドロード)

- ビオトープ:野生生物が生息できる空間・ビオトープの設置により、

地球生態系保全や多様な生物環境の保全等の啓蒙を図る。

- サンクチュアリ:生物の棲息空間としての厳正自然の形成

- バッファーグリーン:人と自然の中間領域の形成(自然観察路等)

<人間と人間の共生>コミュニティーのある住環境

- 生涯学習:レンコンネットワークと連動した新駅地域の拠点であり、

ここでは河川環境と人間生活の共生を考える生涯学習が実践される。

- 安全・健康な生活: 子供や高齢者、障害者にも配慮されたバリアフリーの街並みと、

居住環境の健康・快適性。

- コミュニティー活動:自然と近隣住民同士のふれあいを深める活動。

河川清掃日、自然保護観察会。歴史文化の共有。

- 世代の共生:多様な世代、様々な人が住むことで、地域の文化活動の活性化と、

未来への継承。

2-4. 花室川沿いNTの施設

▽レンコンネットワークに連動した生涯学習・福祉生活の支援拠点となるコミュニティーセンターの設置。

▽花室川沿いは、樹木(桜)の植樹、水に触れられるような安全な親水公園整備。ビオトープ等。

▽郵便局、銀行、交番、コンビニエンスストア等の日常生活施設。

▽中学校はコミュニティーセンター、花室川親水公園と一体的に整備し、

教育は地域のとのギブ&テイクにより総合的な人間形成を図れるようにする。

3.TUDYによる影響評価

上記までの計画について、常磐線新駅を2005年開業、花室川沿いNTを2005年〜2006年に整備するとして、TUDYによる影響評価を試みた。

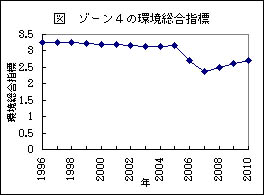

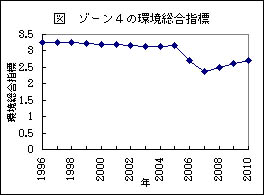

ニュータウンの建設を行う2005年〜2006年を境に、該当地域であるゾーン4の環境総合指標は下落する。しかしその後は持ち直し、2007年〜2010年にかけて街づくりの進展と共に環境総合指標は微増してゆき、街の環境は良好に向かっていく。

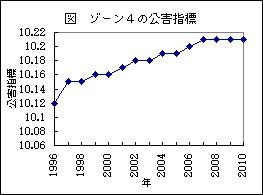

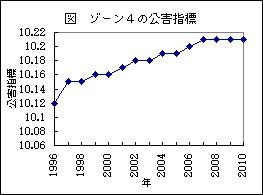

一方、公害指標についてであるが、これについては土浦市内全20ゾーンとも1995年から2010年にかけて、指標が上昇する一方である。その中でゾーン4については、NT整備を進めた後の2007年から、公害指標の上昇に歯止めがかかっている。環境共生型を強く打ち出した街づくりが、このように評価されているのかもしれない。