図1-1-1.亀城公園の太鼓櫓門

1.現状

土浦市は、東京から約60km圏内、面積123.54Km2、人口約14万人の都市である。日本第二位の湖沼面積を誇る霞ヶ浦や、日本百名山のひとつ筑波山、他にも桜川など多くの自然に恵まれる。そのため、古くから土浦に人が住んでおり、その面影は上高津貝塚や武者塚古墳といった遺跡から読み取れる。江戸時代は土屋藩九万五千石の城下町として栄えた。現在の亀城公園は土浦城の本丸と二の丸があったところである。また、土浦は水戸街道の陸運と霞ヶ浦の水運を結ぶ結節点となって繁栄を遂げた。市域を縦断する旧水戸街道には板谷の一里塚や中村宿、荒川沖宿といった宿場町が作られ、現在につながる土浦の骨格が形成された。明治時代に入ると、鉄道網が整備される。1895年、土浦・友部間に日本鉄道海岸線が開通し、翌年には土浦・田端間が開通した。大正時代から戦時中は土浦海軍航空隊の街としてにぎわった。この頃、桜川の低湿地を埋め立てた場所に歓楽街が形成され、現在の桜町につながることとなる。戦後は茨城県南の商都として求心力を持っていたが、商業施設をはじめとする都市の郊外化に伴い、中心街の求心力が低下している。そのため土浦駅前の中心市街地には、テナントの入らない空き店舗が数多く存在し、シャッター通りと化している。また、増え続ける自動車交通需要に対し、道路整備は遅れており、慢性的な交通渋滞が起こっている。

他にも高齢化や耕作放棄地、公共施設の老朽化、おおつ野ヒルズの広大な未利用地、土浦花火大会に偏る観光客、といった問題がある。一方で、常磐線や常磐自動車道という交通幹線があることや、周辺市町村の交通の要衝であることは都市として恵まれている。また、霞ヶ浦や宍塚地区の里山といった豊かな自然環境がありNPOによる環境保護活動が行われている。

図1-1-1.亀城公園の太鼓櫓門

土浦市の人口は2010年12月1日現在144,029人である。2000年頃から人口が伸び悩んでいることがわかる(図1-2-1)。

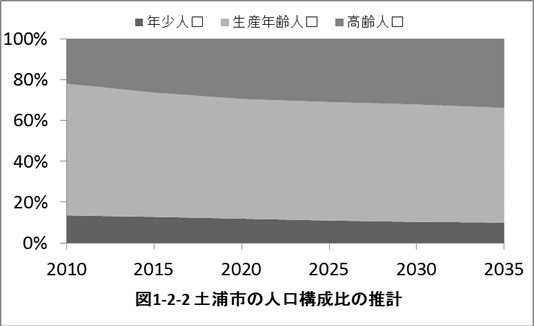

コーホート要因法を用いて人口予測を行った(図1-2-1)。基準人口は2010年4月1日の住民基本台帳による土浦市の年齢別人口データを使った。出生率・生存率・純移動率は国立社会保障・人口問題研究所が将来人口推計で用いている土浦市の仮定値を用いた。2035年の推定人口は約124,000人となった。また、図1-2-2のとおり、年少人口率は約10%、高齢化率は約34%と推計された。

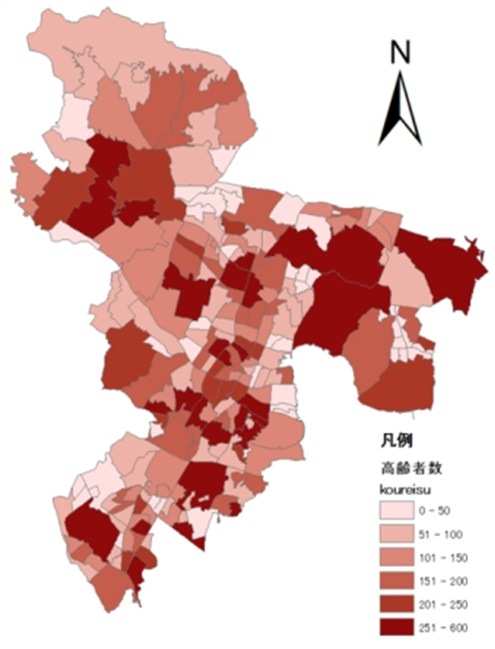

さらに、地区別の高齢者数を見てみると(図1-2-3)、駅の中心部である、中央2丁目や大手町、また古くからの集落である常名や藤沢に高齢者が多く存在するが、天川団地や烏山団地といった戦後開発された郊外の団地においても高齢者が多く存在していることがわかる。中には高齢化率が30%を超える地区も見られた。この結果から、自動車移動が困難になる高齢者にとって、市内の移動が困難になると考えられる。

図1-2-3地区別の高齢者数

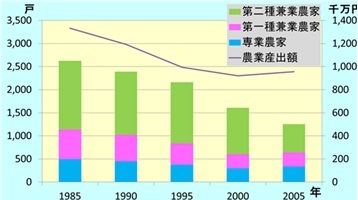

土浦市の農地面積は2,132haで、市の面積の17.3%を占める。農家数は減少の一途を辿り、その数は1985年から2005年までの20年間で半数以下になった。農業産出額も3割減となっている(図1-3-1-1)。

図1-3-1-1 土浦市の農業産出額と事業所数

主要な作物は水稲、れんこん、花卉類・花木である(図1-3-1-2)。とくにれんこんは日本一の生産量を誇り、合併前の旧土浦市域において盛んである。また、花卉類・花木は主に旧新治村域で栽培・出荷されている。

図1-3-1-2 土浦市の農業産出品の内訳

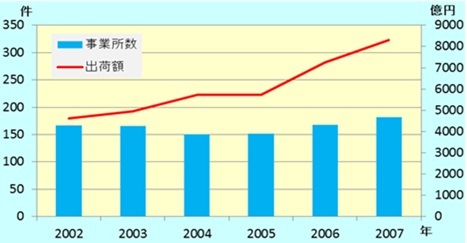

市北部の神立工業団地などを中心に日立製作所グループ、東レ等の大企業が立地している。また、近年は事業所数、製造品出荷数が増加している。(図1-3-2-1)

しかし市東部のおおつ野ヒルズの工業用分譲地が多く売れ残っている。他の工業用分譲地と比較して高い分譲価格や近隣道路の狭小幅員が影響していると考えられる。(表1-3-2-2)

図1-3-2-1 土浦市の工業出荷額と事業所数

表1-3-2-2 工業用分譲地の比較

1990年代以降、土浦駅を中心に商業施設数が減少している。モータリゼーションや、イオン土浦ショッピングセンター等の郊外型大型店舗が増加していることが影響していると考えられる。しかし、市全体として年間販売額としては下げ止まりとなっている。(図1-3-3-1)

図1-3-3-1 土浦市の商業年間販売額と事業所数

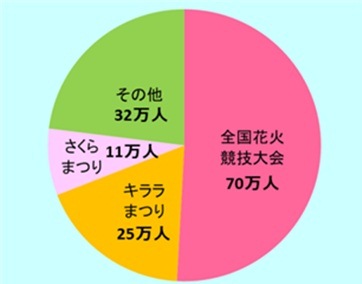

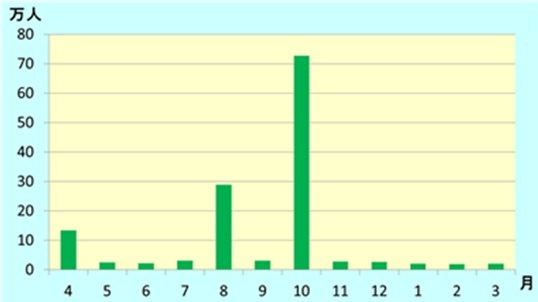

平成21年度の入込観光客数は137万5800人であった。4月には土浦桜まつり、8月には土浦キララまつり、10月には土浦全国花火競技大会といった土浦を代表するイベントが開催される。年間の入込観光客数のほとんどがこれらのイベントによるもので(図1-4-1)、恒常的な観光客は2〜3万人/月と多いとはいえない(図1-4-2)。まちかど蔵や霞ケ浦、小町の館など既存の観光資源を活かしてどのような層をターゲットとし魅力を発信していくかが課題となろう。

図1-4-1 イベント別観光客数(平成21年度)

図1-4-2 月別観光客数(平成21年度))

土浦市内には常磐自動車道をはじめ、国道6号線、国道125号線、国道354号線などの主要幹線道路が走り、茨城県南地域における交通の要衝となっている。一方で、慢性的な交通渋滞も発生しており(図1-5-1)早急な道路整備や自動車に依存しない社会への移行が望まれる。

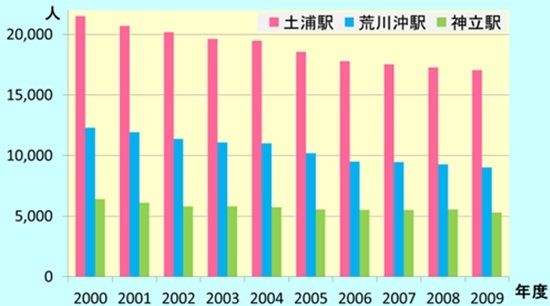

公共交通に目を向けると、鉄道はJR常磐線のみで市内に3つの駅がある(荒川沖駅・土浦駅・神立駅)が、いずれの駅も利用者は減少傾向にあり、2000年からの10年間で各駅ともに20%前後の減少が見られた(図1-5-2)。

路線バスは関東鉄道・関鉄観光バス、ジェイアールバス関東が土浦駅を中心とした放射状の路線網を展開する。このほか、中心市街地において関東鉄道が受託運行する市街地活性化バス「キララちゃん」が独自の路線網を形成する。利用者は横ばいであったが、近年、関鉄観光バスやジェイアールバス関東を中心に利用者が減少し、総利用者数の減少に影響を与えている(図1-5-3)。

図1-5-1 土浦市の道路網と混雑度(道路交通センサスによる))

図1-5-2 土浦市内駅別乗客数の推移

土浦は県南の中心都市であったため、国や県の行政機関が集積している。例えば、簡易裁判所や地方検察庁、税務署、国土交通省の国道事務所や陸運支局などがある。だが、これらの中には老朽化・狭隘化が進んでいる施設もある。

次に、土浦市の教育施設についてみる。土浦市内には小学校20校、中学校8校、高等学校8校がある。児童生徒数は、小・中学生数は県内5位であるが、高校生数は県内2位となっている。図1-6-1から、土浦市の教育分野に関しては未だに求心力を持っていることがわかる。

図1-6-1 対土浦市通学状況