1丏搚塝巗偺奣梫偲尰忬暘愅

1-1丏搚塝巗偺奣梫

丂搚塝巗偼丄擔杮戞2偺峀偝偺夃儢塝傗嶗愳丄媢椝抧懷偺幬柺椦側偳悈偲椢偵宐傑傟丄堬忛導撿晹偺拞妀搒巗偲偟偰敪揥偟偰偒偨丅巗堟偼搶惣14.4 km丄撿杒17.8 km丅搶嫗偐傜60 km寳撪偵偁傝丄忢斨慄偺峳愳壂墂丄搚塝墂丄恄棫墂傗忢斨帺摦幵摴偺嶗丒搚塝僀儞僞乕僠僃儞僕丄搚塝杒僀儞僞乕僠僃儞僕側偳岎捠姴慄栐偑惍偭偰偄傞丅偝傜偵椬愙偱偼庱搒寳拞墰楢棈帺摦幵摴偺惍旛偑恑峴拞偱偁傞丅

丂傑偨搚塝巗偼丄愮梩導惉揷巗偺怴搶嫗崙嵺嬻峘偵栺40 km偲嬤偔丄拀攇尋媶妛墍搒巗偵椬愙偟偰偄傞丅偝傜偵庱搒夵憿寁夋偺拞偱丄拀攇尋媶妛墍搒巗偲堦懱揑偵丄庱搒婡擻暘嶶偺庴偗嶮偲側傞乽嬈柋妀搒巗乿偲偟偰埵抲偯偗傜傟偰偄傞丅

彨棃傪巟偊傞怴偟偄搒巗婎斦偺惍旛傗丄暯惉18擭2寧20擔偺怴帯懞偲偺崌暪偵傛傝丄暯惉18擭3寧尰嵼偱143,789恖偑曢傜偡搒巗偲側偭偨丅

恾1-1 搚塝巗偺埵抲

恾1-1 搚塝巗偺埵抲

乮弌揟丗搚塝巗儂乕儉儁乕僕乯

1-2丏搚塝巗偺尰忬暘愅

1-2-1丏恖岥

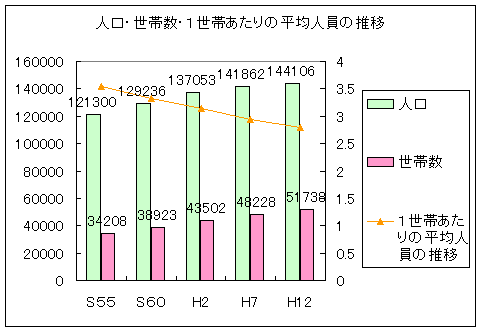

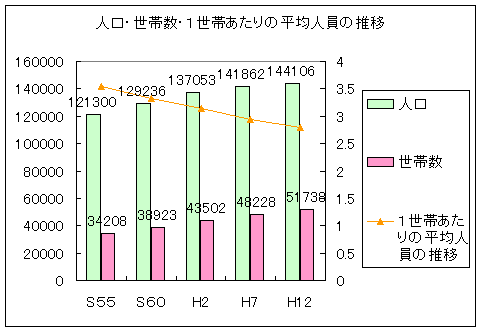

丂暯惉12擭傑偱偺搚塝巗偺恖岥偺悇堏傪傒傞偲徍榓55擭埲崀丄暯惉12擭傑偱堦娧偟偰憹壛偑懕偄偰偄傞偑憹壛棪偺尭彮偐傜丄恖岥偑怢傃擸傫偱偄傞丅摿偵丄媽怴帯懞偱偼暯惉12擭偵偼丄恖岥尭彮偵揮偠偰偄傞丅

丂傑偨丄悽懷悢偼恖岥憹傪忋夞傞怢傃棪偱憹壛傪懕偗偰偄傞偨傔丄1悽懷偁偨傝偺暯嬒恖堳偼尭彮偑懕偄偰偍傝丄暯惉7擭埲崀偼3恖傪愗傞側偳丄摉抧堟偵偍偄偰傕妀壠懓壔偺

恑峴偑偆偐偑偊傞丅

丂

恾1-2-1-1 恖岥丒悽懷悢丒1悽懷偁偨傝偺暯嬒恖堳偺悇堏

恾1-2-1-1 恖岥丒悽懷悢丒1悽懷偁偨傝偺暯嬒恖堳偺悇堏

乮弌揟丗搚塝巗乯

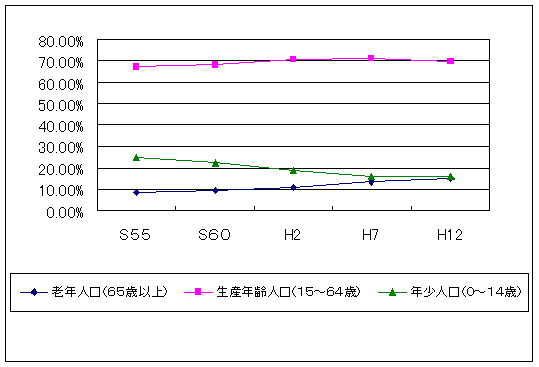

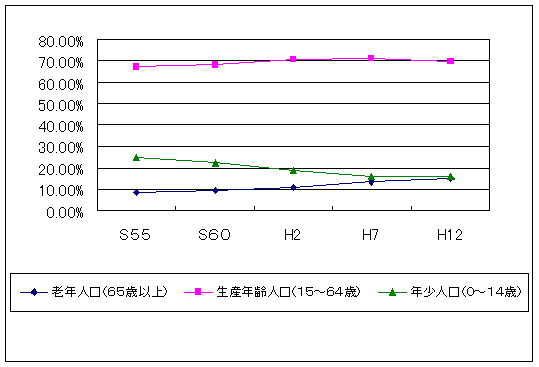

椉巗懞崌寁偱偺擭楊暿偺恖岥妱崌偺悇堏傪傒傞偲丄榁擭恖岥乮65 嵨埲忋乯妱崌偑憹壛偟懕偗偰偄傞堦曽偱丄擭彮恖岥乮0乣14嵨乯妱崌偼尭彮偟丄惗嶻擭楊恖岥乮15乣64 嵨乯妱崌傕丄暯惉12 擭偵偼尭彮偵揮偠偰偄傞丅偙偺偙偲偵傛傝抧堟偺崅楊壔偑彊乆偵恑傫偱偄傞偙偲偑偆偐偑偊傞丅

恾1-2-1-2 擭楊暿乮俁奒媺乯恖岥妱崌偺悇堏

恾1-2-1-2 擭楊暿乮俁奒媺乯恖岥妱崌偺悇堏

乮弌揟丗搚塝巗乯

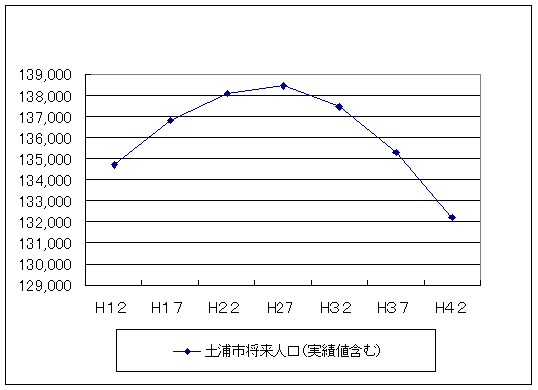

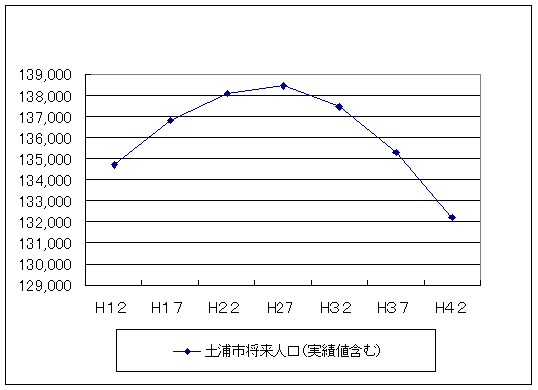

丂搚塝巗偺恖岥偼暯惉27擭傪僺乕僋偵尭彮孹岦偵偁傞丅

丂傑偢丄媽搚塝巗偱偼丄戞6 師搚塝巗憤崌寁夋偵偍偄偰丄暯惉22擭偺恖岥傪15 枩恖偲憐掕丅傑偨丄暯惉16擭10寧偵嶔掕偝傟偨搒巗寁夋儅僗僞乕僾儔儞偱偼丄暯惉22擭偵

丂15枩恖偵摓払偟丄偦傟埲崀偼丄尰嵼恑峴拞偺巤嶔傗偙傟偐傜揥奐偡傞巤嶔偺梫慺丄庱搒寳偵嬤偄偲偄偆導撿抧堟偺帠忣摍偺梫場傪峫椂偟丄戝暆側恖岥憹壛偑婜懸偱偒側偄傕偺偺丄巗偺婯柾傗婛惉巗奨抧傪拞怱偲偡傞搒巗峔憿偵墳偠偨幙偺崅偄搒巗偯偔傝傪恑傔偰偄偔偙偲偲偟丄20 擭屻偺恖岥僼儗乕儉傪15 枩恖偲憐掕偡傞偲偟偰偄傞丅

恾1-2-1-3 搚塝巗偺恖岥彨棃悇寁

恾1-2-1-3 搚塝巗偺恖岥彨棃悇寁

乮弌揟丗搚塝巗乯

丂堦曽丄媽怴帯懞偵偍偄偰傕丄搒巗寁夋儅僗僞乕僾儔儞偑暯惉15 擭偵嶔掕偝傟偰偍傝丄巗奨抧丒廤棊抧偺掕廧娐嫬傪惍偊丄廧傒懕偗傜傟傞搒巗偯偔傝傗傆傟偁偄偲岎棳偺娐嫬嶌傝傪栚巜偡傕偺偲偟丄彨棃恖岥偼丄暯惉27 擭偱偼丄搶拀攇怴帯岺嬈抍抧偺廇嬈幰偺掕拝壔傪偼偠傔偲偡傞嶻嬈怳嫽偵傛傞恖岥掕拝丄媦傃婎斦惍旛偵傛傞恖岥堐帩偵傛傝丄栺11000恖傪憐掕偟偰偄傞丅

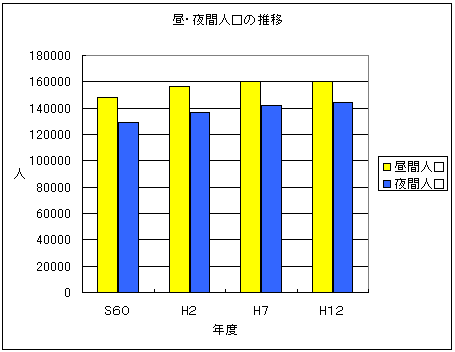

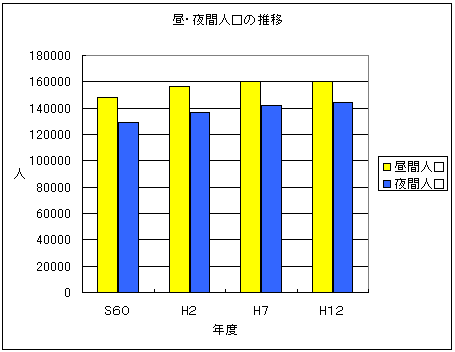

丂傑偨丄搚塝巗偺拫丒栭娫恖岥偺悇堏傪斾妑偡傞偲丄栭娫恖岥傛傝傕拫娫恖岥偺傎偆偑戝偒偄偺偱搚塝巗偵捠嬑捠妛側偳偱巗奜偐傜棃傞恖偑懡偄偲憐掕偱偒傞丅丂

恾1-2-1-4 搚塝巗偺拫丒栭娫恖岥偺悇堏乮弌揟丗搚塝巗乯

恾1-2-1-4 搚塝巗偺拫丒栭娫恖岥偺悇堏乮弌揟丗搚塝巗乯

1-2-2丏岎捠

丂搚塝巗傪庢傝姫偔峀堟揑側崪奿摴楬偲偟偰偼丄撿杒曽岦偵忢斨帺摦幵摴丄崙摴6崋丄搶惣曽岦偵偼崙摴125崋丄崙摴354崋偑偁傞丅傑偨丄偦傟傜偺崪奿摴楬傪曗姰偡傞宍偱丄抧堟壔姴慄摴楬偑惍旛偝傟偰偍傝丄峀堟崪奿摴楬偲偁傢偣偨摴楬僱僢僩儚乕僋偑宍惉偝傟偰偄傞丅偟偐偟側偑傜丄寁夋寛掕偝傟偨搒巗寁夋摴楬偺惍旛忬嫷偼栺57亾偵偲偳傑偭偰偄傞偺偑尰忬偱偁傞丅

丂帺摦幵岎捠偵娭偡傞摴楬崿嶨搙偼恾偺傛偆偵側偭偰偄傞丅撿杒曽岦偺姴慄摴楬偱晹暘揑偵崿嶨搙偑崅偄晹暘偑尒傜傟傞丅偙傟偼丄捠夁岎捠偵傛傞塭嬁傪庴偗偰偄傞傕偺偩偲峫偊傜傟傞丅傑偨丄搚塝墂拞怱巗奨抧晅嬤偱傕岎捠崿嶨偑栚棫偪丄摿偵崙摴125崋慄偱崿嶨搙偑2.0傪墇偊傞晹暘傕偁傞丅峳愳壂墂曽柺偱偺崙摴6崋慄偱傕崿嶨搙偑2.0傪挻偊偰偄傞丅

丂曕峴幰丒帺揮幵摴楬惍旛忬嫷偼丄6崋僶僀僷僗摍傪彍偔庡梫姴慄摴楬偵偍偄偰偼奣偹曕摴偑惍旛偝傟偰偄傞丅搚塝巗偺拞怱巗奨抧偵偍偄偰傕憡墳偺帺摦幵岎捠検傪桳偡傞摴楬偱偼曕摴偑惍旛偝傟偰偄傞偑丄墂廃曈晹偱偼曅懁曕摴偺売強傕偁傞丅堦曽丄恄棫巗奨抧傗峳愳壂巗奨抧偱偼曕摴惍旛偑偁傑傝恑傫偱偄側偄丅

丂搚塝巗偺岎捠帠屘敪惗審悢偼丄暯惉13擭搙傑偱媫寖偵憹壛偟丄偦偺屻堦帪尭彮偟偨傕偺偺暯惉15擭埲崀嵞傃憹壛偵揮偠偰偄傞丅

恾1-2-2-3 搚塝巗乮怴帯懞傪娷傓乯偵偍偗傞帠屘敪惗審悢偺悇堏

恾1-2-2-3 搚塝巗乮怴帯懞傪娷傓乯偵偍偗傞帠屘敪惗審悢偺悇堏

乮弌揟丗暯惉17擭搙搚塝巗憤崌岎捠懱宯挷嵏乯

丂恖岥1枩恖偁偨傝偺岎捠帠屘巰彎幰棪偵偮偄偰搚塝巗偼堬忛導撪偱傕忋埵偵埵抲偡傞丅搚塝巗偱偼撿杒曽岦偺捠夁岎捠検偑懡偄偙偲偑

梫場偲峫偊傜傟傞偑丄搚塝巗偱偺巰彎幰棪偑廃曈巗挰懞偵斾傋偰崅偔側偭偰偄傞偺偼帠幚偱偁傞丅0乣14嵨丄65嵨埲忋偺帠屘偼奺巗奨抧偵廤拞偟偰偍傝丄崅楊幮夛傪峫椂偡傞偲懳嶔傪島偠傞昁梫偑偁傞丅搚塝巗搒巗寁夋MP撪偺抧嬫暿峔憐偱傕丄慡偰偺抧嬫偵嫟捠偟偰巗柉偺惗妶摴楬偵懳偡傞堄幆偼崅偄偙偲偑塎偊傞丅巗柉偐傜偺梫朷偲偟偰傕丄曕峴幰丒帺揮幵側偳傊偺埨慡懳嶔傗摴楬惍旛偵懳偡傞崅偄僯乕僘偑妋擣偝傟偰偄傞丅

丂岞嫟岎捠偵偮偄偰偼丄揝摴丄僶僗偲傕偵擭乆棙梡幰偑尭彮偟偰偄傞丅偙傟偼搚塝巗拞怱巗奨抧偺悐戅丄儌乕僞儕僛乕僔儑儞偺恑揥丄TX奐嬈偺塭嬁傪庴偗偰偄傞偲悇嶡偱偒傞丅堦曽偱丄搚塝巗偱摫擖偟偰偄傞傑偪偯偔傝妶惈壔僶僗乽僉儔儔偪傖傫乿偺棙梡幰悢偼憹壛偟偰偄傞丅偟偐偟側偑傜丄僶僗夛幮塣塩偺僶僗棙梡幰偺僆乕僟乕偵偼摓掙捛偄偮偐側偄偺傕尰忬偱偁傞丅

恾1-2-2-4 巗撪楬慄僶僗擭娫忔媞恖堳悢

恾1-2-2-4 巗撪楬慄僶僗擭娫忔媞恖堳悢

乮弌揟丗暯惉17擭搙搚塝巗憤崌岎捠懱宯挷嵏乯

恾1-2-2-5 僉儔儔偪傖傫忔媞恖堳悢

恾1-2-2-5 僉儔儔偪傖傫忔媞恖堳悢

乮弌揟丗暯惉17擭搙搚塝巗憤崌岎捠懱宯挷嵏乯

丂搚塝巗偵偼夃儢塝傪棙梡偟偨悈忋岎捠傕峴傢傟偰偄傞偑丄棙梡偑娤岝柺偵尷掕偝傟偰偄傞丅悈帒尮偲偄偆偙偲傕偁傝丄廀梫偑壞偵廤拞偟偰偄傞偑丄擭娫傪捠偟偰偺妶梡傕峫偊側偗傟偽側傜側偄丅梀棗慏棙梡棪傕廫悢%偵偲偳傑傝夃儢塝偲偄偆帒尮傪桳岠偵妶梡偱偒偰偄側偄偲偄偊傞丅

恾1-2-2-6 悈忋岎捠棙梡忬嫷乮暯惉16擭搙掕婜梀棗棙梡幰悢乯

恾1-2-2-6 悈忋岎捠棙梡忬嫷乮暯惉16擭搙掕婜梀棗棙梡幰悢乯

乮弌揟丗暯惉17擭搙搚塝巗憤崌岎捠懱宯挷嵏乯

丂岎捠壽戣偼摴楬柺丄岞嫟岎捠丄埨慡柺偵戝暿偱偒傞偑丄摿偵帺摦幵丒曕峴幰偲傕偵埨慡丒埨怱偵摦偒傗偡偄丒棙梡偟傗偡偄岎捠懱宯偺惍旛偑昁梫偱偁傞偲偄偊傞丅

1-2-3丏嶻嬈

i丏擾嬈

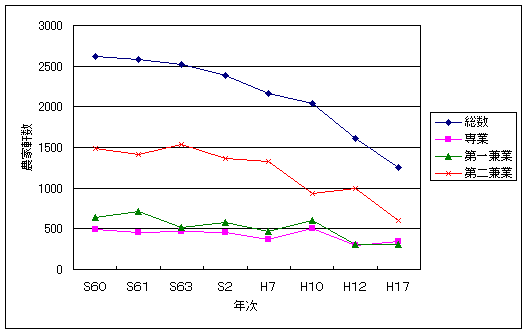

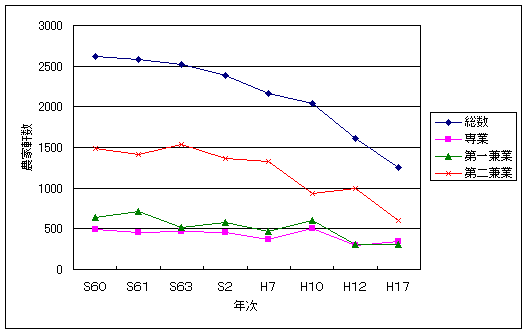

丂尰嵼丄搚塝巗偺擾嬈偼悐戅孹岦偵偁傞丅恾偺傛偆偵丄擾壠悢丄擾嬈恖岥丄宱塩峩抧柺愊偑偲傕偵尭彮孹岦傪帵偟偰偄傞丅

恾1-2-3-1 搚塝巗偺擾壠悢偺悇堏

恾1-2-3-1 搚塝巗偺擾壠悢偺悇堏

乮弌揟丗搚塝巗乯

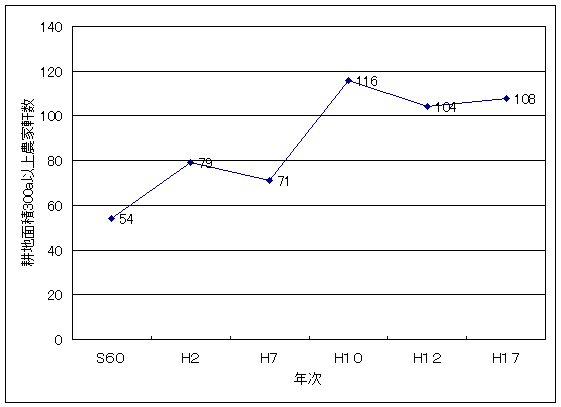

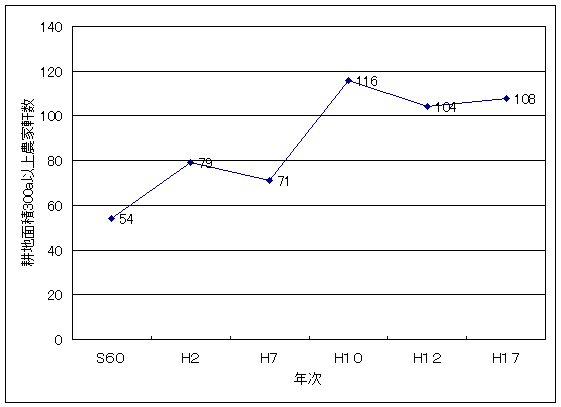

丂偦偺堦曽偱丄300a埲忋偺峩抧柺愊傪帩偮擾壠偑忋徃偟偰偄傞丅偙偺偙偲偐傜丄彫婯柾擾壠偼揚戅偟丄戝婯柾擾壠偩偗偑擾嬈傪塩傫偱偄傞偲偄偆偙偲偑傢偐傞丅

恾1-2-3-2 峩抧柺愊300倎埲忋偺擾壠悢

恾1-2-3-2 峩抧柺愊300倎埲忋偺擾壠悢

乮弌揟丗搚塝巗乯

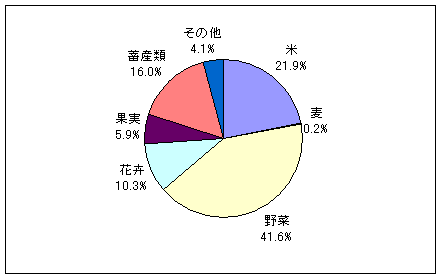

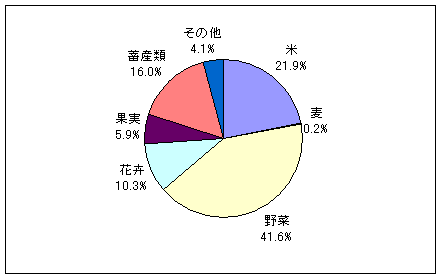

丂傑偨丄搚塝巗偼愄偐儗儞僐儞嵧攟偵揔偟偨搚抧暱偲偟偰抦傜傟丄慡崙侾埵偺惗嶻検偱偁傝丄慡崙偺俁妱丄搶嫗巗応偵尷偭偰偼僔僃傾栺俋妱偑堬忛導嶻偱偁傞丅摿偵夃儢塝屛娸偺壂廻丄揷懞丄庤栰丄栘揷梋抧嬫偲嶗愳廃曈偺拵妡抧嬫側偳偵懡偔嵧攟偝傟偰偍傝丄庡偵嫗昹曽柺偵弌壸偝傟偰偄傞丅尰嵼偱偼偙偺儗儞僐儞傪巊偭偨條乆側壛岺昳乮儗儞僐儞僷僂僟乕丄儗儞僐儞僒僽儗側偳乯偑柤嶻偲偟偰攧傜傟偰偄傞丅

丂偦偺懠僠儏乕儕僢僾丄僌儔僕僆儔僗丄傾儖僗僩儘儊儕傾丄僈乕儀儔側偳偺壴櫫嵧攟傕惙傫偱偁傞丅

恾1-2-3-3 搚塝巗偵偍偗傞擾嬈惗嶻

恾1-2-3-3 搚塝巗偵偍偗傞擾嬈惗嶻

乮弌揟丗搚塝巗乯

鶤丏岺嬈

丂堬忛導偼搶嫗搒怱偐傜俁侽乣侾俆侽km寳撪丅庱搒寳傊偺傾僋僙僗偵偍偄偰桪埵偱偁傝丄崅懍摴楬偵偮偄偰偼忢斨帺摦幵摴丄杒娭搶帺摦幵摴丄庱搒寳拞墰楢棈帺摦幵摴丄搶娭搶帺摦幵摴側偳偺惍旛偑弴挷偵恑傫偱偍傝丄嬤偄彨棃偼娭搶堦墌偺搒巗偲偺傾僋僙僗傕旘桇揑偵岦忋偡傞丅傑偨丄峘榩偵偮偄偰傕幁搰峘丄戝愻峘丄忢棨撨壪峘丄擔棫峘偲庡梫峘榩係偮偑懚嵼偟丄揝摴偱偼偮偔偽俤倃丄忢斨慄偺俀偮偑偁傞丅峏偵偼昐棦旘峴応傕柉塩嫟梡壔傊摦偒弌偟偰偍傝價僕僱僗偺壜擻惈傕峀偑偭偰偄傞丅偙偺傛偆偵堬忛導偼懠偺搒巗偵斾傋戝検丄崅懍暔棳偺僱僢僩儚乕僋偑惍旛偝傟偰偍傝丄懠偺婇嬈偑偙偧偭偰恑弌偟偰偒偰偄傞丅寢壥偲偟偰堬忛導偼導奜婇嬈丄奜帒婇嬈偺岺応偺棫抧偑戞侾埵偲側偭偰偄傞丅

丂搚塝巗傕丄僥僋僲僷乕僋搚塝杒丄搶拀攇怴帯岺嬈抍抧丄搚塝偍偍偮偺僸儖僘側偳偺岺嬈抍抧傪曐桳偟丄怘椏昳惢憿嬈丄旕揝嬥懏惢憿嬈丄堦斒婡夿婍嬶惢憿嬈丄揹婥婡夿婍嬶惢憿嬈丄惛枾婡夿婍嬶惢憿嬈偺俆昳栚偱惢昳弌壸妟偑憹壛偟偰偄傞丅慡懱偱尒偰傕丄扨埵惢憿昳弌壸妟丄扨埵帠嬈強暿廬嬈幰恖悢傕憹壛偟偰偍傝丄岺嬈偼懠偺嶻嬈偵斾傋偰岲挷偱偁傞丅

恾1-2-3-4 扨埵帠嬈強偁偨傝偺廬嬈幰恖悢

恾1-2-3-4 扨埵帠嬈強偁偨傝偺廬嬈幰恖悢

乮弌揟丗搚塝巗乯

恾1-2-3-5 扨埵廬嬈幰偁偨傝偺惢憿昳弌壸妟

恾1-2-3-5 扨埵廬嬈幰偁偨傝偺惢憿昳弌壸妟

乮弌揟丗搚塝巗乯

鶥丏娤岝

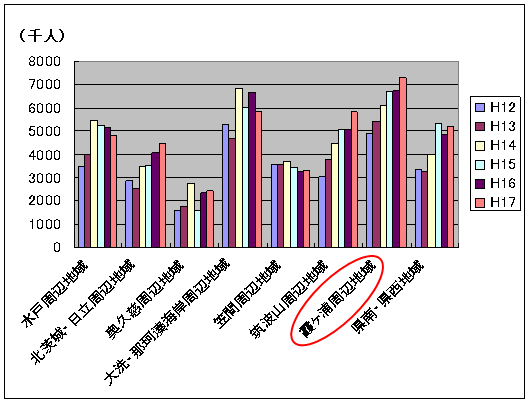

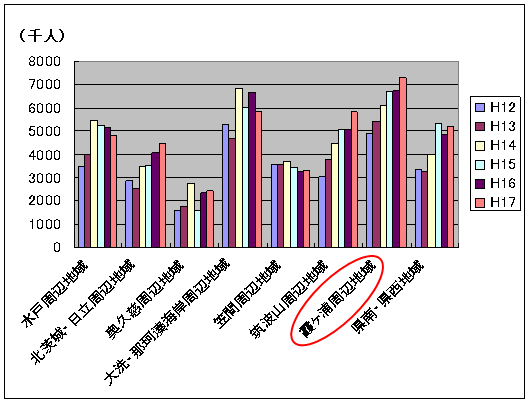

丂傕偲傕偲搚塝巗偼娤岝帒尮偑朙偐側搒巗偱偁傞偨傔偵偦偺桳岠妶梡偑恾傜傟丄條乆側娤岝帠嬈偑幚巤偝傟巒傔偰偄傞丅搚塝巗偼堬忛導偱傕擭娫娤岝媞悢偑旕忢偵懡偔偦偺悢偼暯惉侾俆擭俇俇俈枩恖丄暯惉侾俇擭俇俈係枩恖丄暯惉侾俈擭俈俀俋枩恖偵傕偺傏偭偰偄傞丅

恾1-2-3-6 堬忛導擭娫娤岝媞悢

恾1-2-3-6 堬忛導擭娫娤岝媞悢

乮弌揟丗堬忛導摑寁擭娪乯

搚塝巗偺庡側娤岝帒尮偵偼師偺傛偆側傕偺偑偁傞丅

- 帺慠丗夃儢塝丄儗儞僐儞敤丄僐僗儌僗敤丄偦偽敤丄恀撶彫妛峑傗嶗愳偺嶗

- 巎愓丗婽忛岞墍丄忋崅捗奓捤丄憼嶌傝偺寶暔丄彫栰彫挰偺曟摍妎帥丒斒庒帥偺摵忇丄媽搚塝拞妛峑杮娰丄

- 偦偺懠丗偮偔偽傝傫傝傫儘乕僪丄夃儢塝娤岝梀棗慏丄娤岝壥庽墍丄僷儔僌儔僀僟乕

1-2-4丏帺慠

鶣丏婥岓

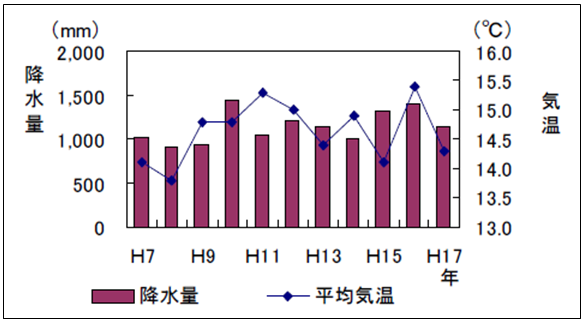

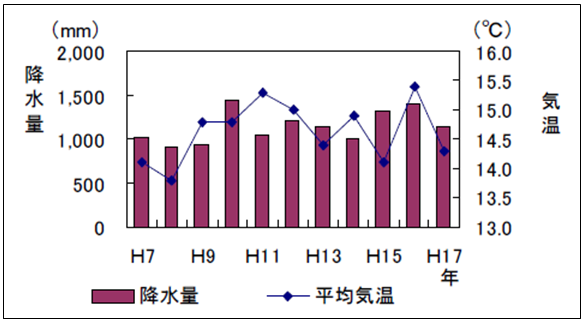

丂搚塝巗偺擭暯嬒婥壏乮夁嫀10擭娫乯偼14.7亷偱丄擭娫1154mm偺揔搙偺崀悈検傕偁傝丄斾妑揑壏抔側婥岓忦審偵宐傑傟偰偄傞丅

暯惉17擭偺暯嬒婥壏偼14.3亷偱崀悈検偼1138mm偱偁偭偨丅

恾1-2-4-1 搚塝巗偺婥岓丒崀悈検

恾1-2-4-1 搚塝巗偺婥岓丒崀悈検

乮弌揟丗搚塝巗乯

鶤丏巗偺栘丒壴丒捁

丂帺慠偵懳偡傞巗柉堄幆偺岦忋偲弫偄偺偁傞廧傒傛偄傑偪偯偔傝傪悇恑偡傞偨傔丆巗惂巤峴45廃擭傪婰擮偟偰惂掕偟偨乮億僾儔丒僒僋儔丒儓僔僉儕乯偲丆媽怴帯孲怴帯懞偲偺崌暪偵傛傝丆怴偨偵乮働儎僉丒僂僌僀僗乯偑壛偊傜傟偨丅

亙巗偺栘亜億僾儔丒働儎僉

亙巗偺壴亜僒僋儔

嶗偺柤強丗恀撶彫妛峑丄婽忛岞墍丄嶗愳丄怴愳丄壋屗徖岞墍丄岦忋埩丄棾儢曯

僒僋儔偼屆偔偐傜巗柉偵垽偝傟丆恊偟傑傟丆巗偲楌巎揑偵傕怺偄偐偐傢傝傪傕偭偰偄傞丅

亙巗偺捁亜儓僔僉儕丒僂僌僀僗

鶥丏悈宯

丂搚塝巗偺悈宯偼夃儢塝偲壨愳偵戝暿偝傟傞丅夃儢塝偼丄奀偑偣偒巭傔傜傟偰偱偒偨奀愓屛偱丄暯嬒悈怺4m掱搙偲嬌傔偰愺偄屛偱偁傞丅棳堟柺愊偼2157km2偱丄堬忛導偺柺愊偺3暘偺1偵傕側傞丅巗堟偵偼8偮偺壨愳乮堦媺壨愳乯偑棳傟丆拀攇嶳偺杒曽偐傜棳傟弌傞嶗愳傪彍偒丄偄偢傟傕巗偺廃曈偺抮徖摍傪悈尮偲偡傞拞彫壨愳偲側偭偰偄傞丅8壨愳偺偆偪嫬愳丄怴愳丄嶗愳丄旛慜愳偼巗堟偱夃儢塝偵拲偓崬傫偱偄傞丅

夃儢塝媦傃壨愳偺悈幙偼丄傗傗夵慞偑尒傜傟偨傕偺偺丄嬤擭偱偼掆懾孹岦偵偁傞丅岺応丒帠嬈強摍偺攔悈偼婯惂丒婎弨摍偑掕傔傜傟丆夵慞偑恑傫偱偄傞偑丆嬤擭偱偼惗妶攔悈傗擾抧丒巗奨抧摍偐傜偺柺尮偵傛傞晧壸偺斾棪偑戝偒偔側偭偰偄傞丅

鶦丏棦嶳

旍梹偱暯扲側搚抧偵屆偔偐傜恖乆偑曢傜偟偰偒偨搚塝偱偼丄擾抧傗擇師椦側偳偺棦偺怉暔偵傛傝丄抧堟偺帺慠偑宍惉偝傟偰偄傞丅戜抧晹偵揰嵼偡傞僐僫儔摍偺嶨栘椦傗僗僊丄僸僲僉摍偺怉椦抧偼丄抧堟偺婱廳側傑偲傑傝偁傞椢抧偱偁傝丄幊捤戝抮側偳偵尒傜傟傞傛偆偵偨傔抮傗扟捗揷偲偲傕偵椙岲側棦嶳娐嫬傪宍惉偡傞庡梫側峔惉梫慺偲側偭偰偄傞丅傑偨丄掅抧晹傗戜抧墢曈偺幬柺椦傕夃儢塝偺攚宨偲側傞廳梫側椢偺懷傪宍惉偟偰偄傞丅

鶧丏宨娤

丂搚塝偺宨娤偼丄夃儢塝傗戜抧晹偺庽椦抧側偳偺帺慠宨娤丄帺慠偲偺挷榓偺拞偱堢傑傟偰偒偨棦偺宨娤傗丄忛壓挰偺柤巆傪偲偳傔側偑傜嬤戙揑搒巗傊偲敪揥傪偲偘偨楌巎揑丒搒巗揑宨娤側偳偑怐傝側偝傟偰宍惉偝傟偰偄傞丅堦曽偱偼丄搒巗偺敪揥偲偲傕偵戭抧奐敪摍偑恑傒丄庽椦抧摍偺朙偐側帺慠偼彮偟偢偮幐傢傟偰偒偰偄傞丅

丂乽搚塝巗椢偺尰嫷挷嵏曬崘彂乿乮暯惉俈擭搙乯偵傛傞偲丄巗堟柺愊偵懳偡傞椢旐棪58.1%偱丄斾妑揑椢偵宐傑傟偨搒巗娐嫬偲側偭偰偄傞偑丄偦偺傎偲傫偳偼擾抧傗庽椦抧側偳偺柉桳抧偺椢偵傛傝巟偊傜傟偰偄傞丅

丂堦曽丄搒巗岞墍偼巗撪偵52偐強乮85.23ha乯偁傝丄巗柉偺宔偄偺応傗儗僋儕僄乕僔儑儞偺応偲側偭偰偄傞丅偟偐偟丄巗柉堦恖摉偨傝偺搒巗岞墍柺愊偼5.92噓偱丄崙乮8.90噓乛恖乯傗導乮8.08噓乛恖乯偲斾妑偡傞偲丄彮側偄忬嫷偲側偭偰偄傞丅

1-2-5丏幮夛暉巸

鶣丏帣摱暉巸

丂暯惉侾侾擭俁寧偵嶔掕偟偨乽搚塝巗巕堢偰巟墖憤崌寁夋丂俀侽侾侽偮偪偆傜偙偳傕僾儔儞乿媦傃暯惉侾係擭俁寧偵嶔掕偟偨乽搚塝巗曣巕曐寬寁夋乿傪曪娷偟偨丆乽偮偪偆傜怴偙偳傕僾儔儞乮搚塝巗師悽戙堢惉巟墖峴摦寁夋乯乿傪暯惉侾俈擭俁寧偵嶔掕丅杮寁夋偼丆慜婜俆儠擭乮暯惉侾俈乣俀侾擭搙乯偺峴摦寁夋傪撪梕偲偟偰丆俈偮偺婎杮曽恓傪拰偲偟偨俀俇崁栚偺婎杮巤嶔傪愝偗丆偝傜偵徻嵶側嬶懱揑巤嶔偲栚昗抣傪愝掕偟偰偄傞丅

鶤丏崅楊幰暉巸

丂暯惉俇擭搙偵乽搚塝巗榁恖曐寬暉巸寁夋乿傪嶔掕偟丆崅楊幰傊偺曐寬暉巸巤嶔偺愊嬌揑側揥奐傪恾偭偰偒偨偑丆摉奩寁夋偺寁夋婜娫偑暯惉侾侾擭搙枛偱廔椆偟丆暯惉侾俀擭搙偐傜夘岇曐尟惂搙偑僗僞乕僩偟偨偙偲偐傜乽搚塝巗傆傟偁偄僱僢僩儚乕僋僾儔儞乿偲偟偰丆榁恖曐寬暉巸寁夋偲夘岇曐尟帠嬈寁夋傪堦懱揑偵嶔掕偝傟偨丅暯惉侾俈擭搙偵摨寁夋偺尒捈偟傪峴偄丆暯惉侾俉擭搙偐傜暯惉俀侽擭搙傑偱偺怴偨側寁夋偲偟偰乽戞嶰師搚塝巗傆傟偁偄僱僢僩儚乕僋僾儔儞乿傪嶔掕偟偰偄傞丅

1-3丏戞6師搚塝巗憤崌寁夋偵偮偄偰

1-3-1丏奣梫

1丏怱朙偐側巗柉惗妶偺憂弌

2丏偆傞偍偄偲傗偡傜偓偺偁傞娐嫬偺憂憿

3丏妶椡偁傆傟傞乽傑偪乿偺幚尰

忋偺3偮傪婎杮棟擮偲偟丄

丂

傪栚巜偡丅

1-3-2丏栤戣揰

1丏彮巕崅楊壔偲恖岥栤戣

戞俇師搚塝巗憤崌寁夋偱偼丄暯惉35擭偺恖岥僼儗乕儉傪15枩恖丄彨棃揥朷傪20枩恖偵愝掕偟偰寁夋傪棫偰偰偄傞丅偟偐偟丄搚塝巗偵偍偄偰夁嫀5擭娫偺恖岥憹壛棪偼偐側傝彫偝偔乮1乯丄傑偨彮巕崅楊壔偵敽偄崱屻偼恖岥尭彮偑梊憐偝傟傞丅傑偨丄棳弌恖岥偼憹壛偺孹岦偵偁傞偺偵懳偟丄媡偵棳擖恖岥偼暯惉7擭傪嫬偵尭彮傪巒傔偰偄傞丅恖岥僼儗乕儉偺尒捈偟偑昁梫側偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

2丏拞怱巗奨抧偺悐戅

憤崌寁夋偱偼拞怱抧丄偡側傢偪墂廃曈偺奐敪傪戞堦偵栚巜偟偰偄傞丅偟偐偟丄尰嵼搚塝偼幵幮夛壔偟偰偍傝丄墂慜偱側偔儘乕僪僒僀僪偺戝宆揦棙梡幰偑憹壛偟丄峏偵TX姰惉偵敽偄忢斨慄偺棙梡幰偺尭彮偟偰偄傞偨傔丄墂慜偺妶惈壔偼崲擄偱偁傠偆丅

3丏廃曈搒巗偲偺楢実

搚塝巗偼偮偔偽巗丒媿媣巗偲嫟偵峀堟楢実嫆揰偵巜掕偝傟偰偍傝丄偦傟偵墳偠偨寁夋偑棫偰傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄幚嵺偺寁夋彂偵偼廃曈搒巗偲偺楢実嫮壔傊偺嬶懱揑庤朄偼寚擛偟偰偍傝丄傑偨娤岝嶻嬈偼怢傃擸傫偱偄傞揰偐傜丄尰忬偺寁夋偱偼傑偩廃曈庡梫搒巗偲偺楢実偼晄廫暘偱偁傝丄寁夋偺尒捈偟偲怴偨側庢傝慻傒偑昁梫偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅