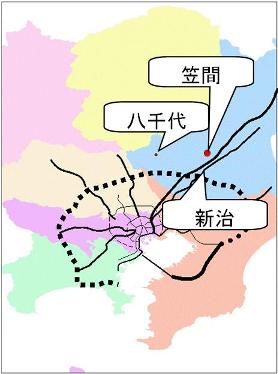

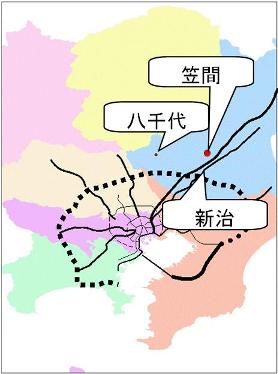

茨城県内のクラインガルテン位置関係

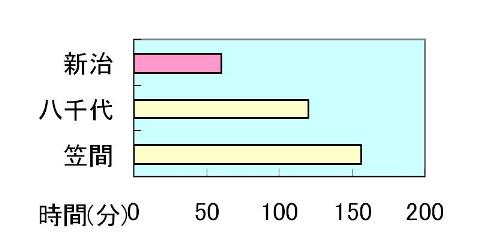

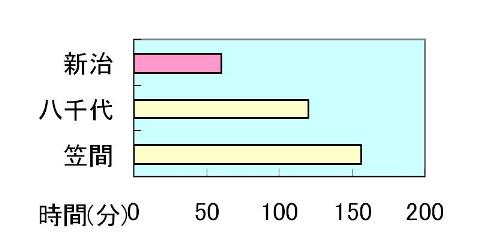

東京からの各クラインガルテンへの車によるアクセス時間

まずグリーンツーリズムとは、「緑豊かな農山漁村地域で、その自然、 文化、人々との交流を楽しむ余暇活動」のことです。 年々、グリーンツーリズムに対する関心は高まっており、 都心に住む団塊の世代のうち、「週末は農山漁村で過ごしたい」と答えた人の割合が45.5%、 農山漁村地域に住む人のうち、「都市住民が週に3日程度訪れて滞在することは良いこと」と 答えた人の割合が69.6%となっています。(*1) またヒアリング調査によると、退職した団塊の世代が求めることとして、 健康、知的鑑賞、自然・癒し、ボランティアへの参加が挙げられています。

そこで都心部の人と農山漁村地域に住む人の一致したニーズを満たすために 私たちは土浦市へのグリーンツーリズムの導入、クラインガルテン(*2)の設置を提案します。

設置場所としては新治を提案します。提案する理由としては

(1)構成:クラインガルテン、日帰り市民農園

(2)年間訪問者数:約15万人(延べ人数)

【算出方法】

① クラインガルテン客

1区画当たり2人程度の人が年144日(=月4回×3日×12ヶ月)訪れるものとする。

また、クラインガルテンの稼働率は100%とした。(*3)

年間の客数は、50(区画)×2(人/区画)×144(日/年)=144100(人/年)

② 日帰り農園利用客

1区画当たり2人程度の人が年60日(=月5回×1日×12ヶ月)訪れるものとする。

また、日帰り農園の稼働率は90%とした。

年間の客数は、25(区画)×2(人/区画)×60(日/年)×0.9(稼働率)=2700(人/年)

⇒合計144100+2700=14万6800(人/年)

(3)年間収入

・年間クラインガルテン利用費:40万(笠間クラインガルテン参照)×50ヶ所=2000万

・年間市民農園利用費:2万×25ヶ所=100万

⇒合計2000万+100万=2100万(円/年)

(4)従業員数:15人(従業員10人、栽培指導員2人、行政職員3人)とする

(5)クラインガルテンの規模

・クラインガルテン×50

・日帰り農園×25

(6)面積

・クラインガルテン:1区画300㎡×50ヶ所=15000㎡

・日帰り市民農園:1区画75㎡×25ヶ所=1875㎡

よって面積の合計は、15000+1875=16875(㎡)

(7)建設費用

・クラインガルテン:1区画当たりの開設経費1000万(建物設置含)×50=5億

・日帰り農園:1区画当たりの開発費用130万(*4)×25=3250万

よって建設費用の合計は5億3250万円。

「費用対効果分析」を用いて算出する。

効果額/費用が1.0以上ならばこの事業を行う価値があるということになる。

算出する前提条件として社会的割引率r=0.04とする。

プロジェクト費用5億3250万円、毎期1956万2500円の費用、2100万円の便益を計上し、

20年間サービスを供給するものとした。

また、プロジェクト費用については国から補助金が半分出るものとした。(*6)

その結果、次のようになった。

効果額/費用≒0.536 < 1.0

1.0を超えなかったため、効果額が費用を下回っているということが分かった。

しかし、この分析は間接効果を考慮していないため、不完全なものである。

具体的に考えられる間接効果としては

・地域産業の雇用創出による経済効果

・地域内消費の増加による経済効果

・クラインガルテンを借りた人の消費者余剰(借りた人々は支払った以上の便益を得ているものと考えられる)

などが挙げられる。

事業実施期間中、これらの効果によってどれだけ効果額が増えれば効果額/費用が1.0を超えるかを計算すると

(285396853.2 + X) / 532110759.1 > 1.0より

X=246713905.9≒2億4600万円

となった。

また、クラインガルテンによる波及効果としては以下のようなことが考えられる。

クラインガルテン、日帰り市民農園と併設するものとして以下のようなものを提案する。

・農家レストラン:新治で採れた農作物を使った料理を出す

・直売所:新治で採れた野菜を売る

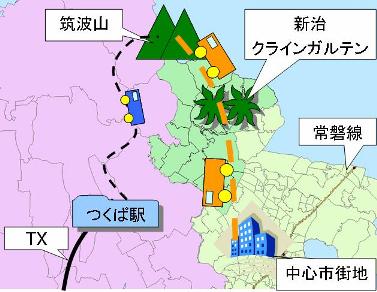

つくばエクスプレスが開業してから、筑波山を訪れる観光客は増加傾向にある。 2005年から2006年の1年間では23万人増加した(図)。 そこで、筑波山への観光客を取り込んだ施策が提案できると考えられる。

新治と筑波山はどちらも自然を売りとする共通点があり、ルートも比較的近い。 筑波山から新治へ、さらには中心市街地へ観光客を誘導することで、「つくば~筑波山~新治~中心市街地」の 新観光ルートが形成される(図)。

筑波山からクラインガルテンへ農業を通しての交流、クラインガルテンから中心市街地へ商店街での交流

という2パターンの交流が得られることとなる。