現在、土浦市はすでに、国道6号・125号バイパスが完成し、国道354号バイパスが建設中です。これらが完成すると、土浦市街地を囲む環状道路となります。他にも北部方面の千代田石岡バイパス、南部の牛久土浦バイパス、圏央道開通など、インフラ整備が進みます。しかしながら、阿見・阿見東インターから市街地への流入、百里空港開港に伴う北部方面への需要増加など交通渋滞はさらにひどくなる恐れがあります。

また、これからの高齢化社会を迎え、高齢者の数が増えてきます。高齢者ドライバーの増加は、判断力低下等により事故を起こす可能性が高くなります。高齢者が自動車を運転しなくてもすむような公共交通機関の整備が必要です。

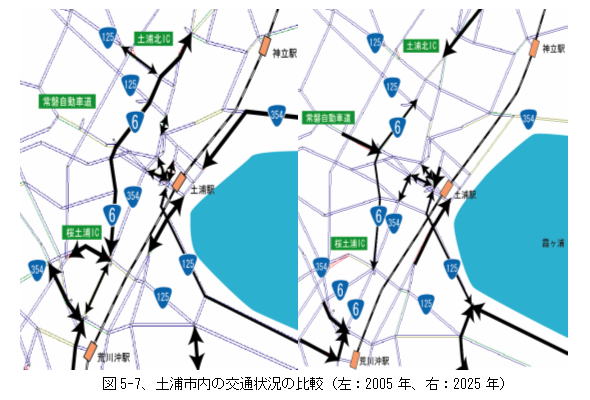

CUETとJICA-STRADAを用いて分析した土浦市内の2005年の道路混雑状況は以上の通りです。国道6号線の全線に渡る渋滞をはじめ、荒川沖駅・土浦駅周辺に集まる渋滞が目に付きます。

同様に分析を行った2025年の土浦市の道路混雑状況です。整備されたインフラとしては、国道6号バイパスの拡幅、牛久土浦バイパス・千代田石岡バイパスの整備、国道354号バイパスの整備、圏央道の全線開通があげられます。

しかしながら、国道6号線をはじめ、土浦駅周辺、国道125号阿見から流入などの渋滞箇所が見られます。また、このデータには百里空港の開港に関するデータは反映されていないので、北部方面への交通量はこれ以上になり、更なる渋滞が発生する可能性があります。

百里空港へのアクセス、つくば・阿見へのアクセス向上、また、常磐線の市内利用への活用を合わせてDMV(デュアル・モード・ビークル)を導入します。DMVは現在JR北海道が開発中の鉄道・道路の双方を走れる車両です。マイクロバスを基礎にしており、燃料はガソリン、定員は30人程度で2両まで連結が可能です。

図5-8、DMV

運行ルートは以下のルートを提案します。

百里空港〜(道路走行)〜常陸小川駅〜(鹿島鉄道線乗り入れ)〜石岡駅〜(JR常磐線乗り入れ)〜神立駅〜土浦駅<つくば・阿見方面分割>

<つくば方面>土浦駅〜(高架道・花室トンネル)〜つくばセンター

<阿見方面>土浦駅〜(JR常磐線)〜右籾付近〜(国道125号バイパス)〜阿見中央公民館

ここで、なぜDMVを導入する必要があるのかを区間別に説明します。

(土浦〜百里空港間)

百里空港へのアクセスについて、鉄道などの軌道系交通機関の乗り入れ予定はありません。しかし、土浦市中心部から百里空港間は、バイパス整備後も交通混雑が予想され、さらに百里空港方面の車が増加すると、混雑はよりいっそう激しくなります。また、そのため、既存のバスを使ったアクセスの場合、定時制の問題が浮上する恐れがあります。

定時制の確保という点では鉄道利用アクセスが考えられます。百里空港の南側には鹿島鉄道線が存在し、これとJR常磐線をアクセスルートとすることができます。しかし、鹿島鉄道は単線非電化の典型的なローカル線で、本数も少なく、常陸小川駅・石岡駅での乗り換えが必要になります。

これらの問題を解決できる方法として、鉄道・道路両方を走ることができるDMVは有効です。DMVを使った場合、鹿島鉄道とJR常磐線を使うことで渋滞に影響されることなく、定時運行が可能です。また、直通することで乗り換えも伴わずに、スルー乗車することができます。

(土浦〜阿見間)

阿見町と土浦市の間では、多くの交通量があり、そのため、国道125号線が渋滞しています。バイパスにより、郊外へ抜けるルートが確保されたものの、旧道に交通が集中することから、これらは中心地への交通と考えることができます。そのため、阿見町と土浦市中心部を結ぶ交通機関の整備が必要です。しかしながら、現状のバスを利用した場合、混雑する国道125号線を経由するため、定時制の確保が難しくなっています。そのため、定時制の高い公共交通機関の整備が必要です。そこで定時制の高い交通機関として、DMVを道幅が広く混雑の少ない国道125号バイパスとJR常磐線を利用して整備します。

(土浦〜つくば間)

また、つくば市と百里空港のアクセスの場合、つくば市単独で百里空港と結ぶほどの輸送量は考えにくいので、土浦市を経由するものと考えられます。しかし、土浦市を経由することは、渋滞が目立つ土浦駅周辺を通過することになり、やはり定時制の確保が難しいと思われます。そこでDMVはJR常磐線から高架道路と土浦学園線を利用することで、中心地へのアクセスとあわせて、つくばと百里空港のアクセスルートとして利用します。

次に、定時制の確保のために走行ルートは以下の点を考慮しました。

<4車線以上の広い通り>

・県道百里飛行場線(現在整備中)

・土浦学園線(学園大橋〜花室トンネル)

・国道125号バイパス(右籾〜東京医大霞ヶ浦病院)

<信号が少ない通り>

・土浦高架道

これらの道路は現状で大きな渋滞は発生していないので比較的定時運行が可能だと考えられます。状況に応じてバスレーンの導入を検討します。(事例として、前橋市の国道50号線は交通量が多く、バスの本数は少ないもののバス優先レーンを導入している)

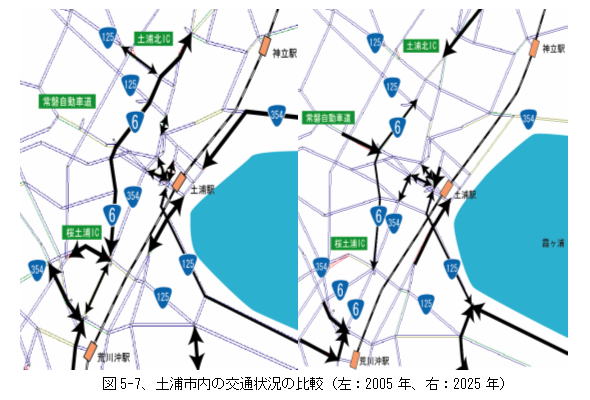

また、PTPS(公共車両優先システム)を導入し、バスの定時制の向上に努めます。PTPSの効果として、以下のようなことがあげられます。(図5-9)

◆ 利用者の利便性向上

◆ 大量公共輸送機関の利用促進

◆ バス運行の定時性確保

◆ バスの信号停止時間の短縮

◆ バス専用車線の違法走行の減少

◆ バスの安全性の確保

(右折車線への車線変更時、

バスベイから本線への合流時)

図5-9、PTPSの効果

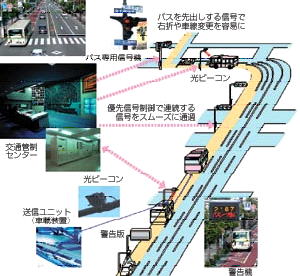

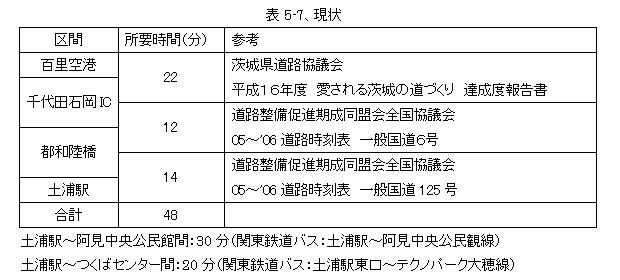

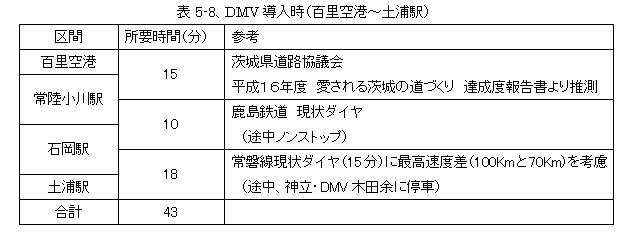

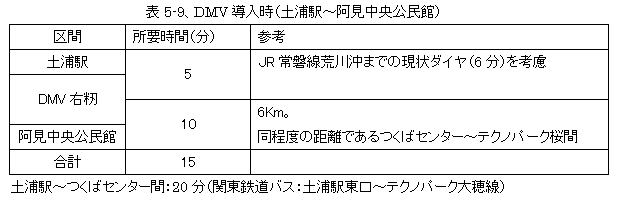

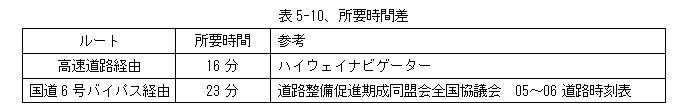

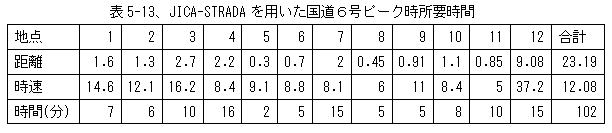

以下に所要時間を比較したものを示します。

ダイヤは所要時間とJR常磐線の現状のダイヤを考慮して、運転本数は毎時2本の30分間隔としました。これにより、1時間当りの輸送量は片道あたり60人×2本の120人となります。また、既存のJR常磐線普通列車とあわせると石岡・神立・土浦の各駅間は毎時4本の列車が利用可能になり、乗車チャンスの拡大、利便性の向上が図られます。(図5-10)

図5-10

また、土浦方面への通勤時間帯(8時)と、常磐線のピーク時間帯(7時)が異なるため、通勤時間帯の運行も可能です

このDMVの導入という提案により、土浦市にとっては、阿見・つくば・石岡・百里空港といった広域交通の改善に役立つとともに、JR常磐線の運行本数の増加に伴い、市内交通としての利便性を高めることができます。それにあわせて、JR常磐線上にDMV右籾・DMV木田余駅を新設します。

DMVと合わせて公共交通機関としてのバスの利用促進を図ります。輸送量にあった中型ノンステップバスの導入やバス停の整備など、使いやすい公共交通を整備します。

・つくば・阿見〜土浦間需要について

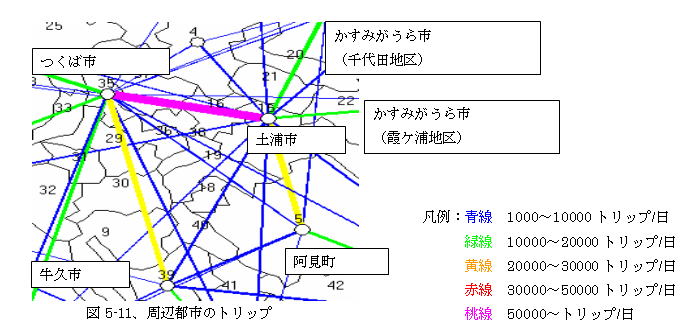

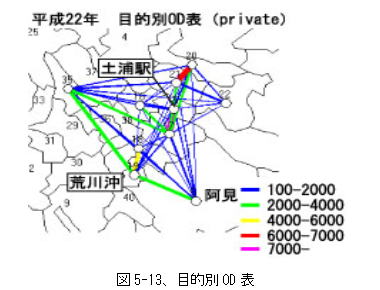

JICAによる分析より都市間の移動関係では、つくば市との結びつきが非常に強くなっていることがわかります。(図5-11)続いて阿見町、かすみがうら市千代田、同霞ケ浦と続き、牛久市とはあまり移動が活発でないことがわかります。

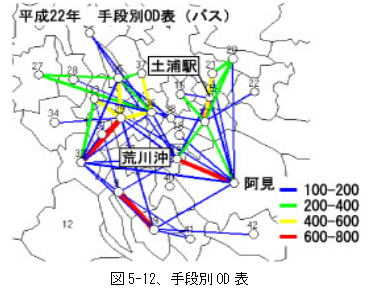

JICA-STRADAによる平成22年度の手段別OD表によると、土浦・つくば・阿見周辺のバスによるトリップ数は以下の通りです。つくば・阿見〜土浦間のDMVは路線バスと基本的役割は変わらないので、バスのODを参考にします。すると、阿見〜荒川沖間の700トリップを筆頭に、土浦駅方面へも合計で500トリップ近く存在し、DMV阿見線沿線の合計は約1200トリップとなります。

図5-12、平成22年手段別OD表 また、DMVのメインターゲットである、平成22年の目的別トリップのプライベート移動を見てみると、DMVつくば線の利用沿線であるzone研究学園都市(zone25〜29・33・35〜37)から土浦方面へのトリップ数は数多く存在し、需要は多く存在するものと思われます。

2)常磐道と圏央道の有効利用

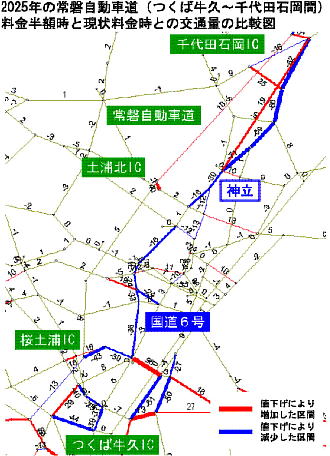

2025年の国道6号バイパスは拡幅しても渋滞が予想されます。しかしながら、さらに西側に並行して走る圏央道と常磐道は交通量に余裕があります。

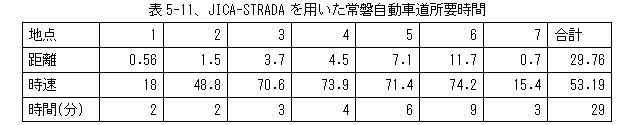

JICA-STRADAによると、2025年における、国道6号や常磐自動車道などを利用して土浦を南北方向に通過する交通量(県北・八郷・石岡・千代田・霞ヶ浦〜東京・阿見・茎崎・取手・伊奈・稲敷間2025年OD Design Line Viewerより)は約45000トリップです。これらのうち、2025年の常磐自動車道のつくばJCT〜千代田石岡IC間の通過交通は約35000トリップです。つまり、国道6号線の土浦市内通過トリップ数は約10000トリップです。2025年の国道6号バイパスの最混雑区間は神立で、約58000トリップであるので、10000トリップが高速道路を利用すれば、神立における渋滞が解消され、国道6号線の円滑な流れが期待できます。

以下に具体的なデータを示します。

現在、国道6号線は朝夕のラッシュ時のみにかかわらず、昼間も慢性的に渋滞しています。そのため、ETC通勤割引と同じ5割引を昼間も行い、終日普通車400円・大型車600円で通行できるようにするべきです。

料金を半額にした場合と現状の交通量の比較をすると、常磐自動車道の利用者数は微増するにとどまりますが、国道6号線の交通量は全体的に減少することがわかります。最混雑区間の神立で3000トリップの減少を図ることができます。

図5-14、交通量比較

そこで、我々は圏央道つくば牛久ICと常磐道千代田石岡IC間の高速料金を終日普通車400円・大型車600円にする事を提案します。さらに、両ICの国道6号線上に、所要時間差と料金を明示し、利用者が比較しやすいようにし、通過交通の高速道路移転を促します。(図(5)-10)

表5-14、高速道路利用料金