2003年度都市計画実習3 Group4

6|重点整備計画

交通の観点からは、先の基本目標にある「中心部を核とした都市構造」の実現のために、

主に中心部付近で起こりがちな渋滞の緩和策を提案する。

また、渋滞緩和に関連して、駅の東西口の役割分担を提案したい。

6-1.渋滞緩和

市内の交通の現状を踏まえた上で、施策の方針を設定し、具体的な方策を述べていく。

6-1-1.現状

(JICAから)

・土浦への目的交通は絶対量からみると少なく、通過交通が多い

・市内の移動でも電車はほとんど使われず、車による移動が大半

(現地調査から)

・土浦中心部では国道でも道が狭く、整備が追いついていない

・国道6号は幹線道路との交点を中心に慢性的な渋滞が見られ、

バイパスにおいても主に片側1車線の部分で渋滞が発生

・神立駅前の道路で朝夕を中心に渋滞

6-1-2.施策の方針

上記の他にも渋滞箇所や問題となる箇所はあると思われる。

しかし、朝夕のピーク時に渋滞箇所が発生してしまうのは仕方がないという考えから、

日常的に渋滞が多く発生している国道6号に着目した。

・国道6号は石岡・水戸方面と東京方面を結ぶ大動脈であるため、

東京~水戸間の大きな流れを土浦市単独の方策で変化させることは難しい

↓

・市内の移動や市を東西に横断する際に有効な道路を整備することにより、

6号の混雑を緩和させる

↓

・常磐線の東側に沿って走る道路(以下、東側道路)を整備し、

幹線道路として連続性を持たせることで6号の補助的・側道的な役割を担わせる。

図9 交通の流れイメージ

6-1-3.具体的方策

以上の現状・方針に基づき、以下の方策を提案する。(施策実施の位置などは図10参照)

・整備中の道路の建設を継続する。

――125号・354号、東側道路の整備を促進(地図上①)

・土浦駅東側の道路を再整備する。

――上の整備に合わせて土浦駅東口付近の道路を拡幅(地図上②)

――湖北から木田余に向かう道路を新設し、新設の125号と接続(地図上③)

――牛久市や千代田町と連携して、6号から東側道路へのアクセス道路を新設(地図外)

・標識などを工夫し、東側道路の利用を促進する。(地図上④)

――6号において、下りの場合、牛久付近で右折方向に土浦市街・阿見・霞ヶ浦などの地名を表示

上りの場合、石岡および神立(稲吉)付近で左折方向に土浦市街・

阿見・霞ヶ浦などの地名を表示

その他幹線道路においても実施

――渋滞状況をリアルタイムで把握し、電光掲示板を用いて目的方向別に推奨経路を提示

6-1-4.期待される効果

・国道6号の交通のうち、

市内の近距離移動、土浦目的の交通、土浦周辺で6号からそれる交通がある程度分散する。

→6号の渋滞緩和

・土浦駅東口が便利になることで西口に集中する交通を分散させることができる。

→西口周辺に住宅ができることにより予想される渋滞を和らげる効果

6-1-5.JICA-STRADAによる検証

具体的方策に基づき、JICAに新たな道路を追加して検証したところ、

それほど大きな変化は見られなかったが、牛久-荒川沖付近において6号の状況は改善し、一応の効果

が認められた。

6-2.土浦駅東西口の役割分担

渋滞緩和の施策に関連して、駅を目的とする交通を東西に振り分けることで混雑の緩和を狙う。

6-2-1.現状と施策の方針

―神立駅―

・神立駅は改札が西側に一つ

・神立駅前(西側)において朝夕を中心に渋滞

・神立駅前(西側)には建物が密集しており、道路の拡幅が困難

・東側の地域(霞ヶ浦町方面)から駅前へは踏切を渡る必要があり、この付近で渋滞

↓

東口を整備し、郊外からの交通を東側に誘導することで西側の混雑を緩和させる。

―土浦駅―

・バスやタクシーの発着は西口が主であり、西口がメインターミナルとなっている。

・西口のすぐ脇に国道125号が走っており、駅目的以外の交通も多い。

↓

土浦駅は西口に混雑が起こりやすい傾向にあることから、渋滞緩和の施策と併せて、郊外からの交通を東側に誘導することで西側の混雑を緩和させる。

―荒川沖駅-

・駅を原因とする混雑はあまりみられない。

・西口へのアクセスが悪いが、現在整備中

↓

ここでは西口へのアクセス改善以外の具体的施策は提案しない。

6-2-2.具体的方策と期待される効果

―神立駅―

・橋上駅舎化の早期実現を目指す

・同時に東口を整備し、駅前にアクセス道路を新設(地図上⑤)

―― 一時駐車スペース・バス停の設置

→郊外からの交通を東側に誘導することで西側の混雑が緩和し、駅の利便性が向上

―土浦駅―

・東口ロータリーの改良・拡幅(地図上⑥)

――貨物ヤード跡地の一部を利用

―― 一時駐車スペースおよびバスやタクシーのスペースを増やす。

→東口の利便性向上により、西口に集中する交通が分散

・東口道路をまたぐようにペデストリアンを延長(地図上⑥)

――交通量増加による歩車分離の必要性から

→駅東側住宅地区からの歩行者のアクセス悪化を防止

図10 施策実施場所

6-3|支援型コーポラティブハウス

コーポラティブハウスとは

「自ら居住する住宅を設計仕様とする者が組合を結成して事業計画を定め、土地の取得、建物の設計、工事の発注、その他の事業を行い住宅を取得し、管理していく方法」である。

(昭和53年3月建設省(現国土交通省)住宅局コーポラティブ方式研究委員会)

また、分譲会社を介さないため質に応じた納得の価格で住宅を取得できる。

6-3-1.背景とコーポラティブハウスの問題点

現状で述べたように、ここ数年桜川沿いなど土浦駅周辺のマンション建設は行われているが、土浦駅西口の密集市街地ではいまだ低未利用地が残ったままという現状である。

だが、中心市街地には駅前という立地、アクセスのよさといった都市生活の便利さがある。

また、コーポラティブハウスのデメリットして、組合結成から入居まで早くて1年半から2年かかるということが考えられる。

6-3-2.具体案

行政、商工会議所、住民が三位一体となり低未利用地を中心に土地の有効活用を計ることを目的とした支援型コーポラティブハウスの提案

それぞれの役割

行政

入居までの期間をできるだけ短くする為土地取得の調整を行う。

道路、インフラの問題解決などのハード面を改善する。

商工会議所

地権者と行政の間でソフト面の調整を行い、土地取得の仲介をする。

住民

住宅の企画・提案

まちづくりに積極的に参加

6-3-3.特徴

中心市街地にある空き家、空き地を、行政が安く購入し、安価で土地を提供する。

提供する際に、条件を提示(例;設計段階で花を置けるバルコニーを設ける、など)し、住民に身近なところからまちづくりに参加してもらう。

他市においてコーポラティブハウスは取り組まれているが、行政が主体となって土地を提供していくスタイルは全国でも先駆けである。

6-3-4.効果

本来、都市生活の利便性が高い駅前の低未利用地に人が住む.

人が住むことで、中心市街地に生活感が生まれる。

コミュニティの形成が促進される。

形成されたコミュニティが取り組んでいく様々な活動によって、触発された他の地域住民が新たな取り組みを行っていく。

↓

コーポラティブハウスという一つの点であったコミュニティが徐々に広がっていくことから、コーポラティブシティ(面)への展開が期待できる。

6-4|沿道緑'花'

6-4-1.背景

まちを歩きたくなる要素は様々であるが、その中でも景観は大きなウエイトを占めており、景観には日常的な景観と非日常の景観があると考えた。

土浦の中心市街地、特に桜町においては、ネオンなどの非日常な景観が見られるが、人が住んでいるという日常的な生活感が見受けられない。

また、土浦には名産としてグラジオラス等の花木があることより、それらを活用した沿道緑花によって、日常的な景観の創出を目指す。

6-4-2.取り組み

従来の沿道緑化ではなく、沿道緑花であることから、大規模な整備は行わない。

中心市街地、主に路地などで実施する。

道路に面したバルコニー、オープンスペースなどの住民にとって身近なところに意識的に花や木を飾る。

マスコミなどのメディアを活用して、認知度を高めていく。

積極的に実施している地区、住民には行政が表彰する

6-4-3.効果

人工物で埋め尽くされた風景に色が加わり、華やかになる。

生活感が生まれ住環境が向上する。

地域に一体感が生まれ活性化につながる。

6-5|駅前保育の充実

6-5-1.背景

2000年9月、JR土浦駅前の総合福祉会館内に「市立東崎保育所駅前分園」がオープンし、

「通勤途中に子どもの送り迎えができ、大変に便利」と好評である。

この施設は通常保育と、保護者が病気や急用の時に預かる一時保育を行っているが、

それぞれ十人の定員枠は常に満員の状況にある。

現在このような駅前保育は一つしかないが、今後考えられる女性の社会進出の増加に伴い、土浦駅利用者の駅前保育の需要は

高まると考えられる。

写真1 市立東崎保育所

6-5-2.提案

駅前保育の充実をはかるため、誘致を促す。

候補地としては、空洞化が目立つモール505を考えている。

6-6|丸井跡の利用

6-6-1.背景

・既存の商業は衰退傾向にあり、住宅中心に政策をとることで繁栄していくと述べたが、

決して商業に可能性がないわけではない。

・駅前の一等地に店舗を構えているにも関わらず、

経営破たんに追い込まれ一月につぶれてしまった丸井の跡地利用は

土浦駅前の活性化に直接つながることからも早急な対応が求められている。

・土浦には多数の高校があることから、多くの若者は存在することがわかる。

しかし、現在駅前においてあまり若者の姿が見られないのは土浦には

若者に対する受け皿がないことから東京などに出かけていってしまうことが原因であろう。

6-6-2.提案

総合アミューズメントパークの誘致

総合アミューズメントパークというのは例として10分100円で

インターネット・ボウリング・卓球・カラオケ・ビリヤード・ネイルアート・釣堀・

ゲームセンター・ゲートボール等の施設を自由に回れるものである。

対象としては土浦を利用する若者を中心としながらも、

ゲートボール場などがあるため、高齢者にわたってと幅広い世代を考えている。

写真5 ボーリング、ネイルアート、カラオケ(左から)

参考サイト)http://www.media-cafe.ne.jp/

6-6-3.効果

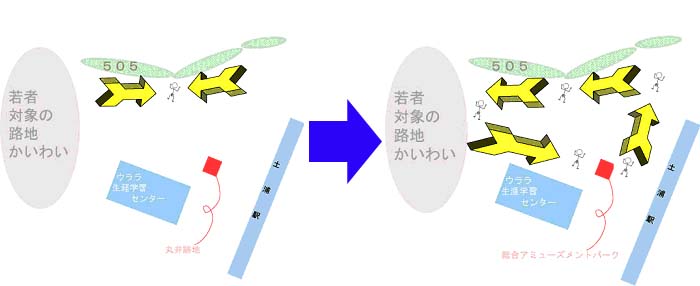

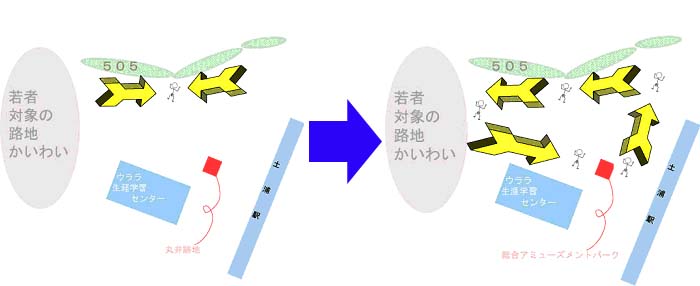

先に述べたように土浦には若者の姿があまり見られないが、

駅前には完全に若者がいないわけではない。

モール505や古着屋が多く存在する若者対象の路地かいわい(土浦市指定)には

若者の姿を時折みてとることができる。

そこで、総合アミューズメントパークを誘致することで

今までは一本の導線でしかなかった若者の通り道が一つのつながりをみせ、

沿道沿いの店の活性化にもつながると考えた。

図11 総合アミューズメント誘致前後の駅前の変化

6-7|コミュニティ農園

6-7-1.背景

日本雇用創出機構の行ったアンケートによると定年後に農業へ関心を持つ人達というのは

6割を越えている。一方、土浦の遊休農地の増加は深刻な問題となっている。

また、土浦は駅前の中心市街地から農地までの距離が比較的近接している。

他にも、土浦にはレンコン等豊かな農業があり

先に述べたコーポラティブシティによって産まれるコミュニティがあるというのも

一つの背景として考えた。

6-7-2.提案

数人のグループで管理・運営していくコミュニティ農園を提案する。

6-7-3.行政の取り組み方

・農地法を整える

→コミュニティ農園を行っていく事は法的に可能だが、

「土浦市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則」に対する書類作成等負担が

大きいため特例としてコミュニティ農園に対する規制を緩和する。

・行政が「土浦市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則」を

事前に通過した農地を用意しておく。

・補助制度を高める

→地域コミュニティ施設新築等補助制度の対象にコミュニティ農園を含める。

日本雇用創出機構の行ったアンケートによると、市民農園を行っていく時に、

六割の人が技術の習得に不案を持っている。

そこで、NPOなどの技術指導・支援を促したいが、農地法のために誘致は不可能である。

6-7-4.新たな提案

・都市農業成長特区の導入

→農地に法人が参入できるよう規制緩和するため特区として申請し、NPOなどが農地を持ち、

実際に農業を行っていくと同時に、市民農園を行っている人達の技術的な援助や指導を行っていく。

加えて、収穫祭や総合学習時における体験農業などの様々なイベントを行っていく事も考えている。

6-7-5.効果

問題となっている遊休農地の減少が見込まれること。次に、コミュニティ農園実施により住民間の交流が深まること。また、自然と触れ合う機会が増え、農業への理解が高まることで土地への愛着が深まる。

そして、コミュニティ農業を始める際の精神的負担となる農業技術の取得への不安は特区を導入する事で解消されるのであろう。

他にも、迫りうる高齢化社会に対して、高齢者の持つ技術の伝授など高齢者へのニーズが高まる事から高齢者の生きがい創出につながるとも考えられる。

最後に、主婦にとっての最大の魅力である、食費の節約にも一役かえるであろう。