2003年度都市計画実習3 Group4

2|土浦市の現状

2-1.人口

土浦市の人口の推移を見ると、(グラフ1)よりここ数年横ばい傾向にあるといえる。

しかし、中心市街地である 土浦駅を中心とした半径約1km圏内の人口推移をみると、

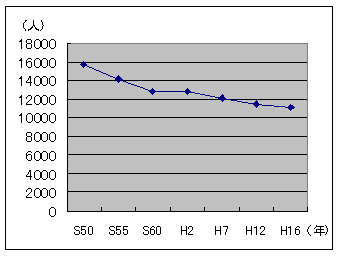

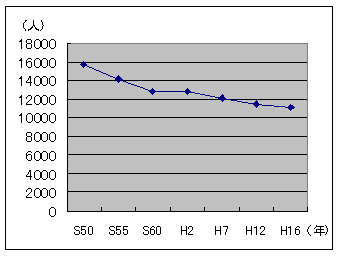

(グラフ2)に見られるように、減少傾向が見られる。このような傾向は、ここ最近の傾向ではなく、

以前から見られる傾向であり、土浦駅周辺はかなり前から衰退が進んでいたといえる。

グラフ1 土浦市の人口推移

グラフ2 土浦駅から半径1km圏内の人口

2-2.住宅

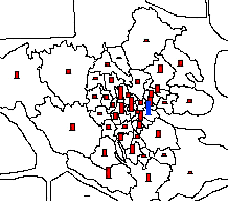

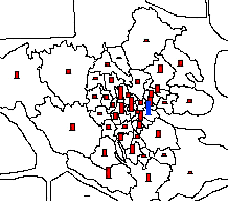

(図2)より、土浦市の地代を見ると、土浦駅周辺の地区の地代が高い傾向が見られる。(青の部分)

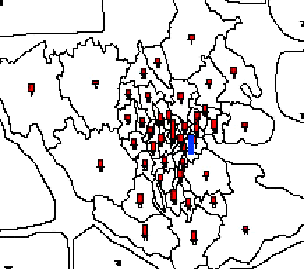

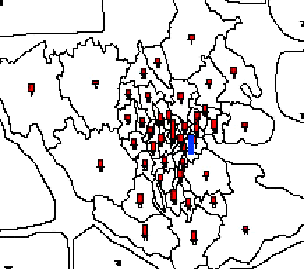

そのため、土浦駅周辺の最近のマンション建設動向を見るために、1999年〜2003年に建設されたマンシ

ョンの建設動向を調べた結果(図3参照)

・土浦駅東口や、桜川沿岸、駅から少し離れた地区に建設される傾向が見られる

・土浦駅西口周辺の密集市街地にはマンションは建設されない傾向がある

さらに、ヒアリング調査から、郊外へ住宅が拡散され、かつ郊外の住宅販売状況は芳しくないとい

う実態もある。

図2 地代

図3 中心部のマンション建設動向

2-3.商業

(グラフ3)より、土浦市の商店数は減少傾向にあるといえる。

また、土浦中心部である土浦駅前の商業の中核をなしていた丸井土浦店の閉店に加えて

現地調査から

・亀城公園へのびる駅前通りは、デパート等の大型店や個人商店の空き店舗の増加などで所々空き地が目立つ

・モール505についても、1Fにはそれなりに店舗が入ってはいるが、2,3Fは空き店舗が目立つ

・全体的に商店街には人通りが少なく、店にも活気がない

→ 中心市街地商業の衰退が目に付く

さらに商業において中心的な役割である商工会議所へのヒアリング調査より

・地元商店数が減少状態にあるため、商工会議所の収入が減少している

・経済力のある大手企業の営業所などは、商工会議所には入会しておらず、商工会議所は資金を調達できない

・行政からの補助金は運営資金のほんの一部に過ぎず、その多くは会費でまかなわれていることから、商工会議所の収入は以前に比べ減少している

→商工会議所は活動が難しい状況へと追いやられている

一方郊外に目を向けると

・主要道沿いには様々な大型店舗が建ち並んでいる

・ドンキーホーテが出店、イオンショッピングセンターも出店予定している

→大型店の郊外への進出傾向が強く見られる

このことは、(図4)の産業地代をみても、土浦の中心部である土浦駅前地区の産業地代は高く

(青の部分)、新規参入が困難であるという実情が原因であるためと考えられる。

グラフ3 土浦市の商店数の推移

図4 産業地代

2-4.農業・自然

概要にも記載したが、土浦市はれんこんが特産であり、生産高は

日本一である。しかし、遊休農地は多く、農業は衰退してきていると

いえる(表2参照)。また、県立霞ヶ浦環境センター(仮称、平成17年度オープン予定)のように、

人と自然の共生する環境の保全・創造という基本理念実現のため、霞ヶ浦をはじめ県内の湖沼・河川に

ついて、科学的な解析を行うとともに、県民が生活スタイルや社会生活と水環境との関わりについて、

考えてもらう機会や場を提供するという施設も現在建設中である。

2-5.工業

土浦市は首都圏都市開発区域として指定を受けて以来、土浦・千代田工業団地や大規模工場の立

地を契機に、工業都市的性格を持ちつつある。土浦市2番目の工業団地であるテクノパーク土浦北など

には、企業が参入し、操業をしており、田村・沖宿土地区画整理地内などと共に産業ゾーンとして活力

のある産業の集積が期待されている。

2-6.交通

JICA-STRADAより土浦市全体の交通の現状を見た。

・自動車のトリップを見ると、市内間での結びつきが強く、遠方からの直接的な自動車台数は少ない

・土浦市への直接的な自動車台数は少ないが、国道6号などに代表される、通過交通が多い

・通勤のトリップを見ると、駅のあるゾーンとその周辺間のトリップが多く、そこから東京方面へのトリップが発生している

・通学、私用に関しては近接間のゾーンの移動が多い

以上のことから、通勤以外の目的では近接ゾーンへの移動にとどまっているが、常磐線沿線を中心

に首都圏の通勤圏であるといえる。