��3�� �����Y�̊��p���@

�u����e���ނ܂��v�Ƃ�����{�v��̂��ƁA�������͓y�Y�s�̈�Ԃ̖��͂������Y�ƍl��������Y�̗L�����p���@���l�����B

1�@�V�x�c�𗘗p���������ɂ���

�P�|�P�@�����Y�̐����̎���

�����Y�̐��������́A�����n�r���i��40���j���̊O���v���ƁA���[�i�Sm�j�ɂ�艘�D����n�o���ׂ������Ȃ�A���v�����N�g�������B����Ƃ��������v�����l�����A���݊�l�����Ă��Ȃ��w�W�������B

�@

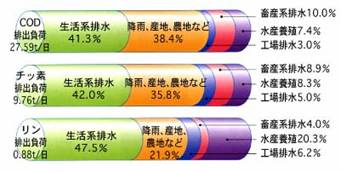

�}�T-�R-�P�@�����Y���������̊O���v��

�i�P�jCOD�i���w�I�_�f�v���ʁj�F�����̗L�@�������_���܂Ŏ_������Ƃ��ɏ�����_���܂̗ʂ��_�f�̗ʂɊ��Z�������́B���������̎w�W�ł���A���������Ƃ��Ă͂Rmg�^l�ȉ�����l(���P)�B

�}�T-�R-�Q�@�b�n�c�̐���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�i�Q�j�S���f�F�����Ɋ܂܂��S�Ă̒��f�������̗ʁB��l��0.4mg�^l�ȉ�(���P)�B

�}�T-�R-�R�@�S���f�̐���

�i�R�j�S�����F�����������S�̂̂��ƁB��l��0.03mg�^l�ȉ� (��1)�B

�}�T-�R-�S�@�S�����̐���

�P�|�Q�@���݉����Y�Ŏ��{����Ă��鎖��

�����ۑS��Ƃ��āA���݉E�}�̂悤�ȉ����Y�������ƁA�A���A�y�Y�r�I�p�[�N�A��D���ցA�A�I�R�������̎��Ƃ��s���Ă���B

�@

�}�T-�R-�T�@�����Y�����ۑS���Ɓ@�@�@�@�@

�P�|�R�@�V�x�c�𗘗p���������̒��

�P�|�P�A�P�|�Q���番����悤�ɁA�l�X�Ȑ������Ƃ��s���Ă�����̂́A���܂������Y�̐����͊�l�ɒB���Ă���Ƃ͌����Ȃ��B�܂��A�y�Y�s�ɂ͑S����72�����V�x�_�n�����݂��Ă���B�����ŁA���ݎg���Ă��Ȃ��n�X�c�𗘗p�����������Ƃ��Ă���B

���@�|�x�k�c�ɇ@�N���\���A����A�L�V���E�u���̐�����p�̂���A����A����

�A�����ȋ�����݂���B�����ɐ���ʂ��B

�}�T-�R-�U�@�V�x�c�𗘗p���������C���[�W

���ʁF�@�E�������̉����x�ɂ���邪�S���e�n��50���`90���̑S���f�E�S�����̍팸����

�Ⴀ��B

�@�@�@�@�E�����Y�ŋ�����݂������(����10�N�x)�ł́A5���Ԃ̑ؗ��Ŗ�50�������̌�

�ʁB

�E�l�X�ȕ��@�̑g�ݍ��킹�ɂ��A����Ȃ鐅�����ł���B

�\�Z�F�@�_�ѐ��Y�Ȃ�H11�N�x����s���Ă���u���R�����@�\���p�������Ɓv�̑Ώ�

�n��Ɏw�肳���A������S�z�⏕���o�邱�ƂɂȂ��Ă���B

�����R�����@�\���p�������Ɓ|�W�s����10�n��iH11�N�x�j�A�V�s�����iH12�N�x�j���w�肳��Ă���

�s���Q���F�@�s���������Y�̌����c�����A�����Ɛe���ނ��߂ɁA���̐������ƂɎs���̎Q������@���݂���ׂ��ł���ƍl����B�C���[�W�}�ɂ�����悤�Ɏs��������̎�ŐA����A������A�����j���ł����Ɍ����肷�邱�Ƃ��ł���悤����B���̂��Ƃɂ���āA�s���́u���������������Y�����Ă���v�Ƃ����ӎ������悤�ɂȂ褍X�Ȃ�S��p���I�ȍs��������悤�ɂȂ�ƍl������B