4−4 余暇のうるおい

4−4−1 祭り・イベントの活性化

現在土浦市には、祭りやイベントとしてされているものを挙げると、次のものがある。

じゃかもこじゃん(2月)、桜まつり・かすみがうらマラソン(4月)、さつきまつり(6月)、祇園まつり(7月)、キララまつり(8月)、全国花火競技大会(10月)、土浦市文化祭・菊まつり・産業祭(11月)

このような土浦市ならではの祭り・イベントを積極的に行い、地域を活性するためのものであったり、地域の人々の交流の場であったりし、土浦市全体を盛り上げ、より活気づいた土浦がうまれるようにする必要がある。

4−4−2 高齢者・障害者のための環境づくり

現在の土浦市の人口についてみると、表4.4.1にあるように、70歳以上の人口が年々増加しており、確実に高齢化社会になってきているのがわかる。今後もこの傾向は変わらないものと考えられ、高齢者が増加することを考慮し、高齢者にやさしいまちにしていく必要がある。

表4.4.1 70歳以上の人口(平成13年4月1日現在)

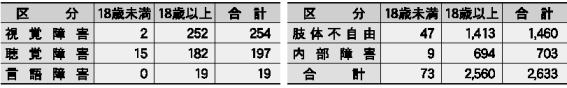

また、高齢者のみならず、身体障害者にもやさしいまちにする必要がある。表4.4.2のように、身体者手帳が交付されている人が合計で2,633人いる。このような人にとっては、私たちにとっては何ともないことが、とても不便に感じることが多い。障害者にとっても、生活しやすい快適なまちにする必要がある。

表4.4.2 身体障害者手帳交付者数(平成12年3月31日現在)

高齢者や障害者にとって、生活しやすい環境をつくるために、介護保険制度の導入にも対応し、介護などのサービスの質、量の確保を進めるとともに、より適切なサービス利用ができるよう介護支援サービス機能の充実を図る。また、介護需要の増大や保健・医療・福祉の総合化に対応するための人材の養成、確保を進め、高齢者、障害者、難病患者が自ら望む環境で暮らせるよう、地域での自立した生活を支援するしくみの充実を図る。

このための主な施策としては、身近な地域でサービスを利用できる施設配置を行ったり、地域リハビリテーション体制の充実を図ったり、ボランティアから専門職までの幅広い保健・福祉人材の確保をしたり、高齢者,障害者などの権利擁護のしくみづくりと住居の確保などが挙げられる。

4−4−3 生涯学習システムの確立

今日、わが国では、科学技術の高度化、情報化、国際化、高齢化などに対応するための学習活動が拡大している。一方、価値観の変化と多様化、家族・地域の変化の解決に向けての学習機会の充実も強く求められている。土浦市においても、高齢化社会になりつつある現状を理解し、様々な学習の機会をもうける必要がある。また、多くの市民が郷土の文化に触れ、歴史を学ぶのに望ましい環境を創出し、土浦市民としての誇りと愛着、本市ならではの生涯学習のまちづくりを目指す必要がある。

今後は、学習意欲の高い、様々な市民の声に応えられるよう、さらに多様な学習メニューを提供するとともに、市民のライフスタイルの多様化に対応できるように、平日夜間の開催を増やし、土曜日の開催を充実することなど、開催方法等を検討する必要がある。また、より広く市民に生涯学習への参加を促すためには、生涯学習についてのさらなる理解が必要とさる。そのため、積極的に生涯学習についての啓発周知を行うことが求められている。さらに、学習情報の提供も、全ての世代に行きわたるようにする必要がある。

そのためには、学習情報の充実や、学習者がライフスタイルに合わせて自由に学習情報を入手できるよう、様々なメディアを組み合わせた情報提供体制の整備を図らなければならない。生涯学習について気軽に相談できるシステムをつくりあげることが求められている。学習活動を困難にする物理的な障害等により、市民の学習意欲が削がれることのないように、身近な学習施設を整備していく必要がある。その中では、市民センターの効率的な運営や、小中学校などの積極的な活用を検討していくことが重要である。

4−5 Connectionのうるおい

4−5−1 つくば市・牛久市との連携

土浦市の近郊にはつくば市、牛久市が隣接しており土浦市だけではまかなえない様々な機能がある。そこで住宅・商業・工業・農業などの地域機能と文化・スポーツ・レクリエーションなどの施設機能が相互に連携し、効果的に機能分担されるよう、都市の骨格を形成するとともに、これらに対応した適切な土地利用を推進し、一体感のある都市構造の構築と市域の均衡ある発展を図る必要がある。また、交流拠点と連携軸の整備が必要であると考えられ土浦駅周辺を中心とし、つくば、牛久の各所に特色ある交流核を配置し、これらの広域交流拠点や交流核を結ぶ連携軸によって、都市骨格の形成を図る 。