4−1 交通のうるおい

4−1−1 交通の現状

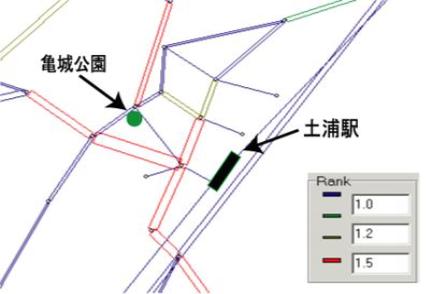

(1)南北軸、駅西口付近の渋滞

JICAStradaの分析(図4.1.1)によると、国道6号バイパス、125号線など南北方向に延びる道路において渋滞が多く発生している事が分かる。特に、神立地区に存在する工場が関連する交通と考えられるトリップが非常に多くなっている。また、駅西側に国道125号、354号が入り込んでおり、通過交通等による駅西口付近の渋滞が深刻である。

|

(2)公共交通利用状況

|

図4.1.2 買い物に利用する交通機関

買い物に用いられる交通手段は自家用車である。その割合は9割に達している。(図4.1.2)

電車による移動は東京以西への移動が最も多くなっている。電車は土浦周辺都市への移動には利用されていない。バスによる移動は阿見町など土浦の南部に位置する町村とのトリップが最も多くなっている。関東鉄道のバス路線図によると、阿見町など南部方向の路線が最も充実している。その反面、土浦市内における移動はバスによる2中地域から土浦駅への移動は多少多くなってはいるが、ほとんどの移動において、電車やバス等の公共交通機関は用いられていない。

(3)周辺都市との関係

阿見町との移動は多くなっているが、つくば市や牛久市への移動は比較的少ない。

(4)自動車依存の都市構造

前述したように、土浦市内におけるバスでの移動はほとんどみられず、自動車への依存が高いといえる。また、徒歩で移動しているのは自家用車を運転できない中・高生が大部分である。

4−1−2 交通計画の概要

(1)新たな道路ネットワークを構築

・土浦駅、荒川沖駅、神立駅を結ぶ道路を整備・新設し南北軸を強化する

・6号バイパスと土浦駅東口に新設する道路とをリンクさせる。

(2)公共交通利用促進政策

・バス専用レーンを設置

・公共交通優先信号

・プリペイドカードによる支払い

・公共交通利用をマイカー保持者に促すキャンペーン

(3)土浦駅前から亀城公園までをトランジットモール化する

・快適で安全な歩行空間を創造・・・商店街活性化

・トランジットモール化に伴う迂回道路、駐車場建設

4−1−3 交通計画

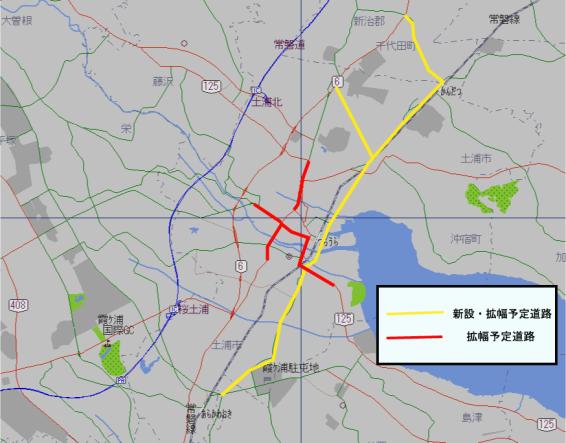

(1)新たな道路ネットワーク

荒川沖駅、土浦駅、神立駅を結ぶ4車線道路を新たに建設する。これにより南北方向の軸を強化し、国道6号バイパス、国道125線等の負担を軽減する。また、国道6号や、駅西側を通っている国道125号、354号の通過交通を新設道路と国道6号バイパスを結ぶことにより土浦駅東側に建設する道路に配分し、土浦駅西側の渋滞緩和を計る。さらに、125号、354号の渋滞が深刻である部分を拡幅し、バス優先レーンを設置する。

計画道路の延長と建設費は以下の通りである。(表4.1.1)

表4.1.1 計画道路の詳細

|

計画道路 |

整備延長 |

|

|

土浦東大通り |

13km |

|

|

国道6号バイパス・土浦東大通りを結ぶ道路 |

木田余線 |

2.7km |

|

神立線 |

2.5km |

|

|

国道125号・354号拡幅 |

専用レーン |

3.6km |

|

優先レーン |

2.0km |

|

|

総延長 |

23.8km |

|

|

総建設費 |

96.6億円 |

(2)公共交通利用促進政策

(a)バス専用レーン設置

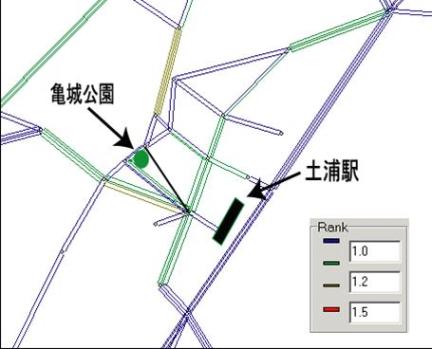

バス専用レーンの設置を想定する道路は以下(図4.1.4)の通りである。

|

図4.1.4 バスレーン設置道路

現在バスの通行量が最も多い道路から優先的に専用レーンを設置する。将来的には図に表している道路を4車線に拡幅し、専用レーン、優先レーンを設置する。現状ではまず4車線への拡幅が比較的容易である箇所から、道路を拡幅、専用、優先レーンを設置していく。常時専用レーンとするか、時間により専用レーンとするのかという決定は交通状態により流動的に行う。

|

図4.1.5 専用レーンイメージ

専用レーンのイメージは図4.1.5のようなものである。

◆バス専用レーン設置の実現性について

・ 道路拡幅の際のスペース確保の方法

拡幅予定の道路沿いに立てられている建築物を立て直す際には、敷地をセットバック、または1階部分をセットバックし、歩行スペースを確保するような構造とする規制を作る。その代償として、容積率をアップさせ、以前より高く建築できるものとする。1階部分に作られた歩行スペースを活用し、既存の歩行スペースを車道とし、道路を拡幅していく。

それでも、道路拡幅が困難であるところも存在すると考えられるが、専用レーン設置予定の道路周辺は人口密度が高く、バス需要も多いと考えられる。よって、バス専用レーンの設置が必要である。

表4.1.2、表4.1.3を見ても分かるように、日本の建物の平均寿命は30〜40年程度である。現在の土浦には建設から10年〜20年経過している建物が多く存在している。10年、20年後にこれらの建物は建て替えられる。建て替えの際には、拡幅予定路線沿いの建物には規制をかけていくものとする。

20年、30年という長期的視野に基づいて段階的に拡幅を進めていく。

表4.1.2 建物の平均寿命

|

建物の構造 |

建物の用途 |

滅失建物調査による平均寿命(年) |

|||

|

主要都市 |

全国市町村 |

大阪市 |

東京都 |

||

|

木造 |

専用住宅 |

38.2 |

43 |

41.5 |

― |

|

共同住宅 |

32.1 |

32 |

― |

― |

|

|

併用住宅 |

― |

40 |

41 |

― |

|

|

農家住宅 |

― |

55 |

― |

― |

|

|

鉄骨造 |

専用住宅 |

32.8 |

37 |

― |

― |

|

共同住宅 |

28.9 |

― |

― |

||

|

事務所 |

29.1 |

― |

29 |

31.4 |

|

|

RC造 |

専用住宅 |

40.6 |

46 |

― |

― |

|

共同住宅 |

38.9 |

38 |

― |

||

|

事務所 |

34.8 |

― |

39 |

34.6 |

|

|

SRC造 |

事務所 |

― |

― |

38.5 |

|

表4.1.3 各国の住宅サイクル年数

|

国 名 |

サイクル年数 |

|

イギリス |

141年 |

|

アメリカ |

103年 |

|

フランス |

86年 |

|

ドイツ |

79年 |

|

日 本 |

30年 |

※日本建築学会ライフサイクルマネジメント基本問題特別研究委員会

◆バス専用レーン設置の効果

岐阜県長良橋バス専用レーン社会実験によると、実験開始から日が経つごとにバスの定時制が大きく向上しているという結果を得ている。一方、車道が4車線から2車線に減少したため、自動車の渋滞が増加する結果となっている。この原因として、マイカー保持者への公共交通利用を促す政策が不十分であったことがあげられる。よって、専用レーン設置に伴い、公共交通利用を促す政策が必要であると言える。

※岐阜県長良橋バス専用レーン社会実験HP(http://www.city.gifu.gifu.jp/look/trafficpolicy/)

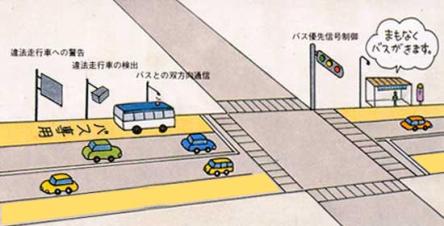

(b)公共交通優先システムの導入

バス専用レーン設置の効果を最大限に発揮させるため、公共交通優先システムの導入を図る。専用レーンを通行、駐車する違法車両を監視するシステムを導入し、バス停にはバスの来る時間をリアルタイムに表示できるシステムを設置する。これにより、バスの利便性を高める。

(c)新たな支払いシステムの導入

バス料金の支払いを速やかに行うために、プリペイドカードによる支払いを可能にする。

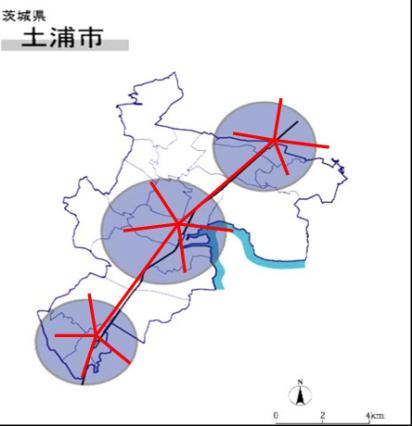

(3)トランジットモール化について

(a)快適で安全な歩行空間の創造と通過交通の排除

土浦駅西側から亀城公園にかけては商店街など高密度に建築物が建てられており、この道路において道路を拡幅してのバス専用レーン設置は困難である。よって、一般車の乗り入れを禁止し、トランジットモールとする。トランジットモール化することで、商店街が連なる道路を快適な歩行空間とすることができ、商店街活性化のためのインフラ作りとして貢献することができる。さらに、駅付近への通過交通の排除する目的もある。

(b)トランジットモール化に伴う整備

また、トランジットモール化に伴い新たな道路の整備が必要となる。土浦駅西口に流入していた通過交通を分散させるように迂回道路を整備する。

図4.1.6 トランジットモール化に伴う計画図

さらに、トランジットモール化に伴い駐車場を設置する。これにより、駅付近に流れ込む自動車交通量を軽減させる。

◆JICAStradaによる道路整備効果の分析

道路整備後の状況をJICAにより分析した。(図4.1.7〜図4.1.10)

その結果、国道6号バイパスにおいては86,399台・km/日から58,500台・km/日への減少。354号、125号等の主要道路において53,003台・km/日から19,287台・km/日への減少が見られる。また、トランジットモール化に伴う迂回道路建設により、トランジットモール化による渋滞は抑制することができる。これらの分析により、道路計画は効果があるものといえる。

|

図4.1.7 現状道路における2010年交通流図

|

図4.1.8 道路整備後における2010年交通流図

図4.1.9 トランジットモール化し整備前の交通流図

図4.1.10 トランジットモール化し、道路整備後の交通流図

◆交通計画と並行して行う政策

・ 土浦駅、神立駅、荒川沖駅を中心とした、郊外化しないまちづくりを行う。

これ以上郊外化しないことにより、自動車依存の都市構造を改善し、自動車交通量を減少させる。

・ 市内を効率よく移動できる市営バスの運行

3駅を中心としたまちづくりを進め、市内の移動に適した市営バスを運行していく。市営バスは3駅を中心として派生する支線を幹線で結ぶゾーンバスシステムを採用する。

図4.1.11 路線バスイメージ