図3.土浦市推計人口

2.基本構想

土浦市の人口は、昭和30年後半から40年代にかけて着実に増加しつづけ、40年代後半に10万人を突破し、平成7年(1995年)には132,243人となっている。

国立社会保障人口問題研究所の小地域簡易将来人口推計システムを利用して、土浦市の2010年までの人口を5年ごとに予測したところ、土浦市の人口は2010年には、142,734人となった。

これらの予測値に加え、近年の中心市街地や周辺部での住宅開発や、今後の業務機能の集積、工業開発による雇用機会の増大、市街地における土地の有効利用などにより、さらなる土浦市の発展を見込んで、目標年度(2010年)における計画人口を15万人と設定する。

2010年の計画人口:150,000人

図3.土浦市推計人口

表2.土浦市推計人口データ

年齢3区分別の人口についてであるが、このままの状態で推計すると、老年人口の割合が約10%増加して20%近くまでになることがわかる。生産年齢人口の割合については、約5%減少していることがわかる。

図4.年齢3区分別人口推移

将来の年齢3区分別人口については、老年人口を支えるための生産年齢人口について特に焦点をあてて、新規の住宅開発などを行うため、生産年齢人口の流入が多くなると予想される。

そのため、目標年度における年齢3区分別の人口構成比は年少人口が15%、生産年齢人口が70%、老年人口が15%と想定される。

工業団地及び、大企業の立地区域については、今後も生産環境の維持・向上を促進するとともに、周辺住宅地との調和に配慮した環境の整備・保全を図る。

土浦市の工業は、首都圏都市開発区域としての指定を受けて以来、土浦・千代田工業団地や大規模工業の立地を契機に、それまでの商業都市としての性格に加えて、工業都市的性格も併せ持つようになった。その成果は、1事業所当たりの従業者数や製品出荷額などいずれも県平均を上回っていることからもうかがえる。

しかし、住工混在、敷地の狭あい、道路や交通事情などの立地環境の問題を抱えている。その解決策の一つとして、新たな企業誘致と住工混在の解消のための中小企業の移転・集団化などを目的とした土浦北工業団地が造成された。本計画では、このような問題の中から住工混在解消を目標として取り上げ、神立駅東側に新たにニュータウンを建設することとする。

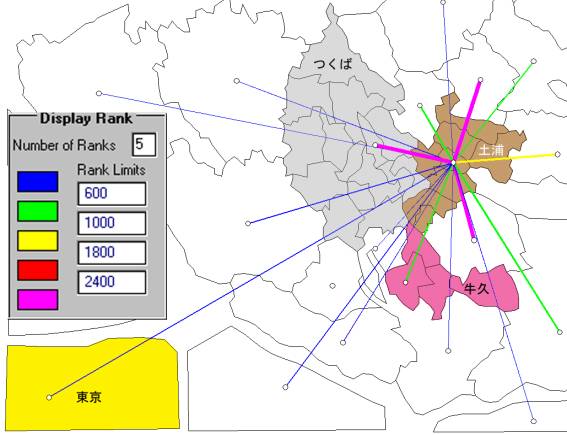

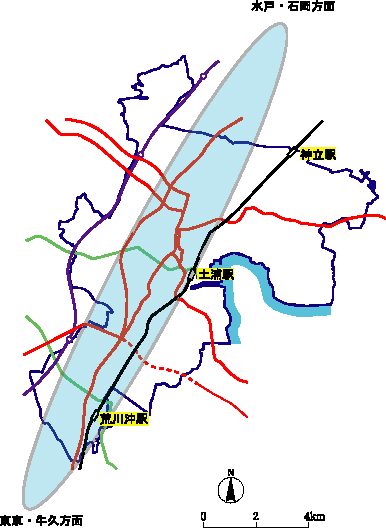

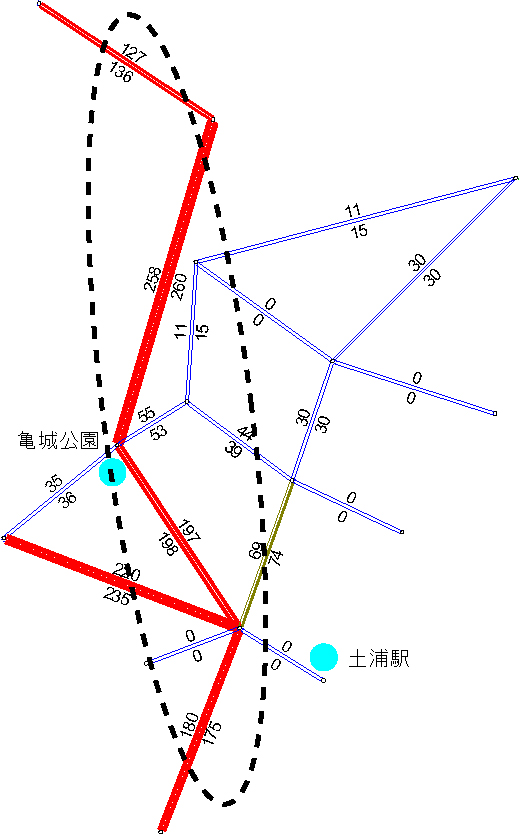

古くから県南の商業中心地であった土浦市には、商業施設や商店街が数多くある。だが、近年の郊外型の大規模商業施設などにより、土浦駅西側の中心市街地の衰退は激しく、多くの大型小売店も撤退している。図5は土浦市への目的別集中トリップ(自宅-私事)を示した図である。県南からの土浦市への私事トリップは少ない。

図5.土浦市への目的別集中トリップ(自宅-私事)

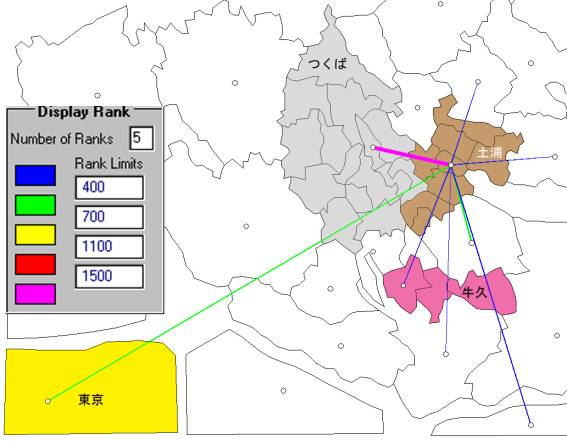

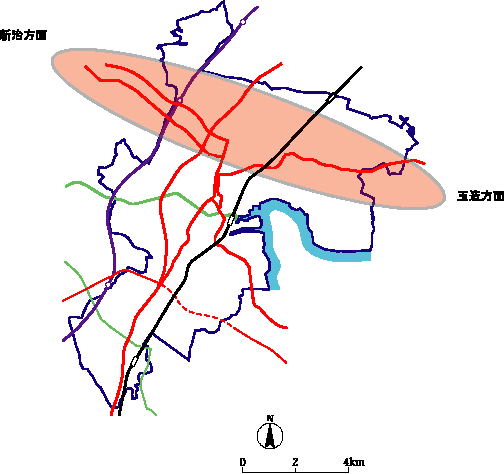

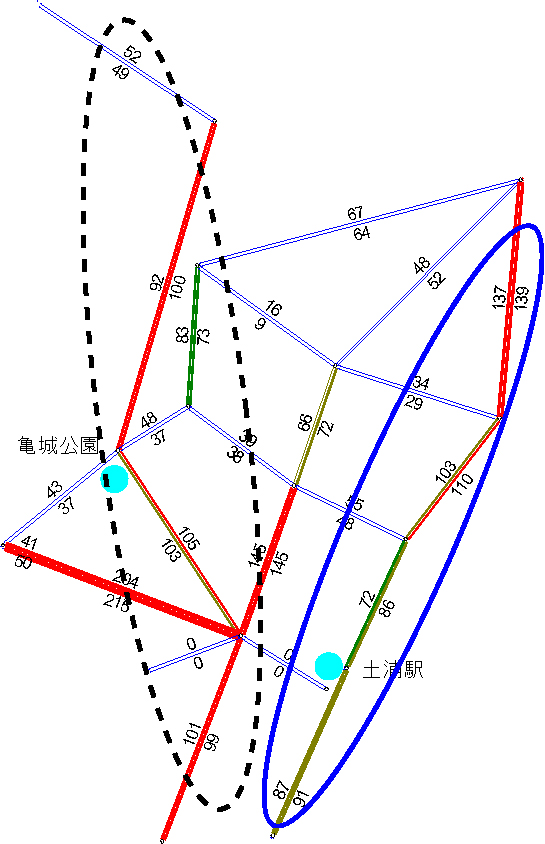

また、図6は土浦市からの目的別発生トリップ(自宅-私事)を示した図である。隣接するつくば市へのトリップ数が多く、つくば市にある大型小売店などへ買い物客などが流れてしまっている。土浦市の商業を活性化させるためには、現在衰退の途にある土浦駅西側の中心市街地にある既存の商店街の活性化が必要であると考えられる。

図6.土浦市からの目的別発生トリップ(自宅-私事)

土浦市は、総面積9155haの市域を有し、茨城県南地域の中核都市として着実に発展してきた。その土地利用の様子を見てみると、昭和45年において住宅地が市域の14.6%、農地が42.5%であったが、平成2年には住宅地が21.6%、農地が35.8%になっており、住宅地が増加しその分農地が減少していることがうかがえる(図7)。また、この状況を反映して人口集中地区(DID)についても拡大する傾向を示しており、昭和60年のDID地域面積は、昭和45年の約3倍に拡大している。

これを踏まえて、今後は住、商、工、農のバランスを取り、混在を防ぐためそれぞれの拠点となる地区を決定することを目指す。また、特に土浦駅周辺においては、市街地の拡大を押さえ、市民にも外来者にも魅力ある、生活空間としての質の向上を目指した土地利用を図っていくことが大切である。

図7.土浦市の土地利用変化

土地利用の現状と課題を踏まえ、土浦市の都市構造であるクロスと軸の強化と諸機能の充実を図り、住宅、商業、工業、農業をはじめとする各機能のバランスがとれた都市を目指す。

クロス都市軸の中心東西軸を土浦駅に至る学園線とし、これをもとに、中心市街地の機能更新と、商業・業務拠点として魅力と活力のある都心の形成を図る。また、この軸の東側に位置する霞ケ浦を土浦市の地域資源として、市民、観光者向けにリクリエーション拠点として整備する。

南の東西軸は、東大通と荒川沖駅、R125を結んだものとし、荒川沖駅周辺地区を都心に通勤・通学する市民の単身者を中心とした新たな住宅拠点を整備する。

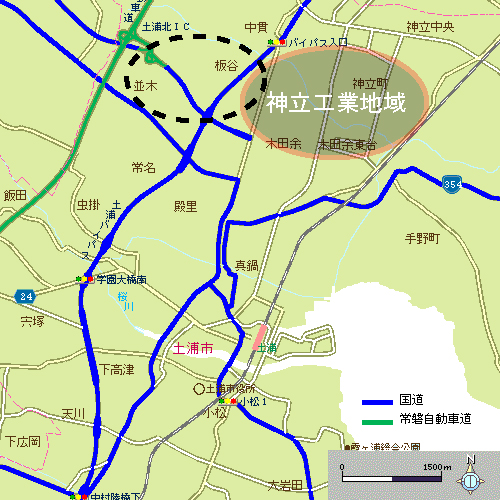

北の東西軸は、R125と神立駅、R354を結んだものとし、神立駅西側には、工業拠点を置き、駅東側には工業団地に引き続き、新たな住宅拠点として、住工分離を目標にニュータウン建設を計画する。既存の工業団地との関係により、職・住が近接した工業・業務系の地域として整備する。

これらの諸機能の有機的連携を図るため常磐線、R6などを中心に南北軸の強化も推進する。

・土浦駅周辺

土浦駅西側に一般自動車の流入を減少させるため、ループを配置し循環バスを通す。これにより、狭い道における交通渋滞を防ぐことと駅周辺に多く住む高齢者も移動しやすい環境を整備する。また、ループ上にはいくつかのスポットを配置し、観光者も循環バスで市街地を楽しめるよう整備する。

土浦駅東側には、霞ケ浦沿岸の公園を魅力あるものとし、観光拠点として発展させる。

・荒川沖駅周辺

東京により近い地域である荒川沖駅周辺は、単身者向け中心に新たな住宅拠点を置く。

・神立駅周辺

神立駅西側は工業拠点、東側は工業に携わる市民むけのニュータウンを新たに計画し、住工混在解消を図る。

図8.ネットワーク構想図

図9.南北ネットワーク図

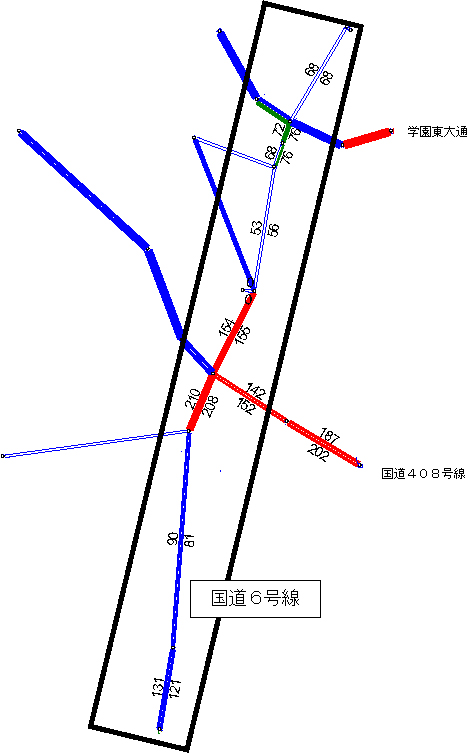

土浦市の南北のネットワークは、国道6号線をメインルートにしている。国道6号は近隣の市町村を結ぶだけではなく、北は、水戸・いわき・仙台まで、南は、取手・柏・松戸・東京を結ぶ重要な幹線道路である。通過交通は国道6号土浦バイパスによって、中心市街地から隔離されている。しかし、6号土浦バイパスも現状では、土浦北インターチェンジ付近で混雑が見られる。南北のネットワークを強化するために、国道6号の混雑解消、バイパスの整備などを検討する必要がある。

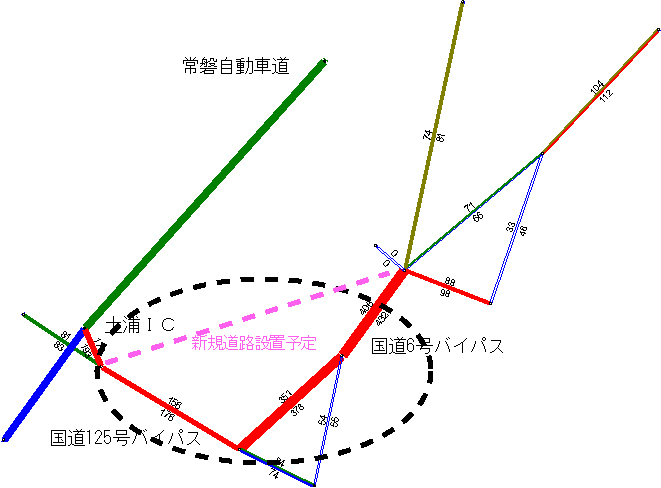

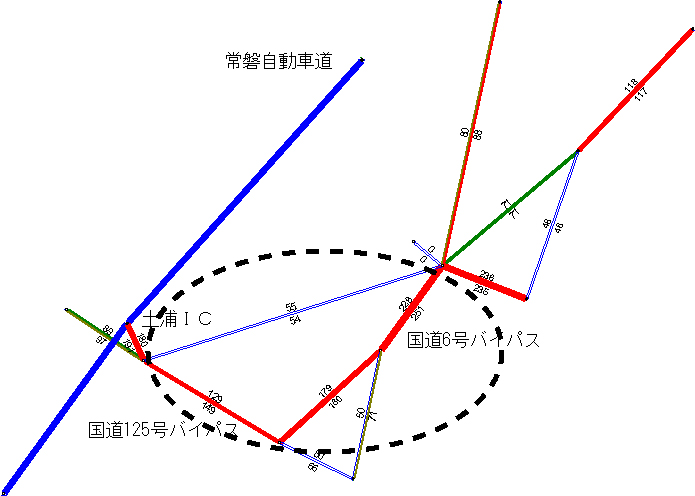

図10.東西ネットワーク1

図10の東西のネットワークは、国道125号線、国道125号バイパス、国道354号線をメインルートにしている。これらの国道により、東は、霞ヶ浦町・玉造町・鹿島方面、西は、新治・県西とを結んでいる。この地域における交通の問題点としては、工業地帯と常磐自動車道土浦北インターチェンジとを結ぶ道の混雑である。この混雑を解消する事が必要である。

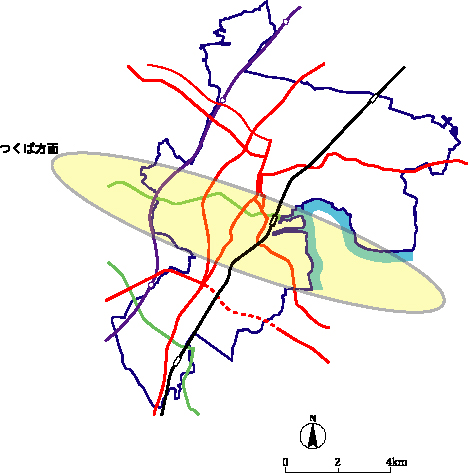

図11.東西ネットワーク2

図11の東西ネットワークは、土浦市とつくば市(筑波研究学園都市)とを結ぶ、重要なネットワークである。土浦駅西側の中心市街地を通る土浦学沿線の混雑は激しく、これは中心市街地利用者や土浦駅西口利用者の自動車交通と、国道6号線、国道125号線、国道354号線を使って中心市街地を通る自動車交通とが交錯する事が原因である。こうしたことから、中心市街地の混雑緩和のために、駅東側の道路整備により、駅西側の通過交通を削減する必要がある。

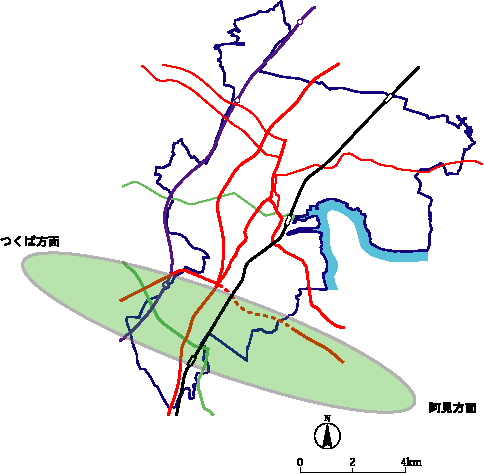

図12.東西ネットワーク3

図12の東西ネットワークは、国道125号線、国道354号線、学園東大通により、つくば方面と阿見方面を結んでいる。現状の問題点としては、国道354号線、学園東大通り、荒川沖駅周辺の混雑が激しいことである。つくば方面⇔阿見方面のネットワークを強化するためには、これらの混雑を解消する必要がある。

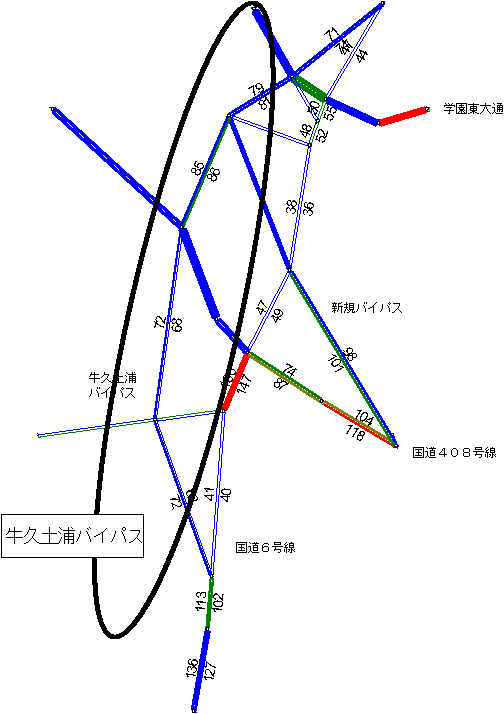

国道6号線の牛久駅、荒川沖駅周辺の市街地では、生活交通・通過交通による慢性的な渋滞が生じている。国道6号牛久土浦バイパスはこの渋滞を解消し、道路交通機能を回復させることを目的として、牛久市遠山地先~土浦市中地先までの約15.3km間に計画され、平成6年4月に都市計画決定がなされている。このバイパスの整備により、現在ある国道6号土浦バイパスに直結することにより、牛久方面⇔土浦・石岡方面へのネットワーク強化が期待できる。

図13.牛久土浦バイパス概要図

JICA-STRADAを用いて、牛久土浦バイパスを設置し、混雑の変化を分析したが、現在の国道6号線と国道408号線の交差点付近の混雑は解消されない。これは、牛久土浦バイパスでは、成田方面へのアクセスがしにくく、結局国道6号線を使用してしまうためだと考えられ、バイパスを設置してみた。

JICA-STRADAを用いて、この牛久土浦バイパスと新たなバイパスの計画の効果を分析して見ると、以下のような結果が得られた。

図14.牛久土浦バイパス設置前の道路状況

牛久土浦バイパス設置前の国道6号線のリンク交通量は、307044台・㎞/日である。また、国道6号線以東の国道408号線のリンク交通量は、122915台・㎞/日という結果がJICA-STRADAによって算出された。

図15.牛久土浦バイパス設置後の道路状況

牛久土浦バイパス設置後の国道6号線のリンク交通量は、201166台・㎞/日、バイパスのリンク交通量は、223320台・㎞/日となり、バイパス設置前と比較すると国道6号線のリンク交通量は約35%減少した。また国道6号線以東の国道408号線のリンク交通量も69025台・㎞/日、新規バイパスのリンク交通量も69577台・㎞/日となり、約44%減少した。

図16.土浦市道路地図

JICA-STRADAによる分析を行うと、現況の道路網では、図16のように国道125号バイパスと土浦北インターチェンジ付近の混雑が見られる。これは、神立工業地域⇔土浦北インターチェンジとの間に、国道6号バイパスを通るからであり、中心市街地の通過交通を排除するためのバイパスとしての機能を阻害しているためだと考えられる。この問題の解決策として、神立工業地域から土浦北インターチェンジを直接結ぶアクセス道路の整備が重要であると考えられる。

図17.現況の土浦北インターチェンジ付近の道路状況

図17の黒丸部分は、図16の黒丸の部分と一致している。現況の道路網では、この部分のリンク交通量は、194506台・㎞/日である。この混雑を解消するために、新たなアクセス道路(図17のピンクの線)を整備することにより、混雑を解消する計画を実施する。

図18.道路網改善後の土浦北インターチェンジ付近の道路状況

先述のアクセス道路を整備することにより、神立工業地域と土浦北インターチェンジを結ぶアクセス道路の効果をJICA-STRADAを用いて分析した結果、図18の黒丸部分のリンク交通量は、116347台・㎞/日となり、約40%減少した。これにより、国道6号バイパスの混雑はある程度まで解消することができた。

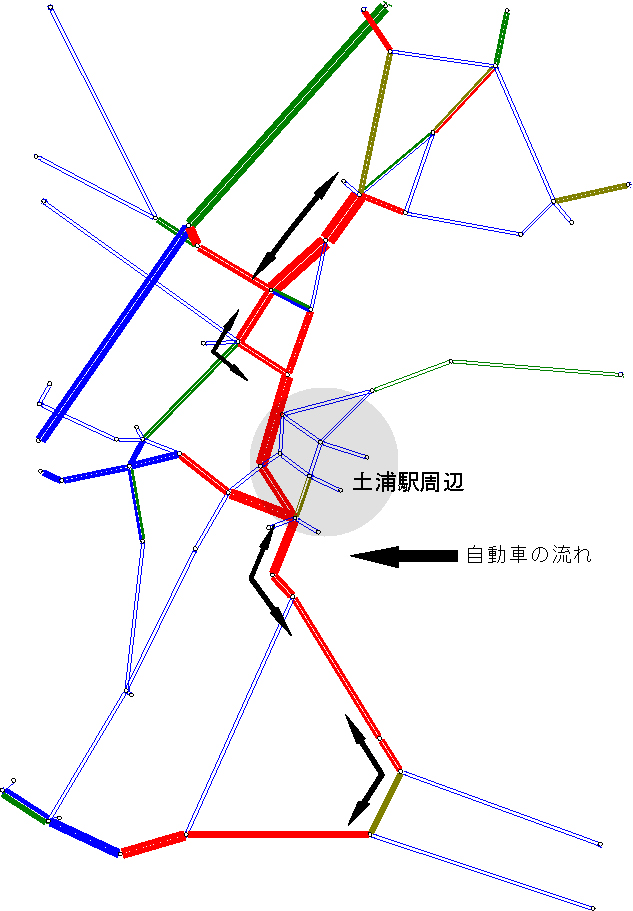

図19.現況の土浦市の自動車の流れ

中心市街地を通る通過交通は、国道6号バイパスのよって隔離されているが、実際は土浦駅西側の中心市街地も自動車混雑が激しい。この原因として、図19のような水戸方面⇔阿見方面の通過交通や土浦駅と駅西側商店街利用者の自動車利用が考えられる。

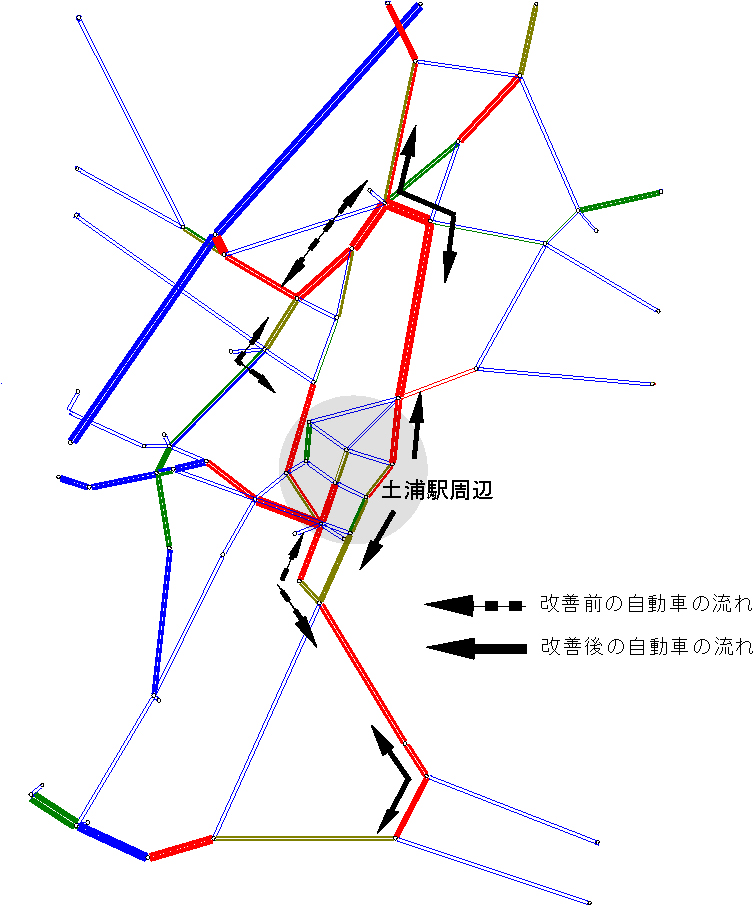

図20.道路網改善後の土浦市の自動車の流れ

先述の土浦駅西側の中心市街地の道路混雑を解消するために、水戸方面⇔阿見方面の通過交通は、土浦駅東側の道路整備をすることにより、図20のように自動車の流れを変えるような計画を実施する。また、この道路整備により、土浦駅東側の観光スポットでもある霞ヶ浦へのアクセスも容易になる。

図21.現況の土浦市駅周辺の道路状況

現況の道路網では、先述の通り、中心市街地を通る水戸方面⇔阿見方面の通過交通による混雑は激しい。図21の黒丸部分(土浦駅西側の中心市街地)を通る通過交通のリンク交通量は164756台・㎞/日となっている。

図22.道路網改善後の土浦市駅周辺の道路状況

土浦駅東側の道路整備を行うことによって、図22の青丸部分のリンク交通量は、66460台・㎞/日となった。また、図22の黒丸部分のリンク交通量は、73261台・㎞/日となり、土浦駅東側の道路整備を行う前と比べて、約55%減少した。これにより、土浦駅西側の中心市街地の混雑を緩和することができた。

現状と課題

土浦市では、各種福祉施設の整備充実や生きがい対策、経済的援助など、福祉施策の積極的な推進を図ってきた。しかし、近年の核家族化の進展、高齢者の増加、出生率の低下等福祉を取り巻く社会環境の急激な変化により、今までの福祉諸施策では対応できないケースも生じている。

また、最近の福祉ニーズは経済的なものから在宅福祉サービスに代表されるような人的サービスや生きがい対策等へと変化しており、その内容も地域社会が一体となって推進するとともに、福祉対象者もその活動に参加できるような環境づくりまでに拡大されている。

こうした状況の中で、地域福祉活動の拠点としての総合福祉センターの整備や市民参加によるボランティア活動や地域ケアシステムの推進など地域ぐるみの福祉活動を展開することが必要となっている。また、高齢者福祉だけでなく児童福祉などに力をいれることによって就労と子育ての両立を支援していく体制を整えていくことも必要である。

計画内容

(1) 総合福祉センターの整備

児童から高齢者、障害者までの全ての市民が、地域の中でいきいきと生活できるように地域福祉活動の拠点として、多様な交流の場、ボランティア活動の場、相談・研修の場、各種情報を提供する場などの機能を有する総合福祉センターの整備を推進する。

図23.総合福祉会館(ウララ4~8階)

平成9年10月、地域福祉活動の拠点として、また、様々な交流の場、ボランティア活動の場、相談・研修の場、女性問題に関する各種情報及び学習機会の提供を行う場、青少年健全育成を推進する場として設置された。

(2)ボランティア活動の育成

ボランティア基金を利用した潜在ボランティアの発掘や研修の充実により、多様化する福祉ニーズに対応できるボランティアの育成に努め、幅広い活動の普及を図る。

(3)在宅福祉サービスの充実

在宅福祉を支援するためにデイサービス事業、ショートステイ事業の充実やホームヘルパーの増員を推進する。また、緊急通報システムの整備なども進めていく。

老人と子供のふれあい

(4)少子化対策の充実

核家族化の進行や女性の社会進出により、少子化傾向が強まっているため、子供にやさしいまちづくりや安心して子供を産み育てられる環境を含めて子育て支援対策を推進する。

(5)ファミリーサポートシステムの導入

就労と子育ての両立を支援するために、子供を持つ家族で昼間子供を預けたい親と子育ての一段落ついた、ボランティアで子供の面倒を見たい熟年世代の人を市が把握し、その掛け橋をおこなう。