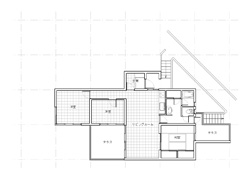

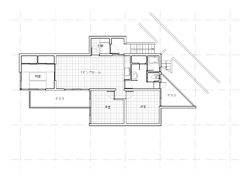

「桜台コートビレジ」の住戸の平面は、基本的に3600mm*3600mmのユニット6個の組み合わせで構成されている。住戸平面図が入力された図面ファイルを開き、レイヤ構成を確認する。建具のための新規レイヤを作成する。

図面の中で多数使用する同じ図形(規格サイズの建具・家具・設備など)をシンボルとして登録すると、同じ図形を何度も書かなくてもシンボルライブラリから呼び出すだけで製図作業を効率的に進めることができる。(“複製”との違いについて、理解しよう。) また、インターネット上でも様々なシンボルをダウンロードできる。

ポリゴンを模様で塗り潰すと、目地の模様が出力時の縮尺に左右されず一定となってしまうので、図面としては望ましくない。ハッチング機能では、領域を決めて自動的に目地となる模様のベクトルデータを生成する。(“模様”との違いについて、理解しよう。) 床にフローリングの目地を入れる。レタリングのための新規レイヤを作成し室名を書き込んで、住戸の平面図を完成させる。(文字の“水平方向位置揃え/垂直方向位置揃え”を“中央揃え”にしておくと、後で回転させる時に位置のズレが少なくて済む。)

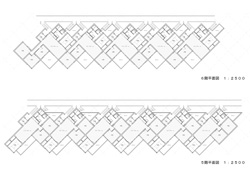

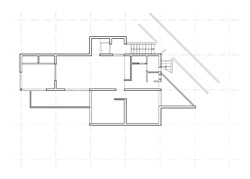

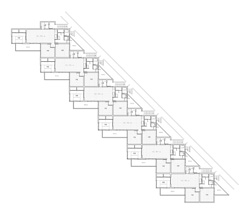

雁行した平面も、配列複製の後、隣り合う住戸の躯体をポリゴン合成することで、簡単に5階平面図が完成する。レイヤ等の切り替えを一括して行えるように、画面登録してみる。

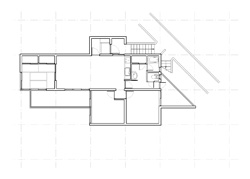

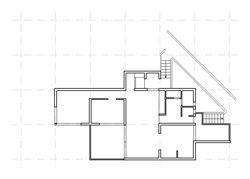

同様に、6階の住戸平面図を完成させる。「桜台コートビレッジ」は、住戸の平面構成が、5階と6階で1ユニットづつずれている。

上下階の空間的収まりをレイヤで確認しながら6階のBタイプ住戸の平面図を入力する。